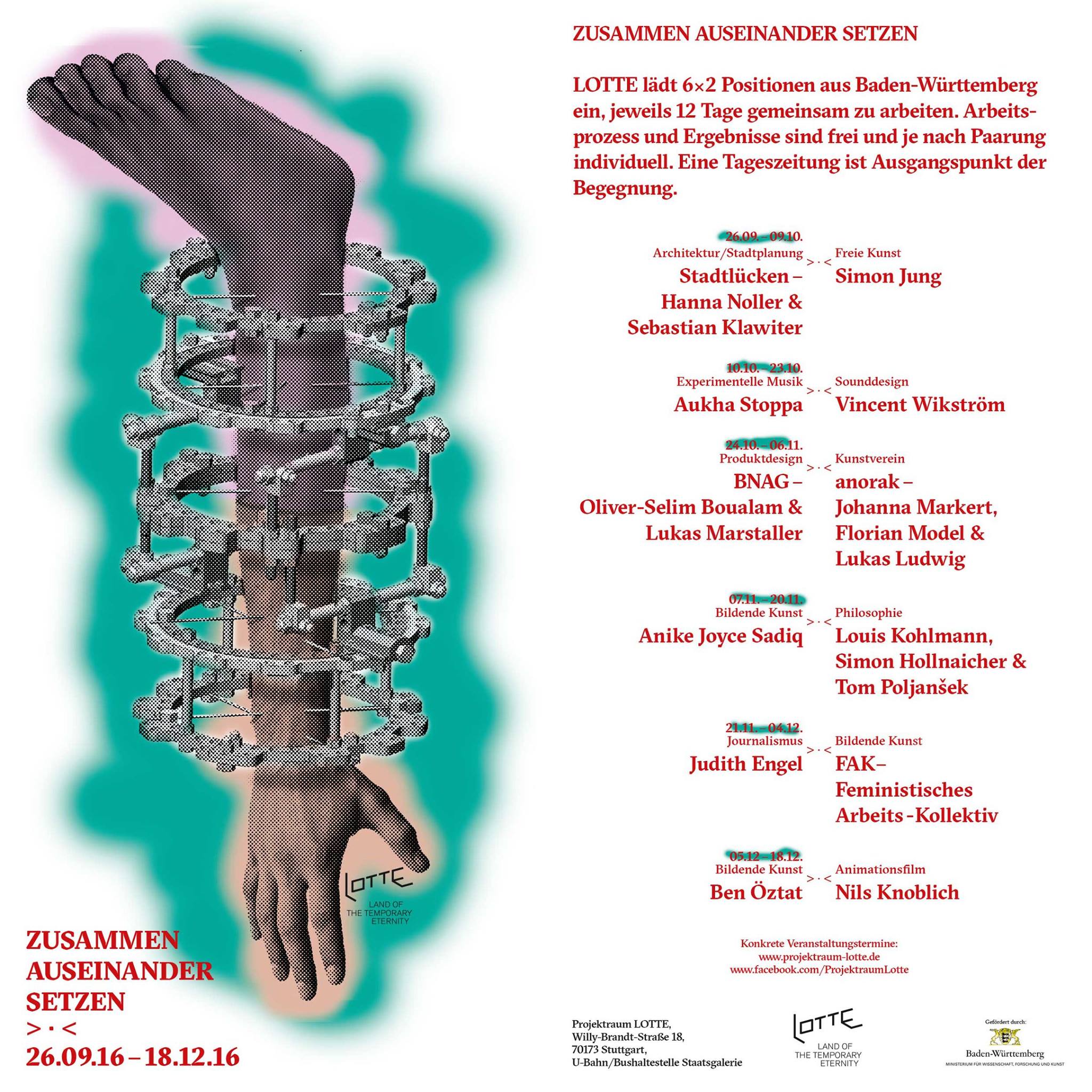

Finalisten | nicht offener Kunstwettbewerb mit vorgeschaltetem offenen Bewerbungsverfahren | 2025

Projekt Information

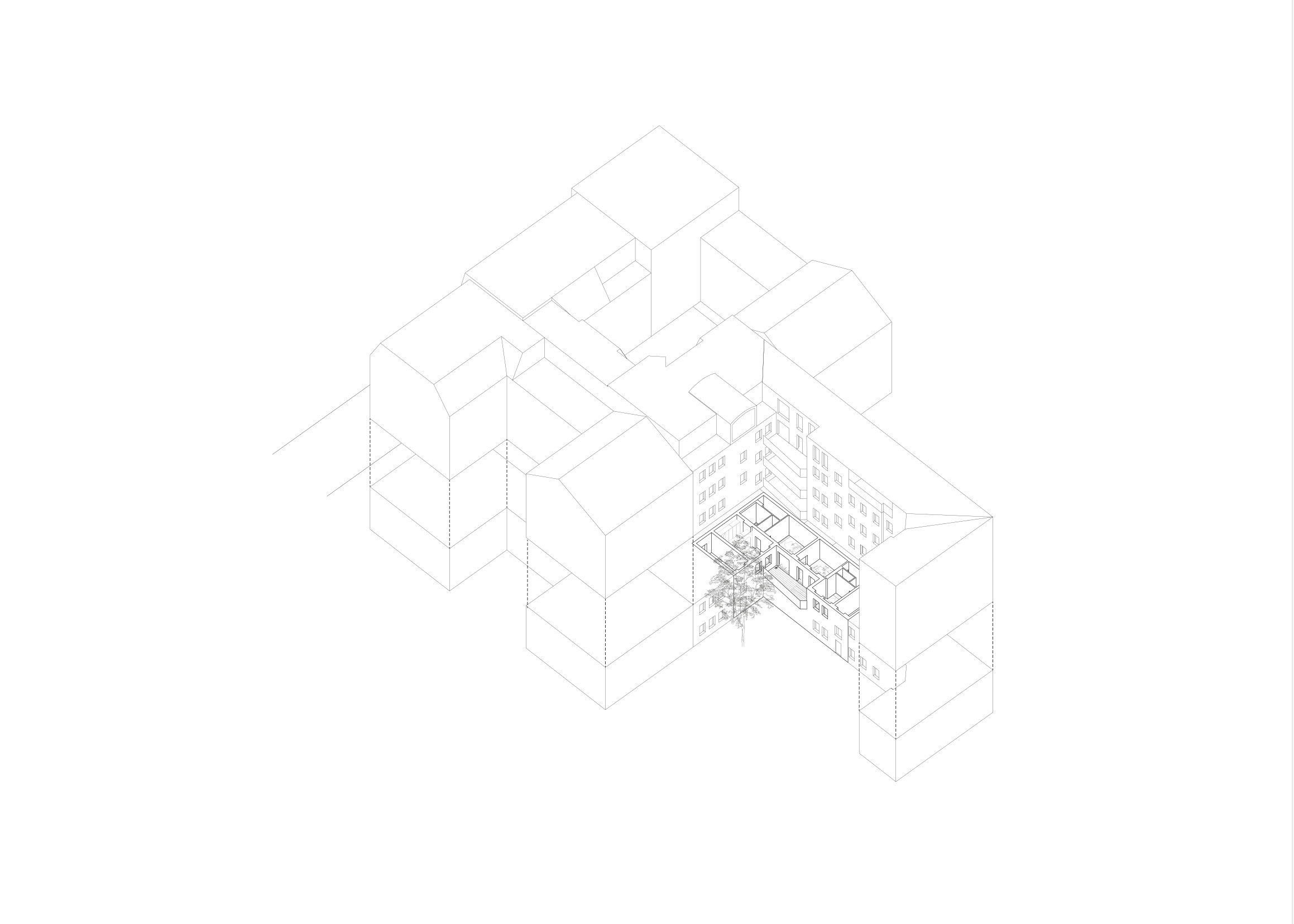

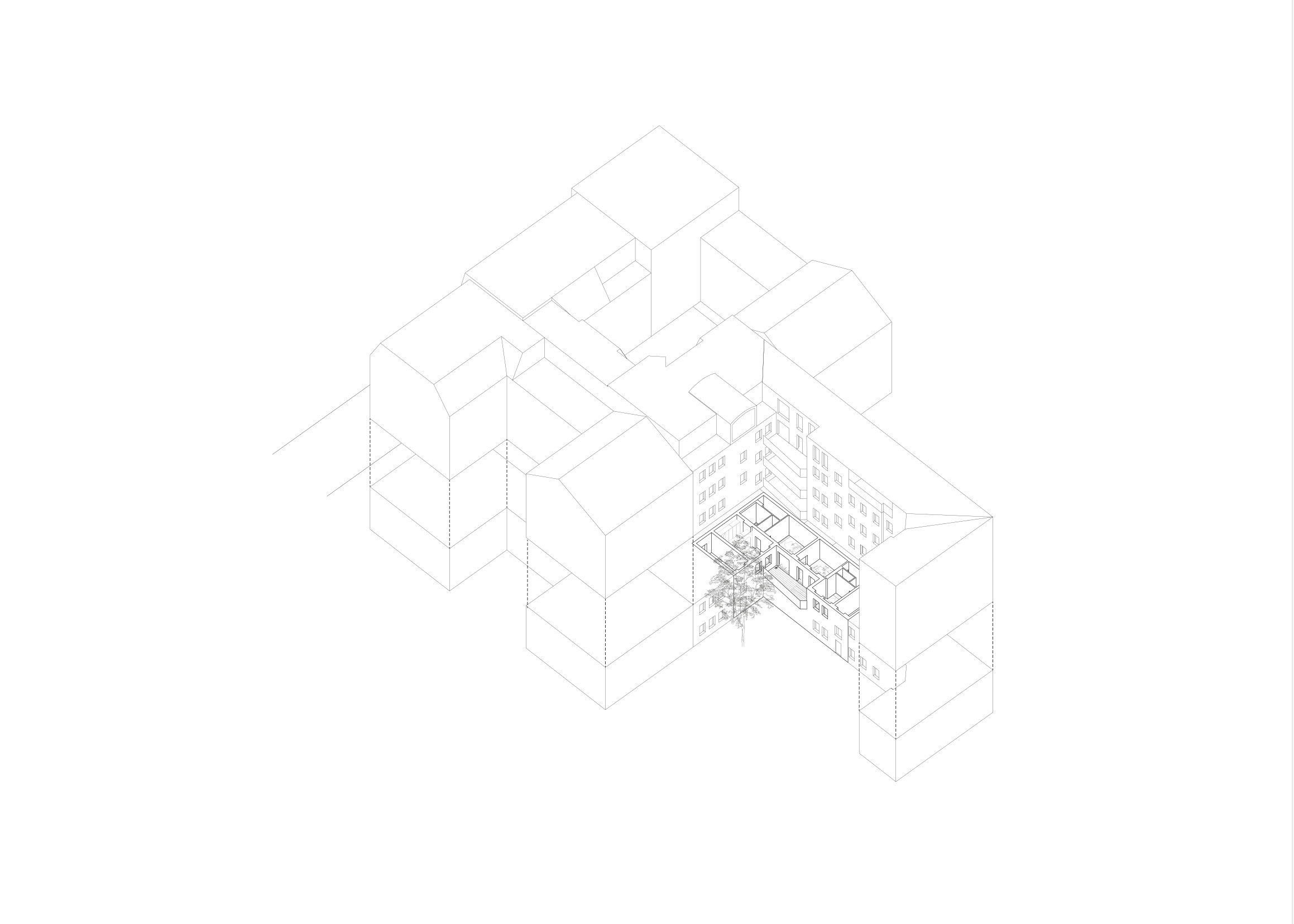

Konzeption, Entwurf und Detailplanung | Gebäudeumbau | 2023 – heute

Projekt Information

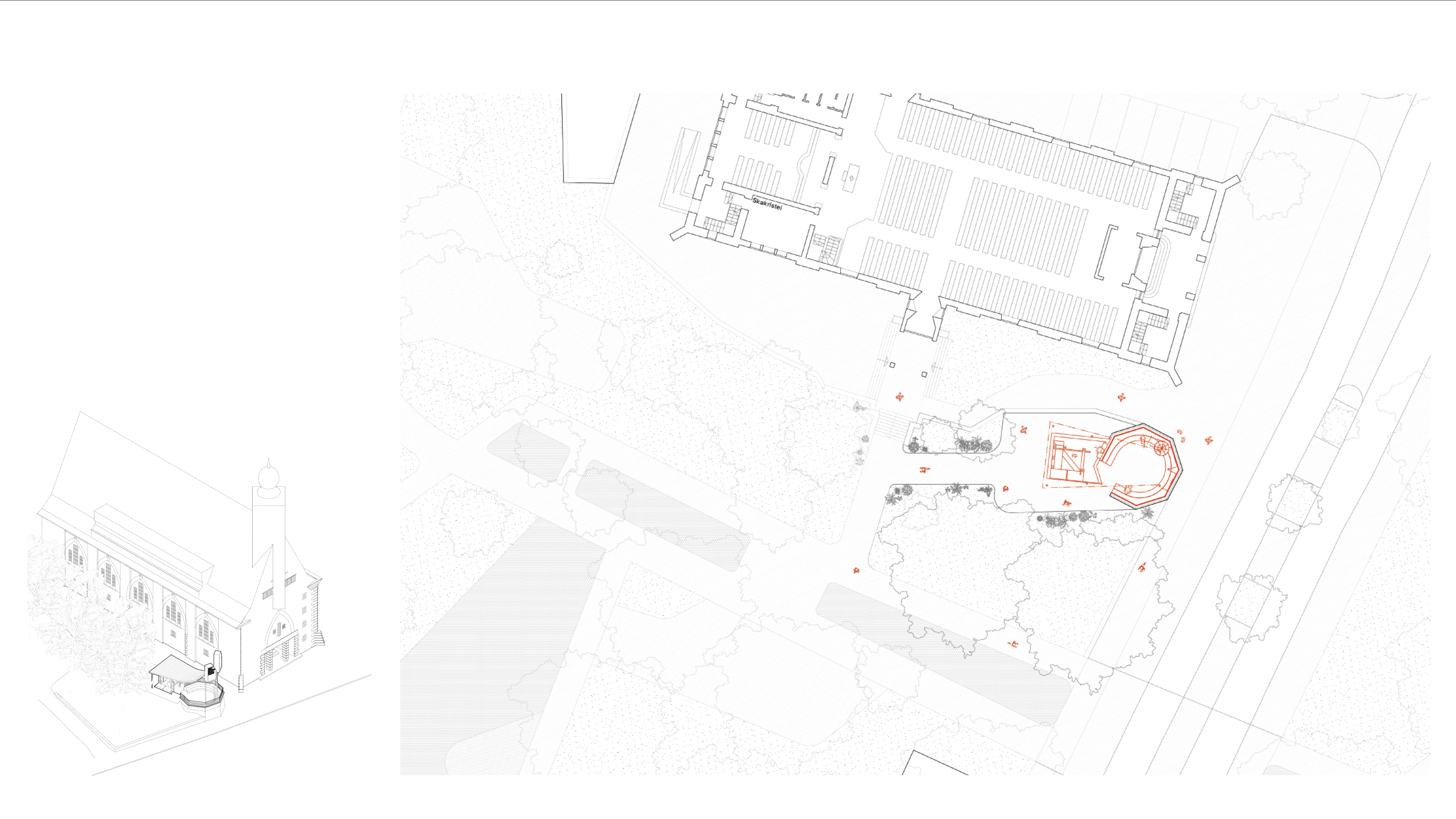

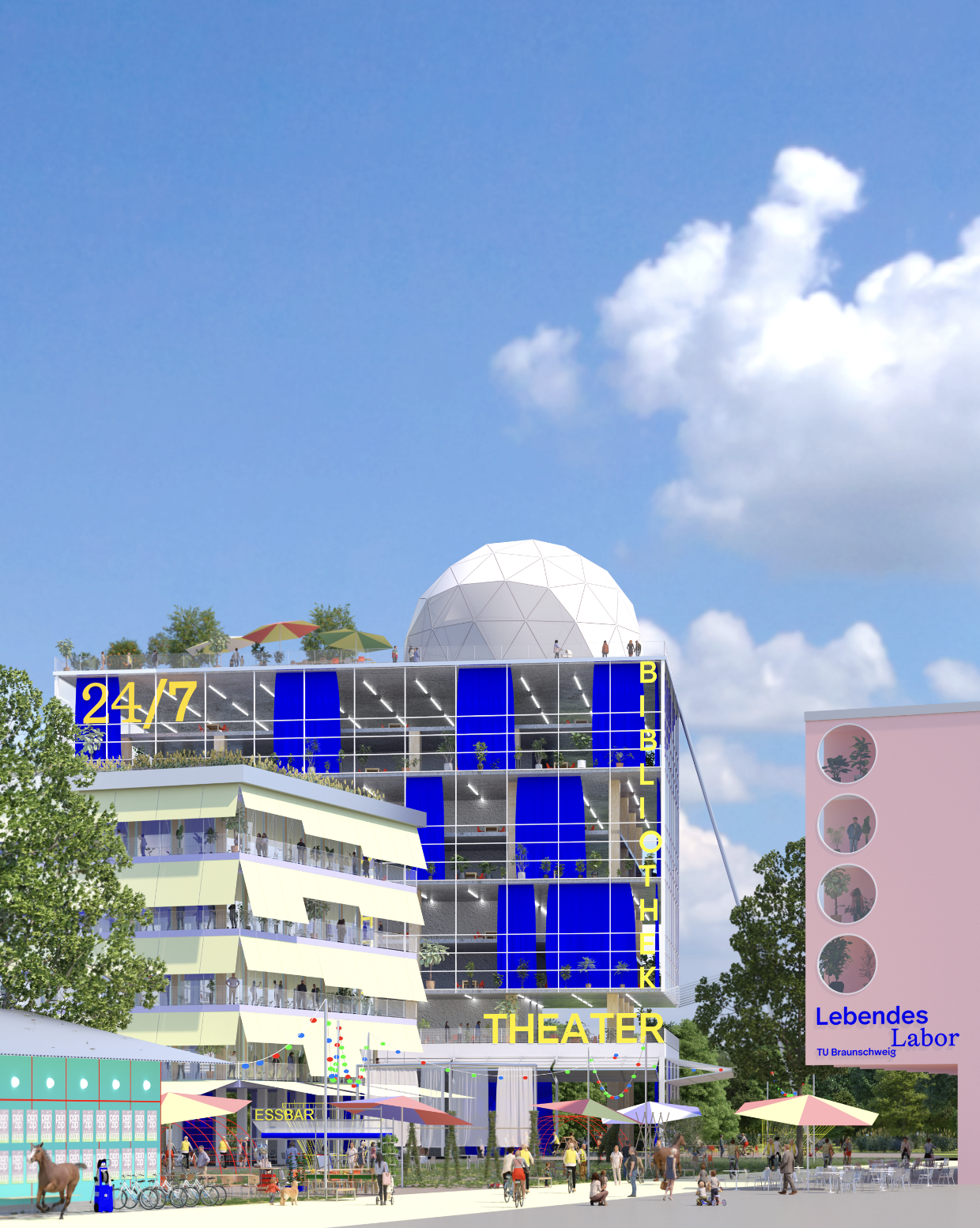

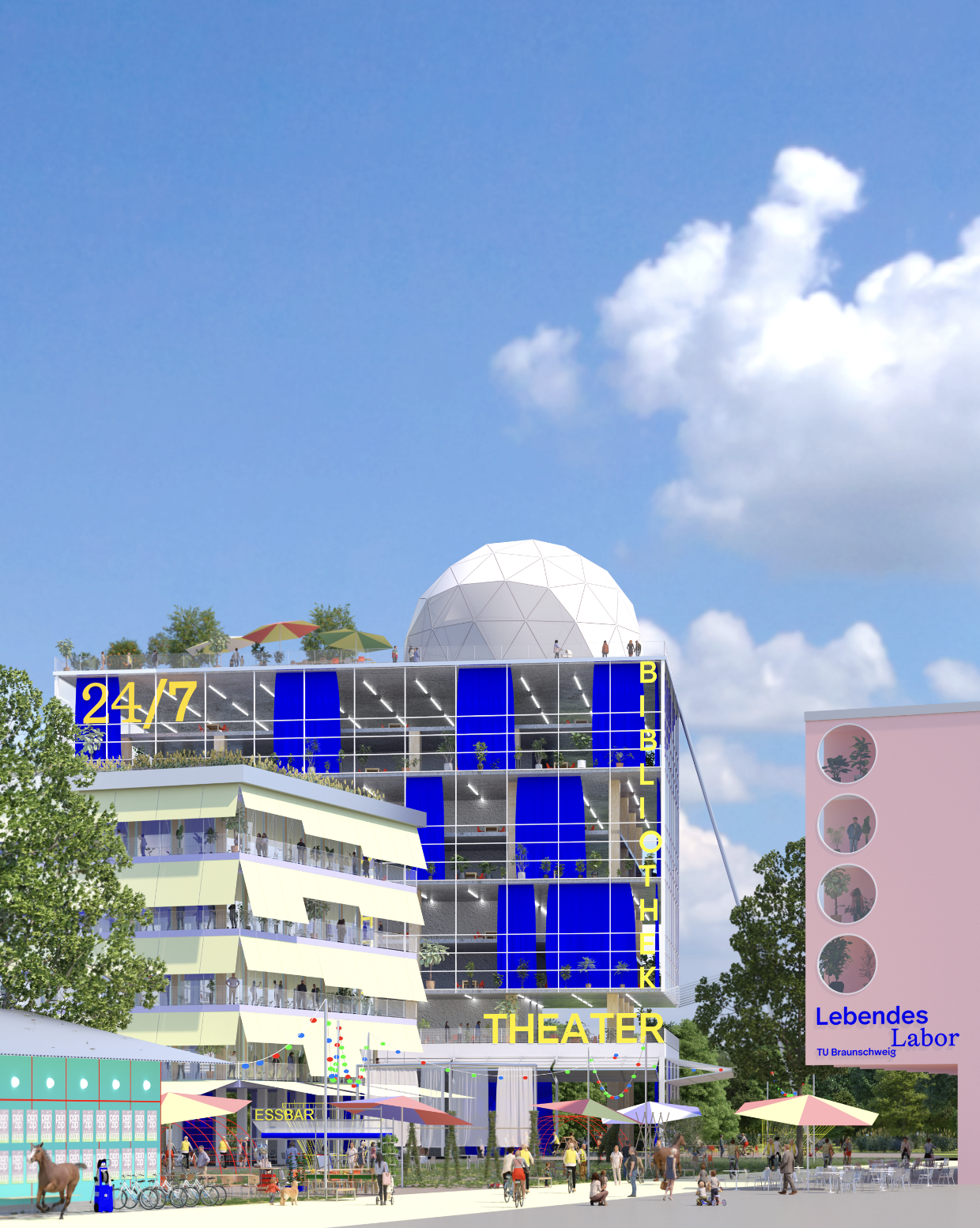

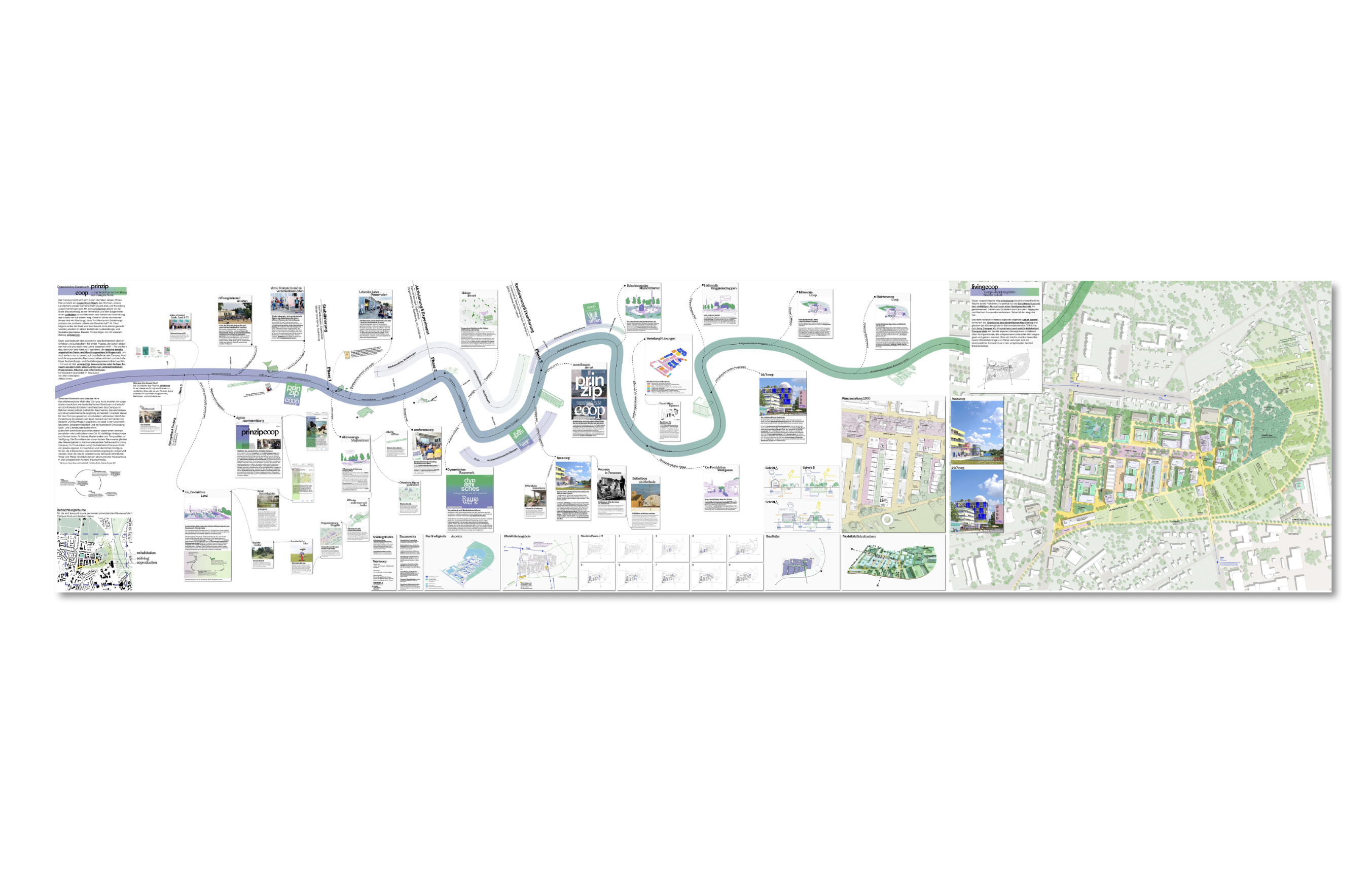

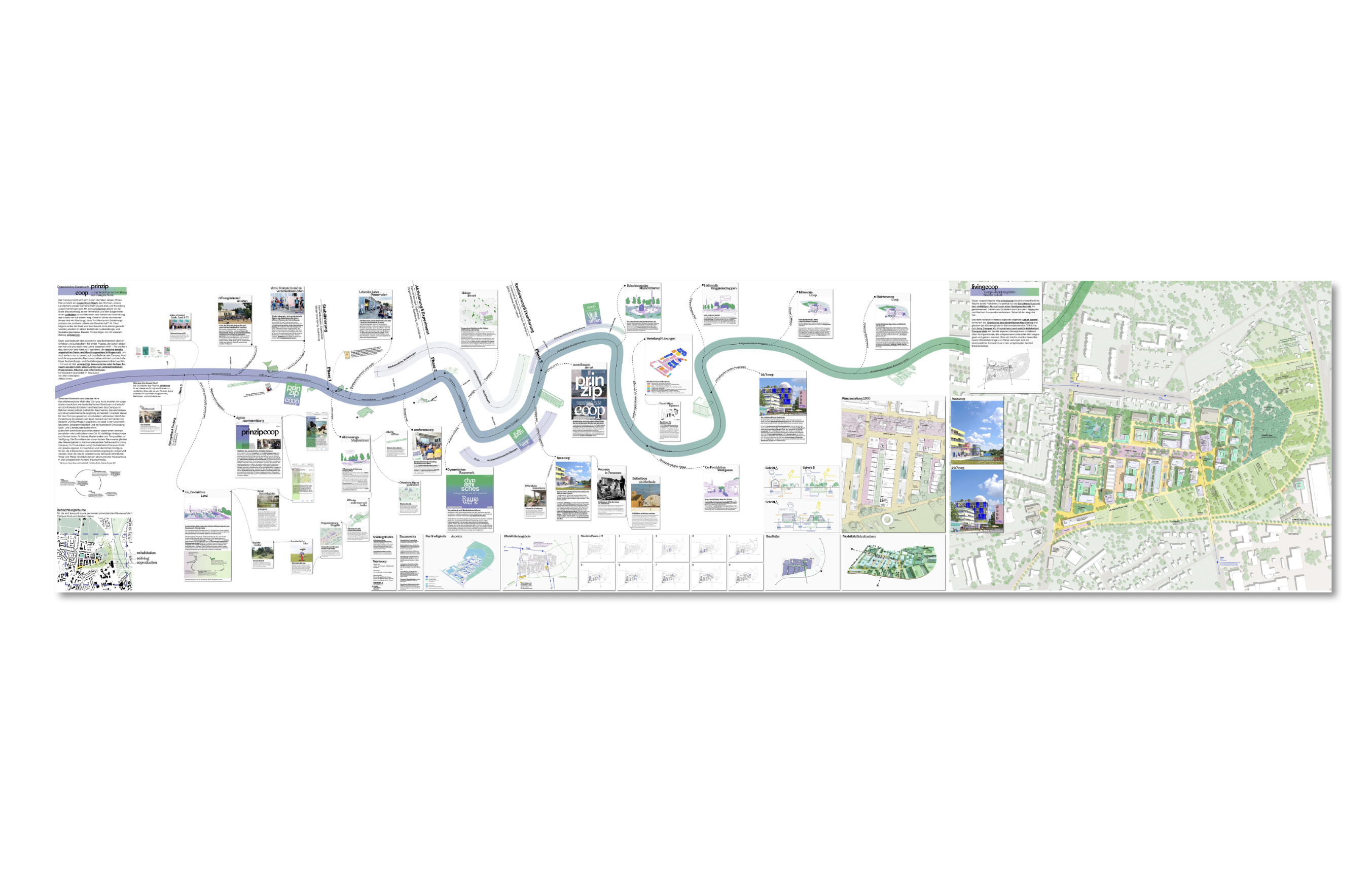

Wettbewerbsgewinn 1. Preis | partizipatives, städtebauliches Werkstattverfahren CO_Wettbewerb, 22ha | 2024

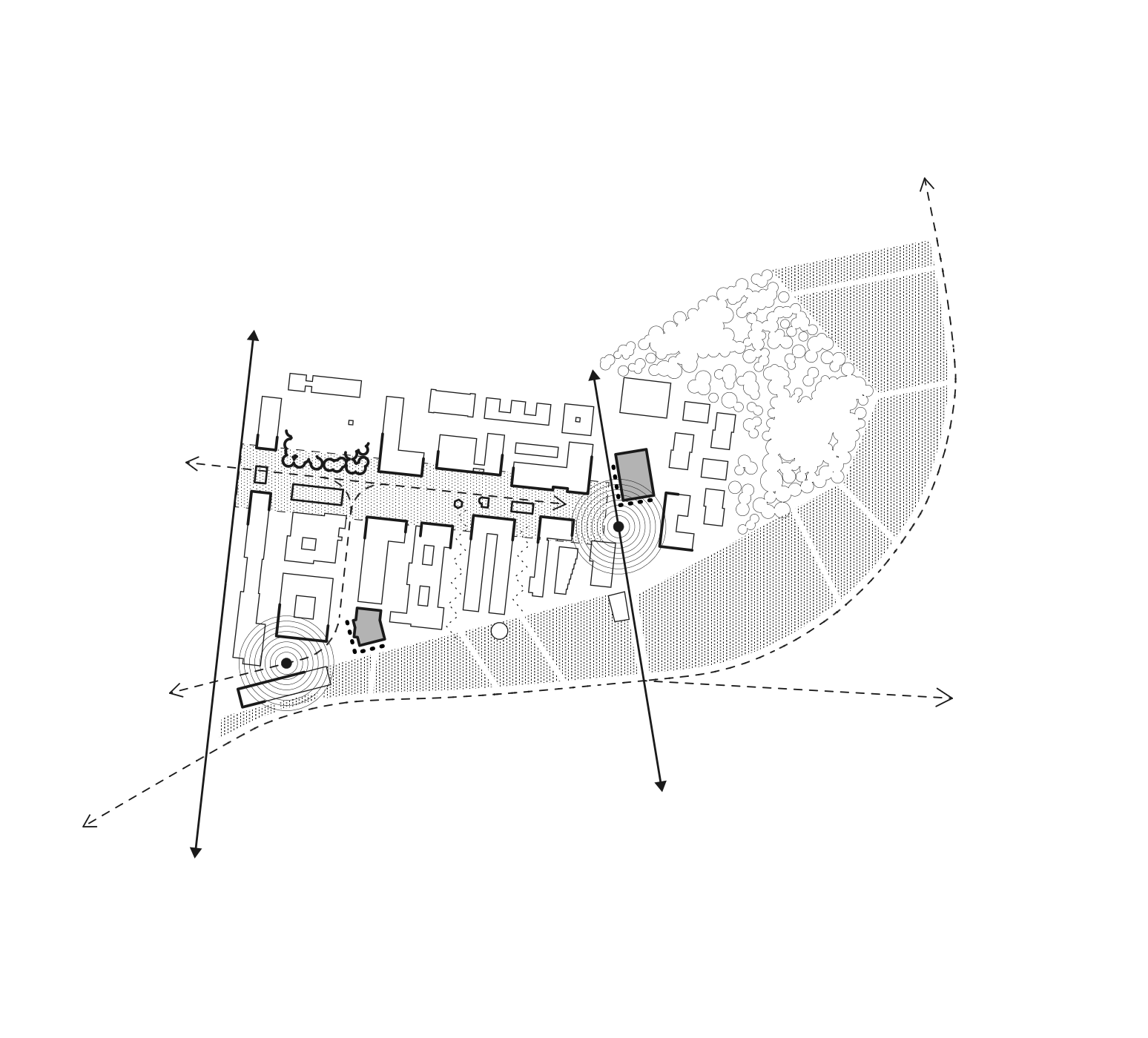

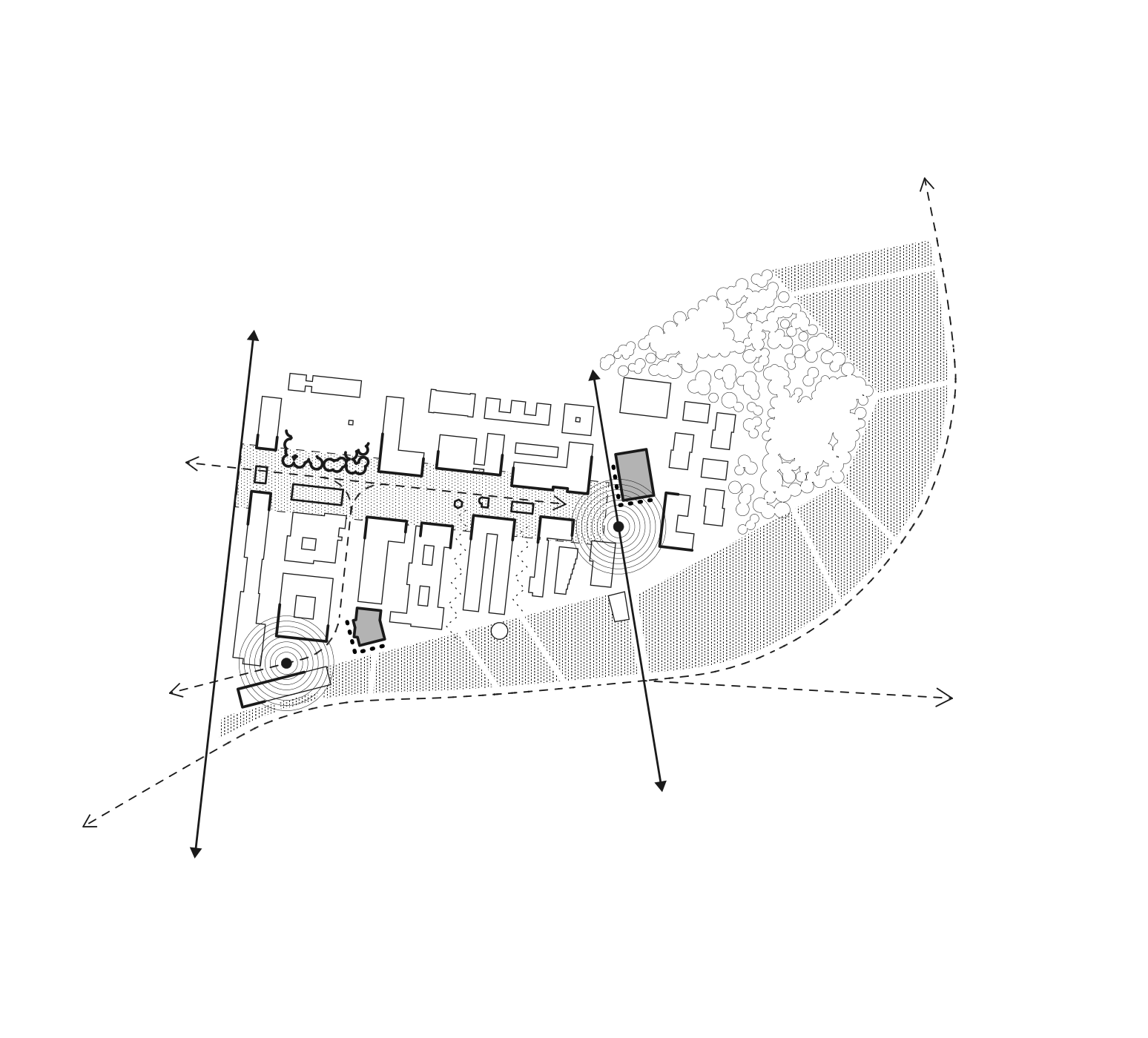

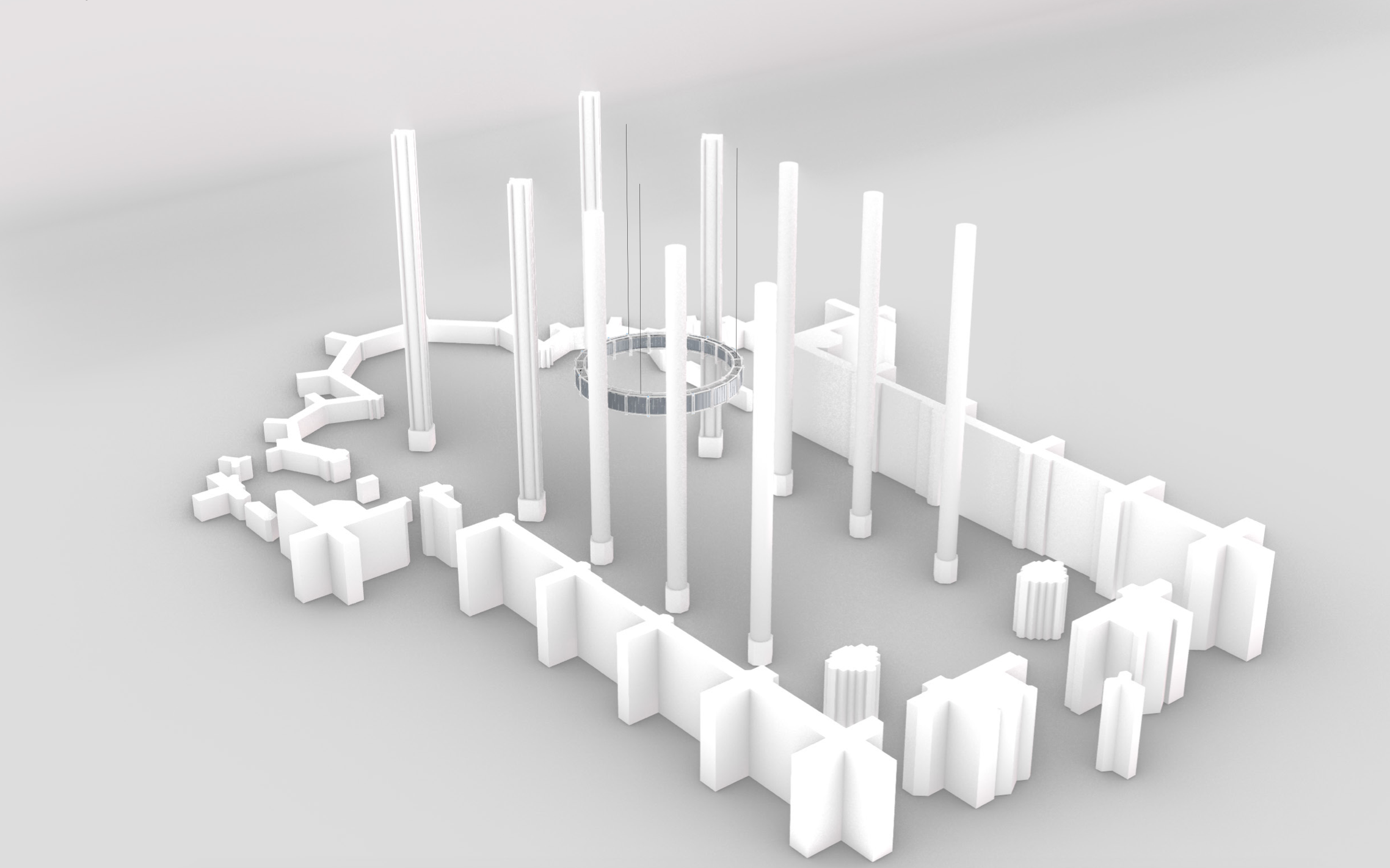

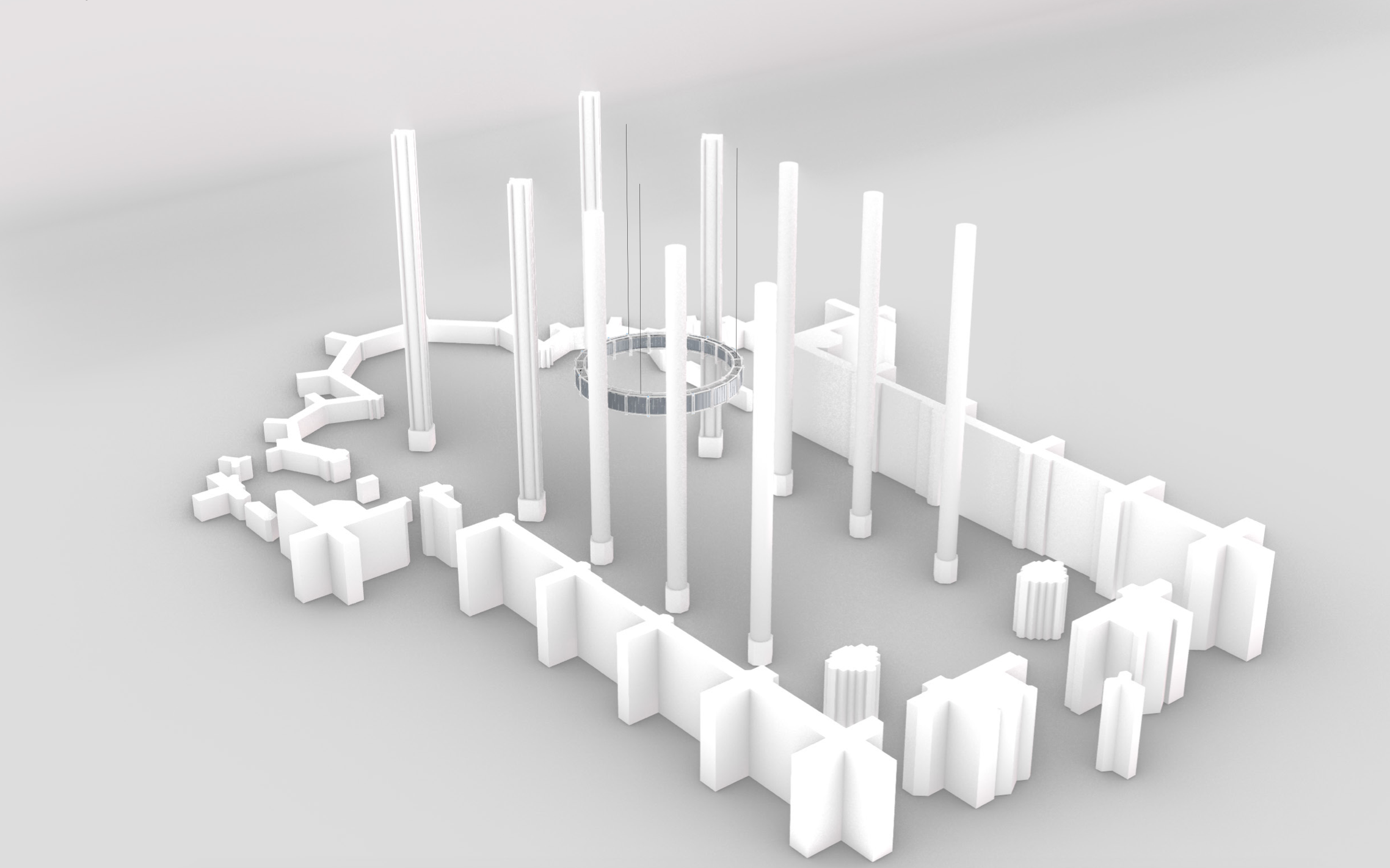

dynamisches Raumwerk zur kollektiven Gestaltung des Campus Nord

Der Campus Nord der TU Braunschweig wird sich in den nächsten Jahren öffnen. Hier entsteht ein neues Stück Stadt, das Wohnen, urbane Landschaft, soziale Gemeinschaft sowie Lehre und Forschung zusammenbringt. Mit dem ‚prinzipCOOP‘ geben wir der Stadt Braunschweig, seiner Universität und den Bürger:innen einen Leitfaden zur schrittweisen und kollektiven Entwicklung des Areals mit auf den Weg. Ganz im Sinne von Hannes Meyer sind wir überzeugt, dass “Architektur ein Gestaltungsprozess des sozialen Lebens der Gesellschaft” ist. Dem folgend sollten die Stadt und ihre Gestalt nicht allein fachlich geplant und gebaut werden, sondern im Rahmen eines kollektiven Aushandlungs- und Gestaltungsprozess wachsen. Diesem Prinzip folgen wir mit unserem Beitrag für die zukünftige Entwicklung des Nordcampus (CO_Living Campus) der TU Braunschweig.

Was bedeutet dieser Vorschlag für das Nachdenken über Architektur, Landschaft du Gebietsentwicklung? Für einen Prozess, der schon begonnen hat und uns noch viele Jahre begleiten wird? Das ‚prinzipCOOP‘ beschreibt keinen einzelnen oder fertig geplanten Entwurf, sondern ist vielmehr eine Kuration unterschiedlicher Programme, Räume und Informationen, kontinuierlich erarbeitet im Austausch mit sämtlichen beteiligten Akteur:innen und Nutzer:innen.

Das städtebauliche Motiv des zukünftigen CO_living Campus arbeitet mit vorgefunden baulichen, landschaftlichen und sozialen Strukturen und erlaubt ein schrittweises Entstehen und Wachsen des Campus im Rahmen eines präzise definierten Raumwerks, das elementare und strukturelle Elemente langfristig sicherstellt. Innerhalb dieser für den Campus gesetzten ‚Leitplanken‘ bleibt die Entwicklung dynamisch und kann dadurch auf sich ändernde Bedarfe und Nachfragen reagieren und lässt in der konkreten baulichen, programmatischen und freiräumlichen Entwicklung Spiel- und Gestaltungsräume offen. (Zwischen-)Entwicklungsstadien stellen dabei einen ebenso plausiblen wie funktionierenden Ort für vielfältige Akteur:innen und Nutzer:innen, für Neues, Bestehendes und Temporäres zur Verfügung.

Die Grundidee des dynamischen Raumwerks gliedert das Gesamtgebiet in drei komplementäre Teilräume (Co-Living Campus, Co-Produktives Land, Co-Habitation/Campus-Wald) mit jeweils eigenen Atmosphären und räumlichen Konfigurationen, die entsprechend unterschiedlich angeeignet und genutzt werden. Über ein intuitiv orientierbares Netzwerk öffentlicher Wege und Plätze verknüpft sich ein strukturreicher Nordcampus in den umgebenden Kontext Braunschweigs.

Links:

Projekt Information

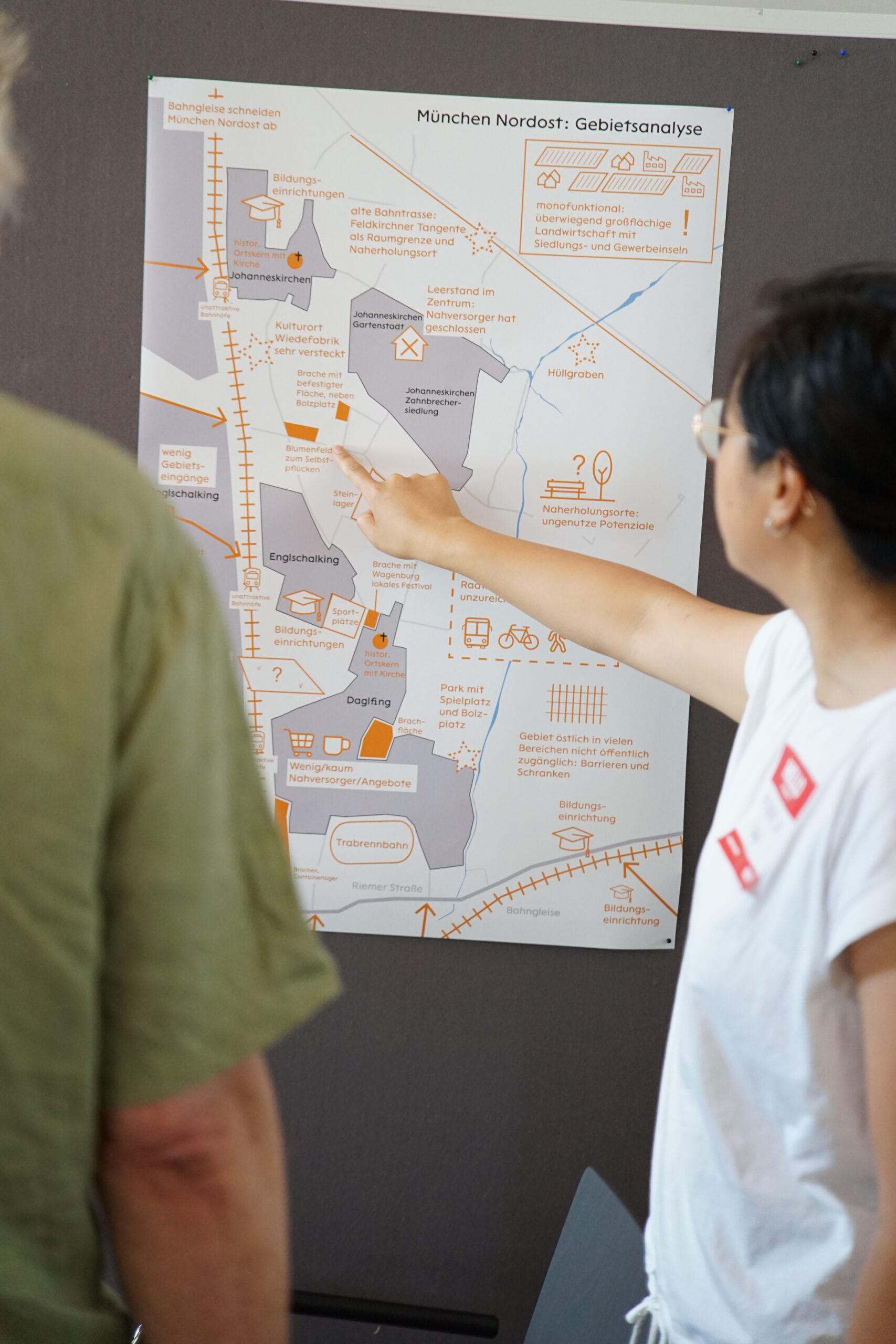

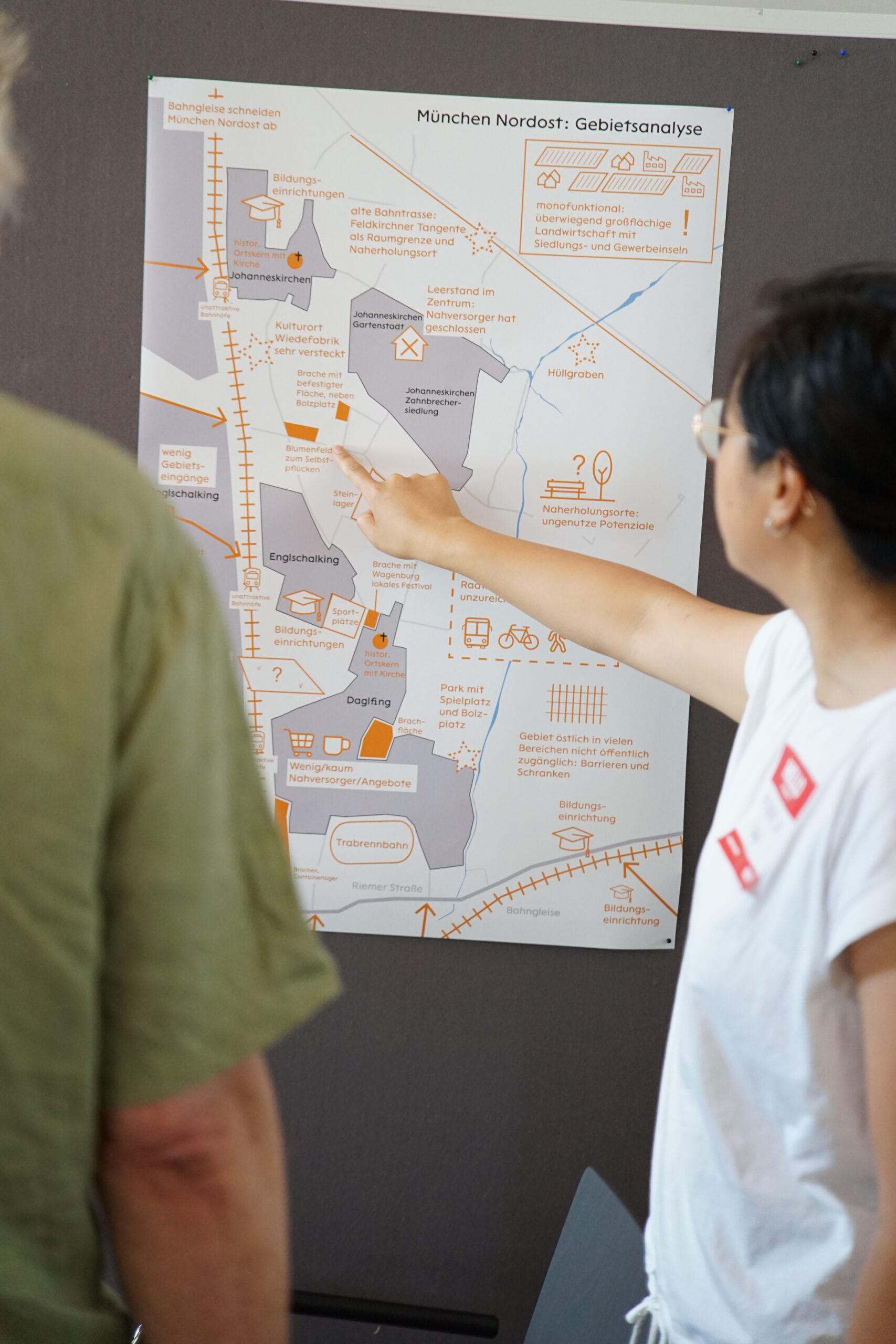

Impulsnutzungskonzept & Ortsanalyse | Münchner Nordosten 2024

Der Münchner Nordosten bietet als eine der letzten großen zusammenhängenden Freiflächen der Stadt die einmalige Chance, nachhaltige Stadtentwicklung neu zu denken. Innovative Zwischennutzungen machen die Potenziale des künftigen Stadtquartiers bereits heute erlebbar. Statt klassischer Masterplanung entsteht ein offener Prozess: Temporäre Interventionen, partizipative Formate und kreative Nutzungen lassen die Qualitäten des preisgekrönten städtebaulichen Entwurfs schon jetzt Realität werden. Von Beginn an steht dabei der Dialog im Mittelpunkt. Bereits in der frühen Phase des Strukturkonzepts fließen die Expertise und Erfahrungen der lokalen Akteure in die Planung ein. Diese kontinuierliche Beteiligung prägt den gesamten Entwicklungsprozess – von der Grundlagenermittlung bis zur konkreten Umsetzung. Schritt für Schritt entwickelt sich ein lebendiges Labor für nachhaltige Stadtentwicklung – gestaltet von den Menschen vor Ort und allen, die den Münchner Nordosten als Zukunftsquartier mitprägen möchten.

Projekt Information

Laura Höpfner

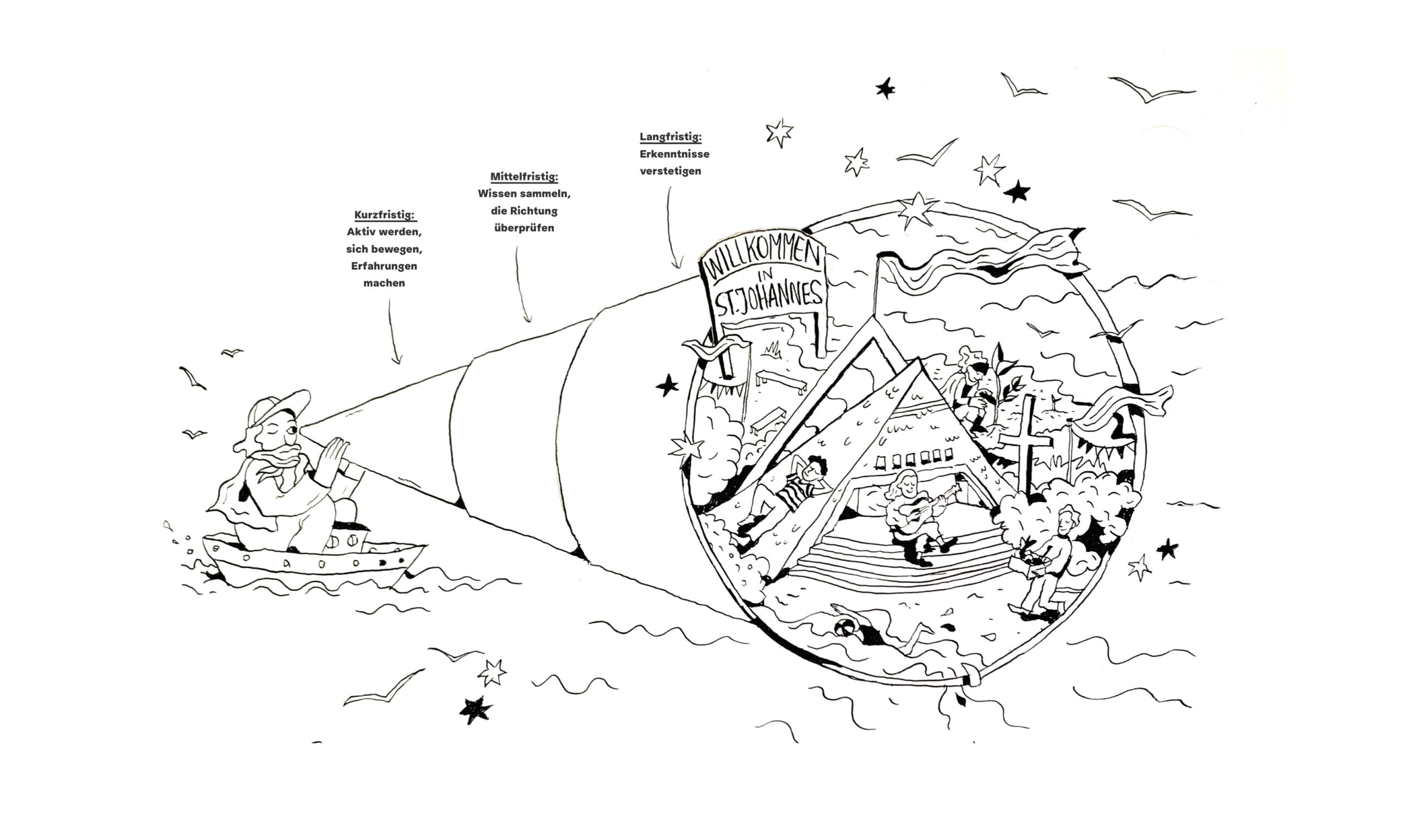

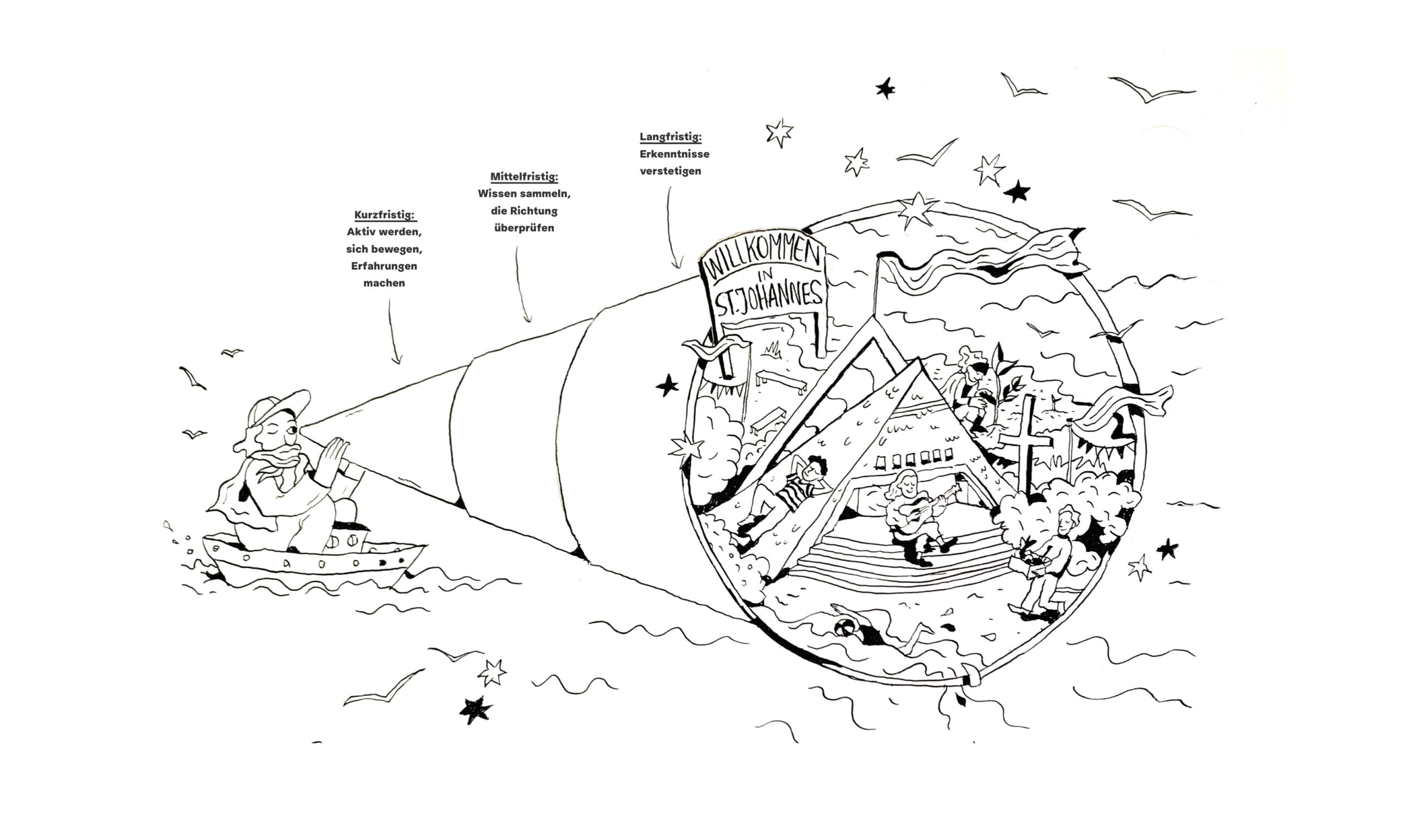

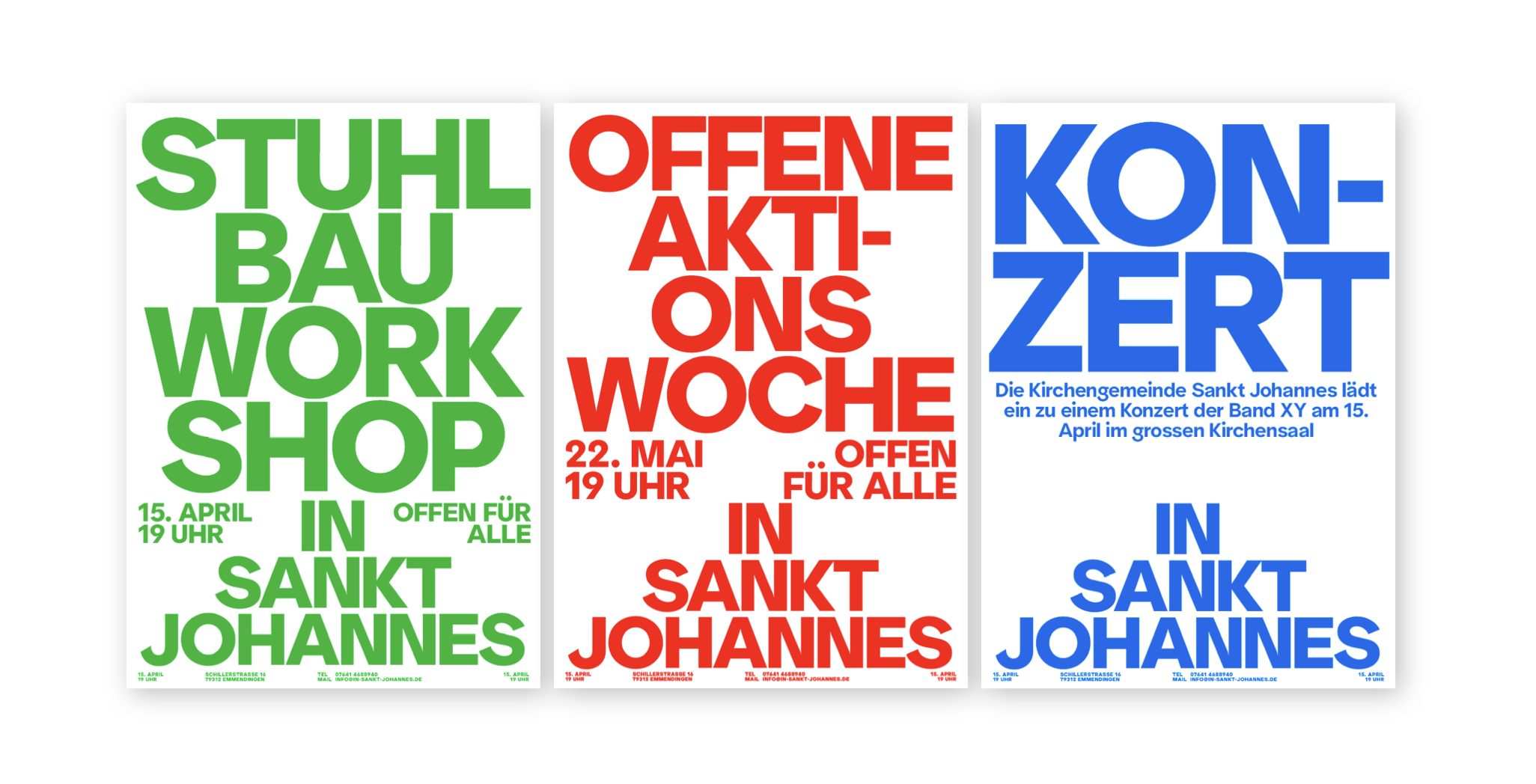

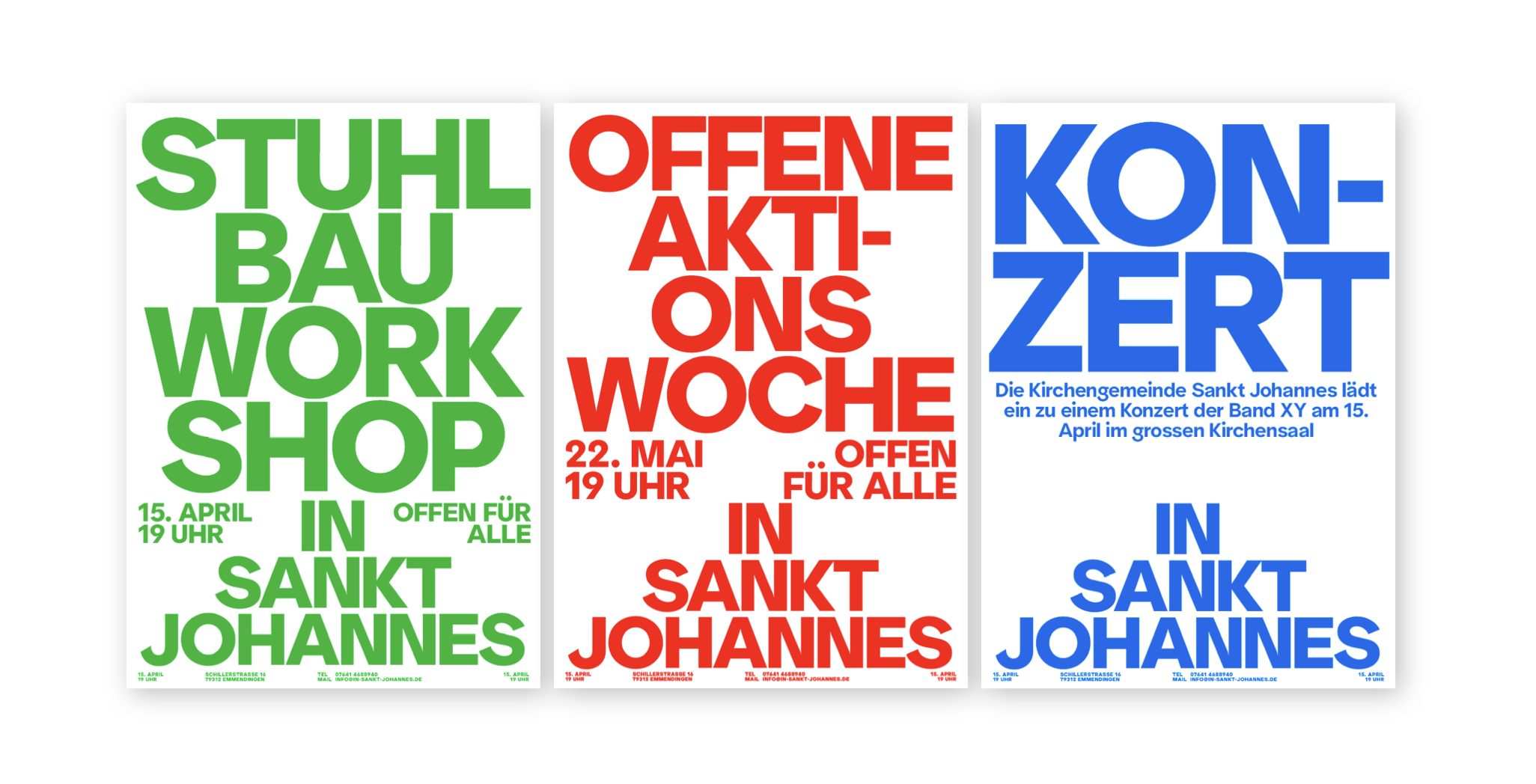

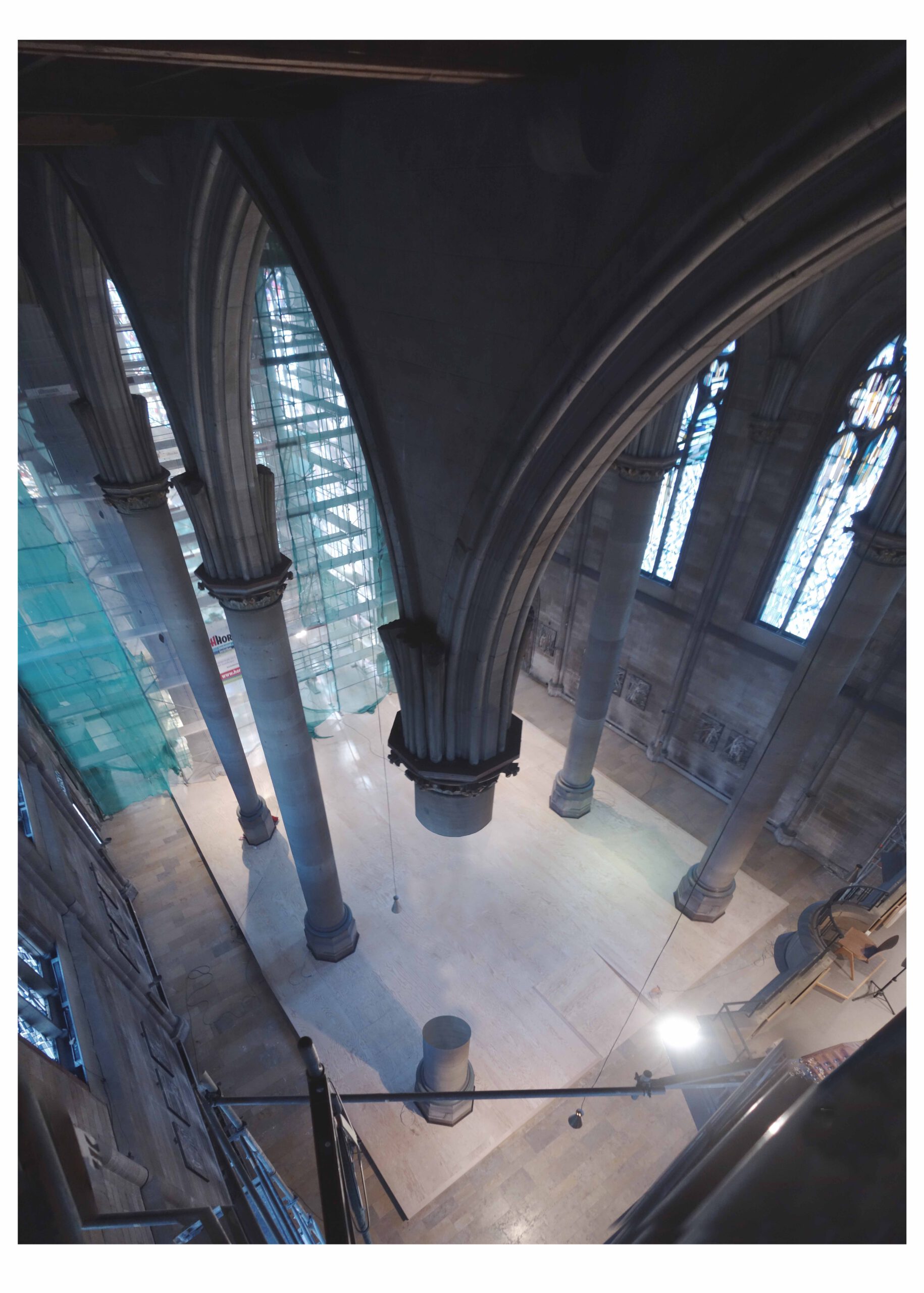

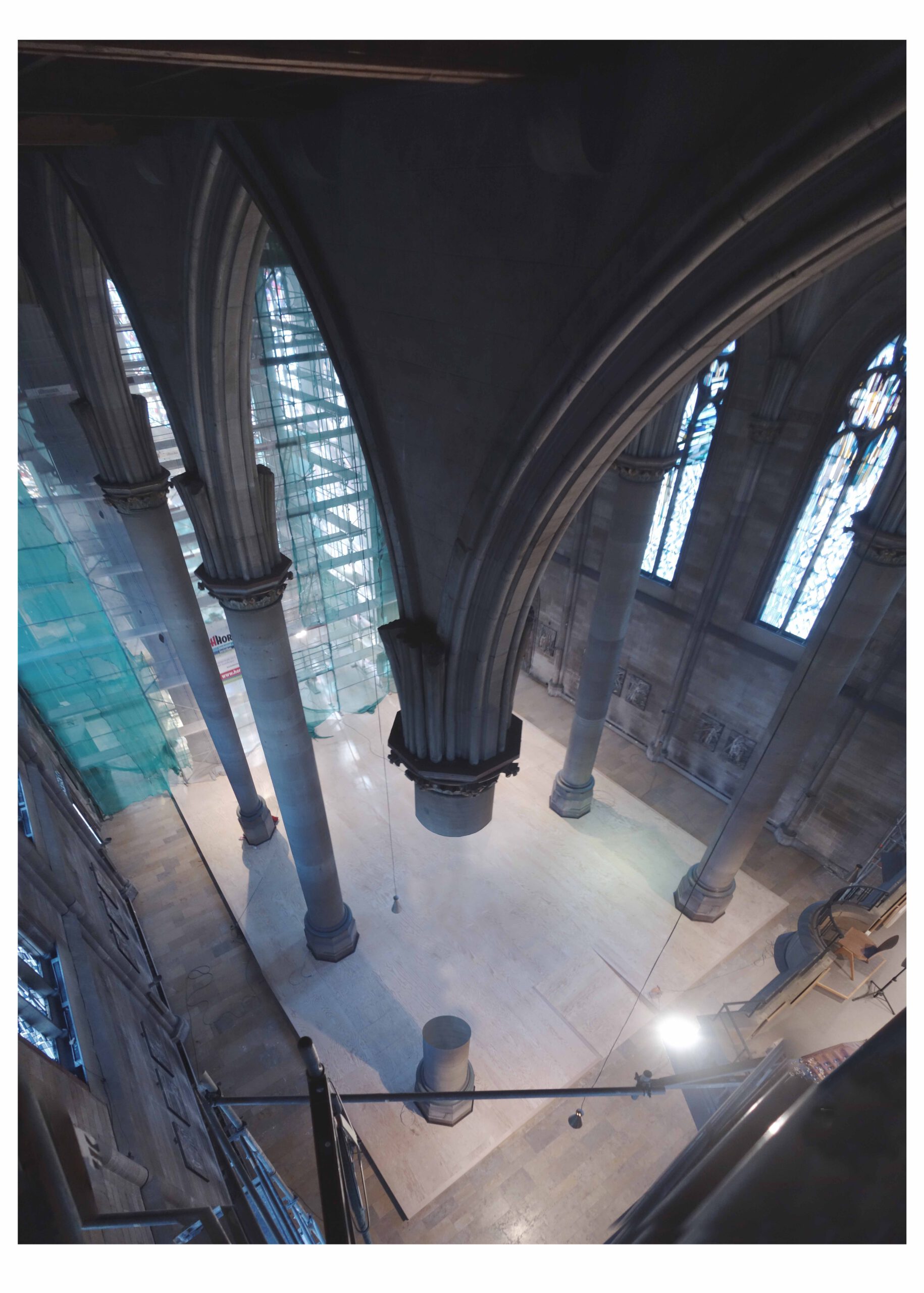

Konzeption, Prozessdesign und Entwurf | Kirchentransformation | seit 2024

Umbau-, Prozess- und Gestaltung der katholische Kirchengemeinde St. Johannes zu einer Neuausrichtung, Öffnung und Weiterentwicklung des Kirchenraums parallel zum liturgischen Gebrauch. Diese Kirche befindet sich im Moment auf einer Reise. Es ist eine Reise, die (wie es gute Reisen so an sich haben) ein wenig ungewiss ist. Klar ist nur: an diesem Ort soll sich das Leben tummeln, es soll ein Ort sein, an dem jeder und jede sich wohl fühlt, unabhängig von der eigenen Konfession. Auf unserer Reise möchten wir einiges ausprobieren: vielleicht wird zwischen den hohen Wän- den der Kirche geklettert, vielleicht gibt es dienstags Kinofilme und samstags auf dem Vorplatz Käse- und Obststände. Vielleicht wird auf den Treppen zu Salsa-Musik getanzt, und auf Tischtennis- Platten Umlauf gespielt. Gewiss ist: die Reise bringt uns nicht in die Ferne, sondern nah zueinander. Vielleicht rückt dabei sogar ganz Emmendingen näher an diesen Ort?

Projekt Information

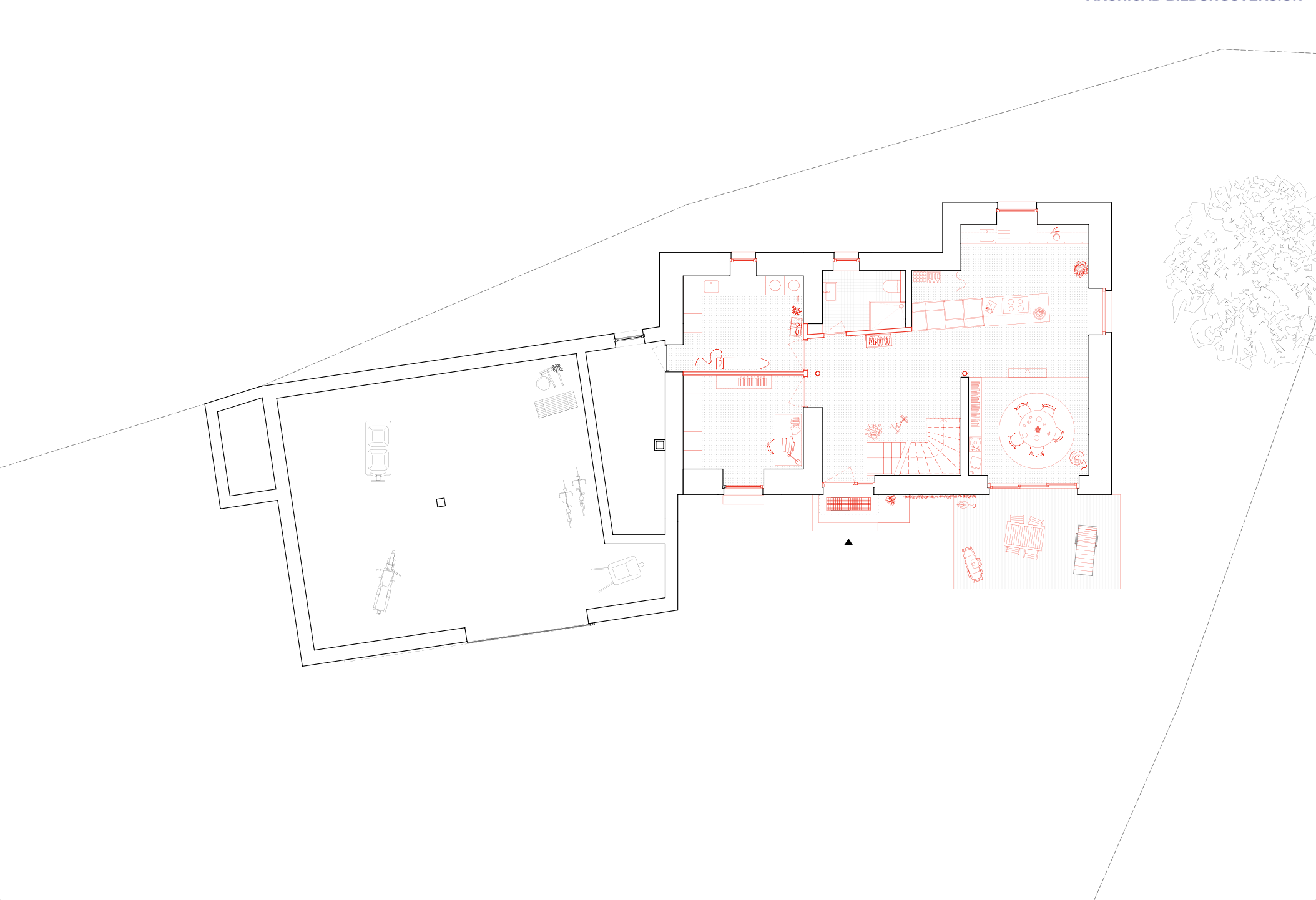

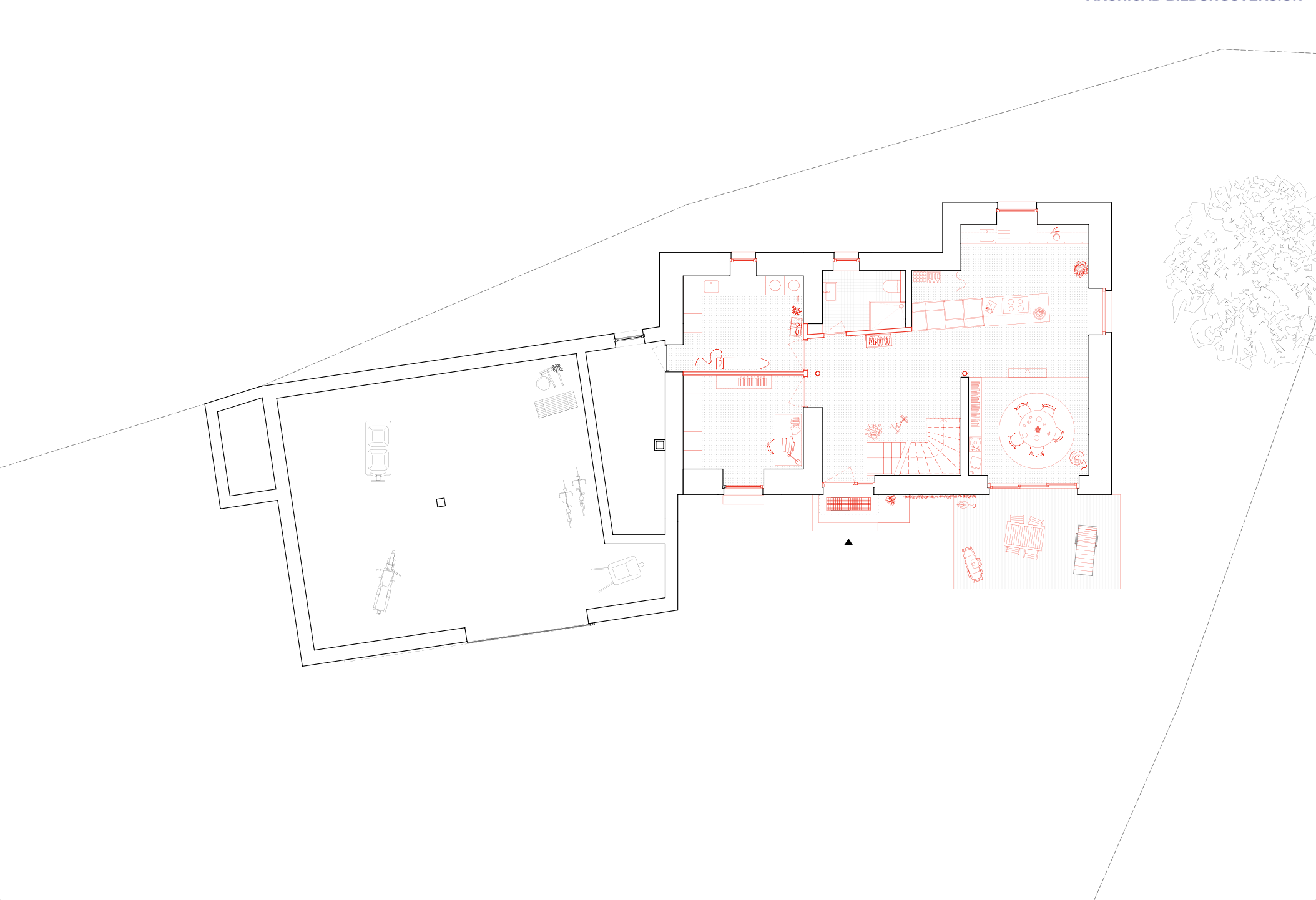

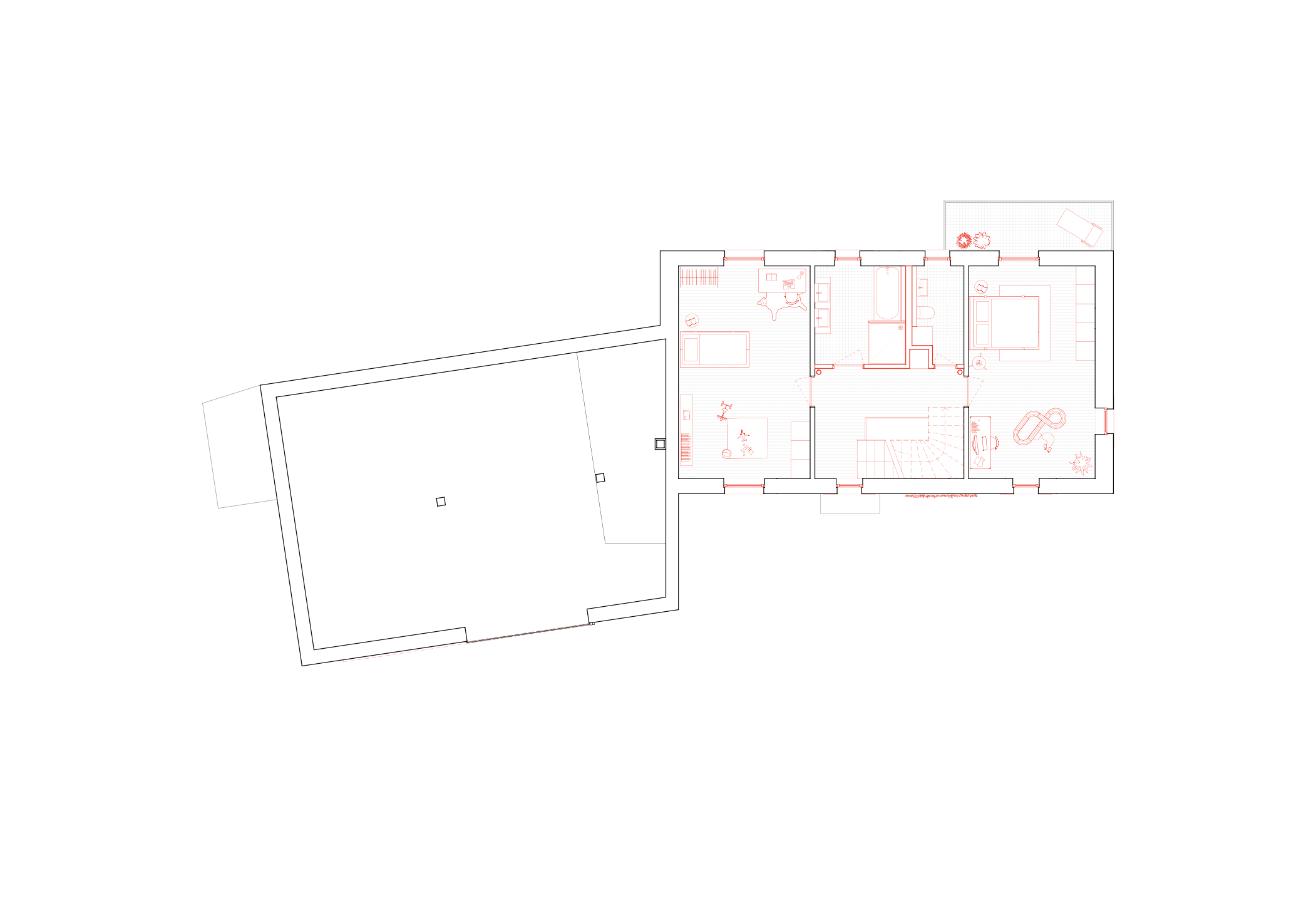

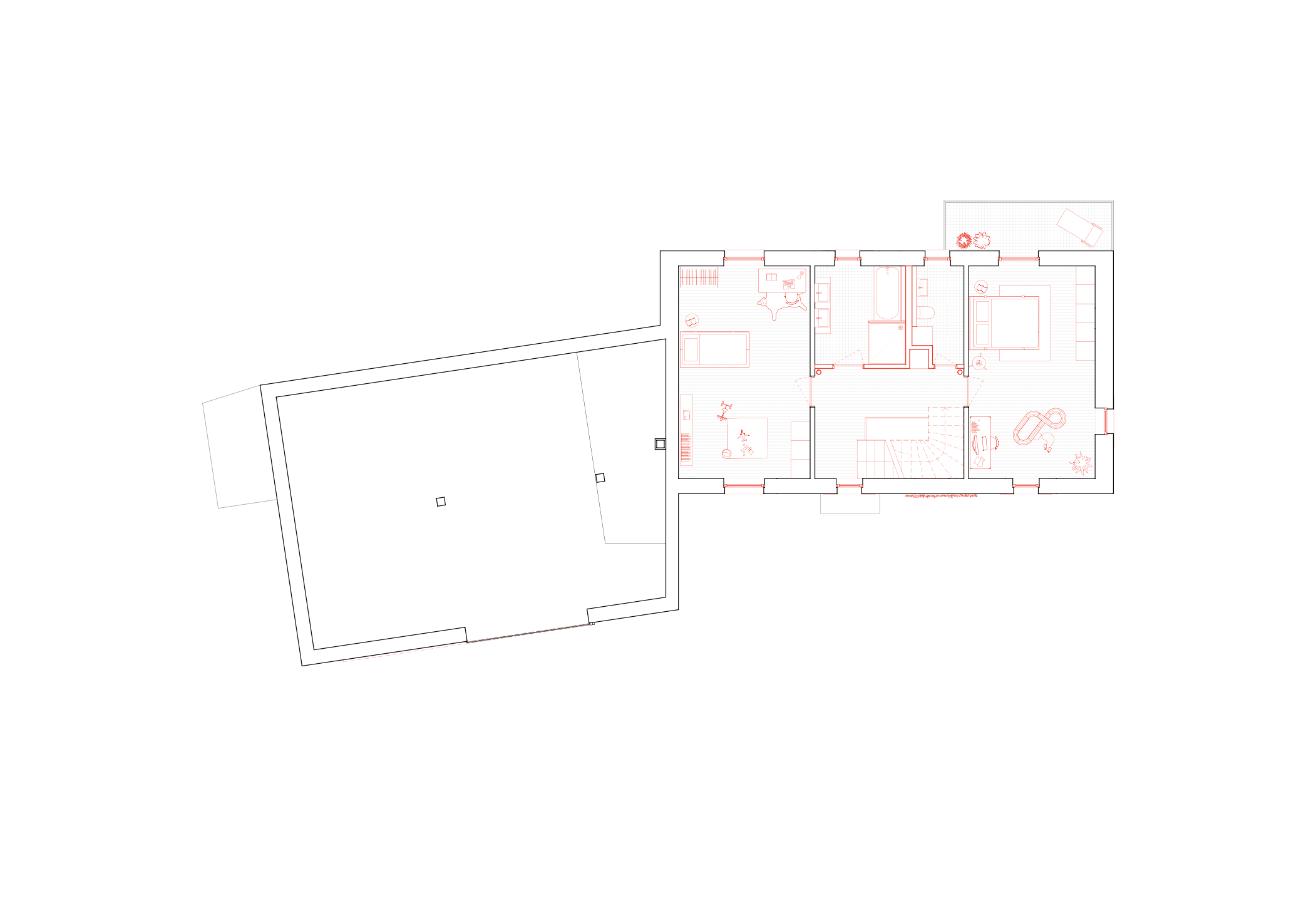

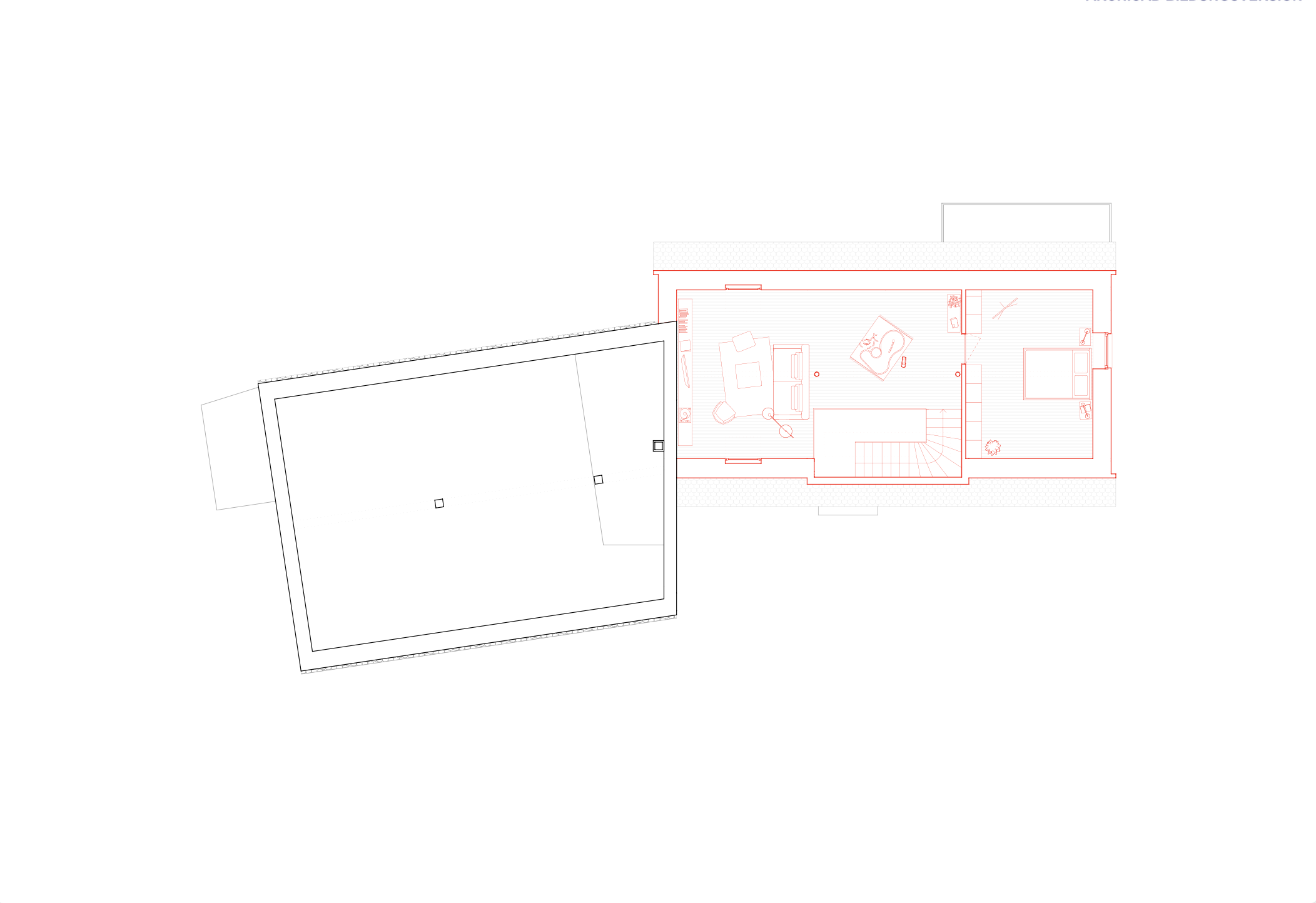

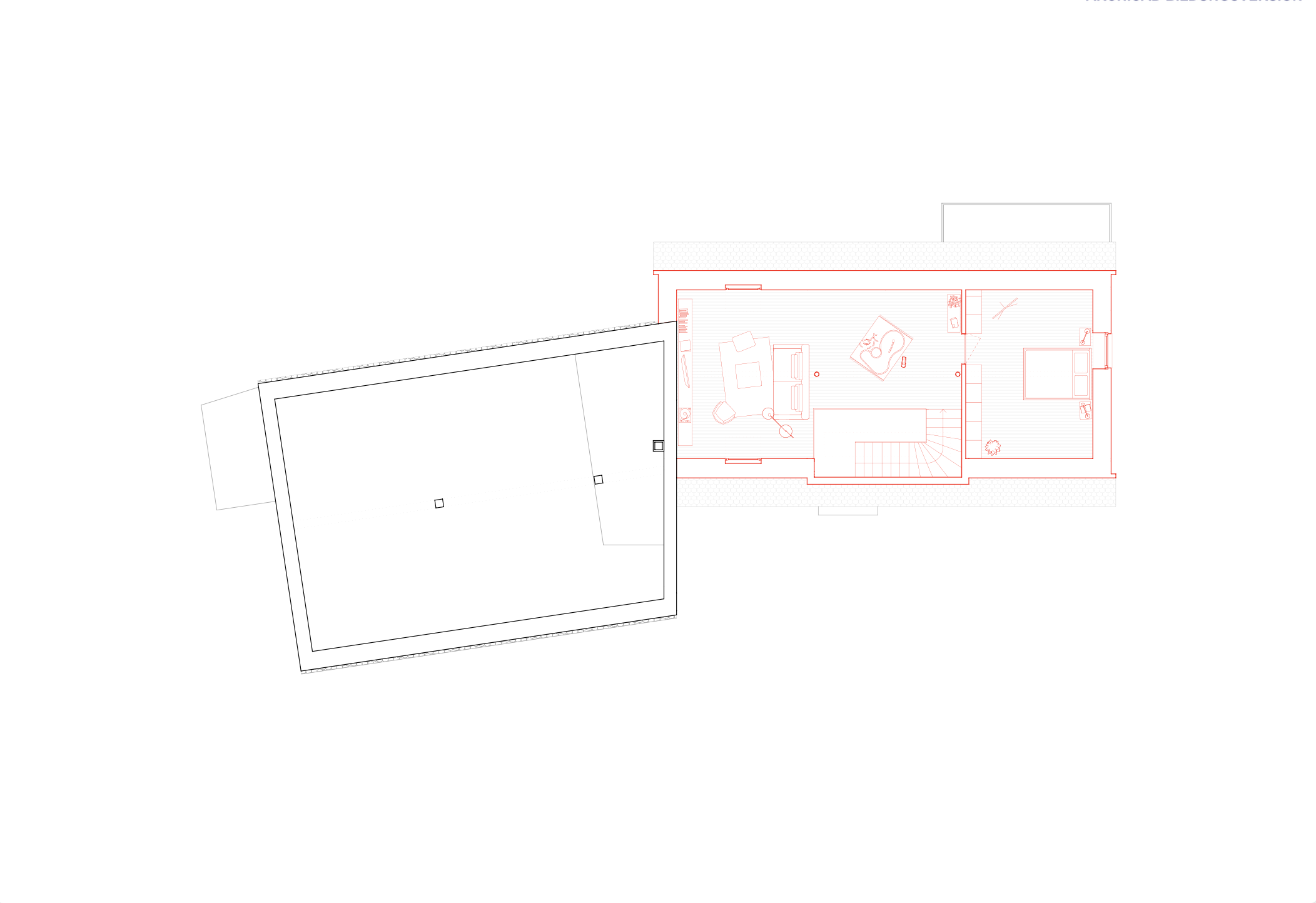

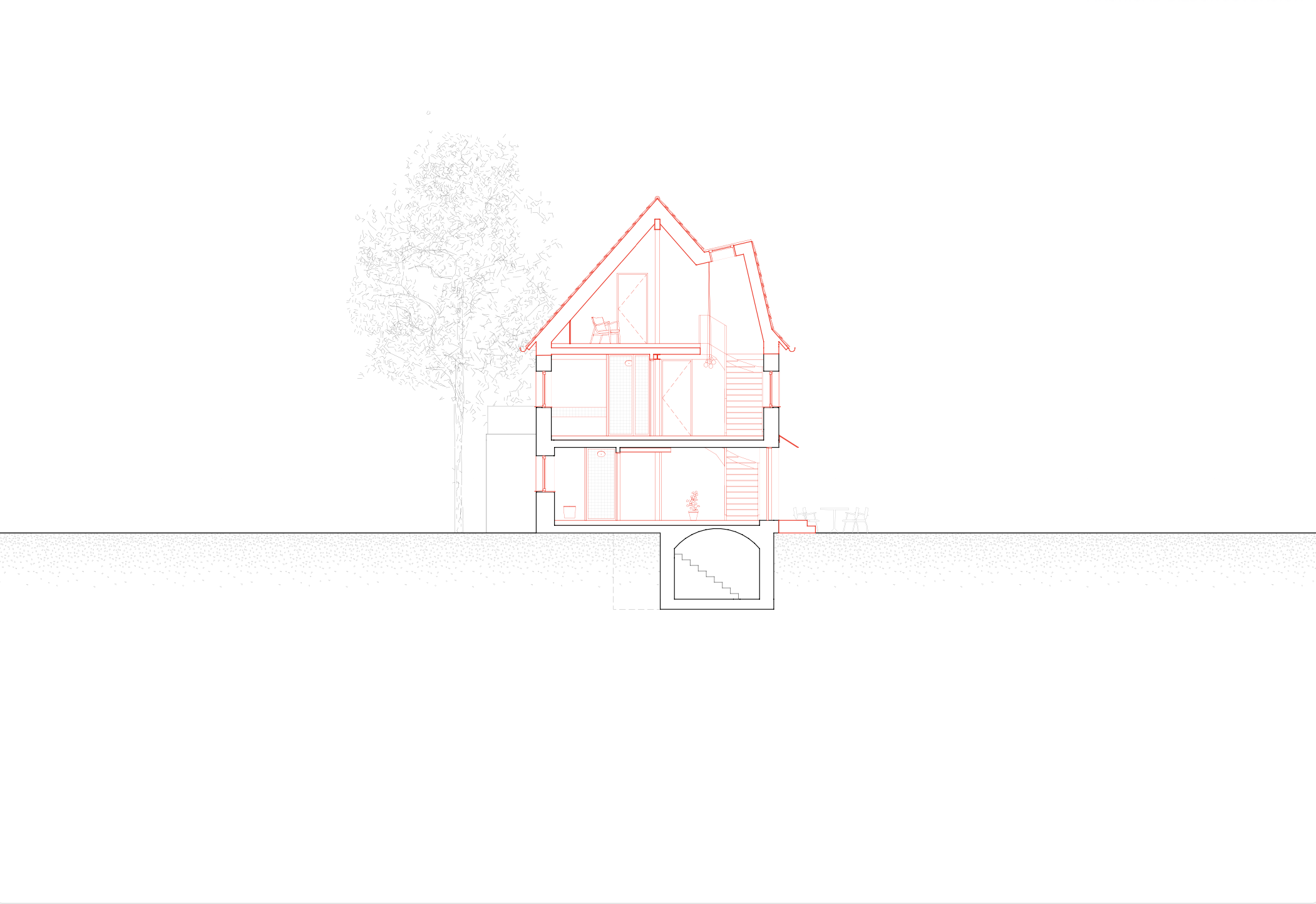

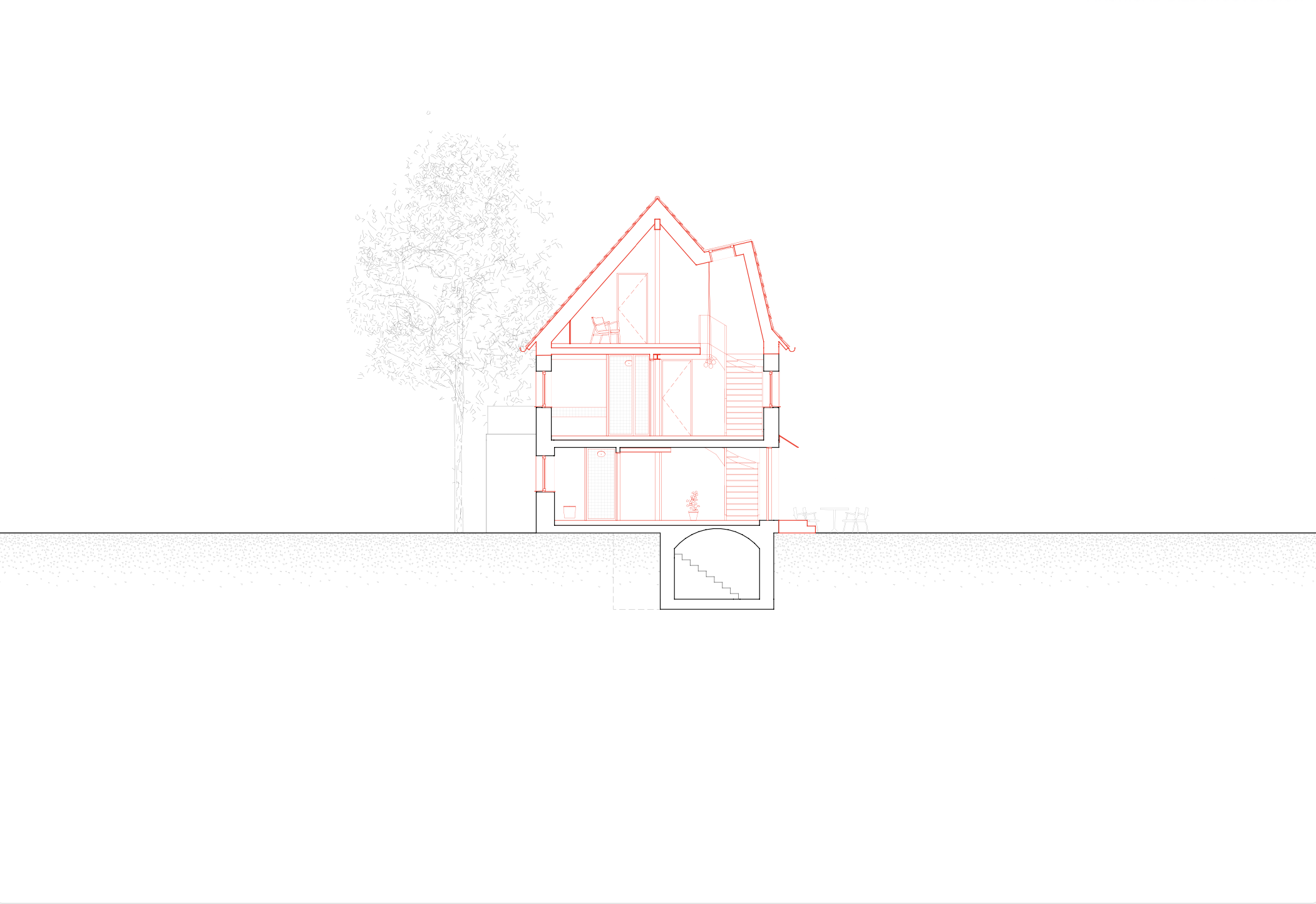

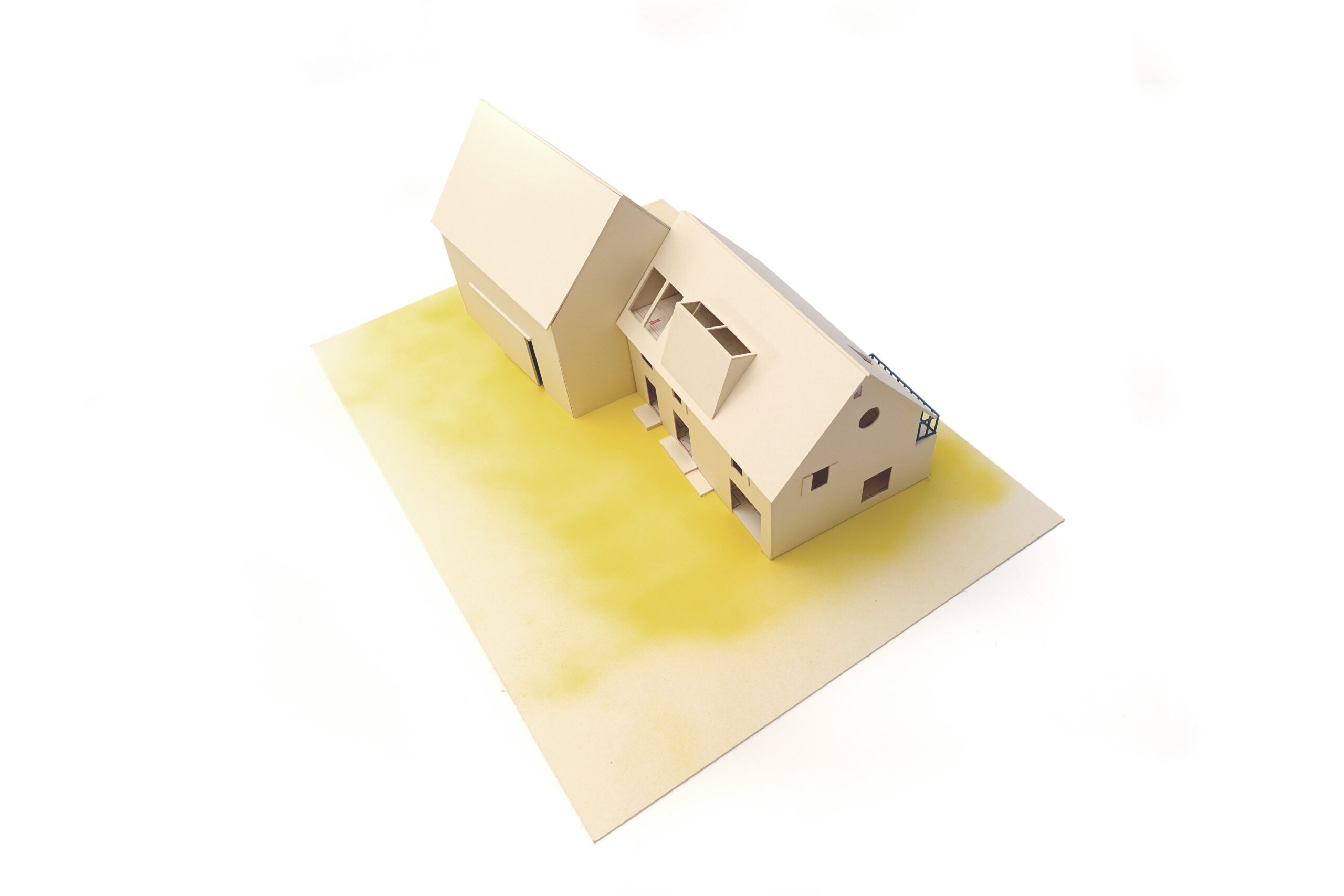

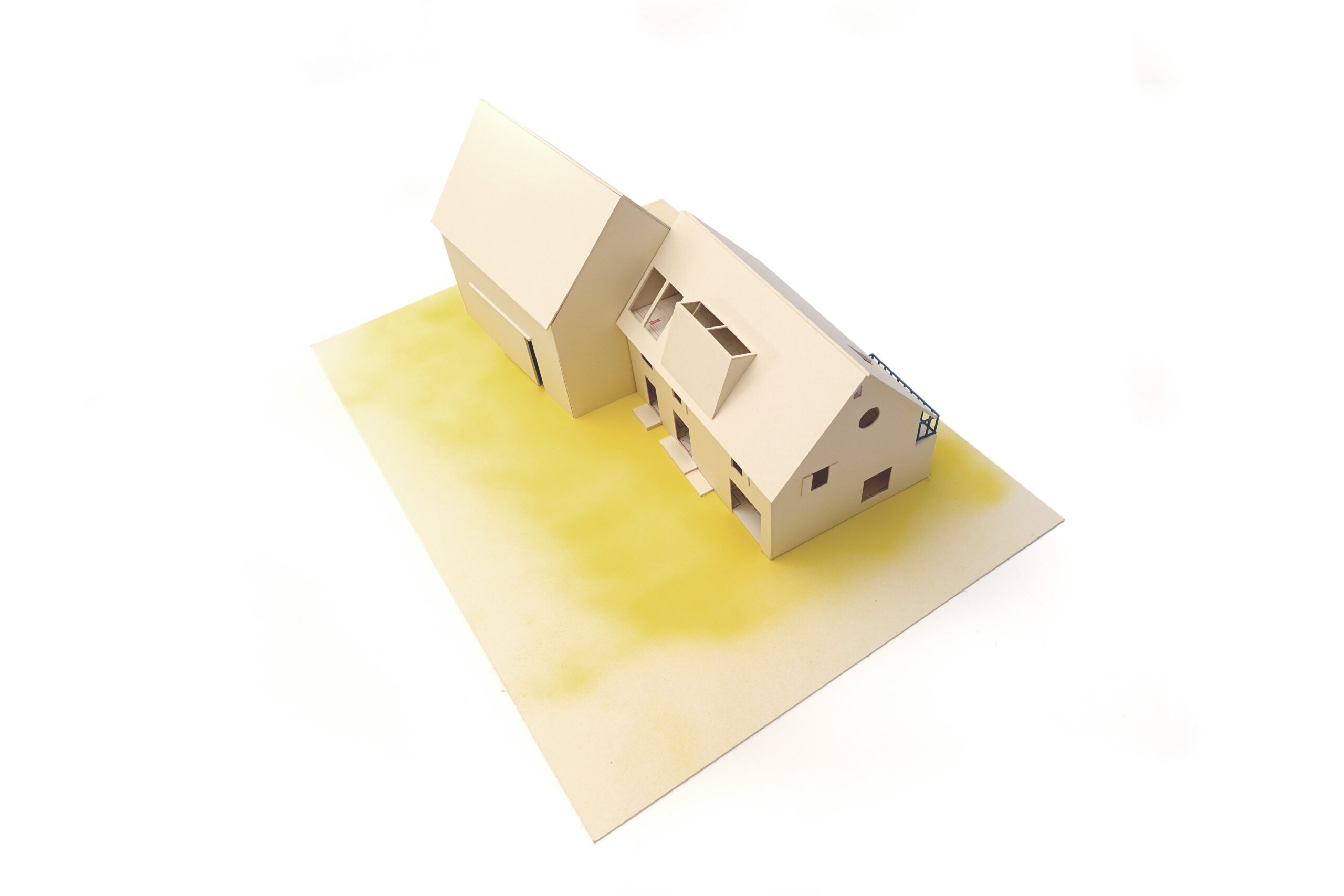

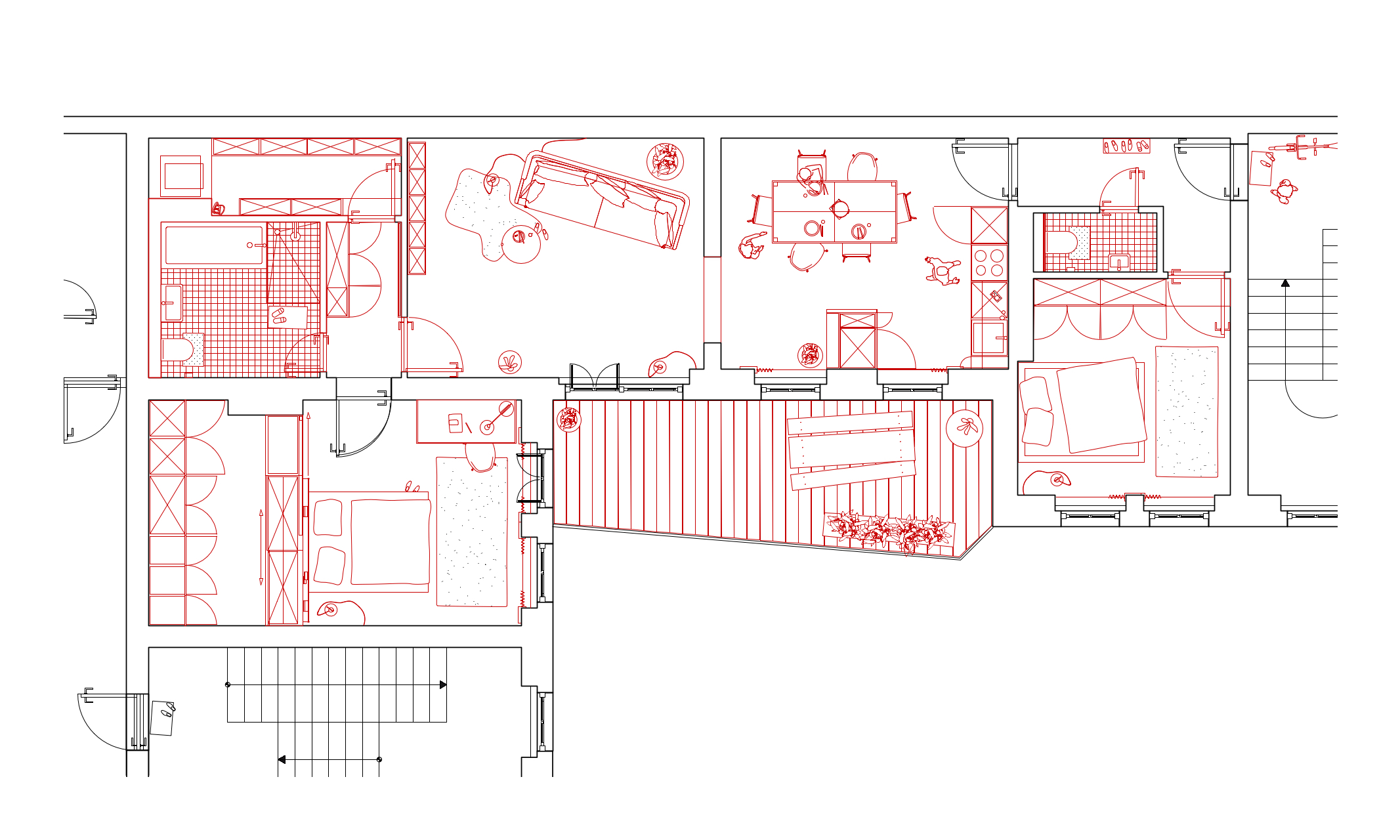

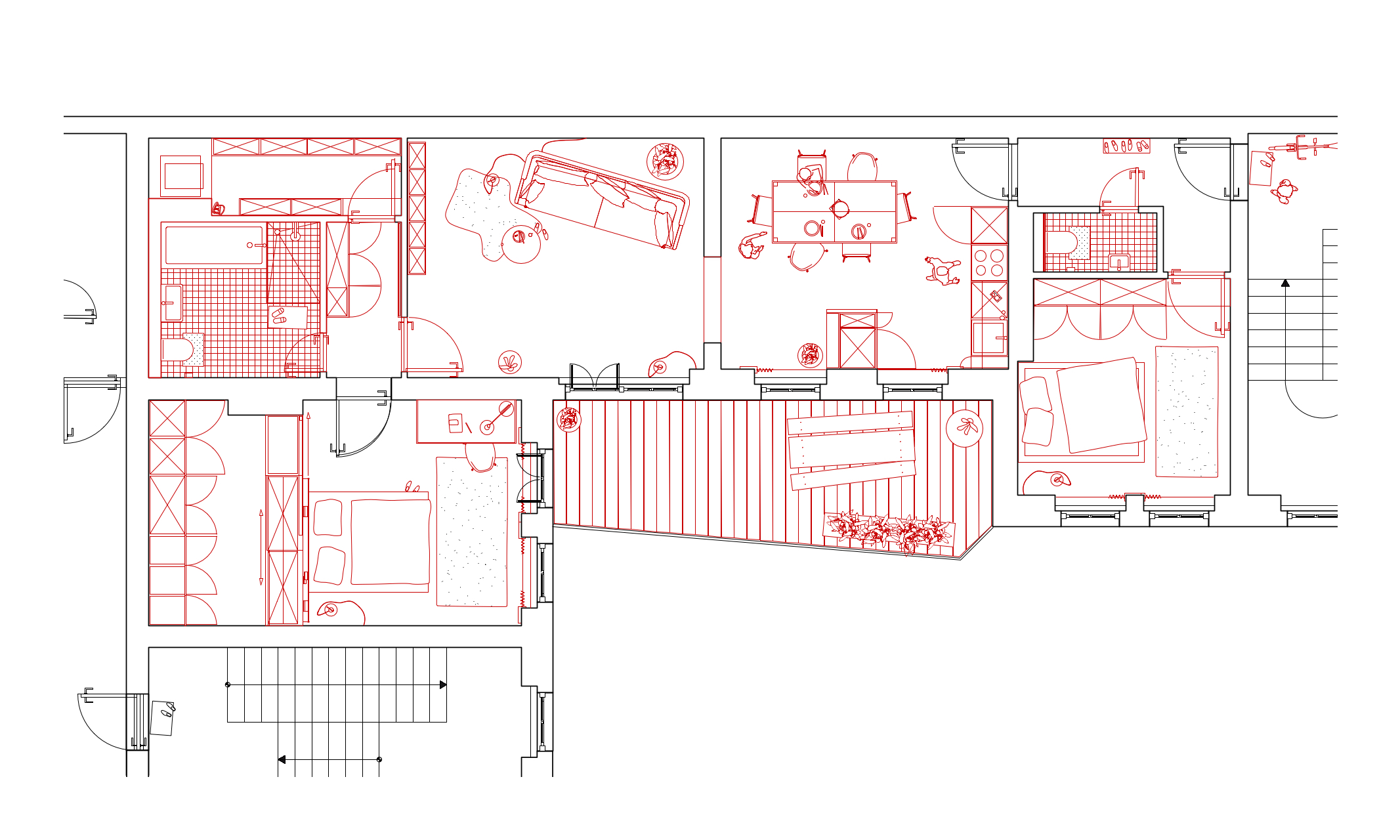

Konzeption, Entwurf und Detailplanung | Gebäudeumbau | 2020 – heute

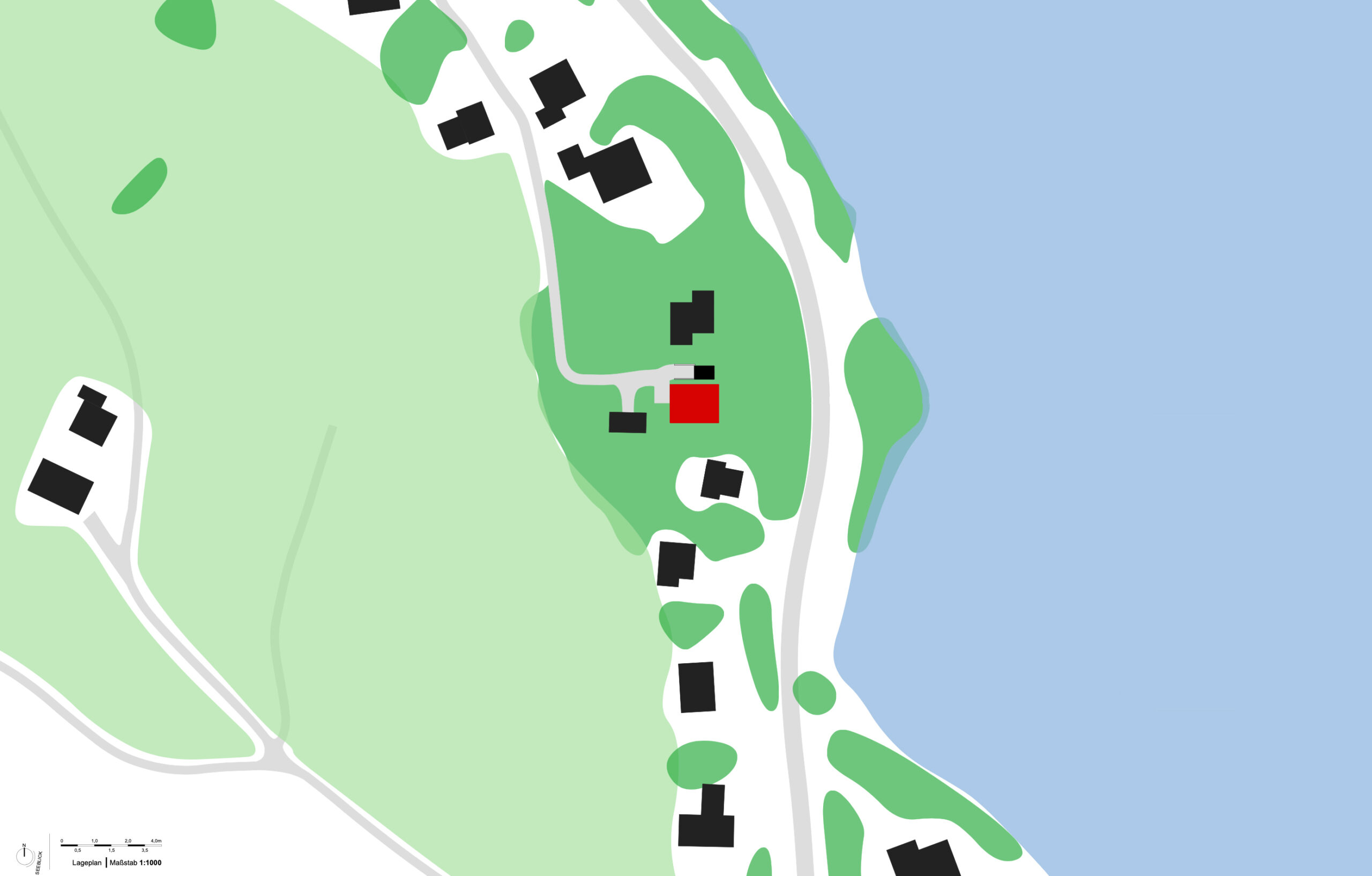

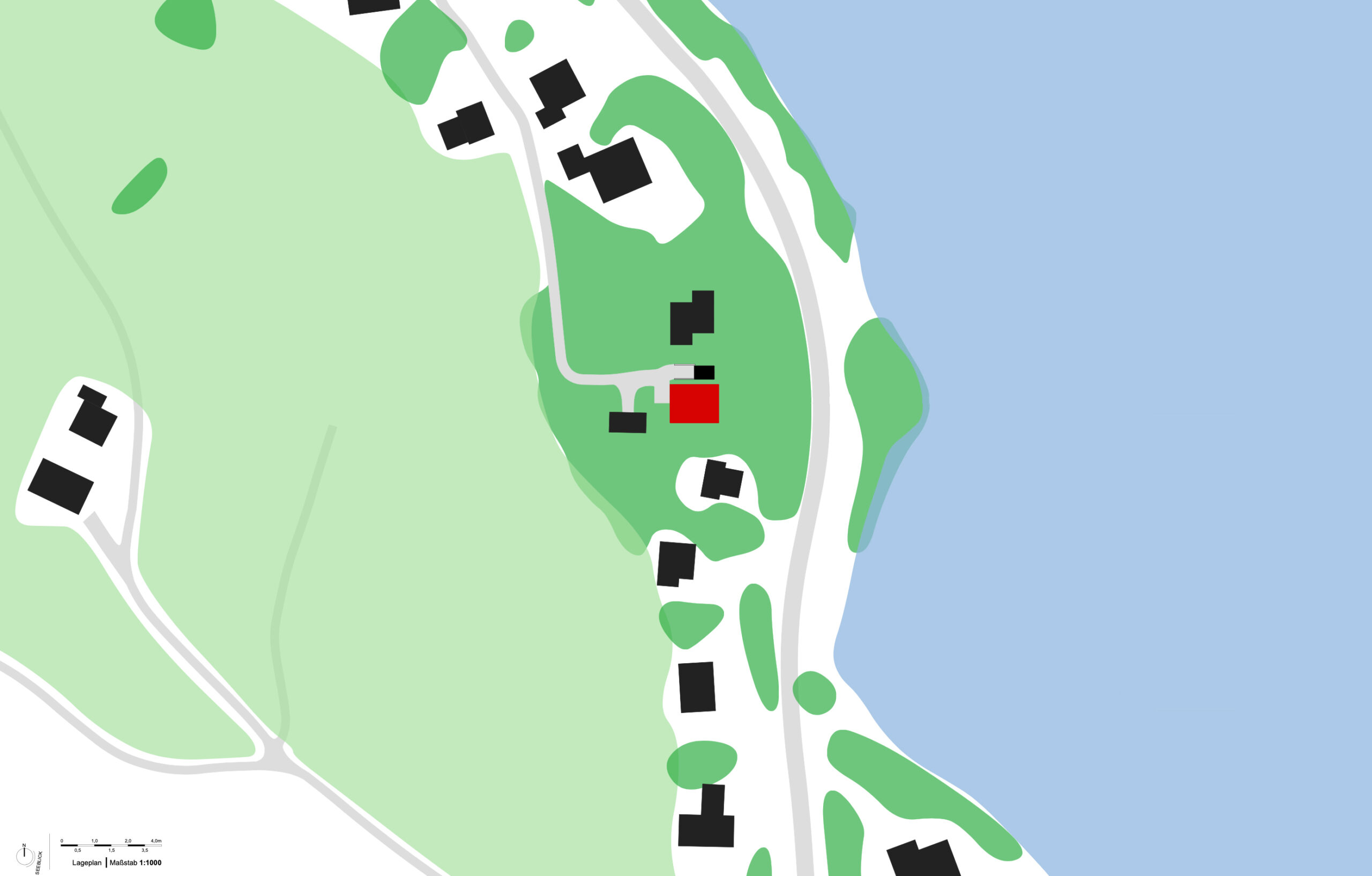

Haus Feuerbach ist seit den 30er Jahren ein Gästehaus am Tegernsee und schon immer wichtige Existenzgrundlage der Familie. Ein Gebäude mit vielen sichtbaren sowie unsichtbaren Geschichten seit Erbauung unangetastet. 2021 fassten die Enkel den Entschluss, dem historischen Bau mit einer grundlegenden Sanierung neues Leben einzuhauchen. Behutsam sollte eine neue zeitgemäße Gästehausnutzung in die bestehende Substanz integriert werden welche vier seperat zugängliche Wohnungen ermöglicht.

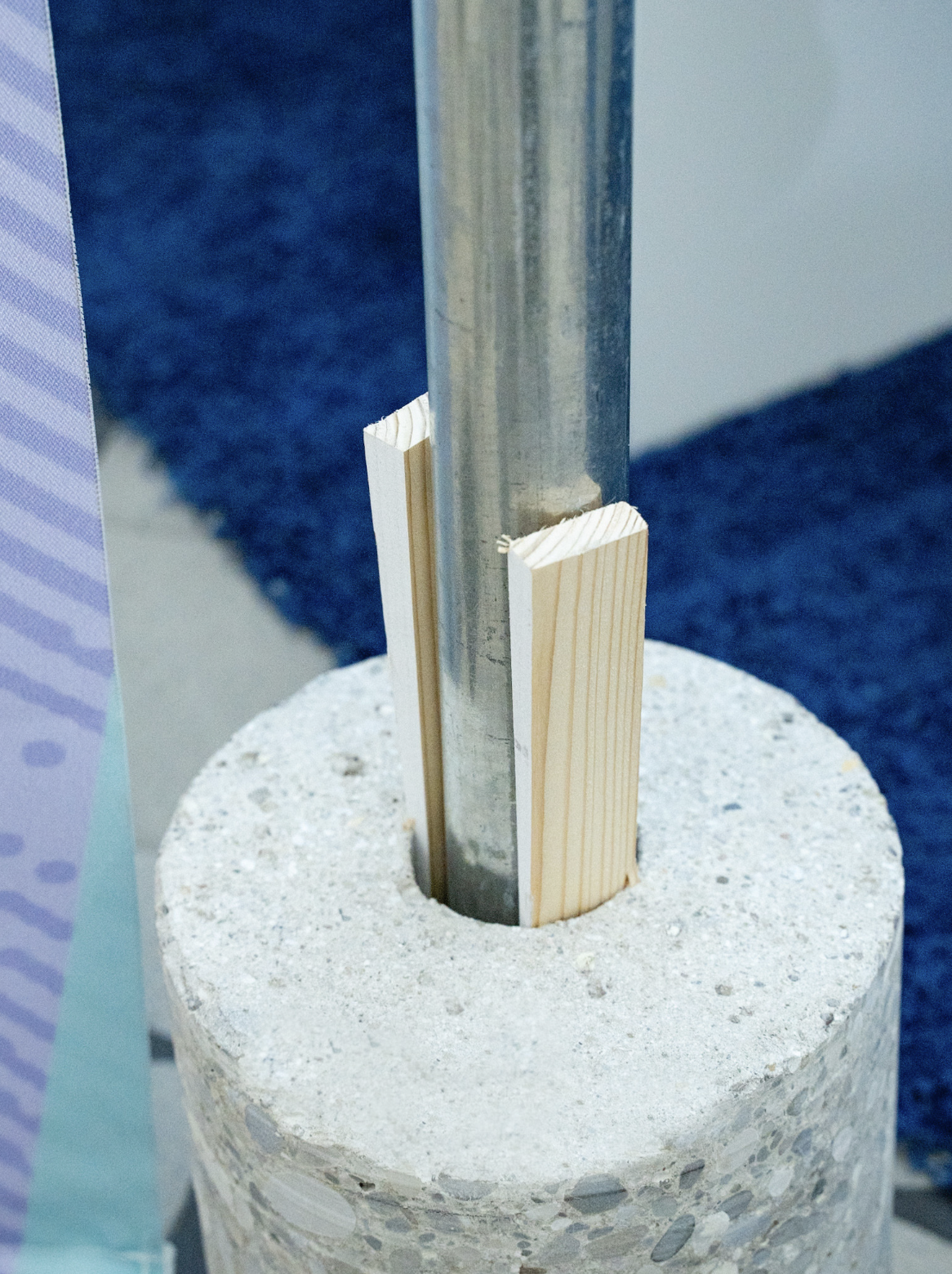

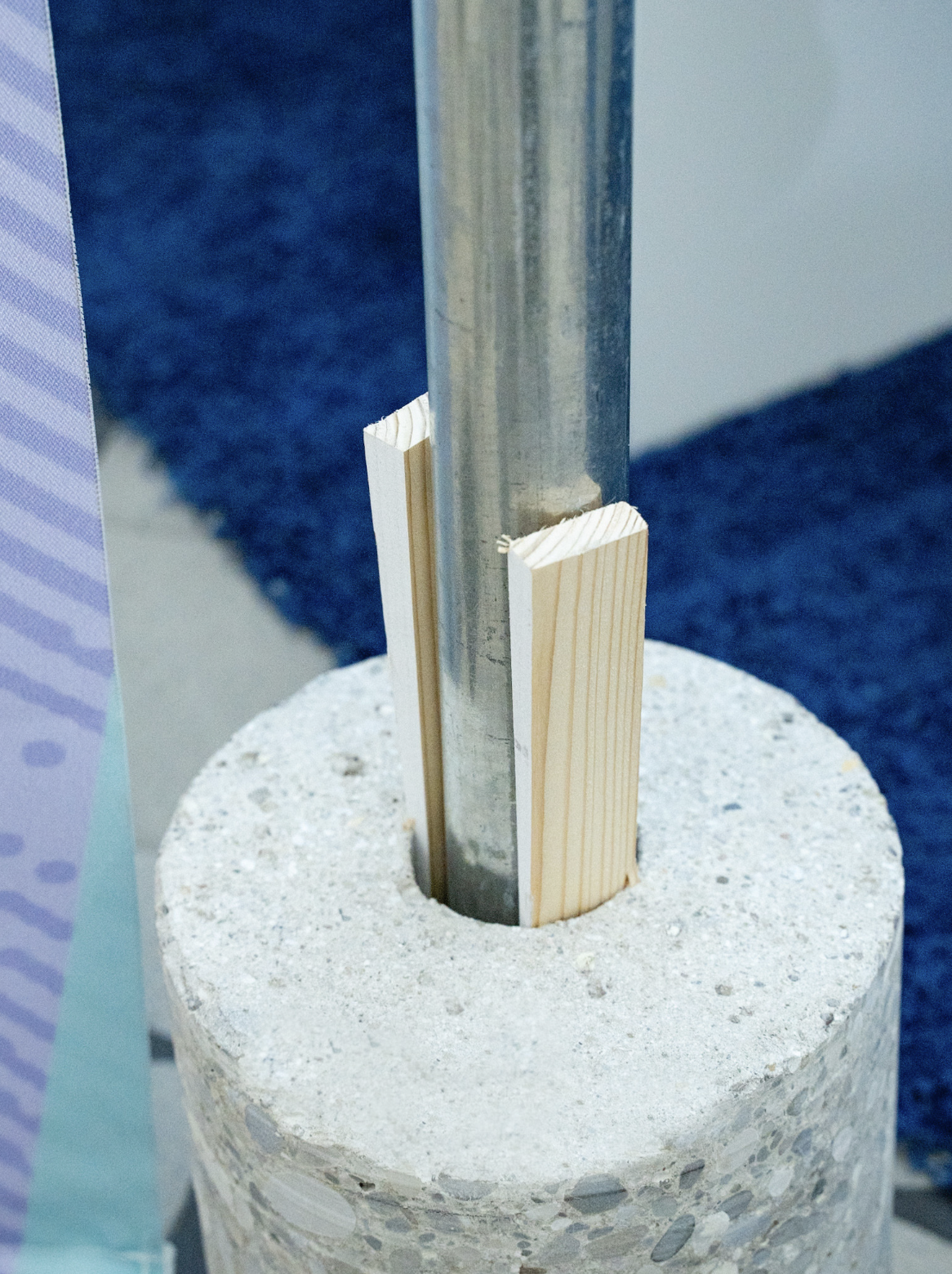

Mit einem kleinen Anbau von nur 4m2 strukturieren wir das gesamte Gebäude neu. Das zweigeschossige Gebäude soll energetisch saniert und der Keller sowie das Dachgeschoss ausgebaut werden. Durch abgraben der Geländeoberfläche und dem Anschluss auf der Hälfte der bestehenden Kellertreppe, verlegen wir den Hauptzugang, können die historische Bestandstreppe erhalten und erschließen das neu geschaffene Souterrain. Fast alle Eingriffe bleiben unsichtbar und sind doch sichtbar.

Projekt Information

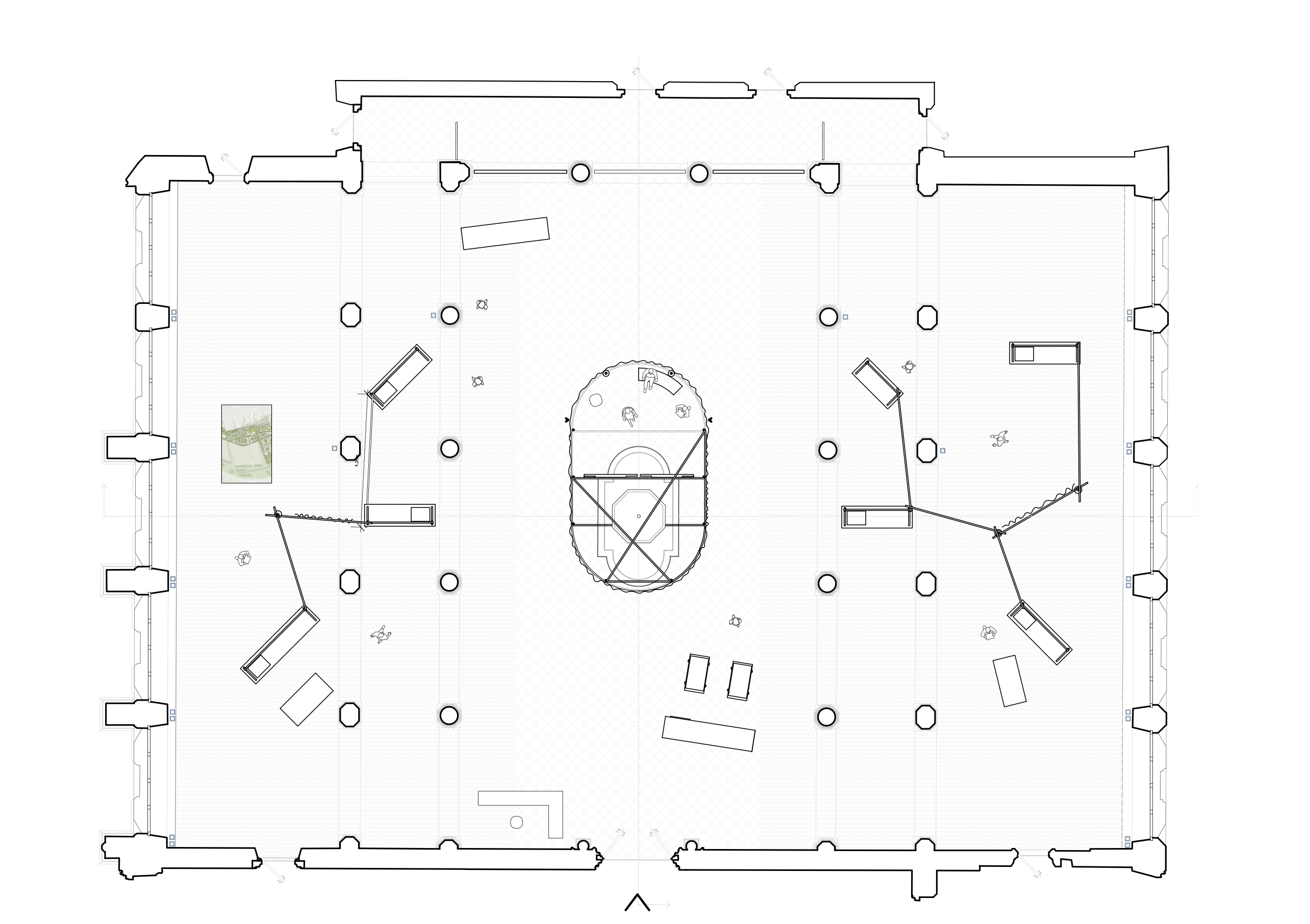

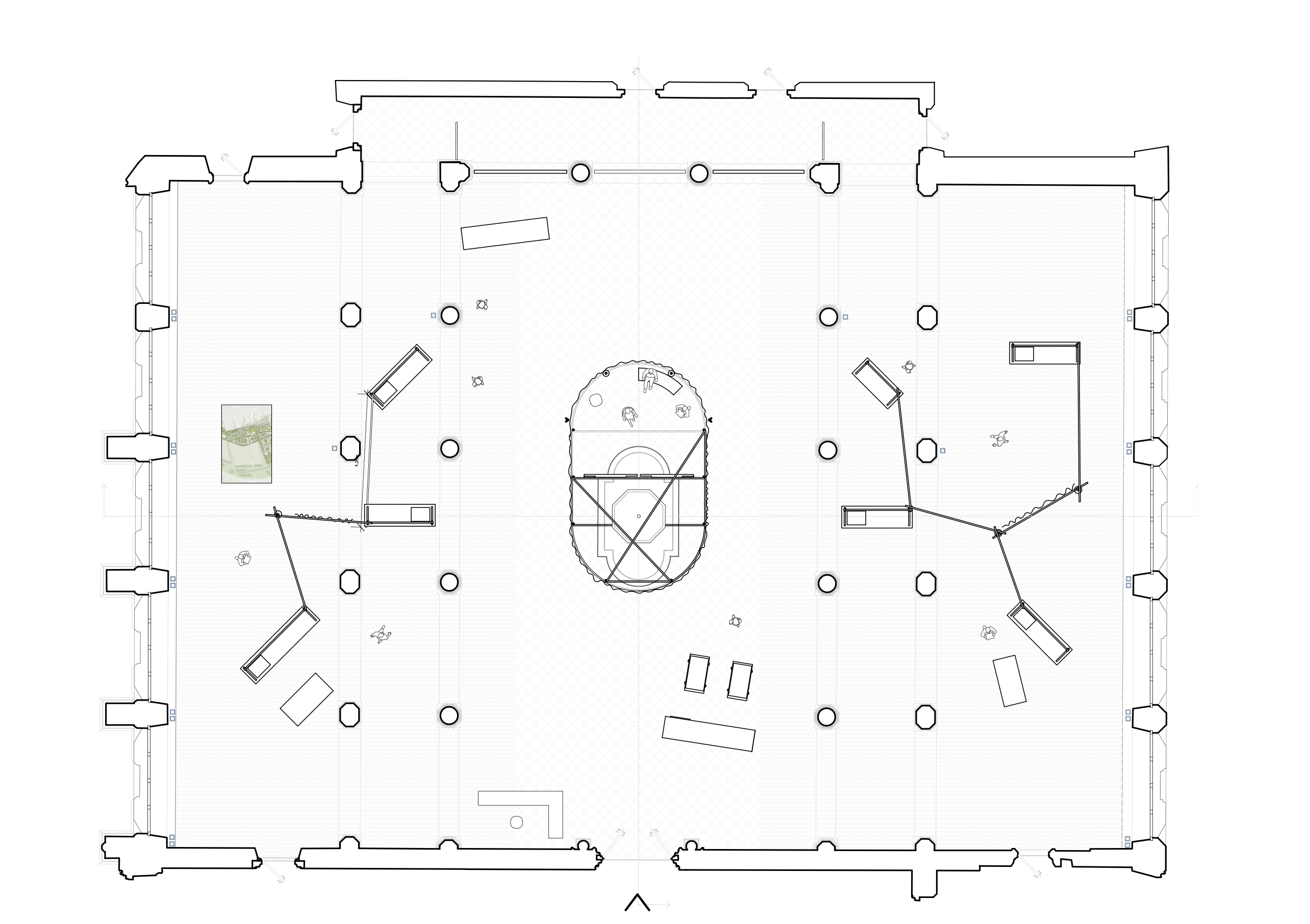

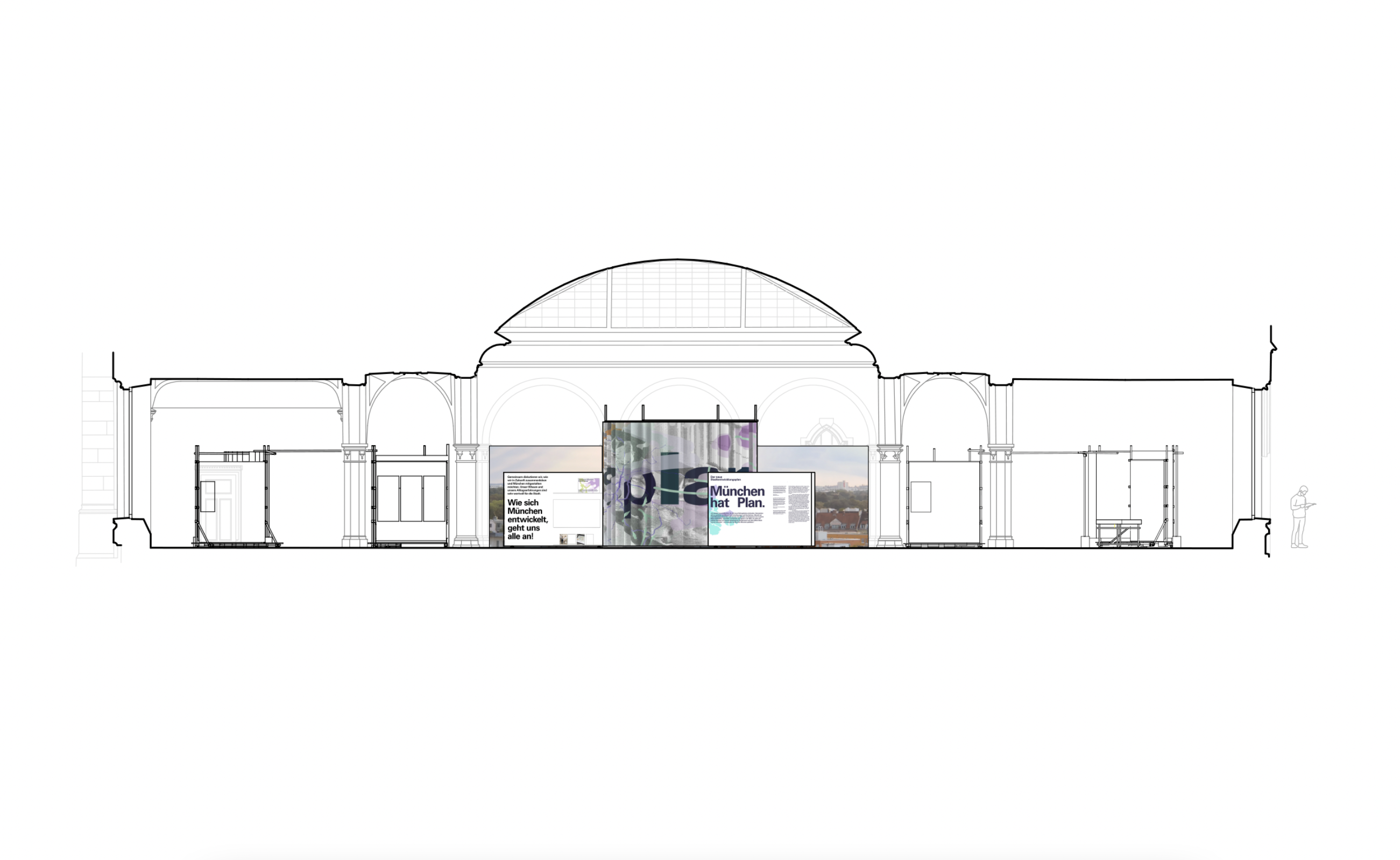

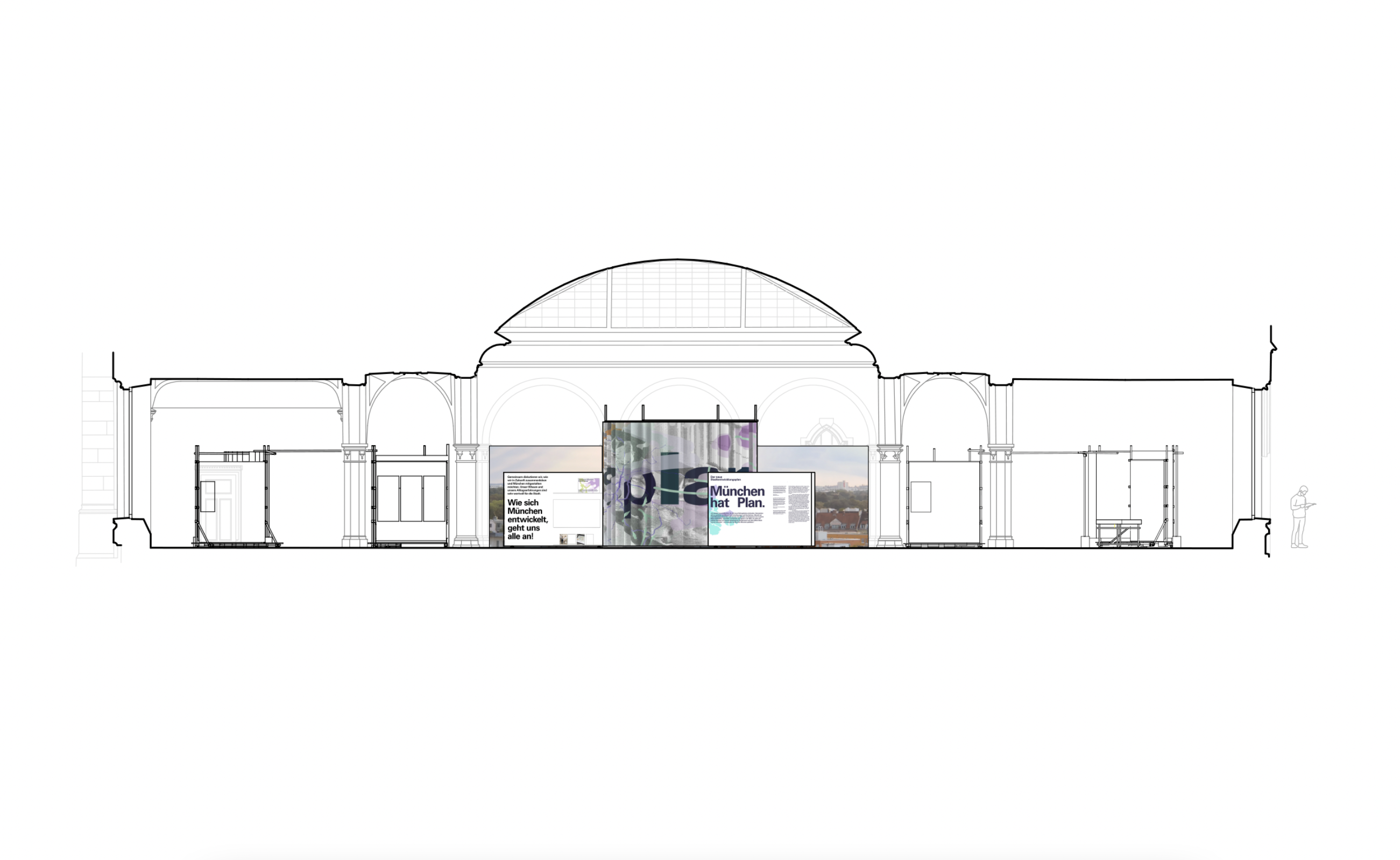

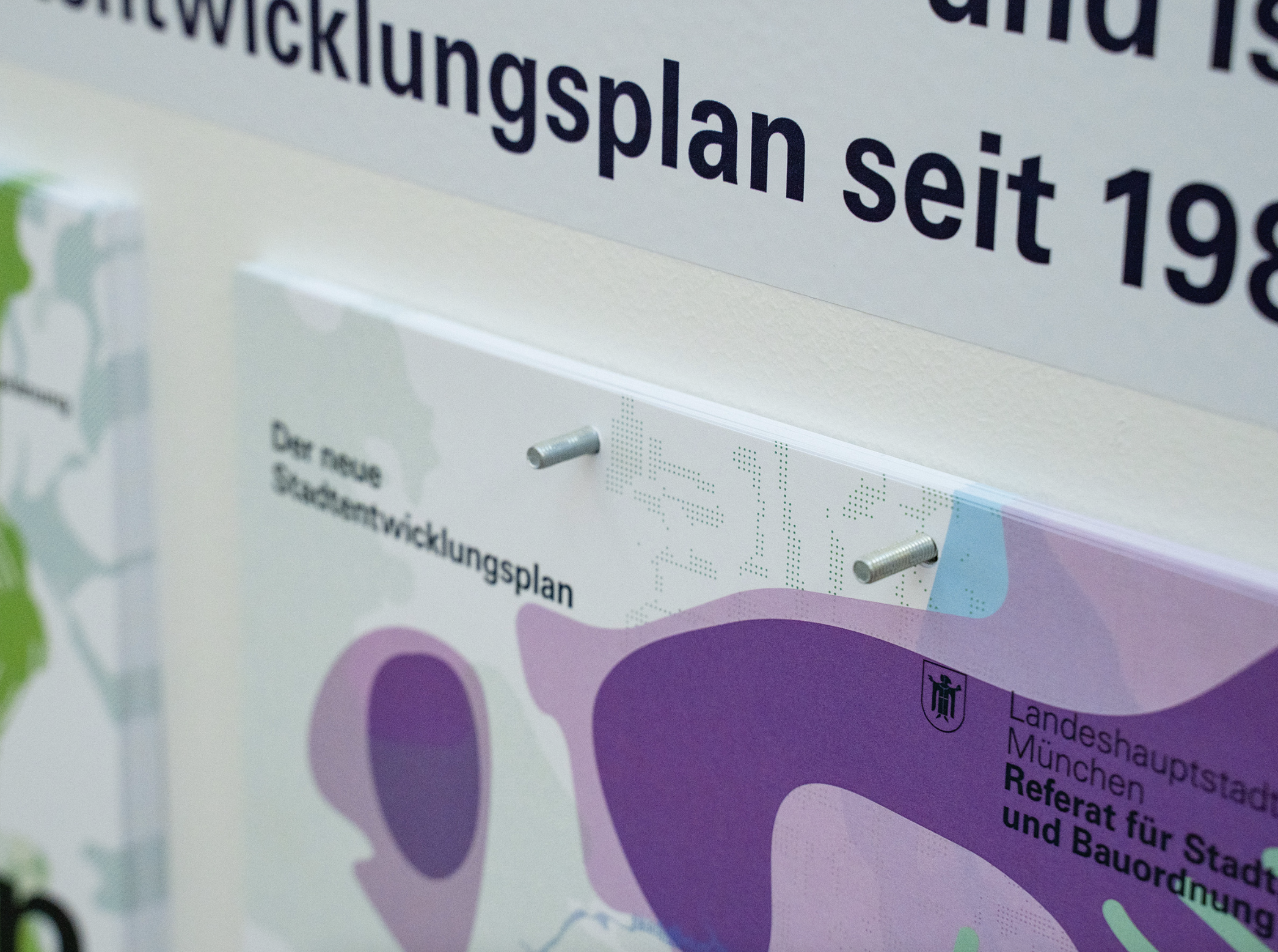

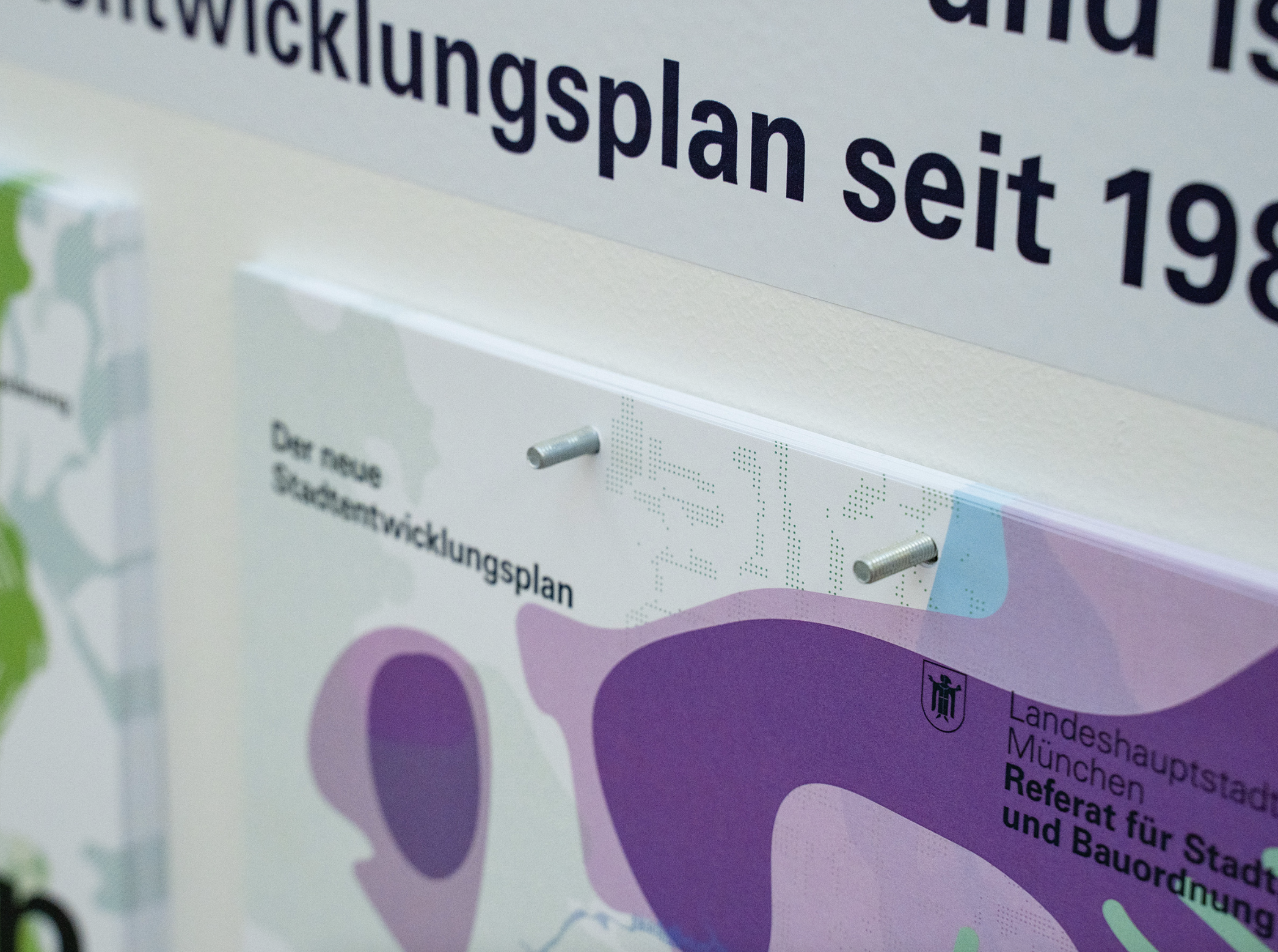

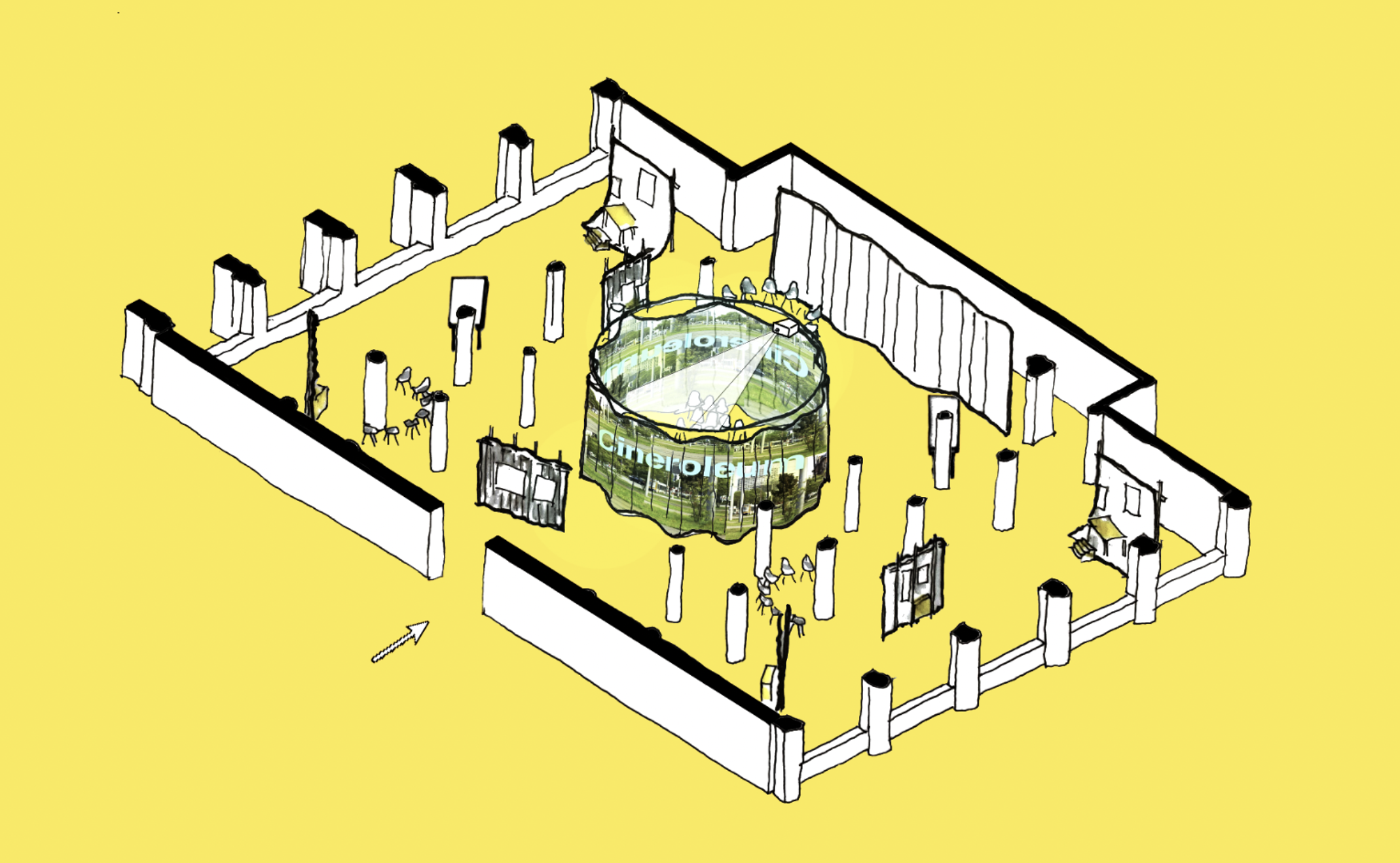

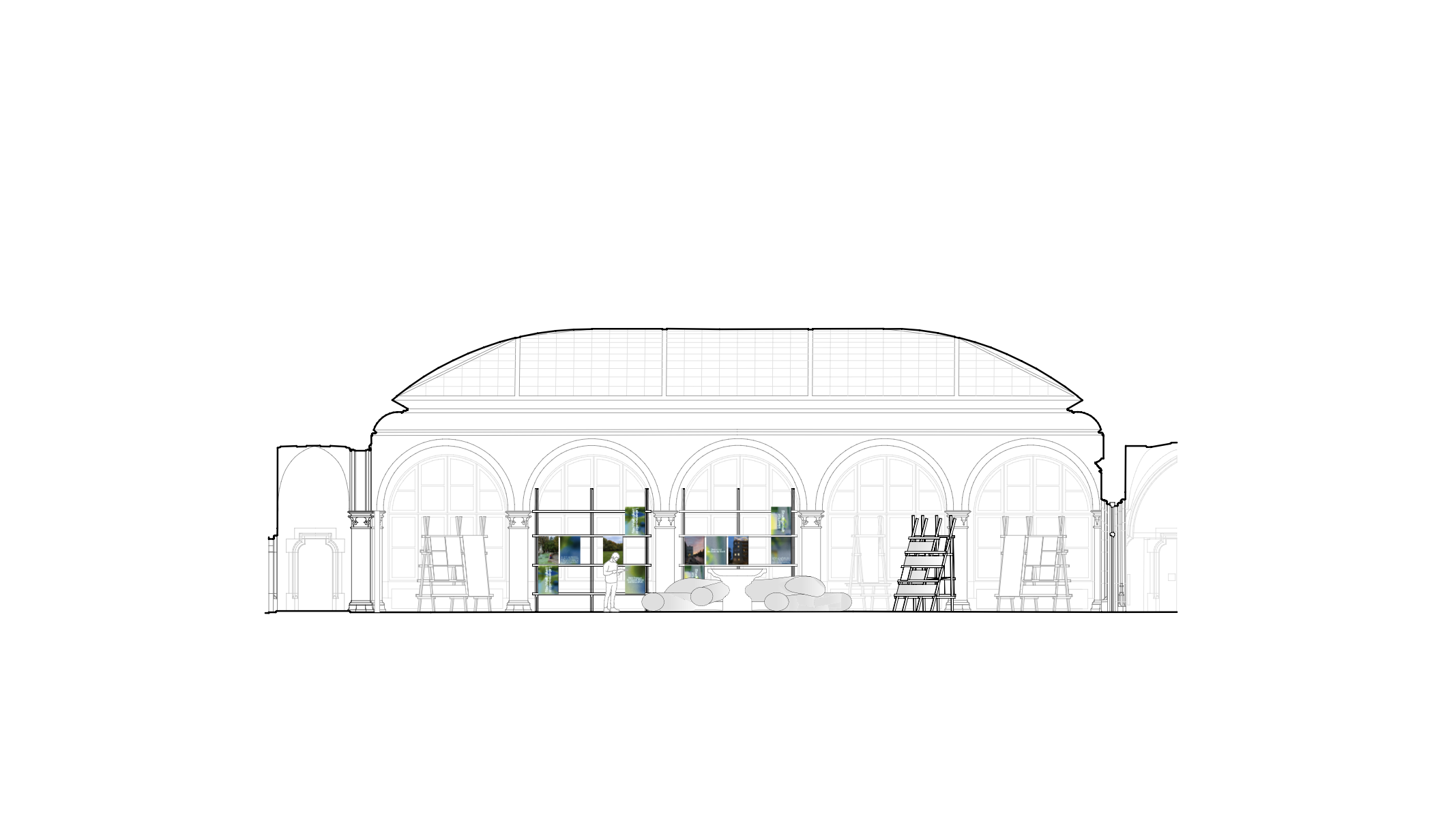

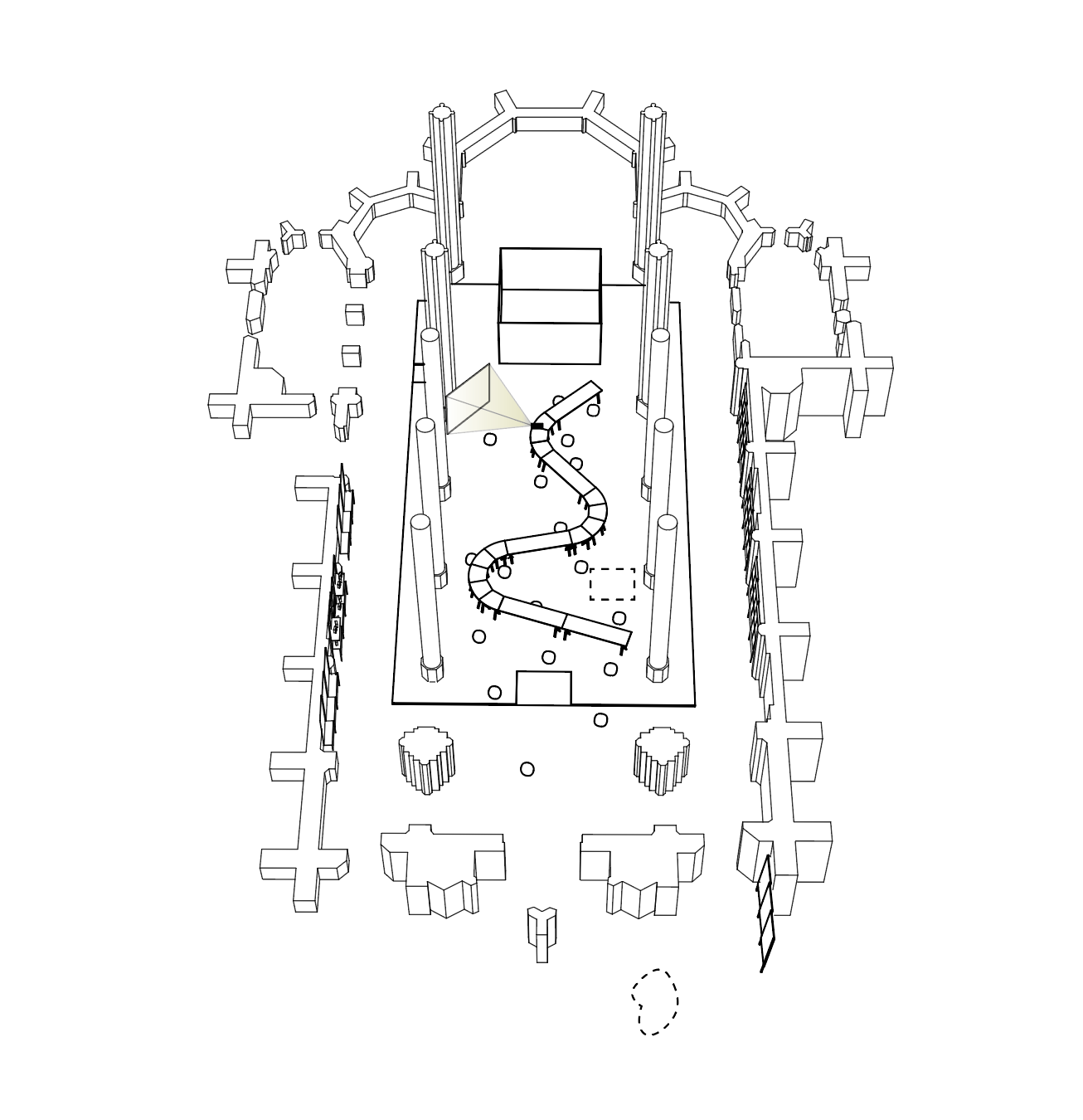

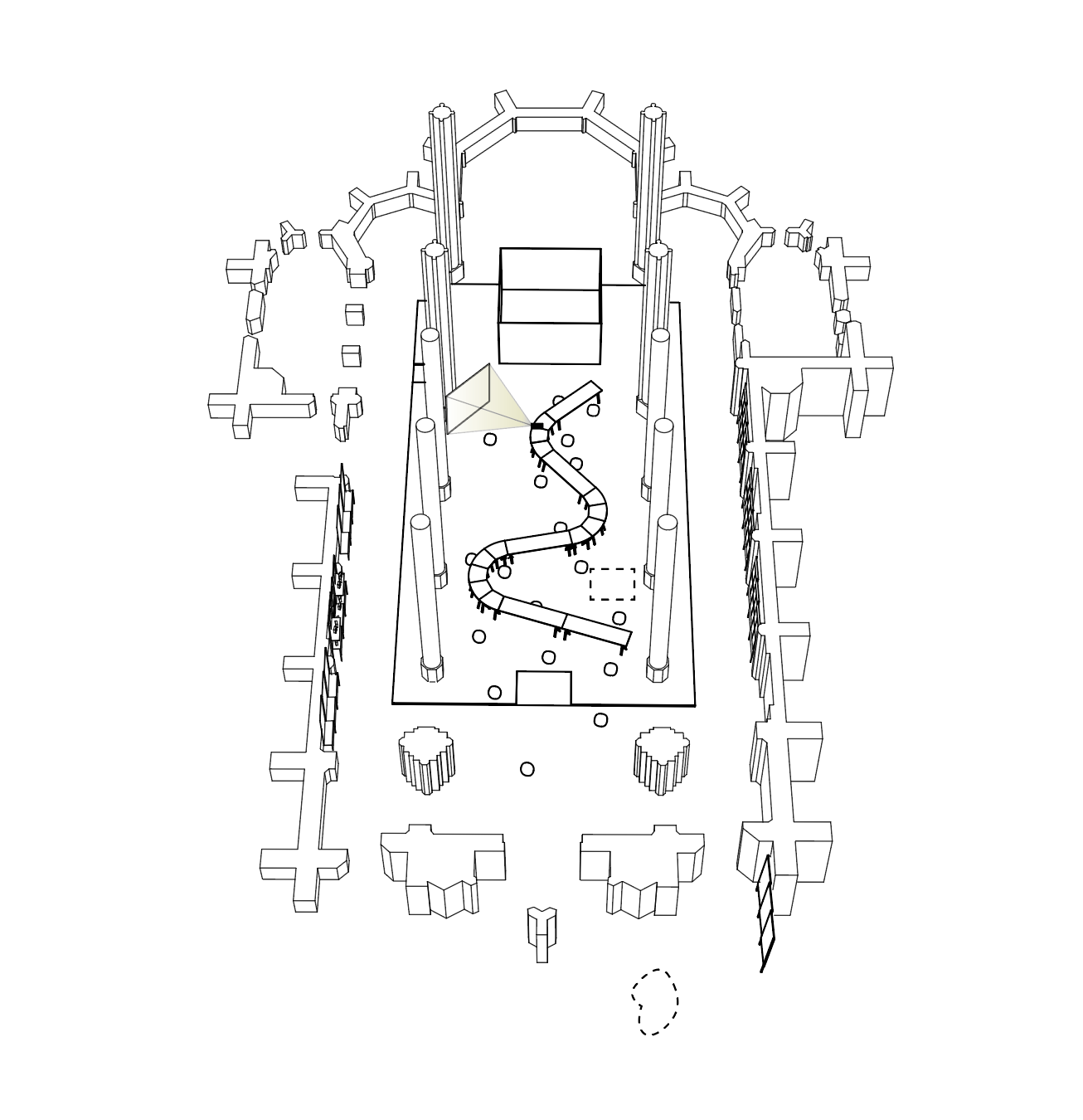

Gestaltung und Umsetzung | Ausstellung | München hat Plan.| München 2025

“München hat Plan” – unter diesem Titel macht die Jahresausstellung 2025 des Referats für Stadtplanung und Bauordnung die Zukunft der Stadt greifbar. Wie soll München in 20 Jahren aussehen? Der neue Stadtentwicklungsplan gibt Antworten auf die wichtigsten Zukunftsfragen: von der Vernetzung von Grünflächen über zukunftsfähige Mobilität bis hin zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Die Rathausgalerie wird zum atmosphärischen Cineroleum, zum Kino und zur Leinwand für die Zukunft unserer Stadt. Die Ausstellung macht den Stadtentwicklungsplan anhand konkreter Zukunftsorte erlebbar und wird zur inspirierenden Brücke zwischen Vision und Realität, zwischen Stadtgesellschaft und Verwaltung. Besucher*innen tauchen ein in eine multimediale Erfahrungswelt, die städtebauliche Planung greifbar und verständlich macht.

Projekt Information

Art

Ausstellungsarchitektur

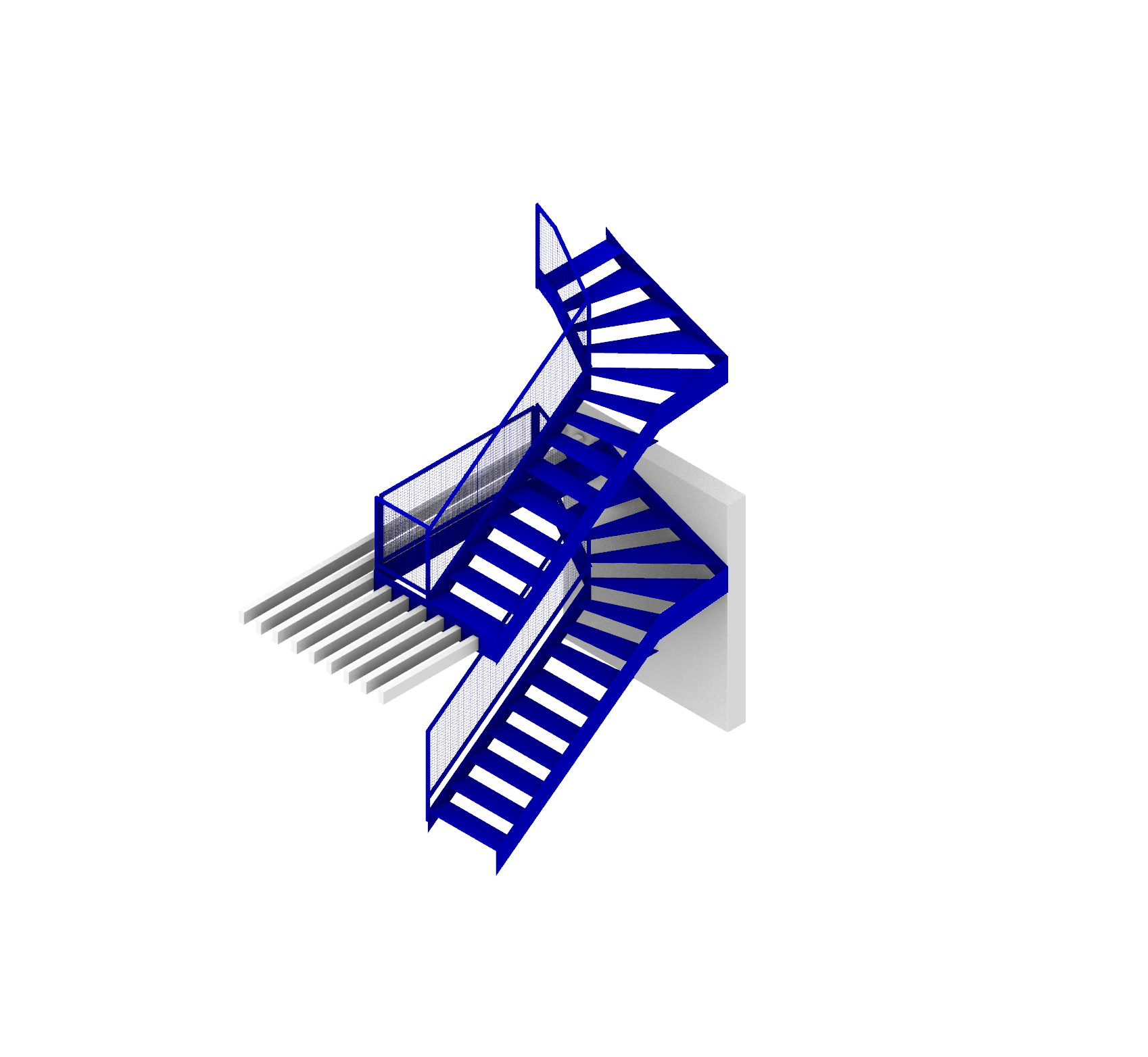

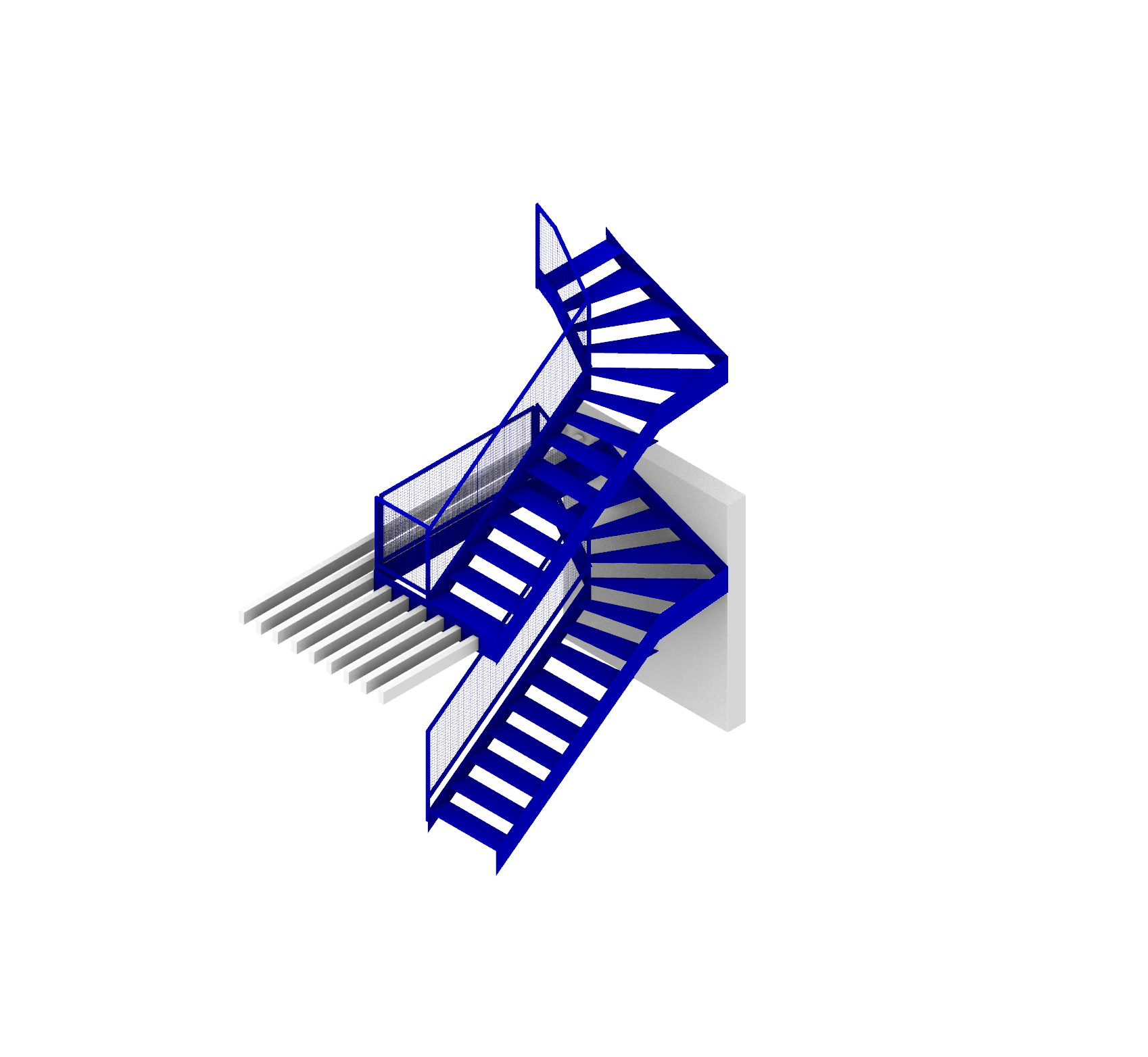

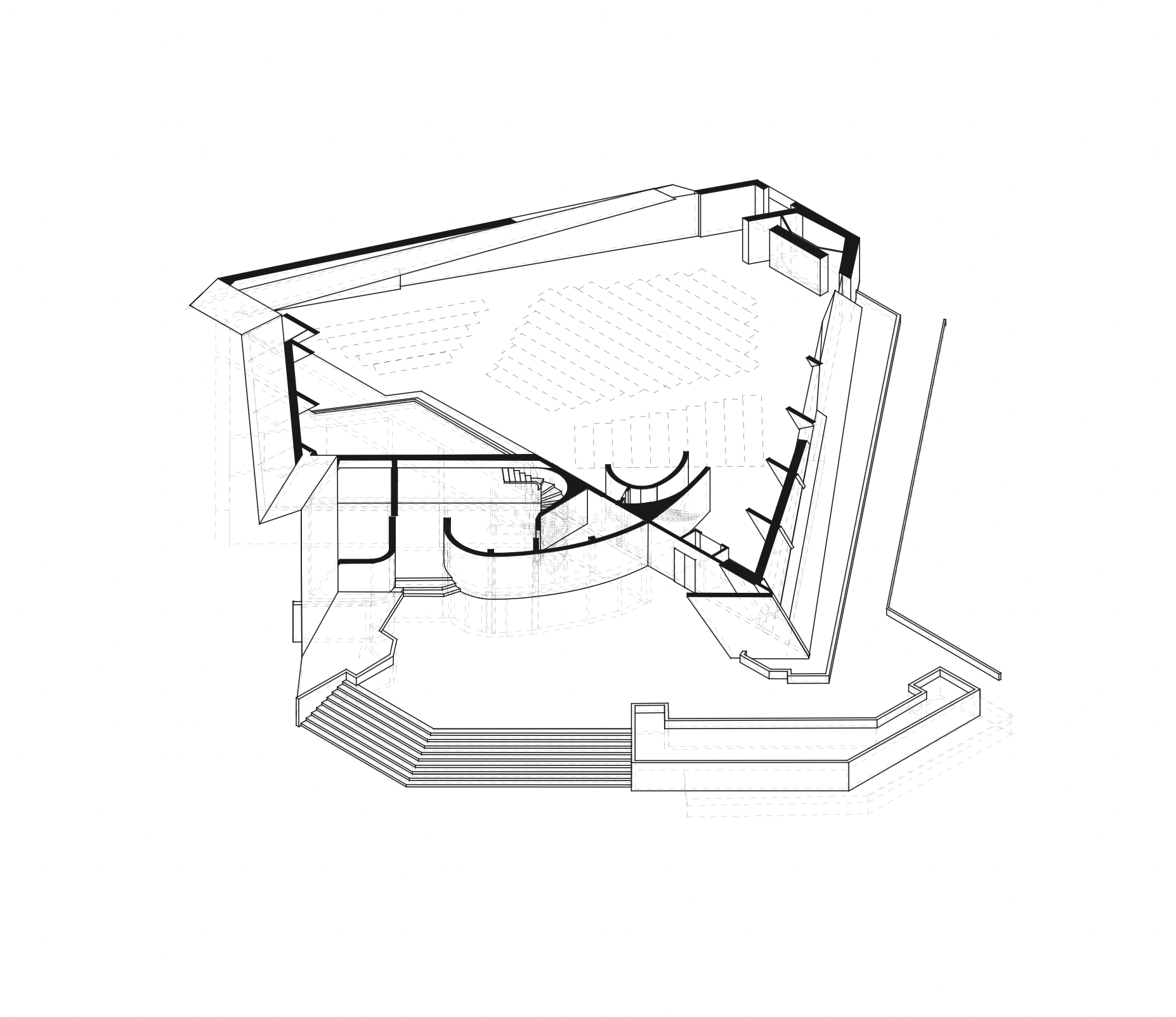

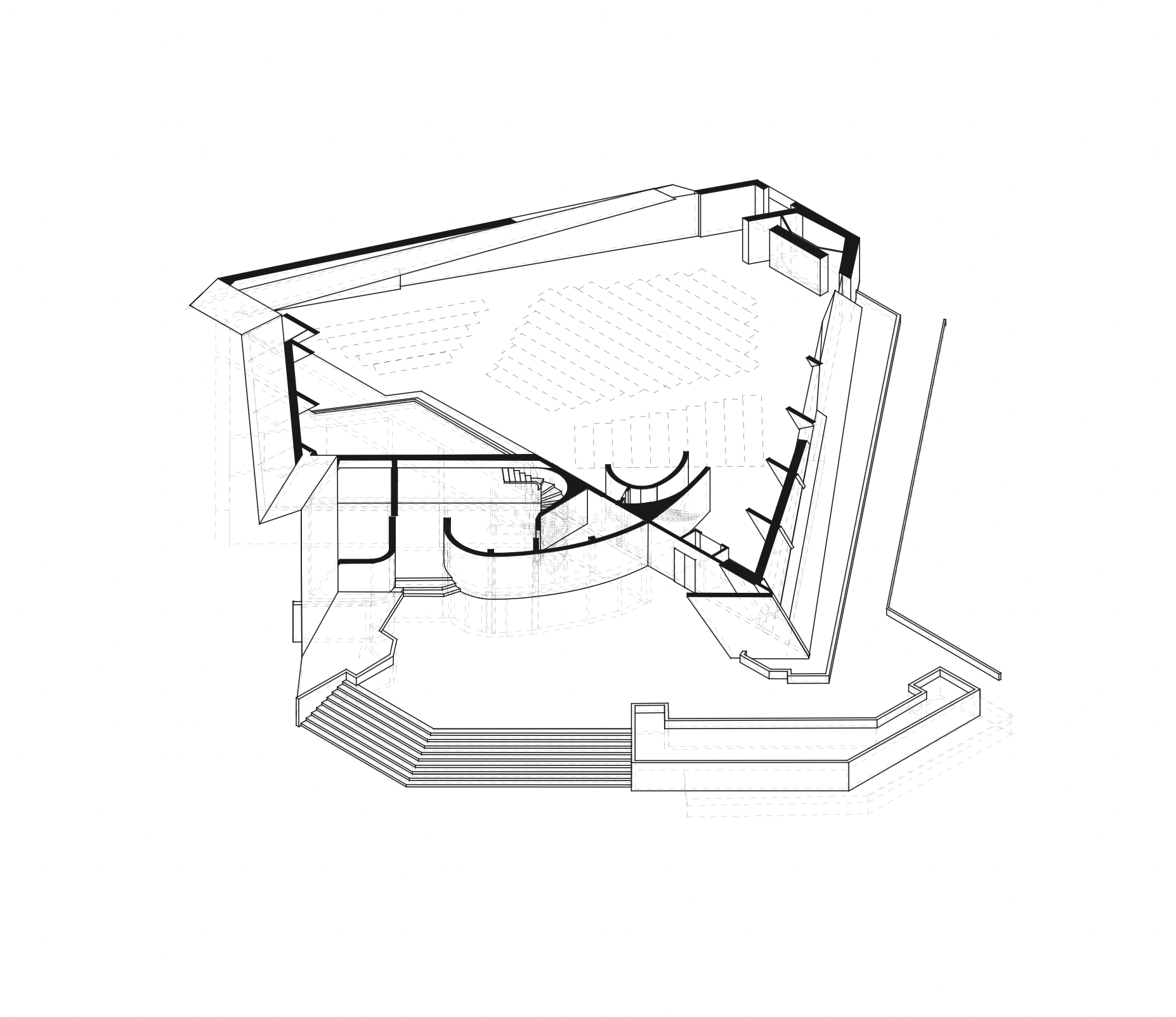

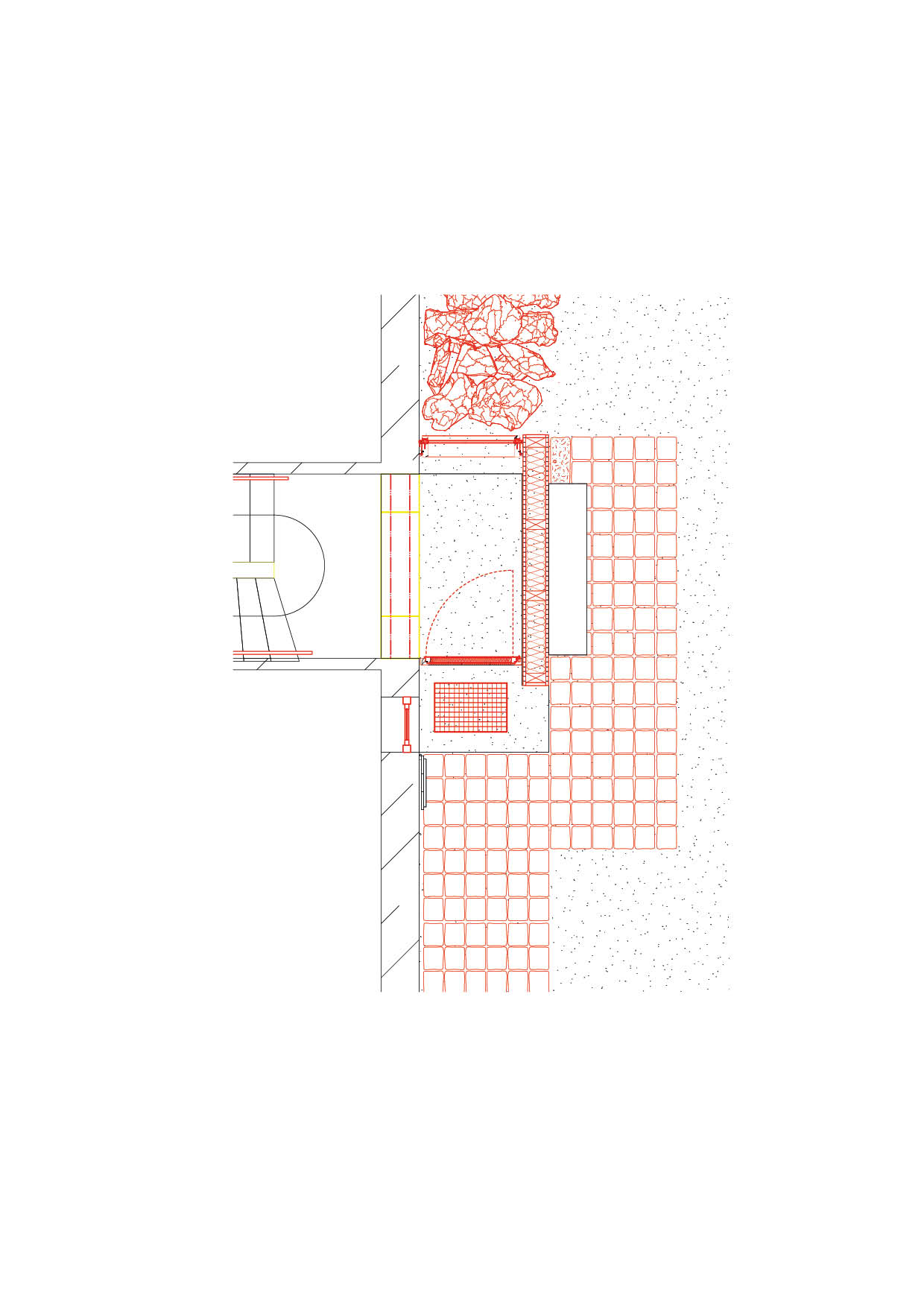

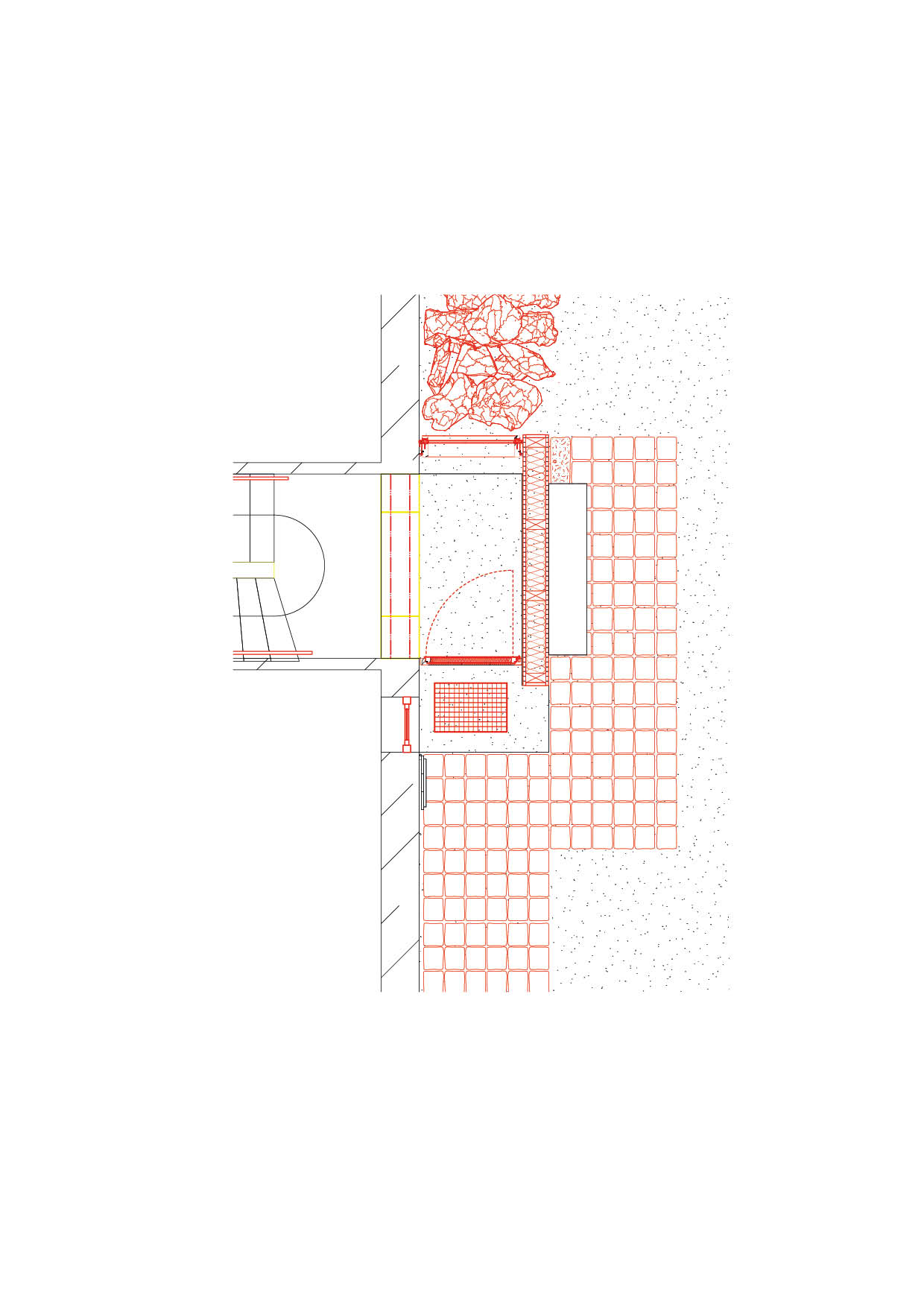

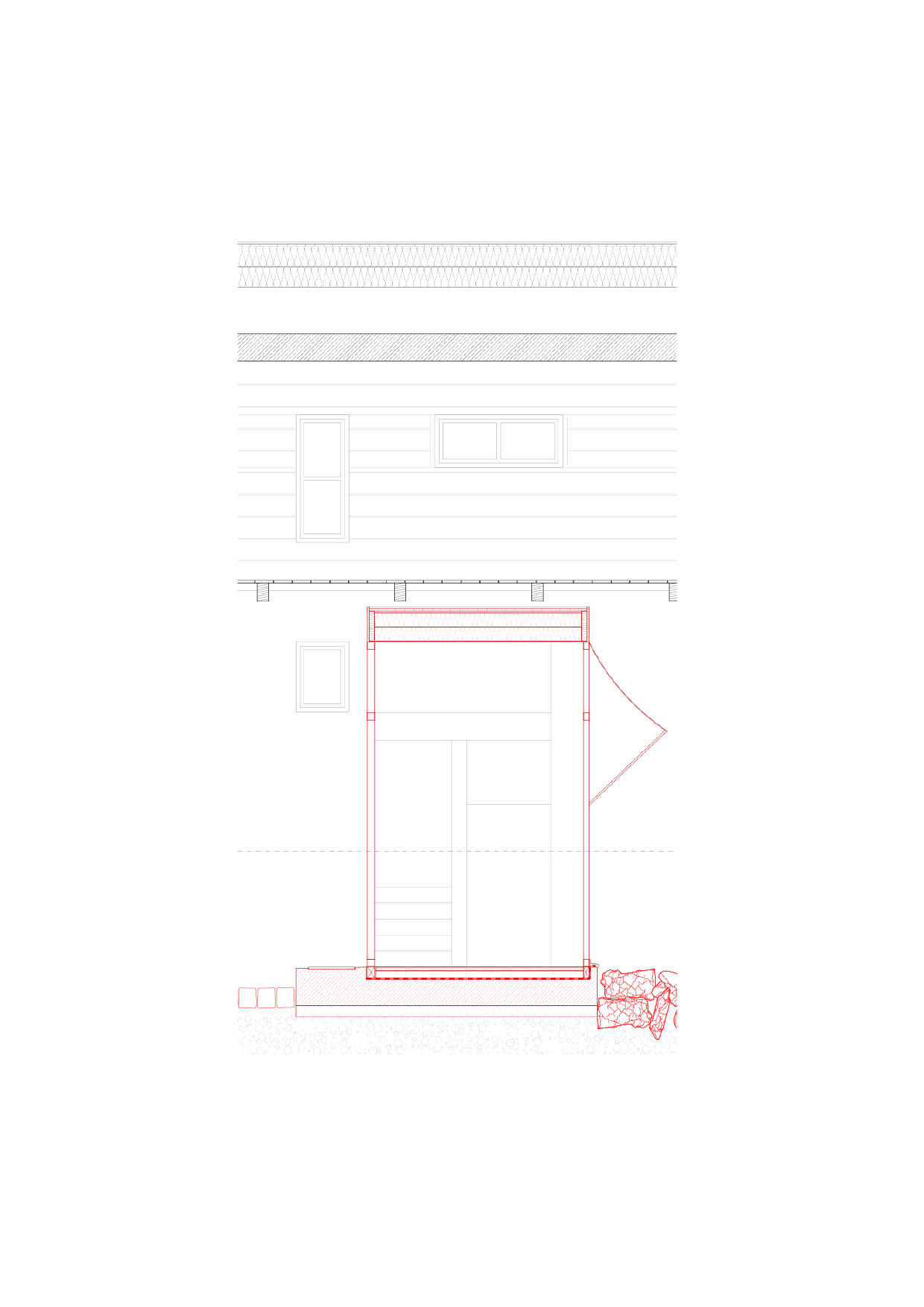

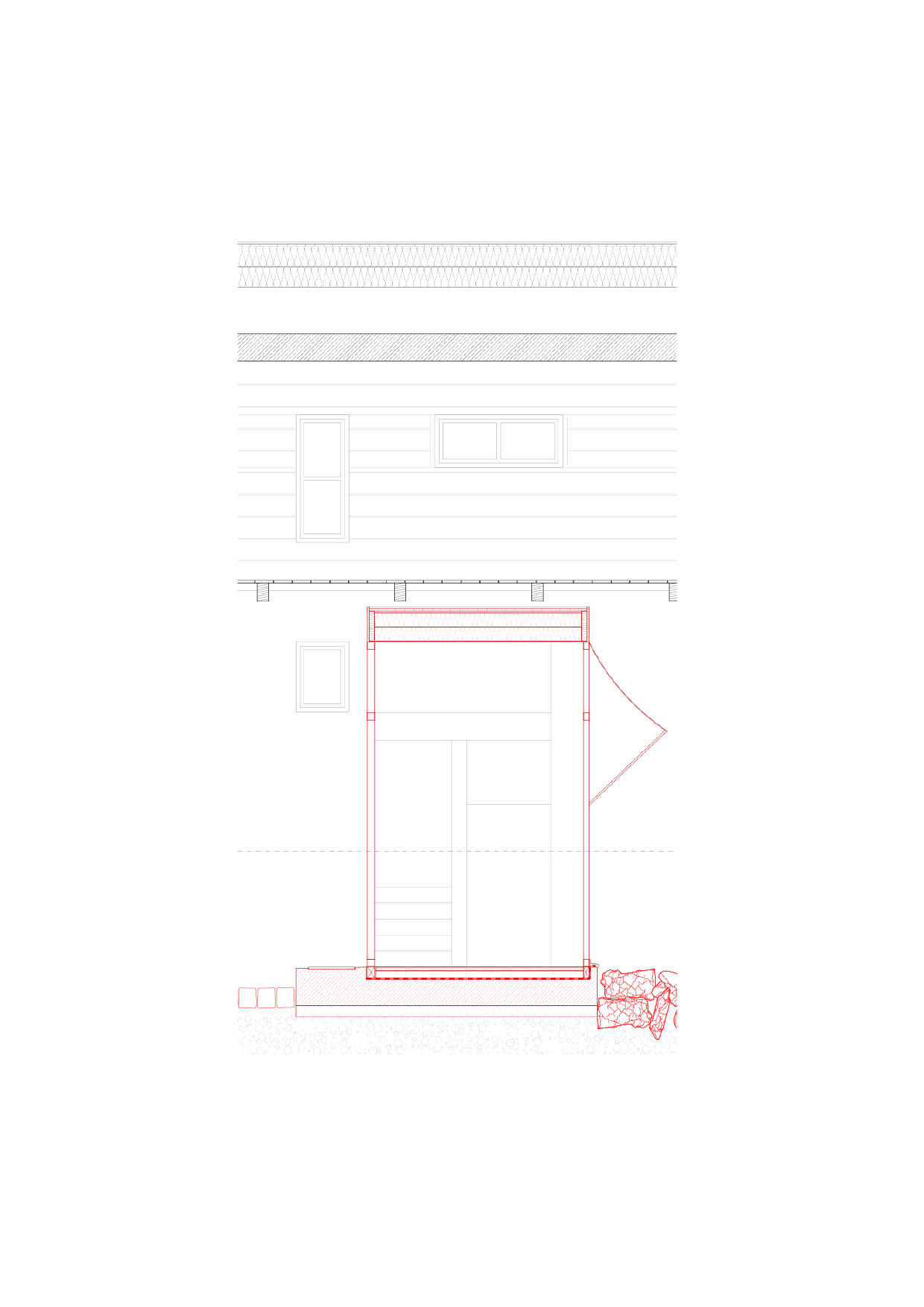

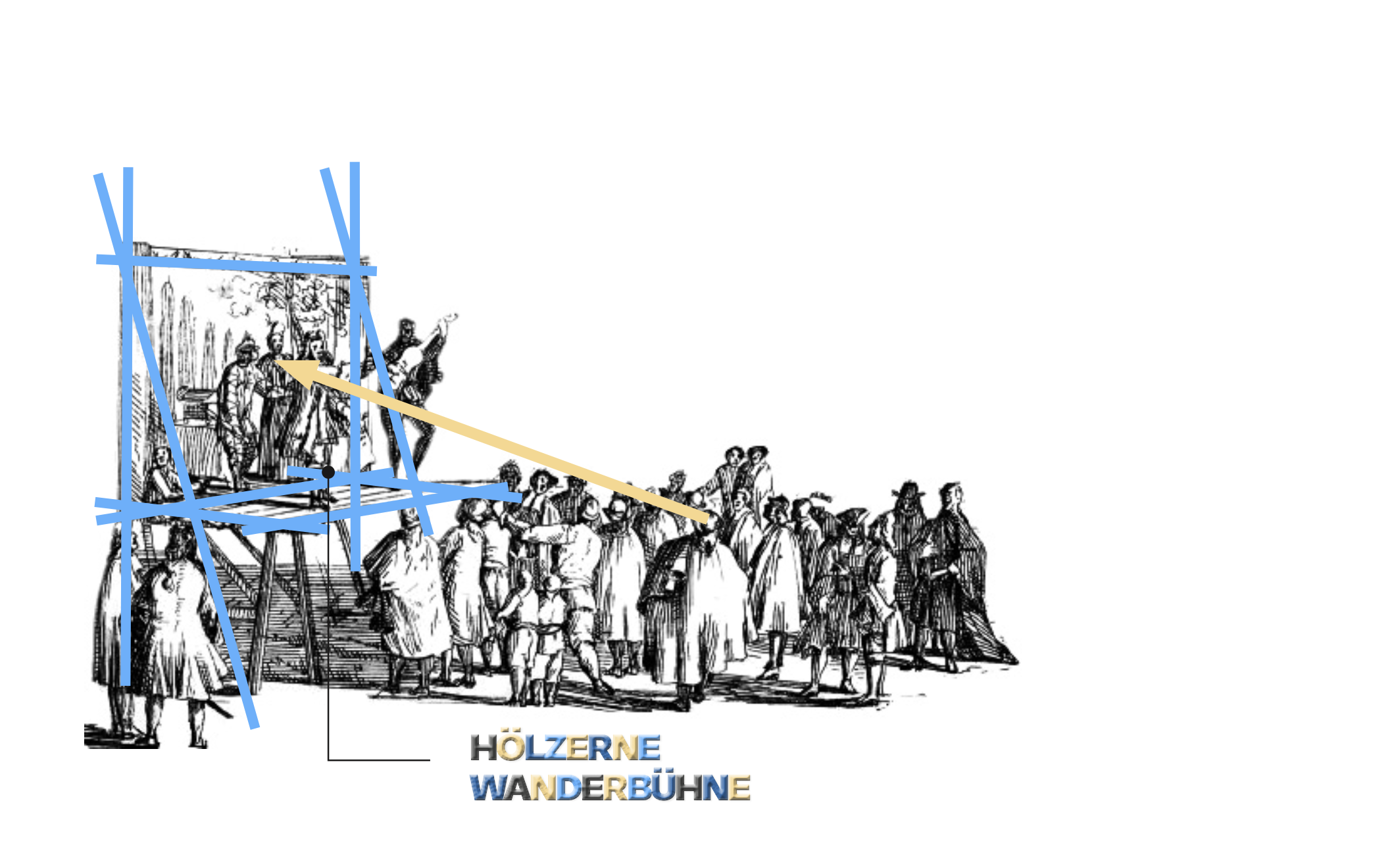

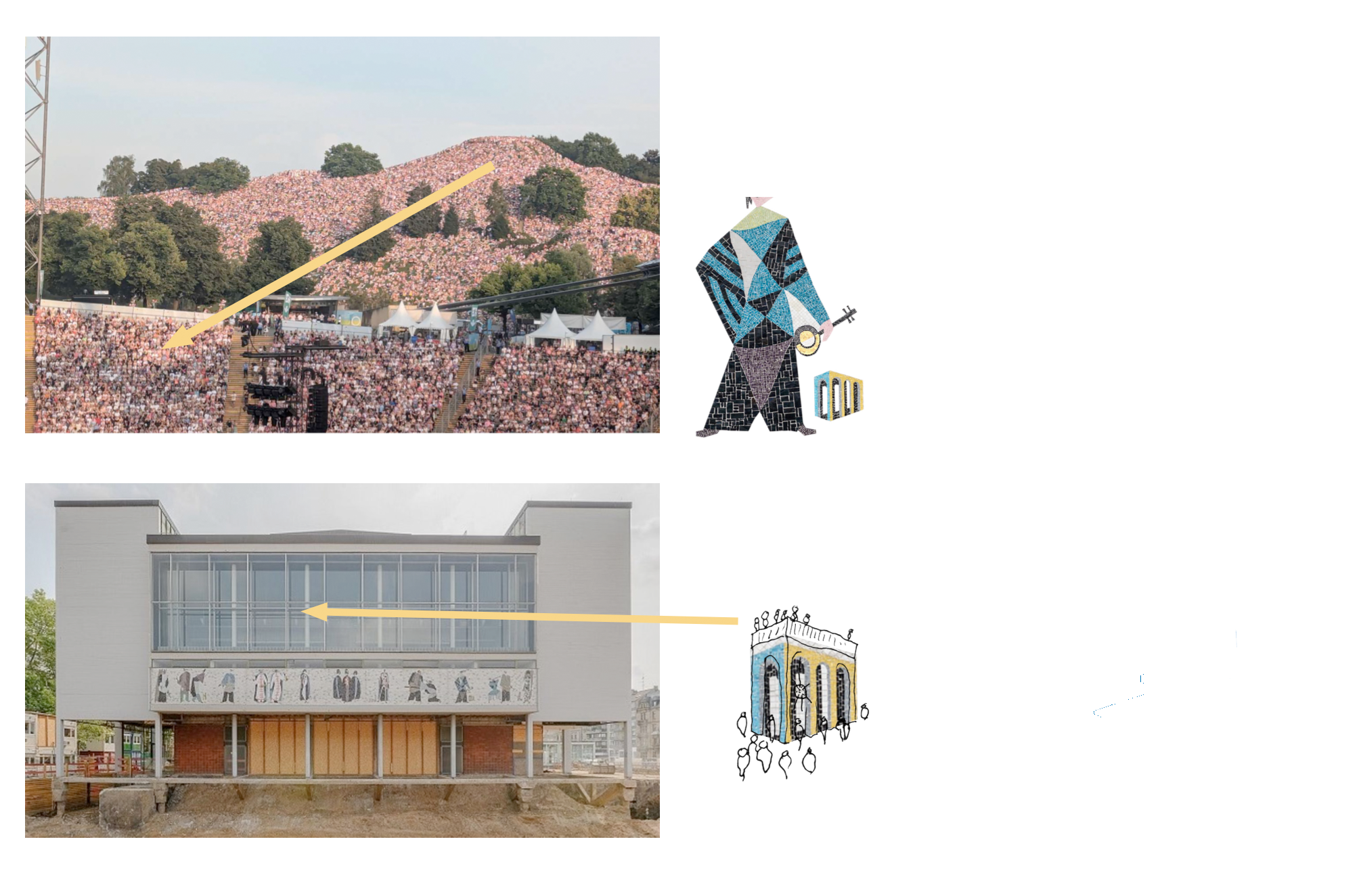

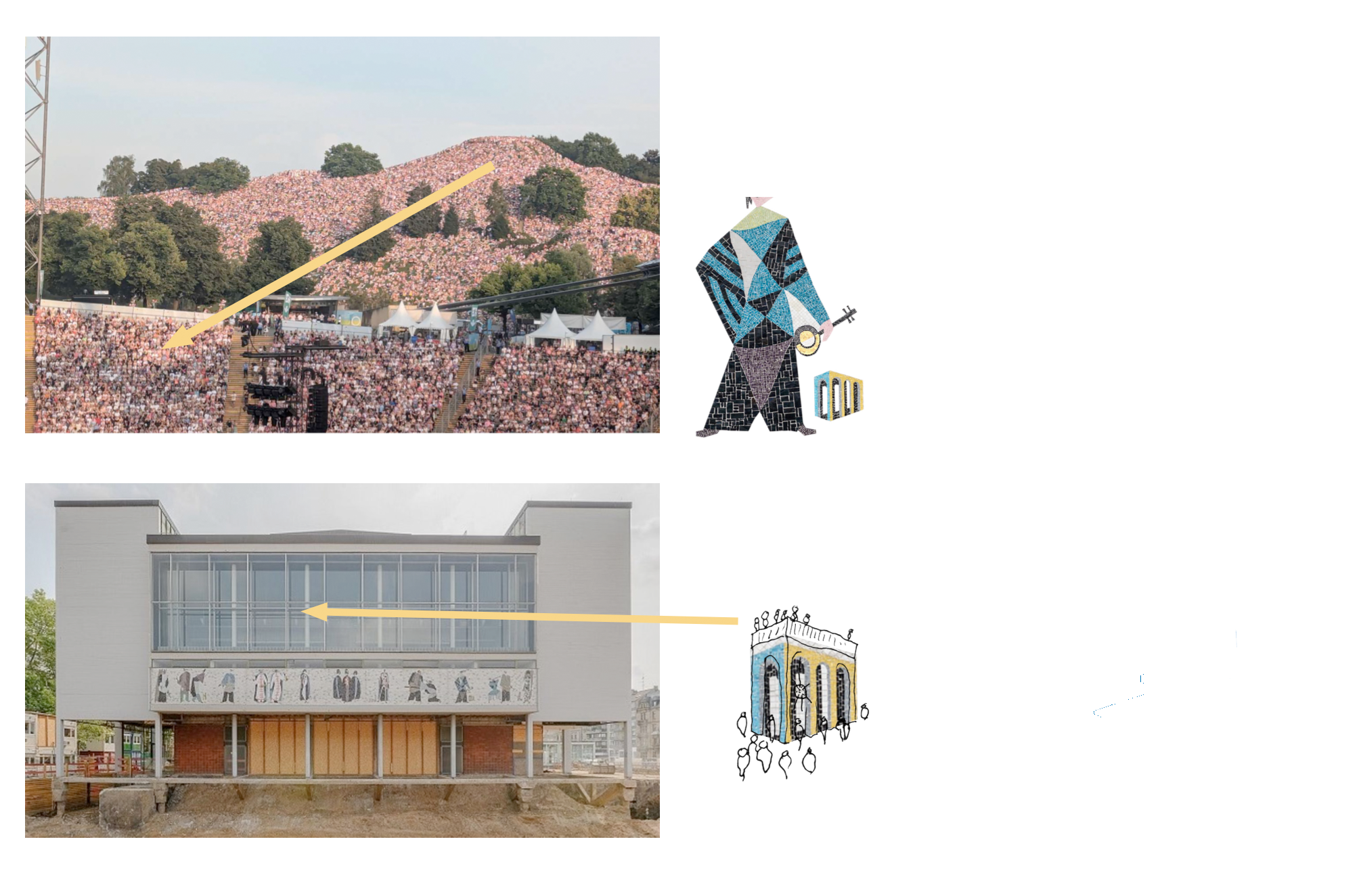

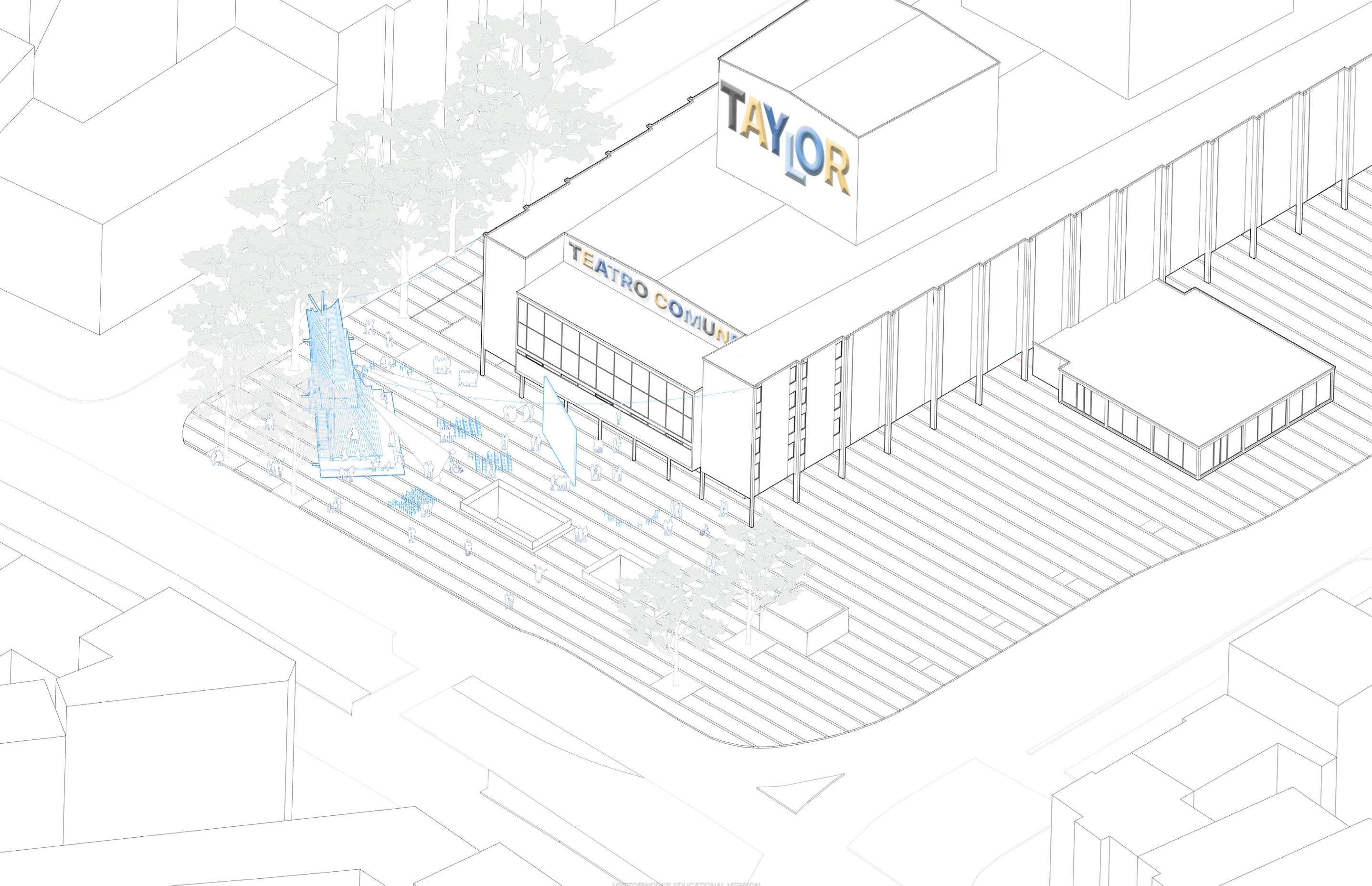

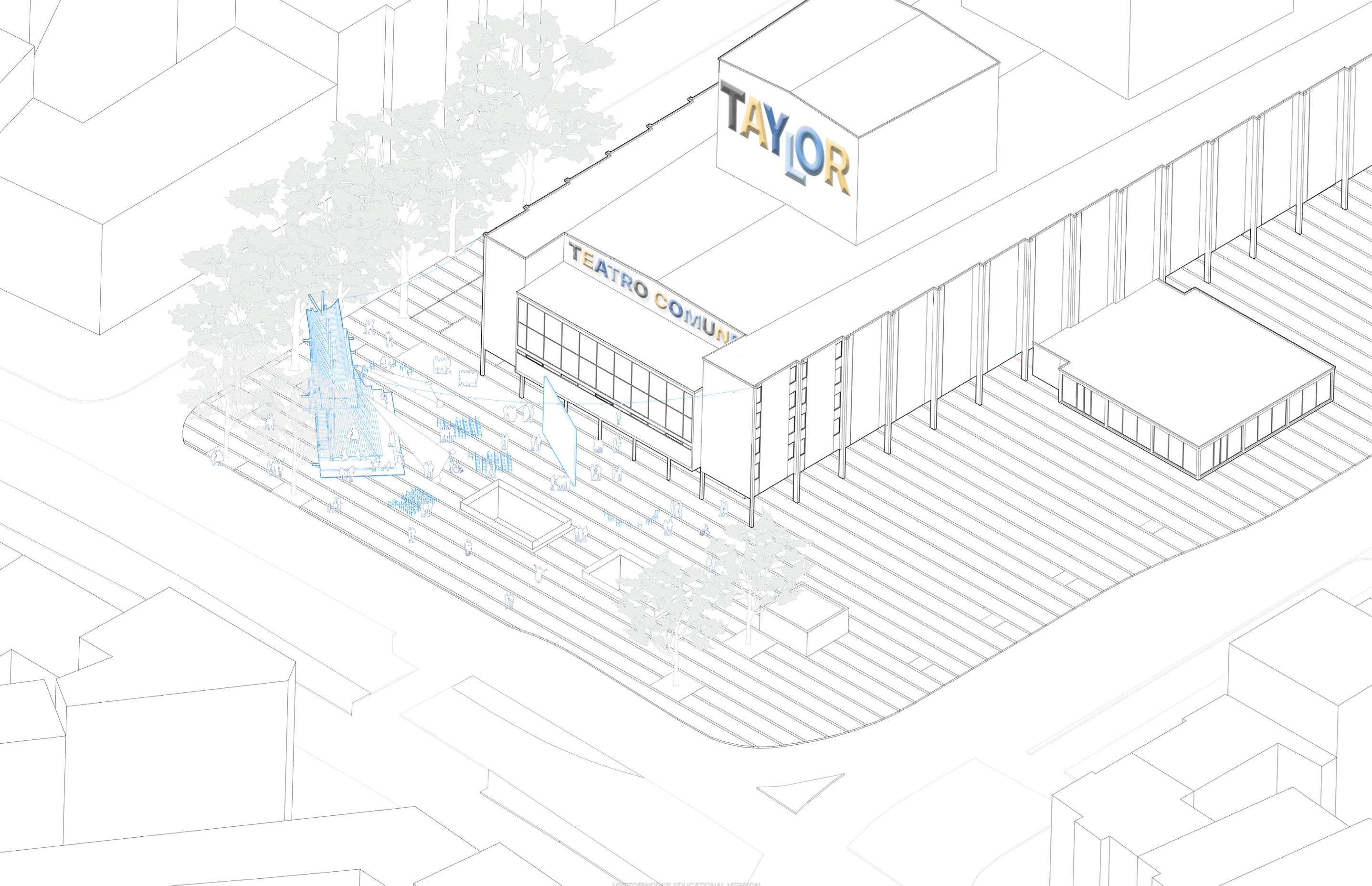

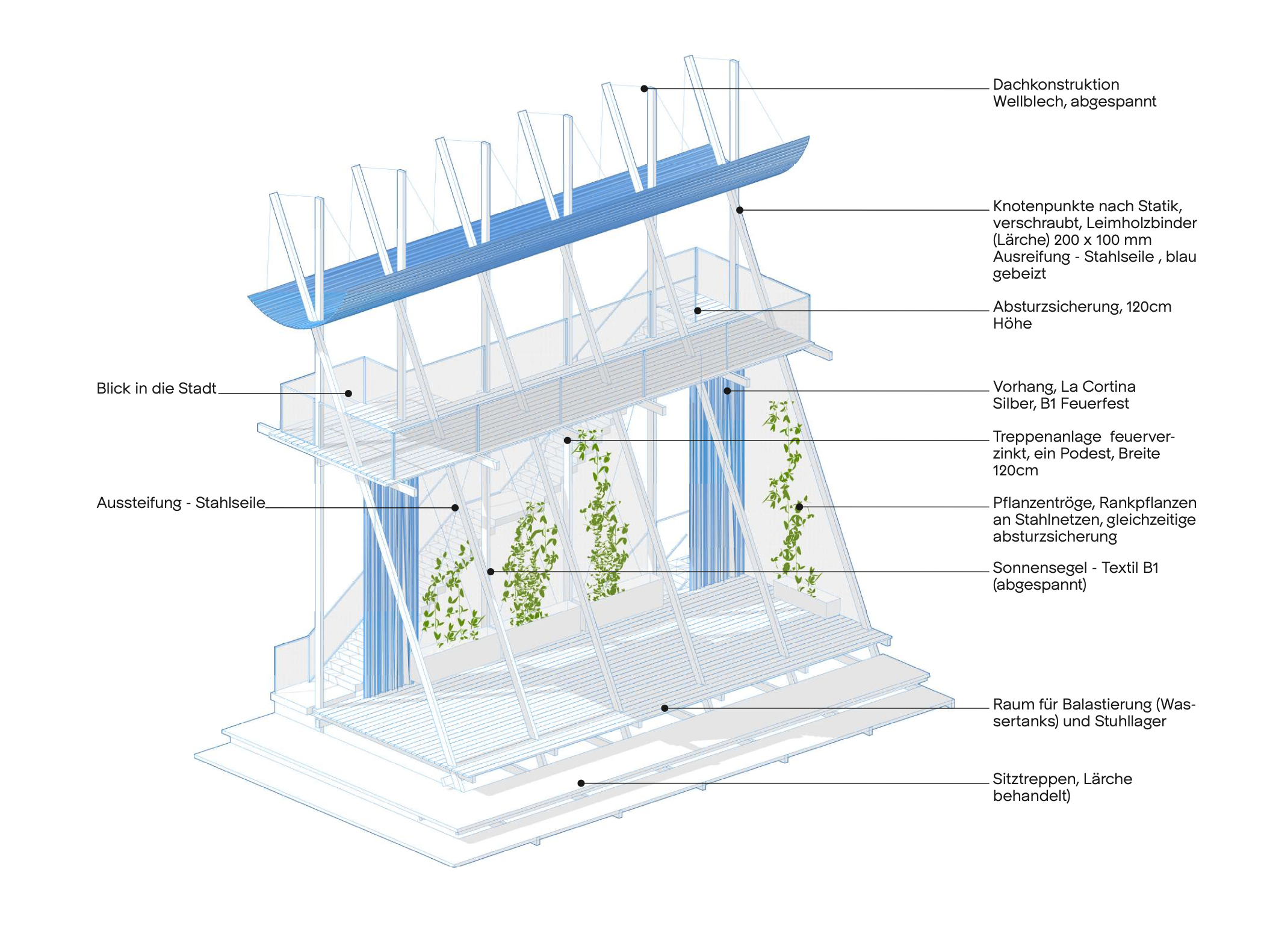

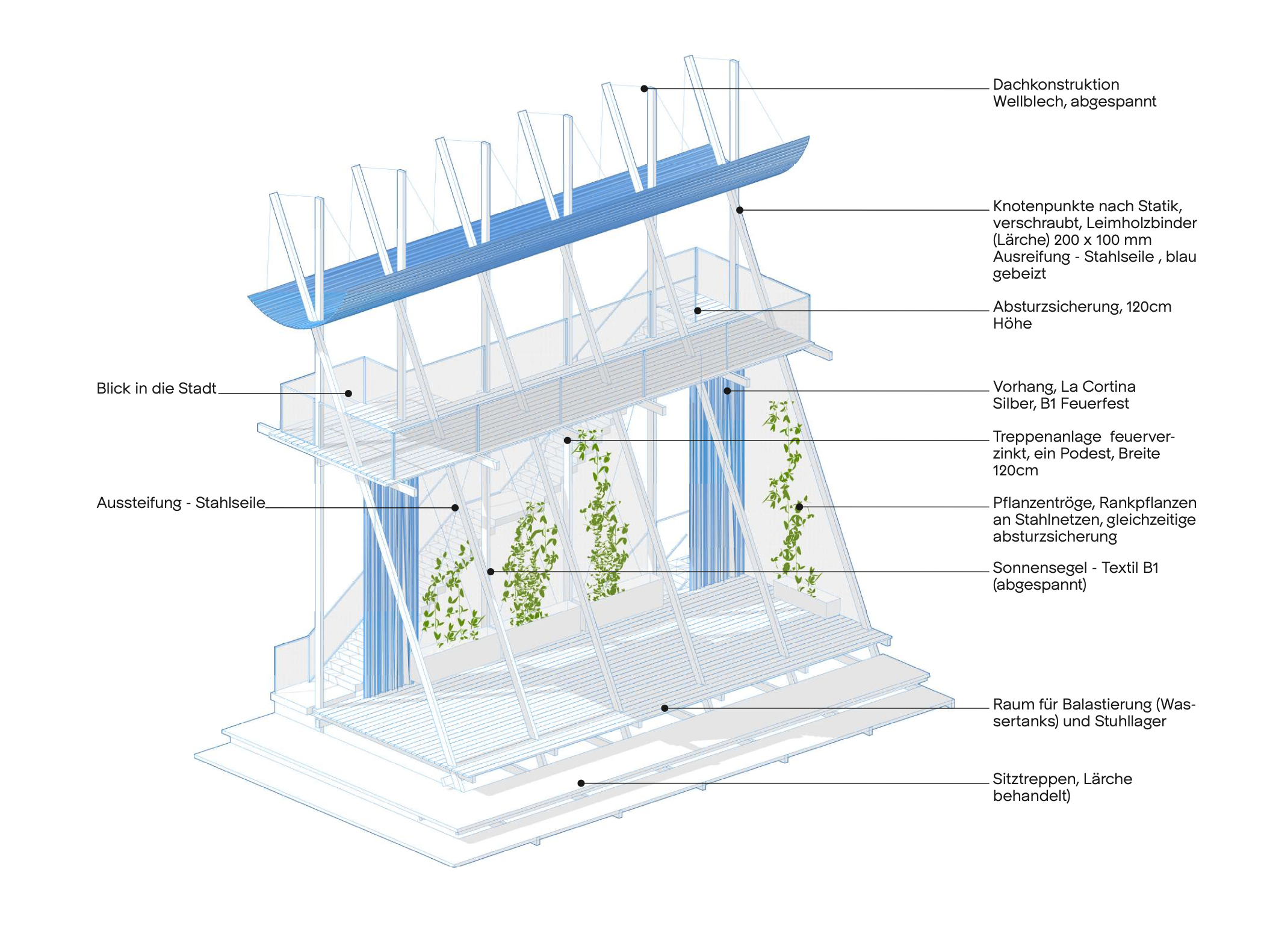

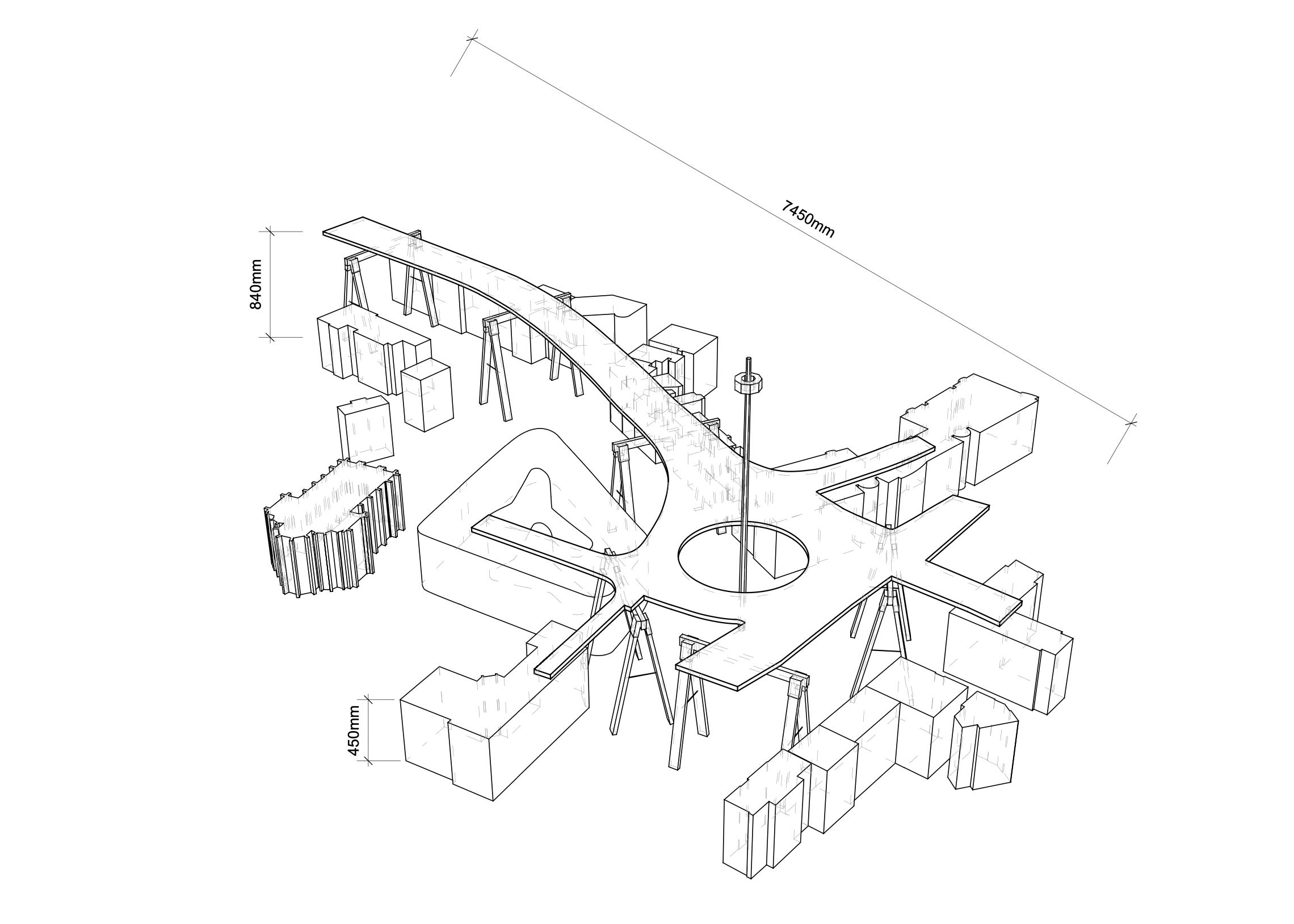

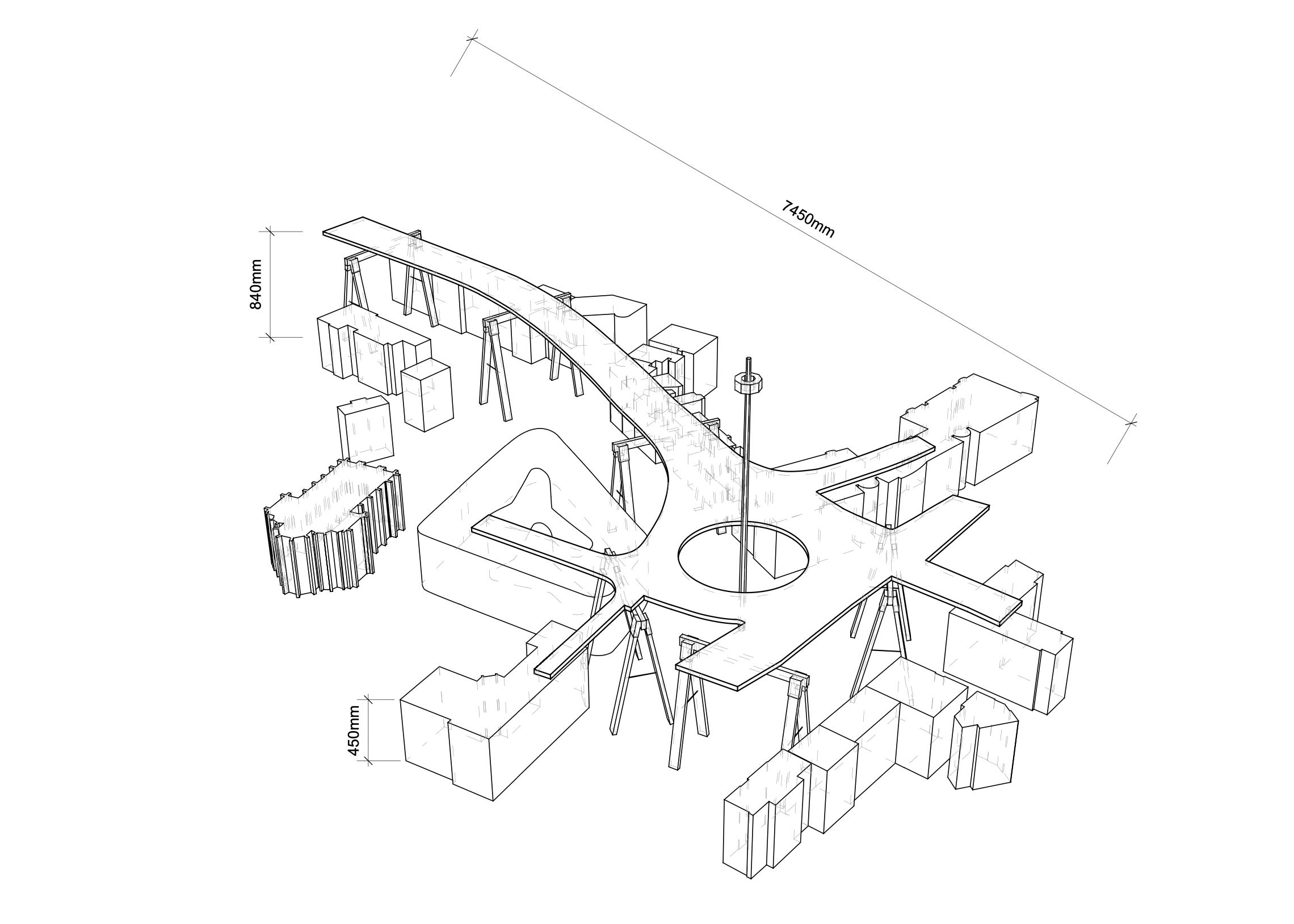

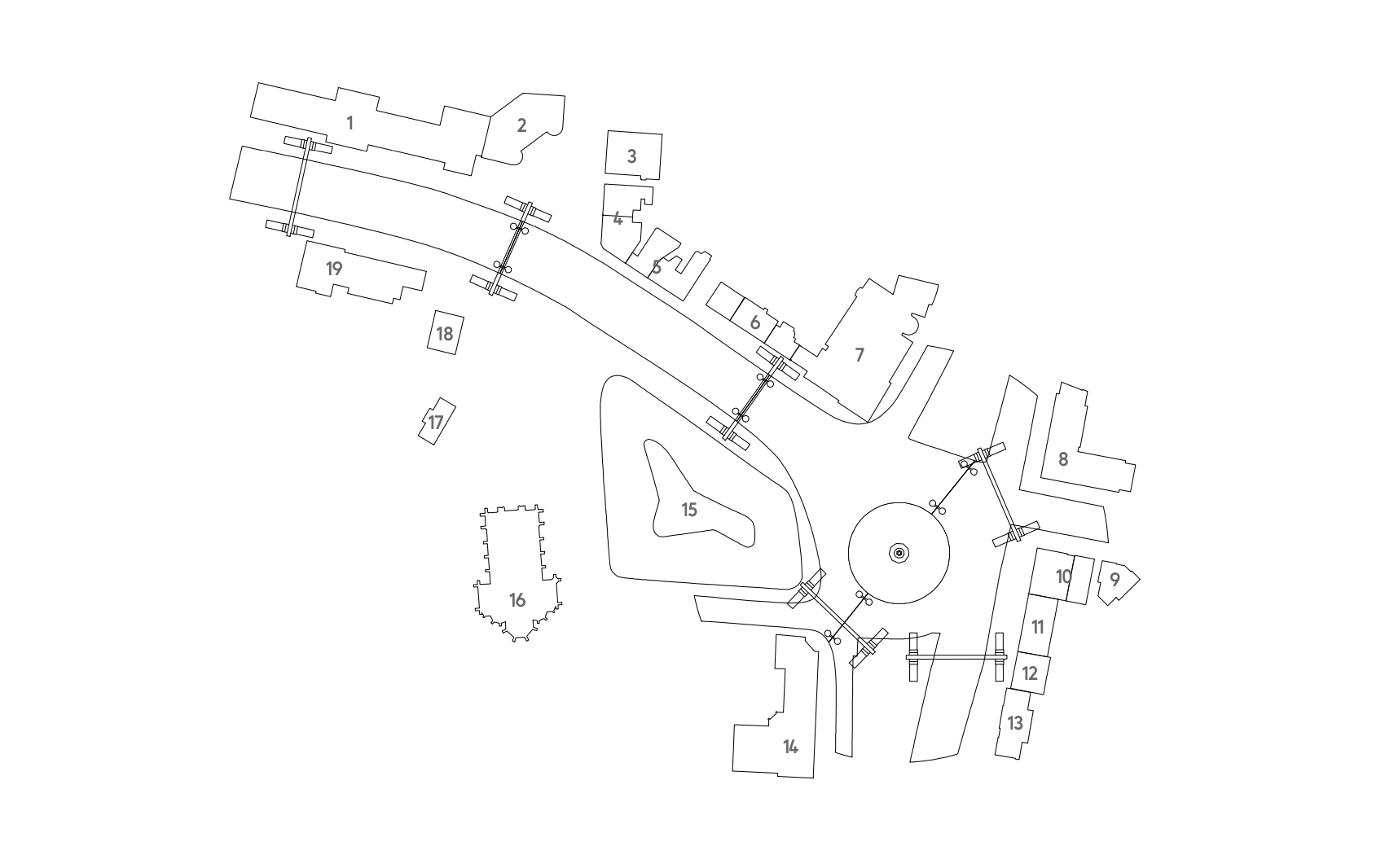

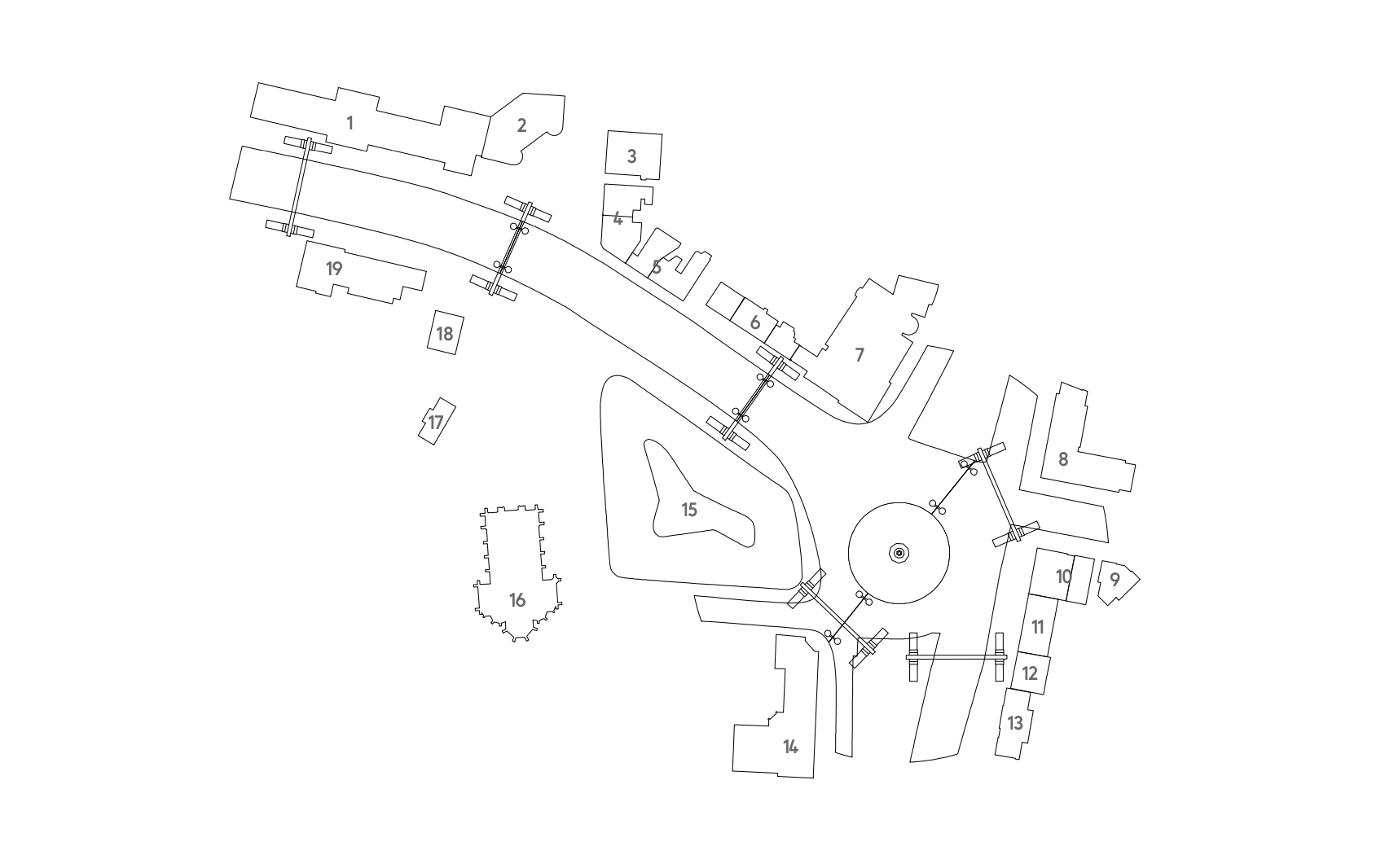

Kunst am Bau Wettbewerbsbeitrag | TAYLOR – teatro comune | Mannheim 2024

TAYLOR. Das ist für uns der Moment, wenn ungezählt viele Menschen einer Aufführung beiwohnen, ohne ein Ticket zu haben, wenn sich der Zuschauerraum in die Stadt aus- weitet – und das Theater auf einmal für alle da ist: teatro comune. Der Begriff »teatro comune« verweist auf die Co- media d’ell arte, die keine besondere Bühne für ihre Aufführungen brauchte. Sie spielte überall: auf freien Plätzen, leeren Straße, in einfachen Räumen – und die Leu- ten versammelten sich für einen kurzen Moment. Heute ließe sich mit Blick auf das Alltägliche im öffentlichen Raum sagen: »Theater ist nicht nur, wenn abends auf der Bühne ein Stück gespielt wird, Theater ist immer« (Mely Kiyak).

TAYLOR transformiert den Goetheplatz in einen Piazza della Comune.

Zugleich setzt sich unser Entwurf in unmittelbare Relation zur Theaterarchitektur. Mit der Generalsanierung öffnet sich erstmals wieder das obere Schauspielfoyer an der Stirn- seite des Gebäudes als »Fenster zur Stadt«. Unsere performative Installation versteht sich als Antwort auf diesen Blick: auf Augenhöhe mit dem Theater blickt die Stadt zurück. TAYLOR öffnet den Platz, spannt den städtischen Zwischenraum zu einem Foyer Publico auf und lässt die Stadt ins Theater hineinschauen. Auf diese Weise stärken wir die konzeptionelle Durchlässigkeit des Theaters und lassen mit Schiller probehalber »die Schranken des Unterschieds einstürzen«. TAYLOR selbst lädt ein für verschiedene Begegnungen und Aufenthaltsmöglichkeiten, zeigt sich durchlässig für den Lärm und die Luft der Stadt und wendet sich mit ihrer Rückseite den großen alten Bäumen zu. Taylor ist so zugleich eine Einladung in die Baumwipfel aufzusteigen, sich von ihrer Kühle umfassen zu lassen und einen neuen Blick auf die Stadt zu entdecken.

Unser Entwurf lässt sich von seinem Kontext und dem Mosaikfries von Hans Leistikow inspirieren – auf dem eingerahmt von einem silbernen Vorhang Figuren der Comedia d’ell arte zu sehen sind. Die Installation erinnert in ihrer Struktur an die einfachen hölzernen Wanderbühnen der Comedia d’ell arte, die eine simple bühnenhafte Infra- struktur und Kapazitäten bereitstellen und zu immer neuen Aneignungen einladen. TAYLOR aktiviert den Goetheplatz als vielfältig nutzbaren Raum, lädt mit ihren einfachen, stufenförmigen Sitzgelegenheiten zur informellen Nutzung ein und bildet eine Kulisse für das Theater des täglichen Lebens – auf einer sich neu aufspannenden Piazza della Comune. Zugleich eröffnet TAYLOR dem Theater unter- schiedliche Handlungsmöglichkeiten, so wäre etwa an die Möglichkeit zu denken, Aufführungen, Konzerte oder klei- nere Ausschnitte via Sound und/oder mobiler Leinwand von drinnen nach draußen zu übertragen, an eine Inszeni- erung oder an ein Konzert im oberen Foyer, die sich von TAYLOR aus beobachten lassen, an Open-Air-Aufführungen auf dem Platz oder aber auch an kleinere (Diskurs-)Formate rund um TAYLOR selbst.

TAYLOR versteht sich als performative Installation, was nicht zuletzt bedeutet, dass die Aktivierung des Platzes und der Installation wesentlicher Bestandteil des Projektes ist. In diesem Sinne soll ein Programm im Sinne eines Reallabors aus künstlerischen Arbeiten, Workshops und Diskussionen unter dem Titel REHEARSING FOR THE NOT- YET verschiedene Zukunftsszenarien der Stadt erproben und gesellschaftlich verhandeln. Perspektivisch könnte es – etwa mit Blick auf Institutionen wie das Theater Basel oder das Centquadre-Paris – darum gehen, zusammen mit dem Theater TAYLOR als neue Sparte ernst zu nehmen und gemeinschaftlich an einer Vision eines klimafreundlichen und hierarchiefreieren Raumes zu arbeiten, in dem sich (Nicht-)Publikum wie Theater selbst vermitteln und begegnen können.

Projekt Information

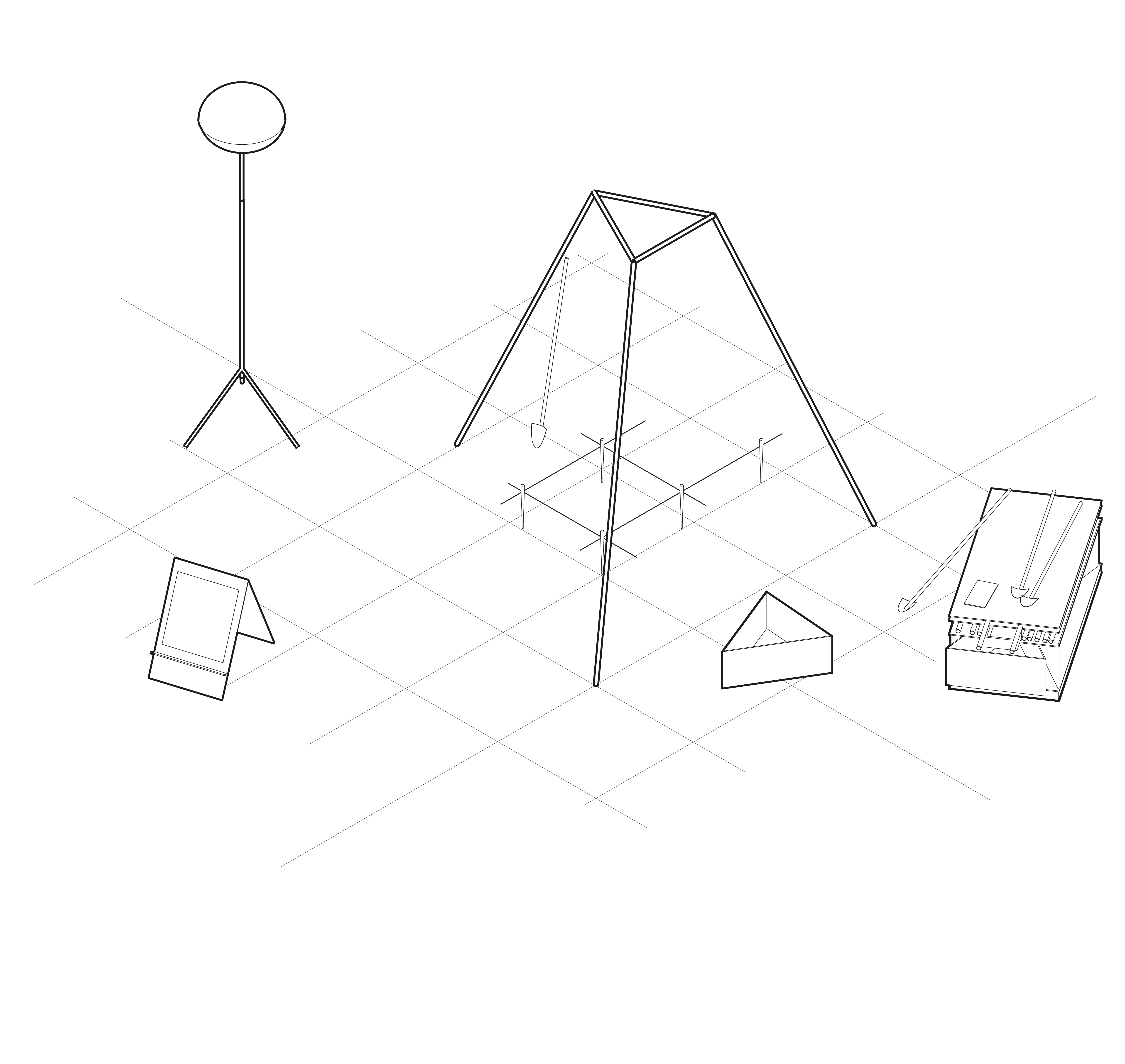

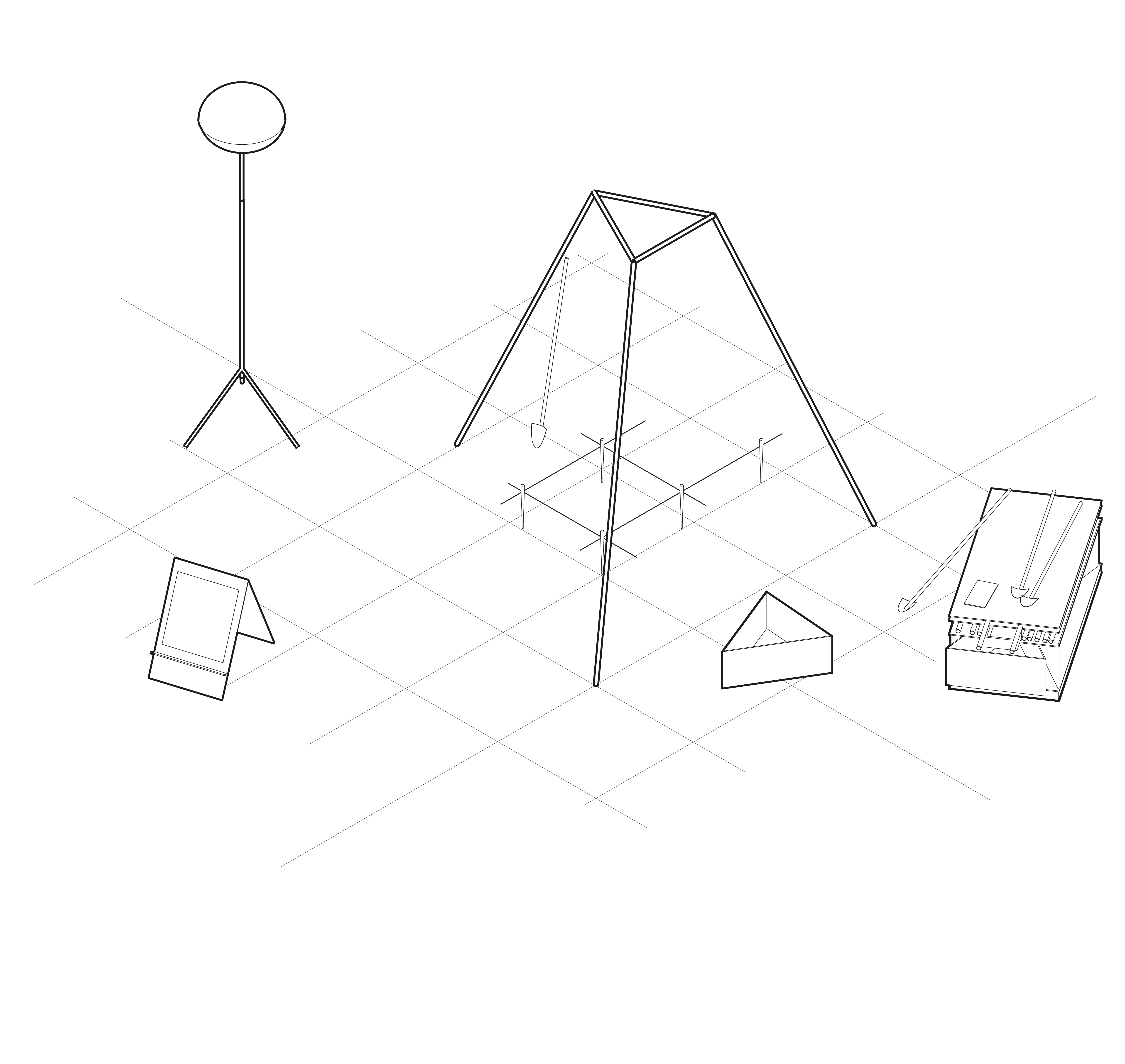

Wettbewerbsgewinn 1. Preis | offener Ideenwettbewerb Perspektive Bureau des arts plastiques des Institut français | 2024

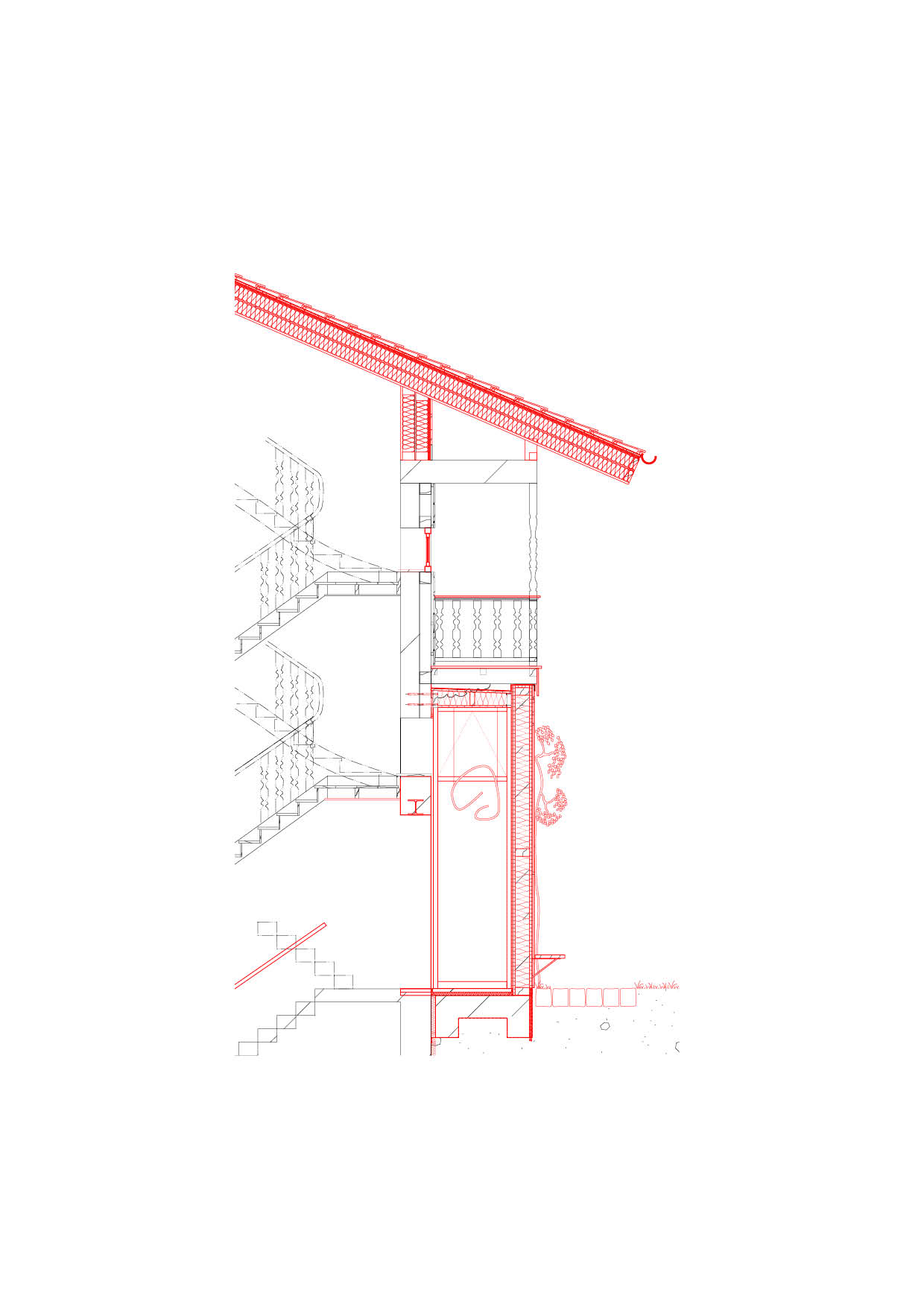

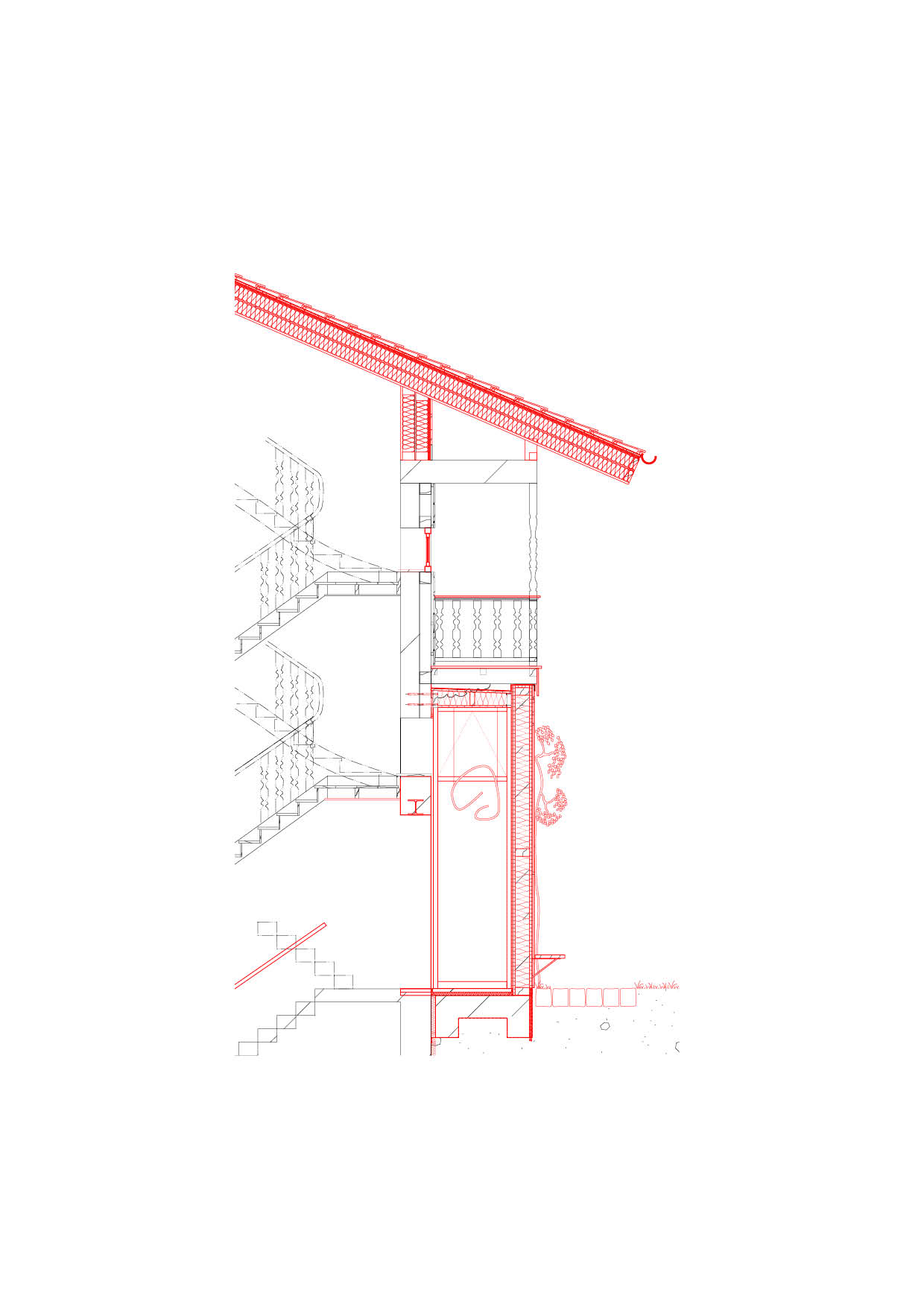

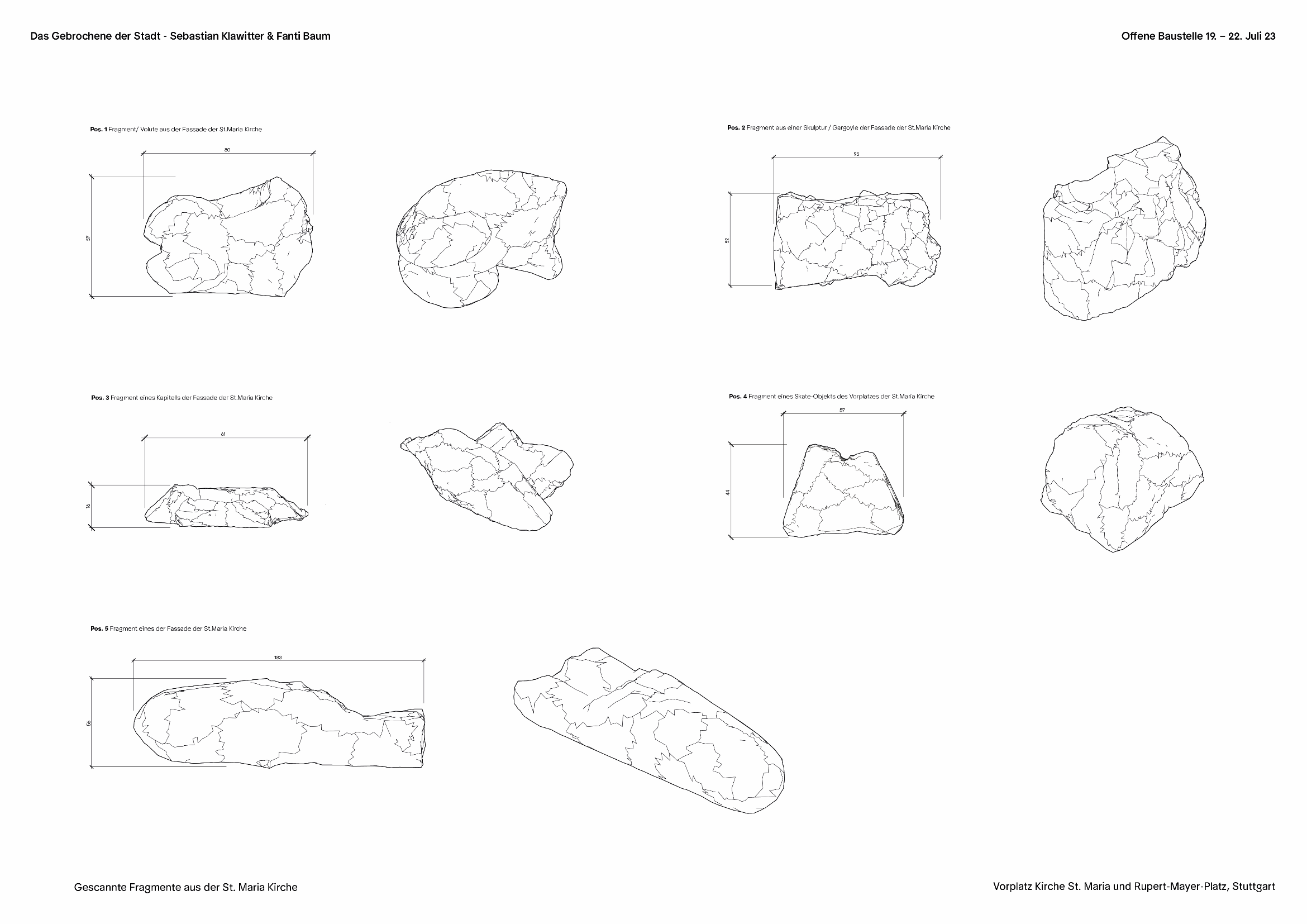

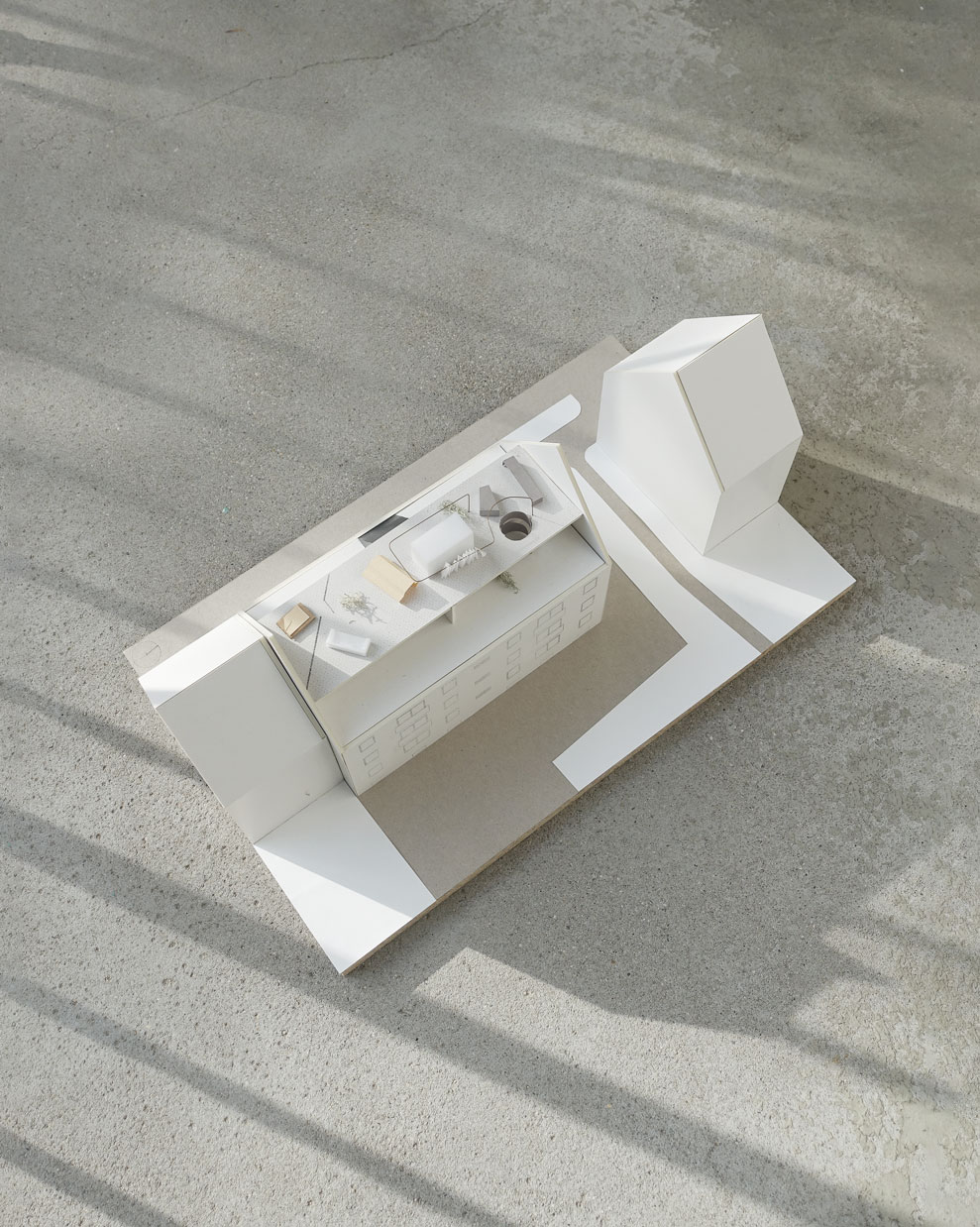

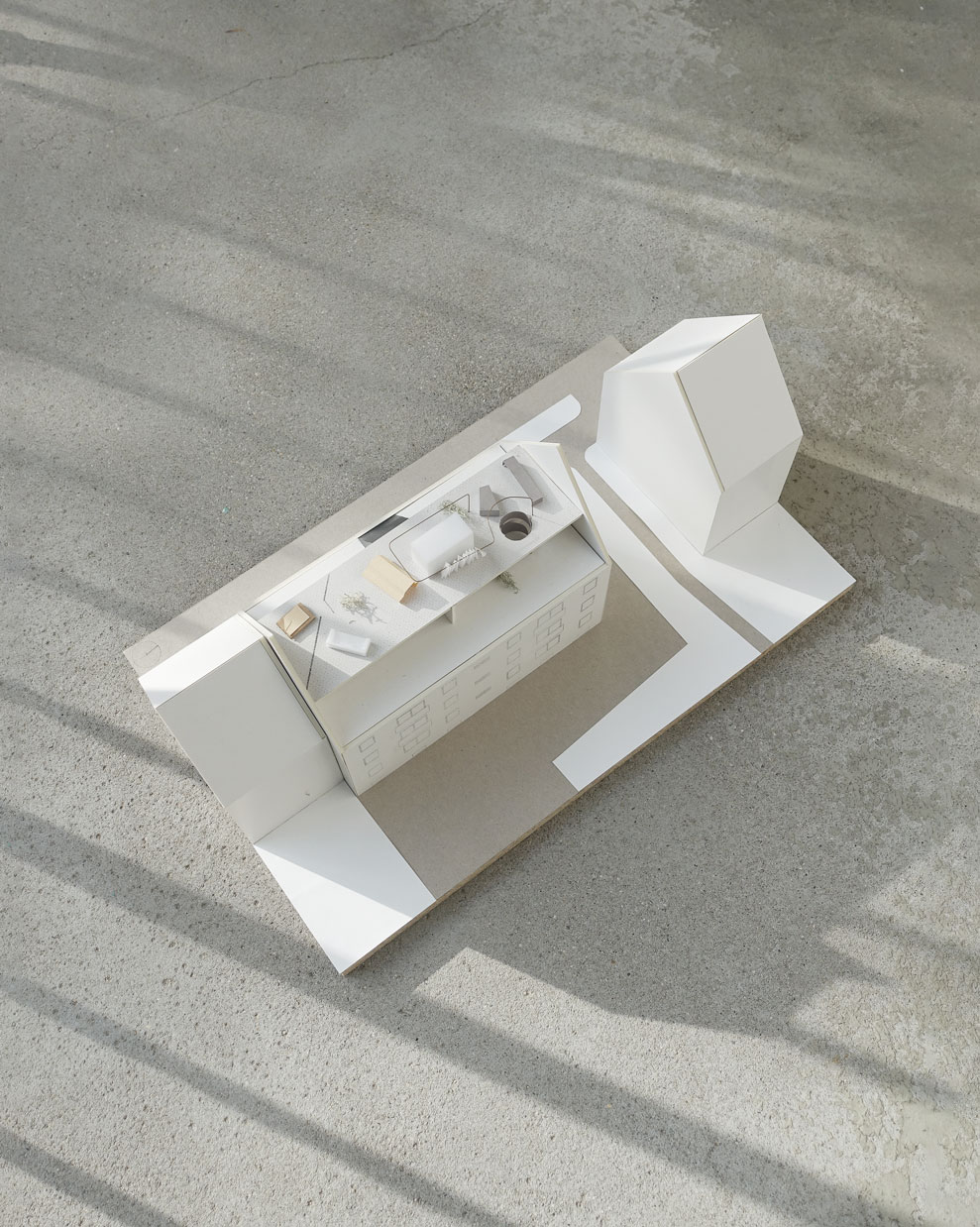

Die Stuttgarter Cuisine Commune gründet sich buchstäblich mit dem, was vom Himmel fällt, – in mehrfacher Hinsicht:

Erstens ist da Harry‘s Bude, eine temporäre Foodsharing-Station, die Menschen mit Lebensmittel versorgt. Dieses Versorgungssystem zu organisieren, ist harte Arbeit, die von Vielen gestemmt wird. Doch für einen kurzen Moment möchten wir sagen: Harry und seine Leute versorgen die Menschen mit Lebensmitteln, die vom Himmel fallen.

Zweitens ist da das poröse Gestein, das als Bruchstück von dem Gebäude gebrochen und in die Tiefe gestürzt ist, vor dem sich Harrys prekäre Architektur errichtet hat: die Kirche St. Maria. All diese Steine haben sich der Schwerkraft ergeben und ihren Zusammenhalt verloren, sind gebrochen, zerbrochen, gefallen, gestürzt –

Drittens sind da die einzigartigen Dachziegel, die beinahe nirgends sonst mehr als von Susanne Rall im Stuttgarter Süden von Hand gefertigt und gebrannt werden – und in der französischen Sprache den gleichen Namen tragen wie ein Laib Käse: La Brique.

Das ist Ausgangspunkt unserer Idee der Stuttgarter Cuisine Commune; diese drei Entwurfskomponenten: La Caillou + Le Ciel + La Brique.

Das Wichtigste: für Harry’s Bude eine Architektur zu entwerfen, die sich so in diesen Ort einschreibt, in die Mauern eingräbt, sich mit den Steinen verbindet, dass sie durch nichts als Ganzes in Frage gestellt werden könnte. Und zugleich die Möglichkeit schafft, nicht nur Lebensmittel zu verteilen, sondern genug Platz, Stau-,Kühl- und Handlungsraum, um eine Cuisine Commune zu betreiben, einmal in der Woche gemeinsam zu kochen. Es ist der Traum eines großzügigen, offenen und pragmatischen Ortes.

Dabei rufen uns die Steine Walter Benjamins Denkbild der Porosität ins Gedächtnis, das wir auf die Situation von Harrys temporärer Bude und der Kirche als Institution übertragen wollen. Der Entwurf „Harry’s Bude als Cuisine Commune – Cuisine Commune als Architektur“ möchte das Kirchengebäude durchlässig machen, zugänglich, offen und empfänglich für seine direkte Umgebung: Harry’s Bude und den Österreichischen Platz. Dabei geht es darum, in feste Strukturen Momente der Porosität einzutragen und Architektur als eingreifende Praxis zu denken: Eine Geste der Öffnung, des Teilens, der Gleichzeitigkeit und der Versammlung. Gerade weil sich in unserem Entwurf etwas manifestiert, bleibt entscheidend, nicht aus den Augen zu verlieren, was Bude wie Benjamins Begriff auszeichnet: „man meidet das Geprägte, keine Situation erscheint so wie sie ist, für immer gedacht, keine Gestalt behauptet ihr ‘so und nicht anders’. Denn fertiggemacht und abgeschlossen wird nichts.“

Die Stuttgarter Cuisine Commune schafft Durchlässigkeiten für verschiedene Handlungsräume, denkt die Küche als offenen Raum und Werkstatt, in dem ko-produktive Prozesse einen lebendigen Ort entstehen lassen. Das bedeutet auf Seiten der Praxis – also dort wo mit Stefano Harney und Fred Moten „die Planer:innen immer noch Teil des Plans sind“ – „in einem gemeinsamen Experiment die Mittel zu erfinden, das in jeder Küche […], in jedem Korridor, auf jeder Parkbank […] – das Kommende der Lebensformen […] lanciert wird“. Das ist der Traum: an diesem Ort ein gemeinschaftliches Handeln – als Küche – zu erproben.

Links:

Bureau des arts plastiques des Institut français Deutschland

Projekt Information

Art

Architektur

Entwurf

1. Preis Wettbewerb

Zeitraum

2024

Status

abgeschlossen

Ort

Stuttgart

Type

offener Ideenwettbewerb

Auftraggeberin

selbst initiiert

Grafikkonzept

mit Mark Julien Hahn

Mitarbeit

Phillip Dopfer

Partner

mit Fanti Baum

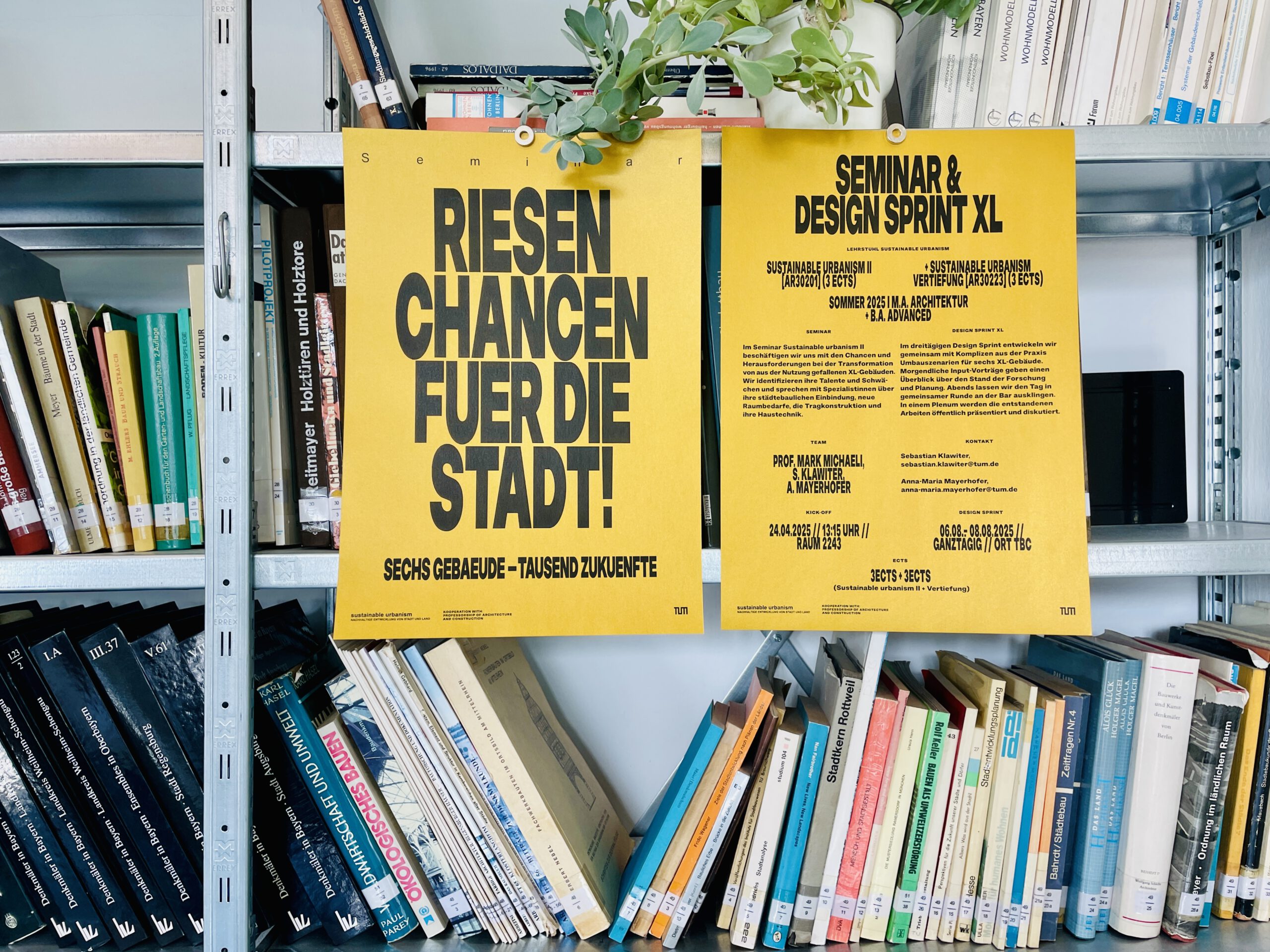

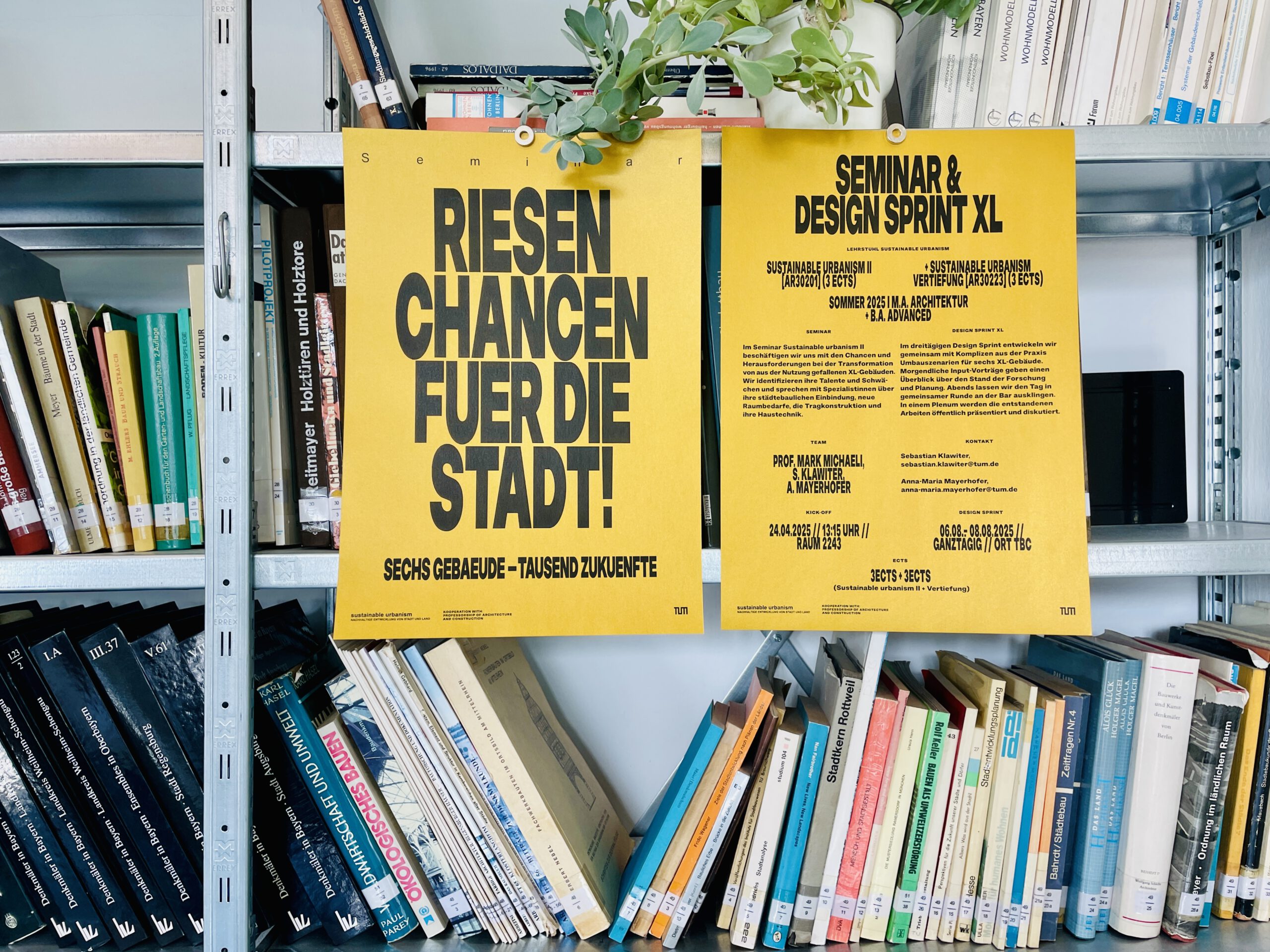

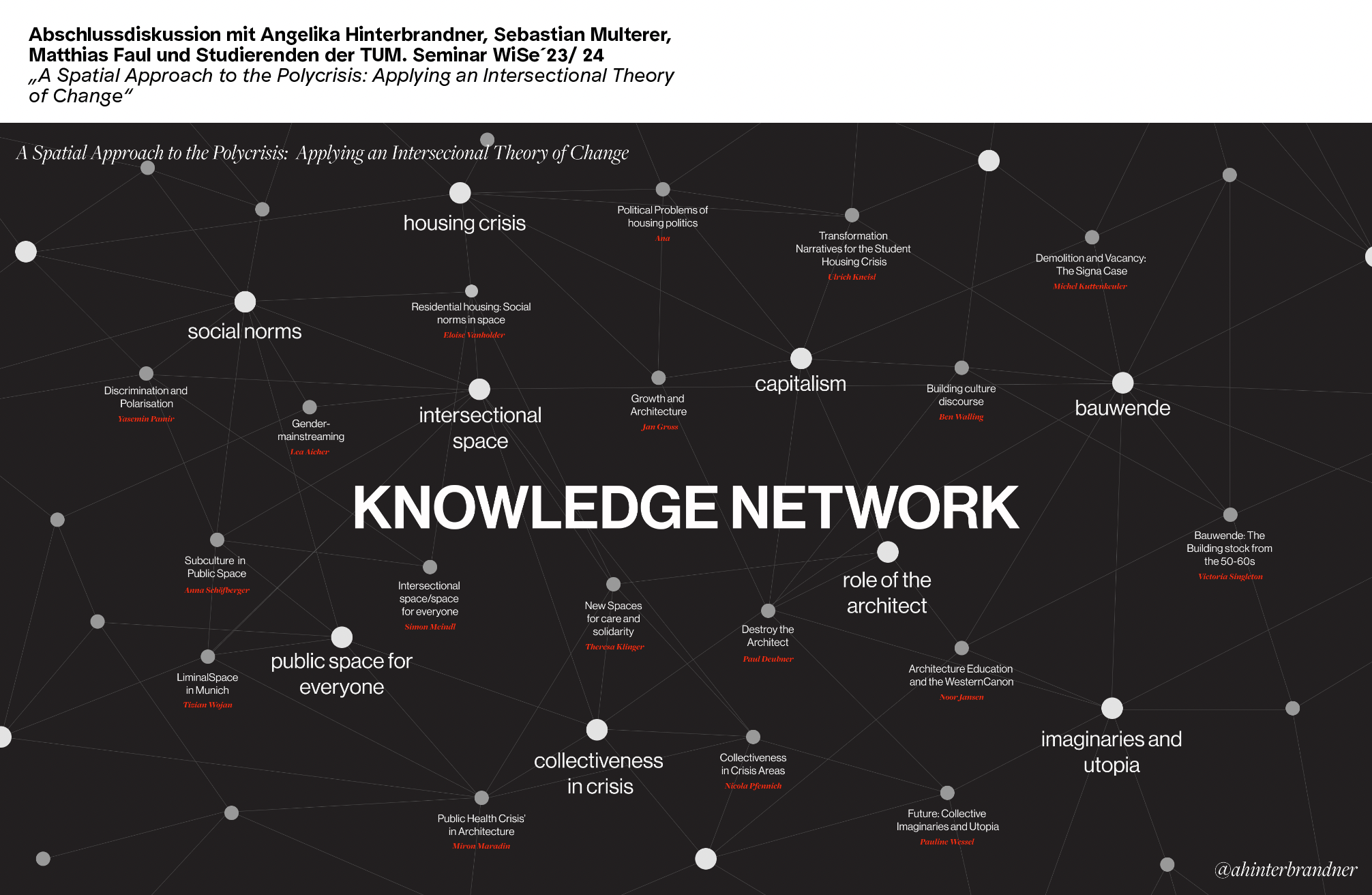

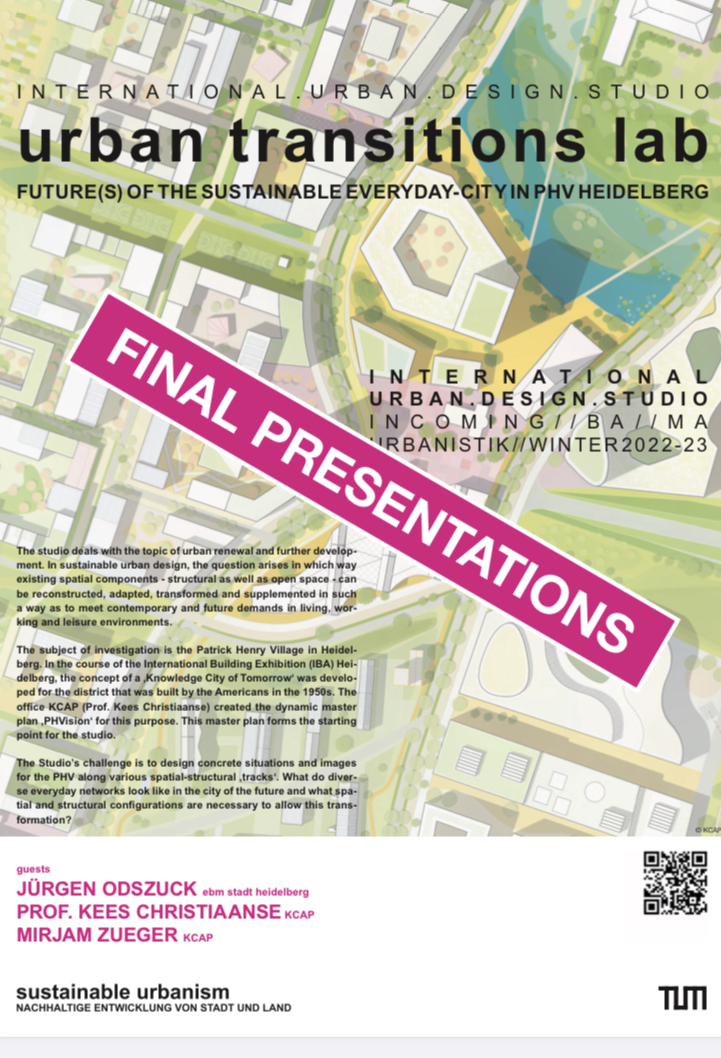

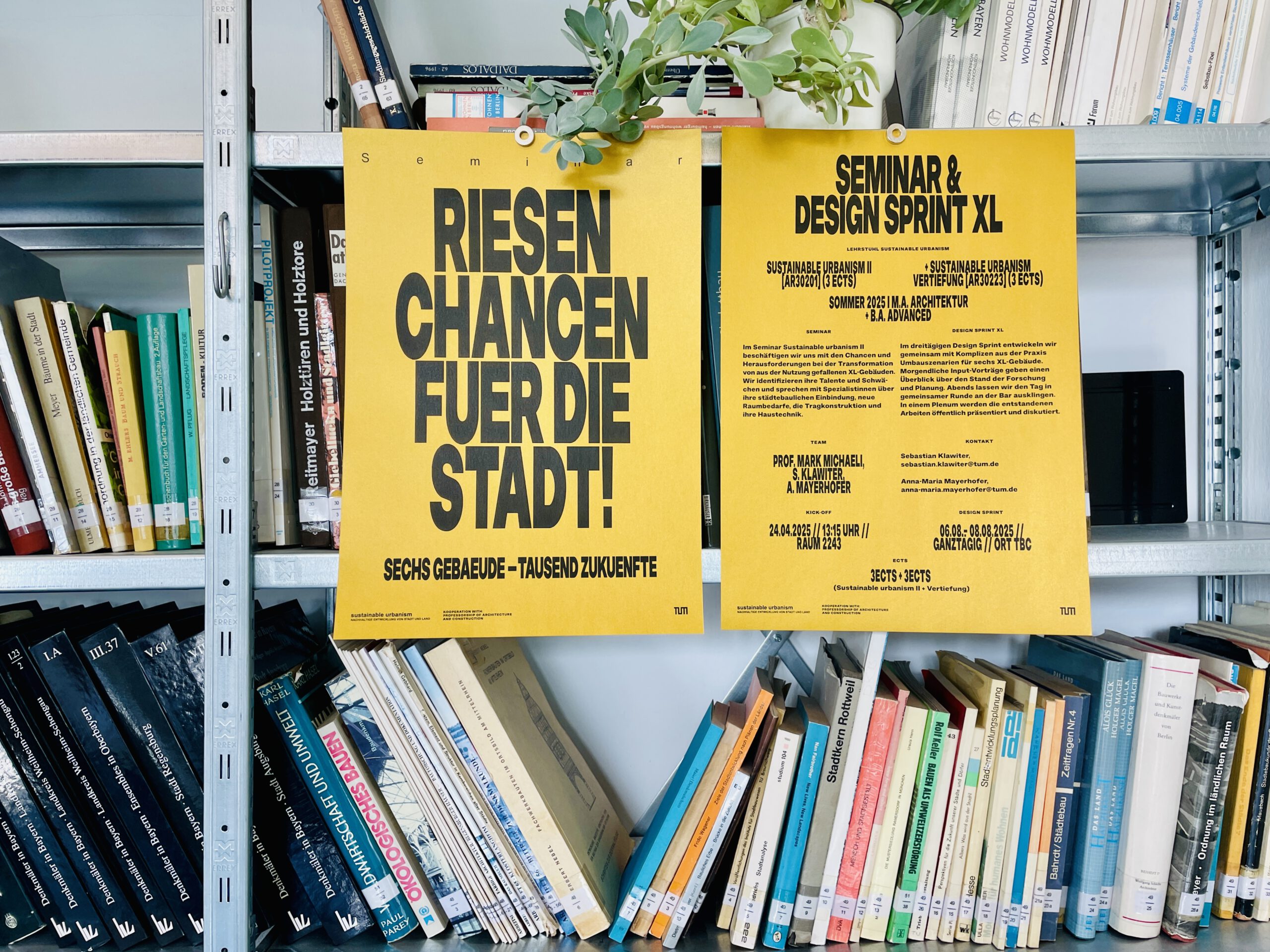

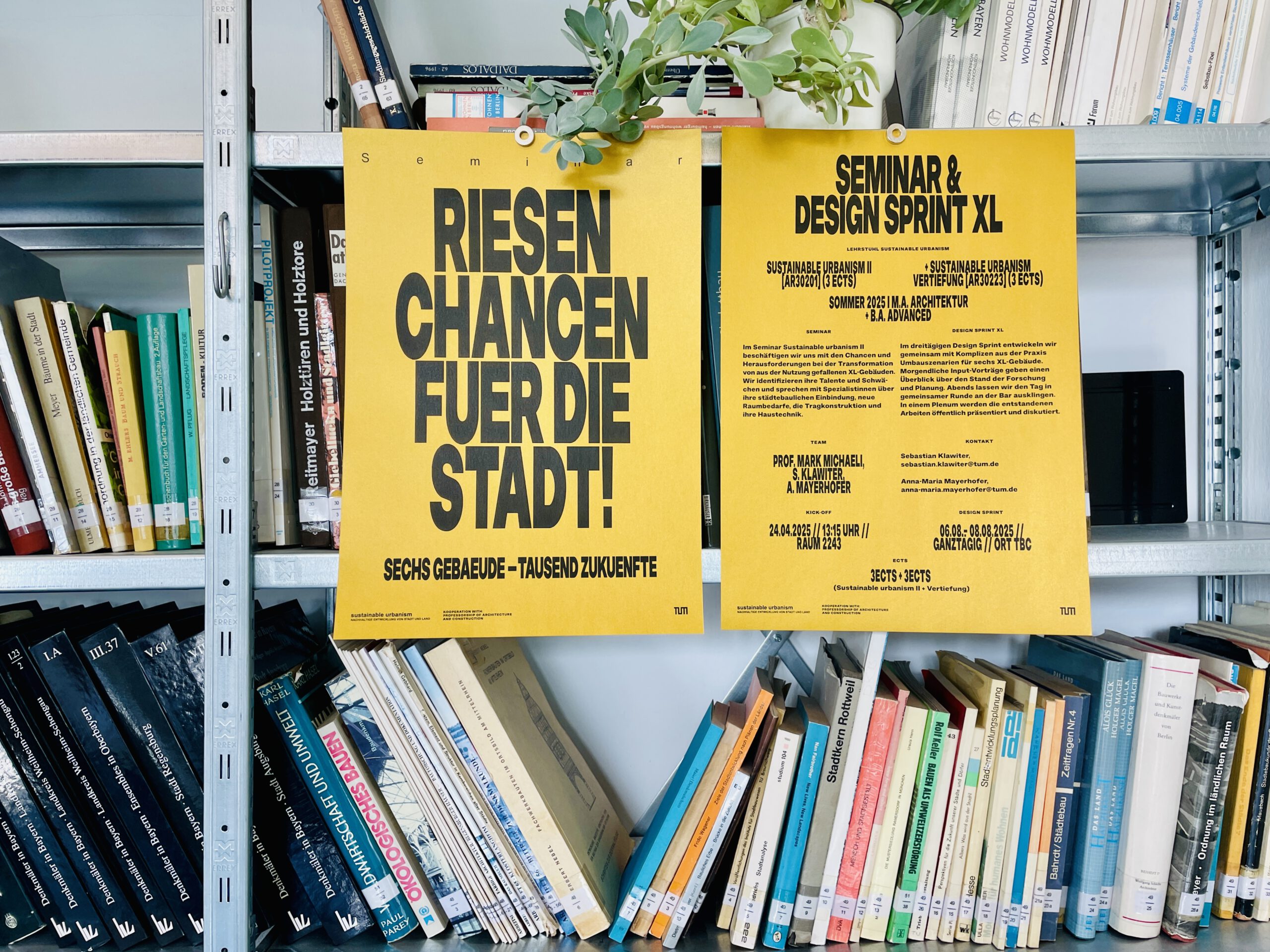

Urban Design Studio | Lage, Lage, Lage| München 2024

Der tiefgreifende Wandel des stationären Einzelhandels stellt europäische Innenstädte vor neue Herausforderungen. Nach Corona, Signa-Pleite und der wachsenden Bedeutung des Onlinehandels braucht es neue Antworten für obsolete Strukturen in unseren Zentren. Während große Warenhäuser schließen und Immobilienkonzerne aufgrund hoher Renditeerwartungen innovative Nutzungen blockieren, sind flexible Konzepte gefragt, die Handel, Kultur, Bildung, Wohnen und urbane Produktion intelligent verknüpfen. Die Transformation dieser Großstrukturen bietet die Chance, Innenstädte neu zu denken und durch kreative Umbauprozesse zukunftsfähige, gemeinwohlorientierte Stadträume zu entwickeln – eine Aufgabe, der sich das Urban Design Studio “Lage, Lage, Lage” am Lehrstuhl Sustainable Urbanism der TU München in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Bremen und Studierenden gewidmet hat.

Auszeichnung Campus Baunetz: Stadt – Raum – Hybrid (Stefan Gross, Florian Meissner, Kilian Reuser)

Projekt Information

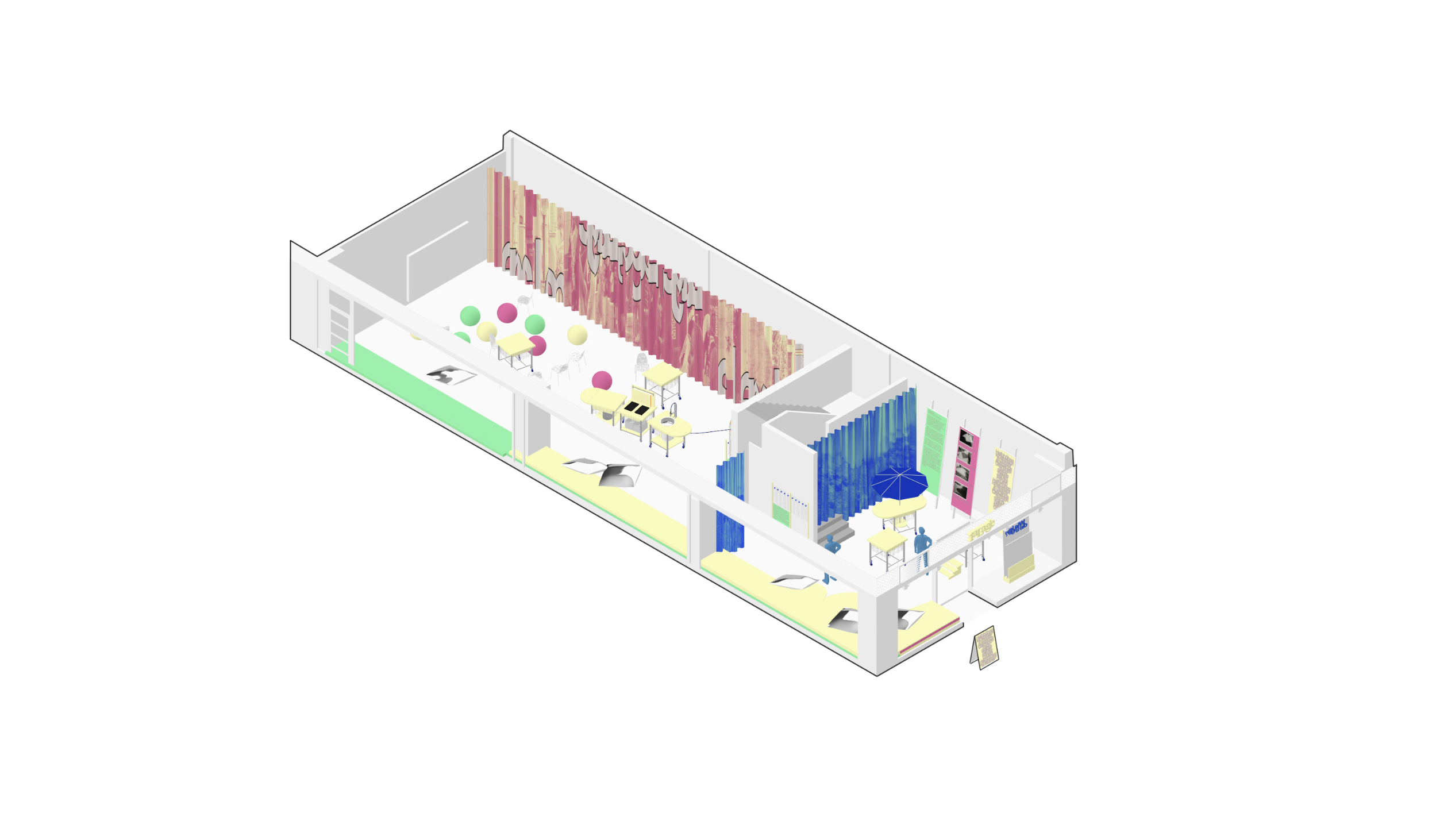

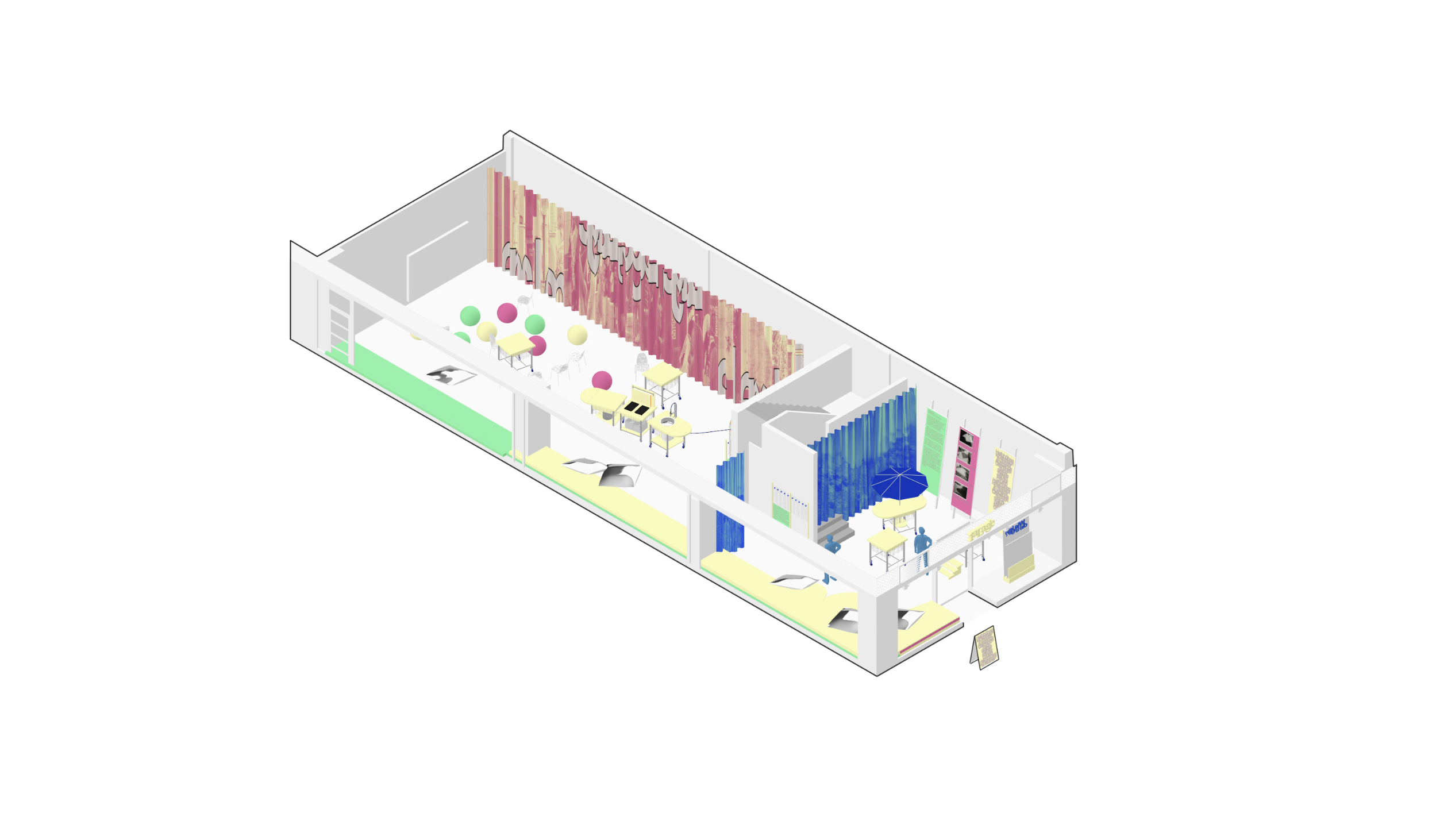

Raum- und Kommunikationskonzept | Akut – eine Innenstadt von Übermorgen | Landeshauptstadt Stuttgart 2024

Königstraße 1A — die wohl beste Lage der Stadt.

In einer Zeit des Wandels, in der traditionelle Einkaufsstraßen ihre Rolle in den Innenstädten neu definieren müssen, steht die Königstraße 1A als Sinnbild für Möglichkeiten und Potenziale, die gerade entstehen. Während Onlinehandel und Kaufhauspleiten Freiräume in unserer Innenstadt hinterlassen, kommt “Die Lage” ins Spiel – ein kreativer Spielraum für Innovation und Gemeinschaft, ein Hub für die Akteur:innen der Veränderung. Die Königstraße 1A ist mehr als nur eine Adresse in bester Lage – es ist ein Versuch, die leeren Schaufenster und stillen Gänge mit neuen Ideen zu füllen.

Die Immobilie selbst wird zu einem Experimentierfeld, zu einem Stadt(um)baukasten städtischer Zukunftsmodelle. Über den Zeitraum von mehreren Monaten werden unterschiedliche Nutzergruppen eingeladen, ihre Ideen für die Stadt zu entwickeln, zu diskutieren und diese direkt vor Ort zu erproben. In 1A Lage entsteht so ein dynamisches und sich ständig weiterentwickelndes Bild des urbanen Raums von Morgen.

Projekt Information

Abgeschlossen

Stuttgart

Öffentliche Ausschreibung

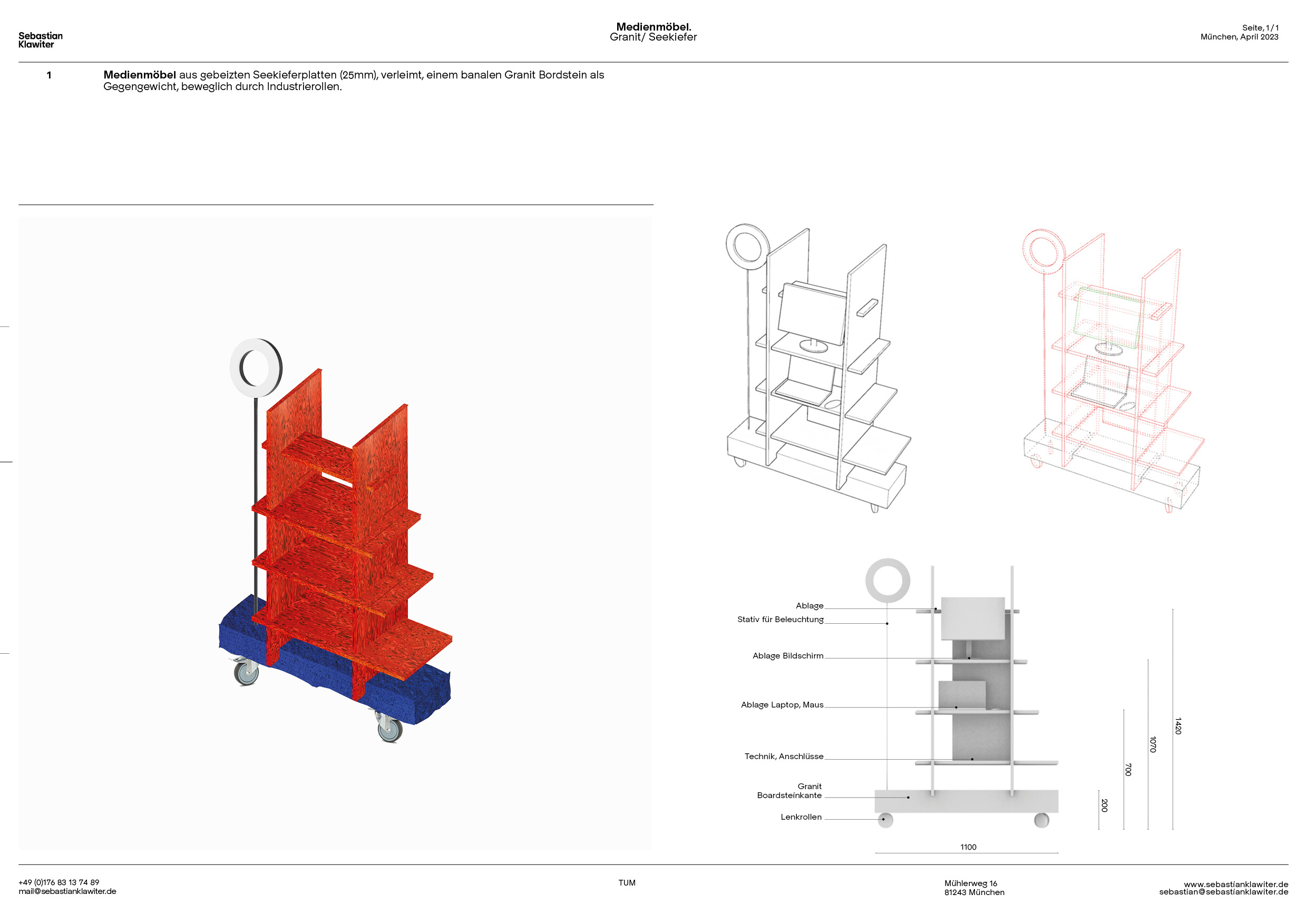

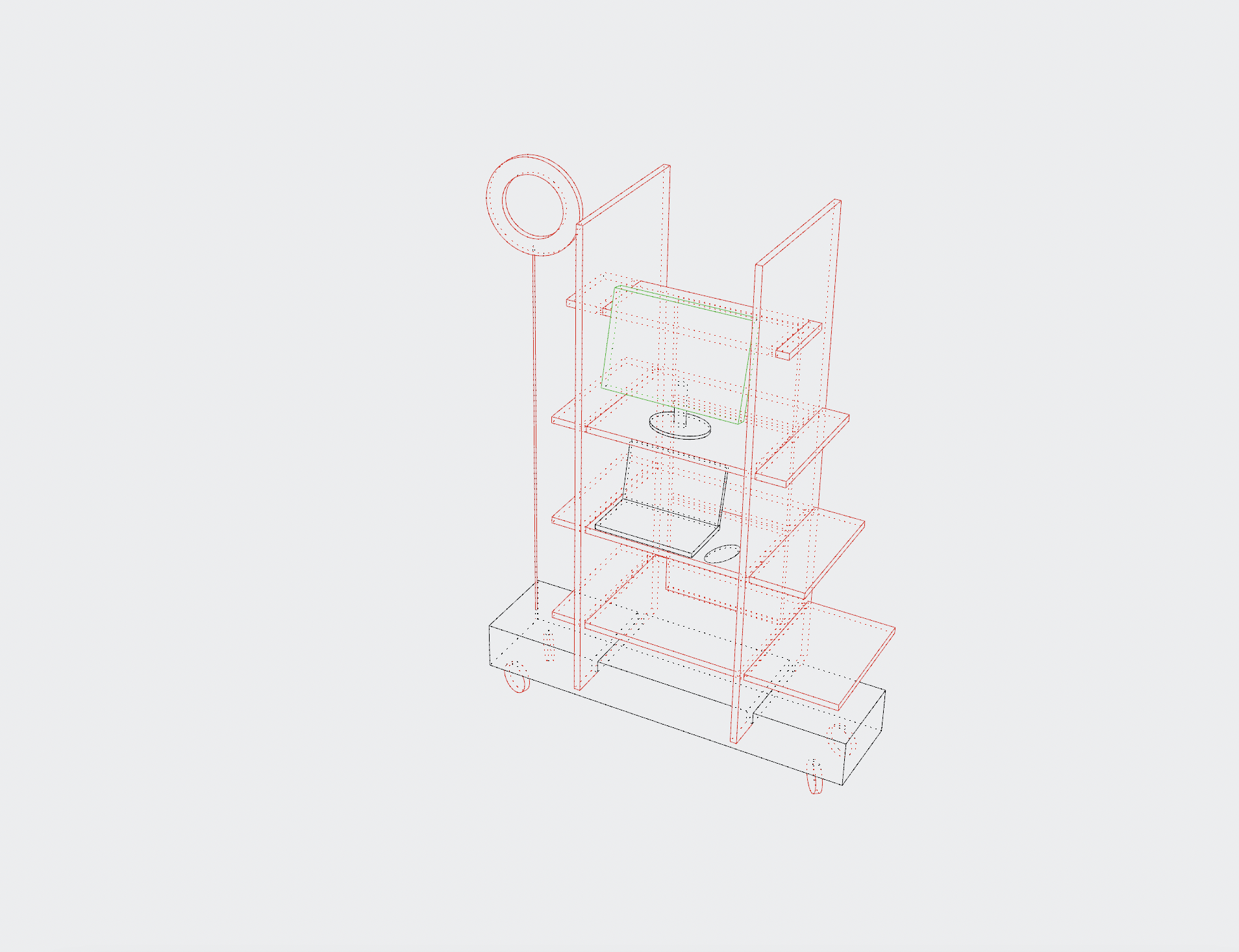

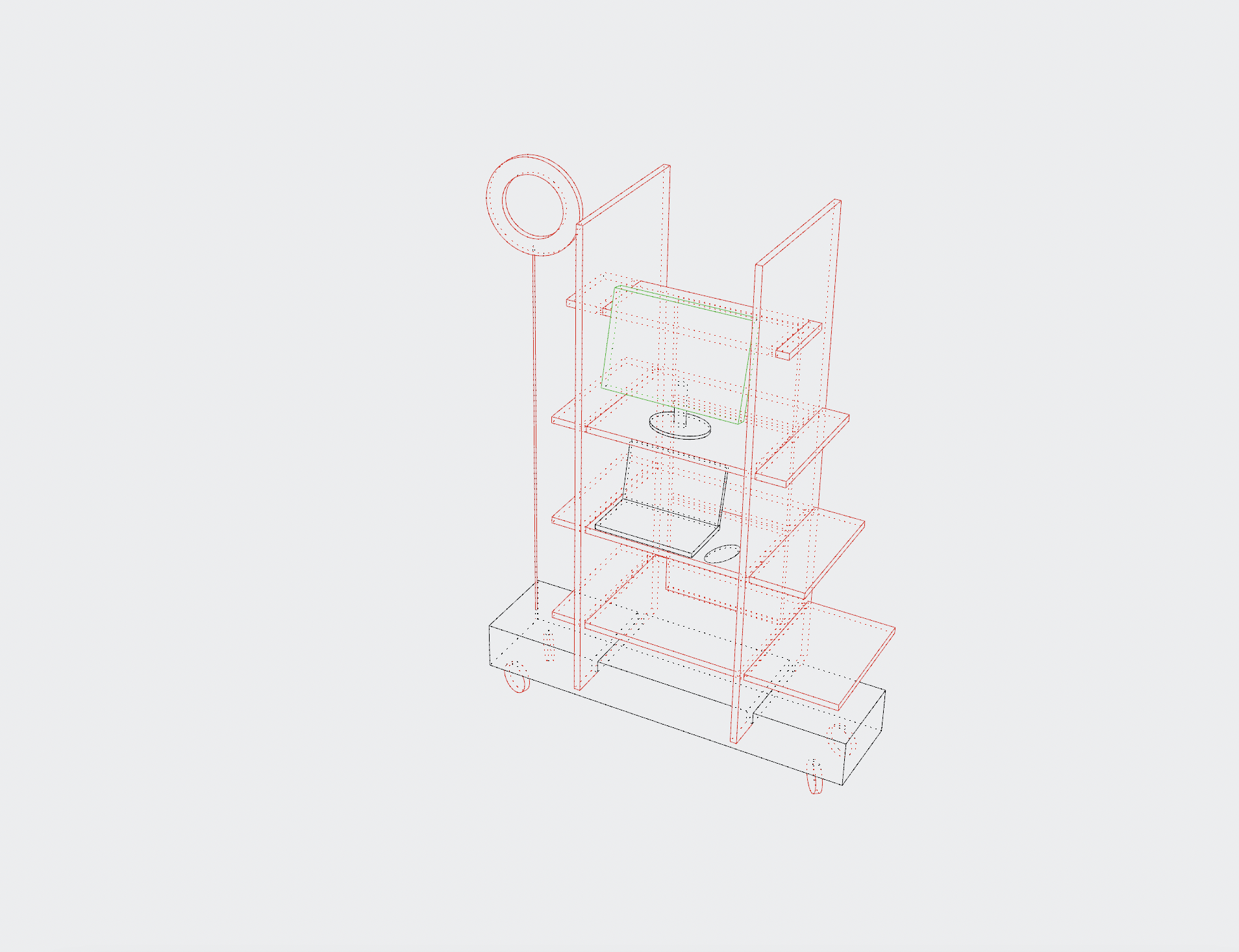

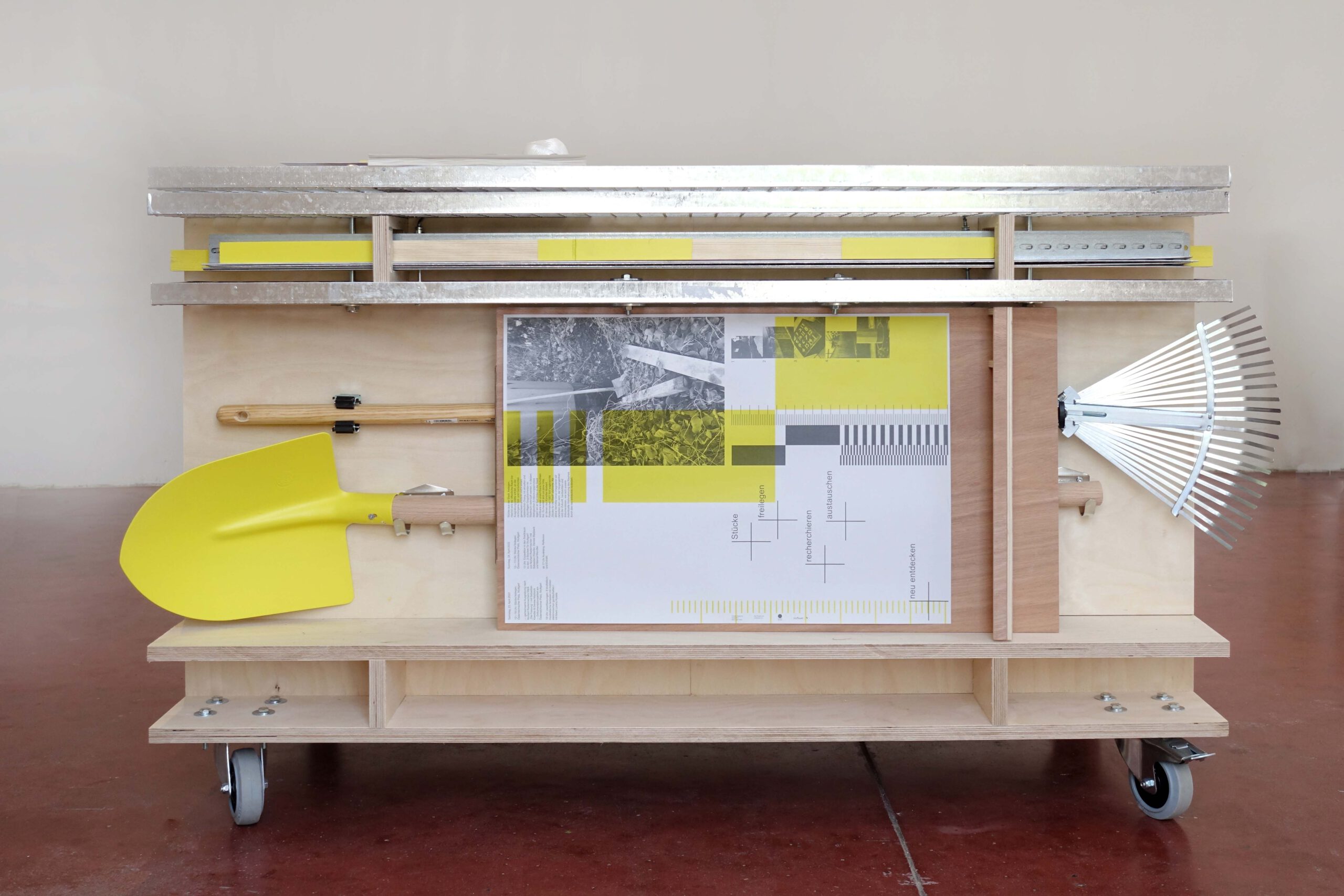

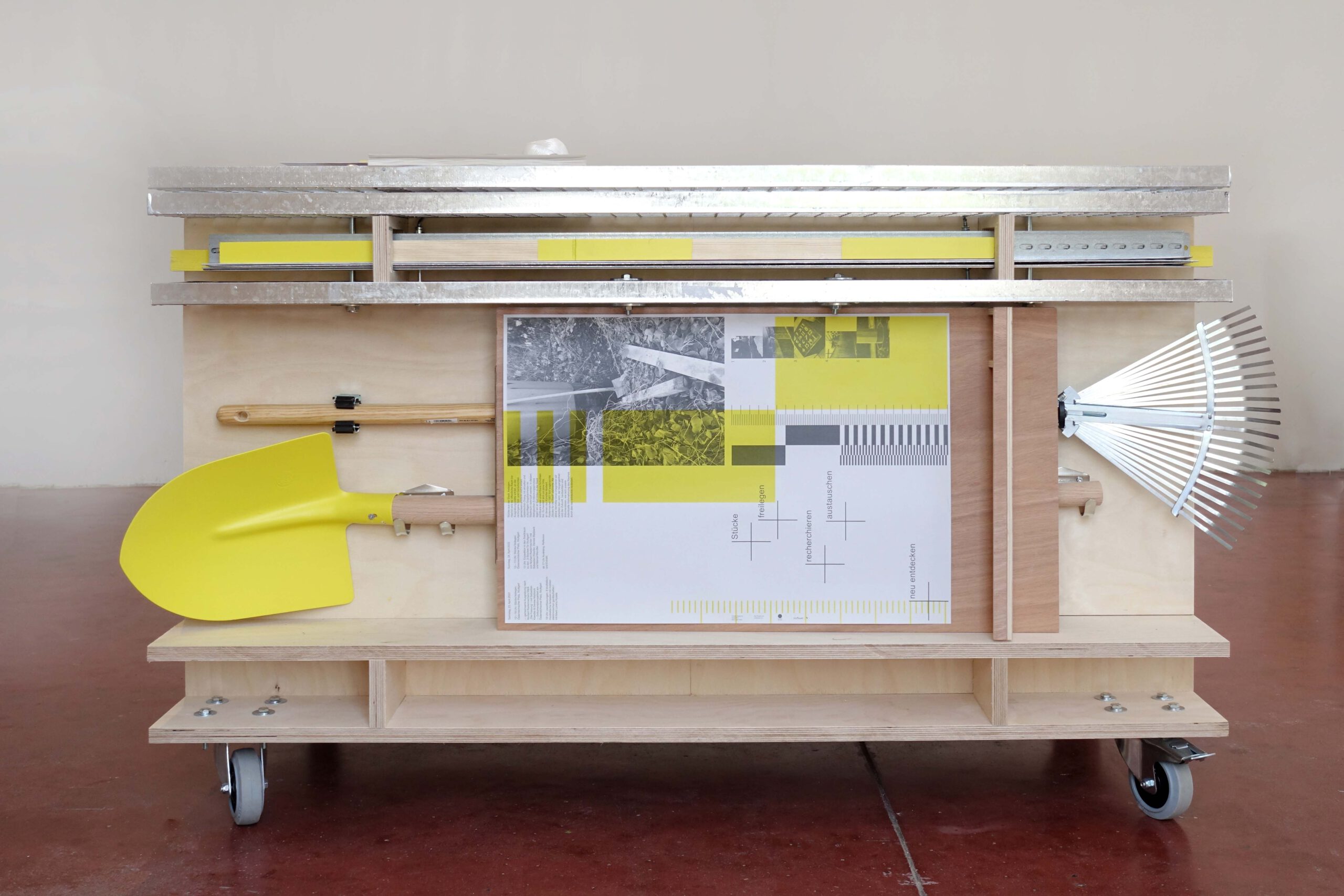

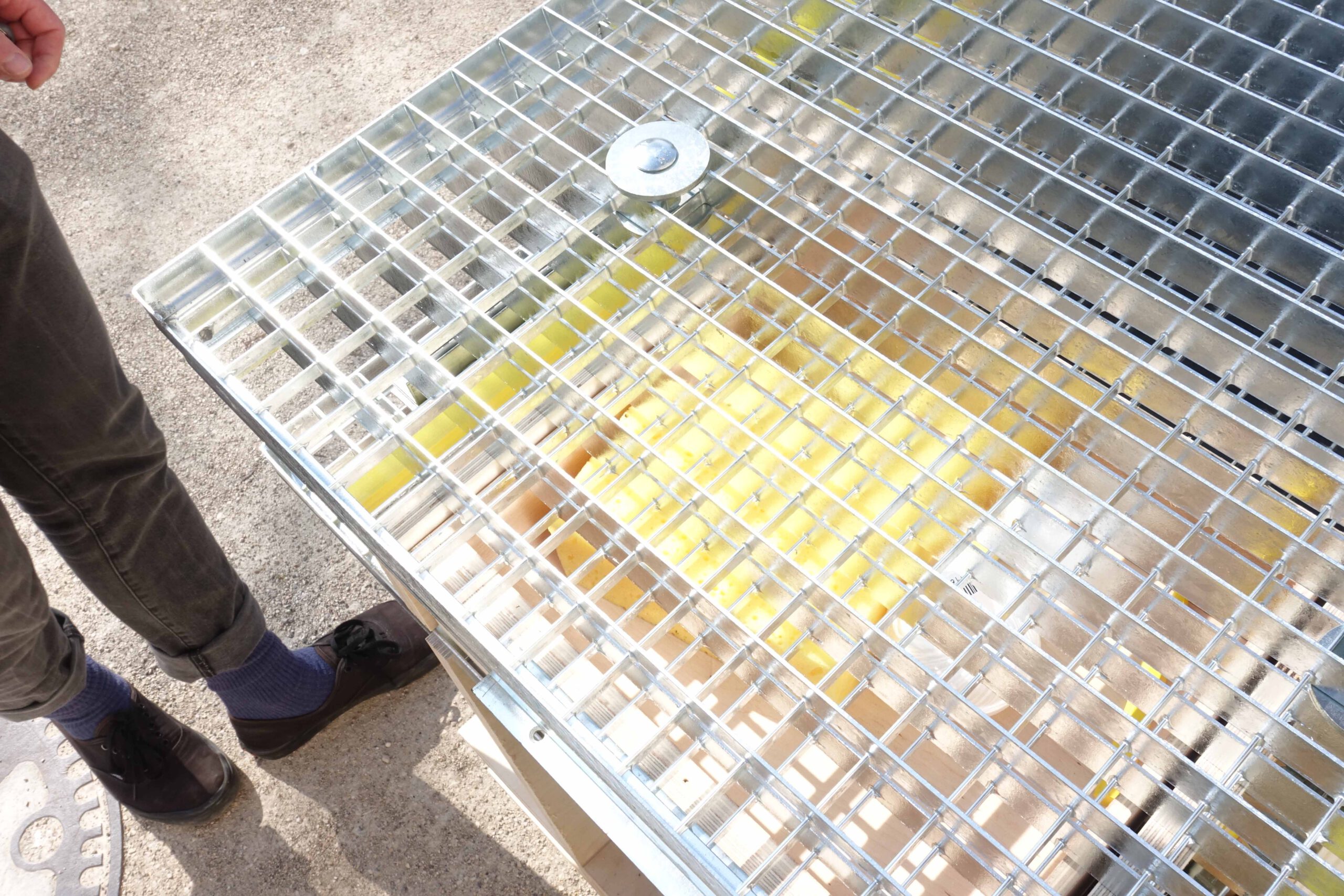

Möbelentwurf | Medienmöbel | TU München

Medienmöbel aus gebeizten Seekieferplatten (25mm), verleimt, keinem banalen Granit Bordstein als Gegengewicht, dafür weiter mit beweglich Industrierollen.

Projekt Information

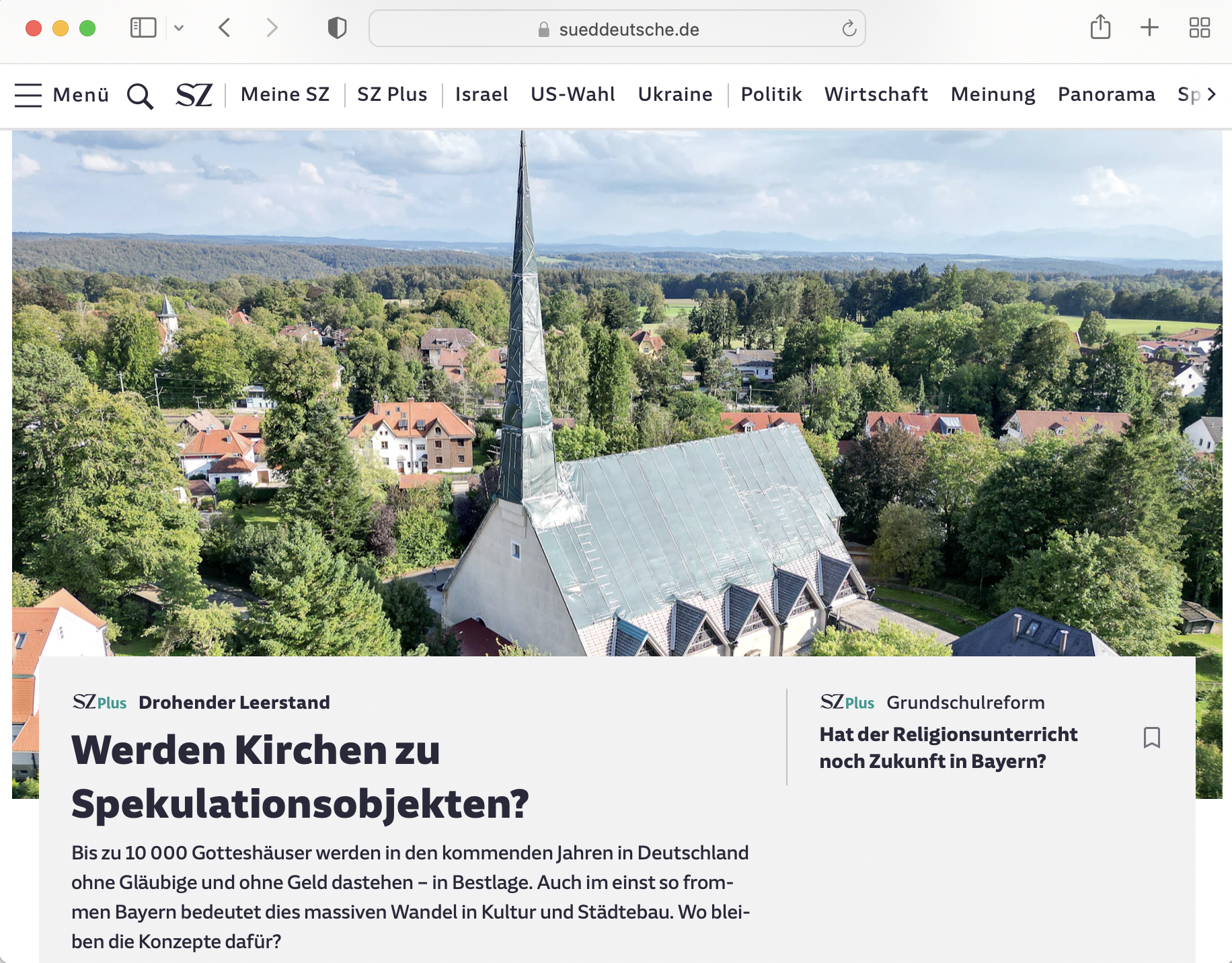

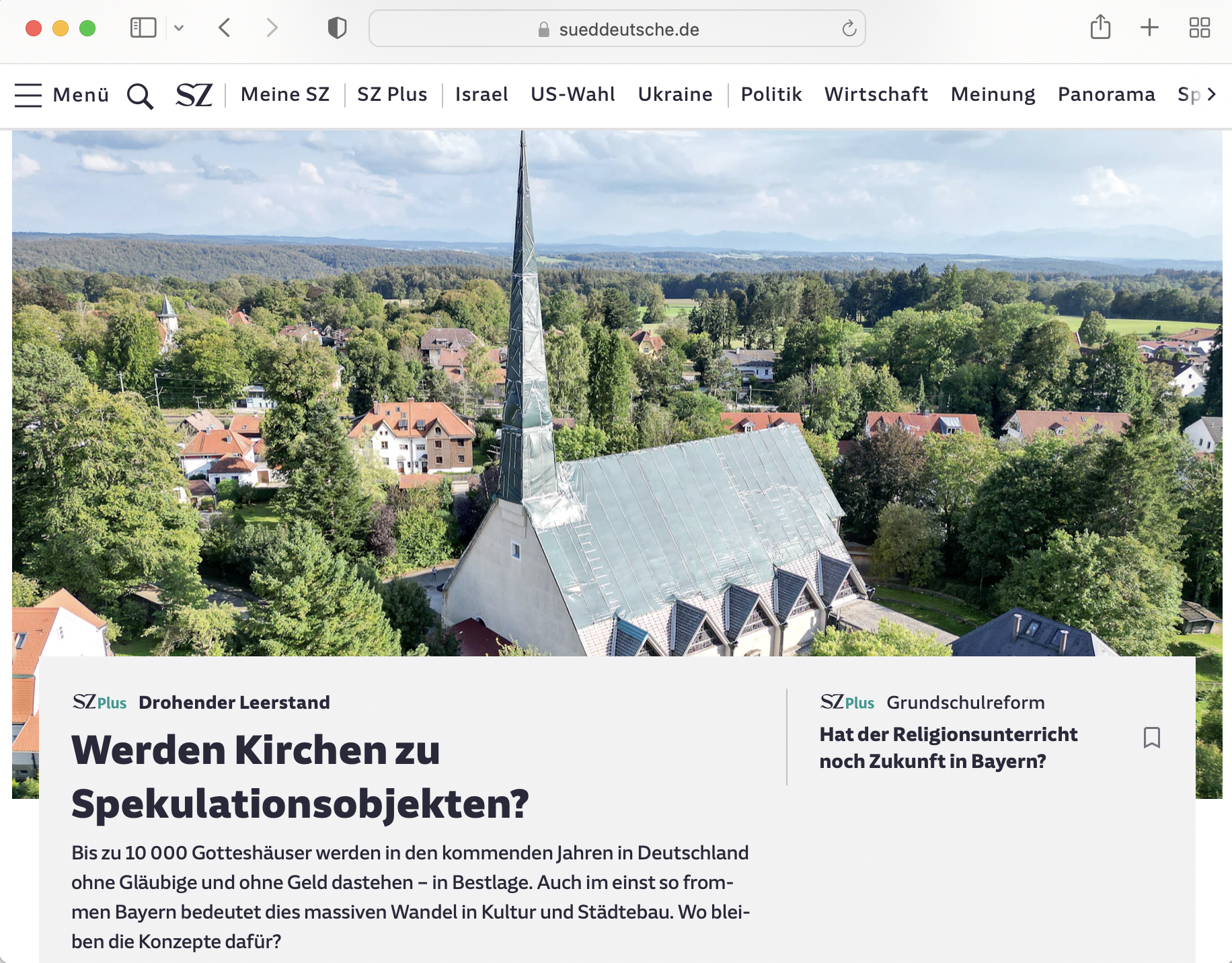

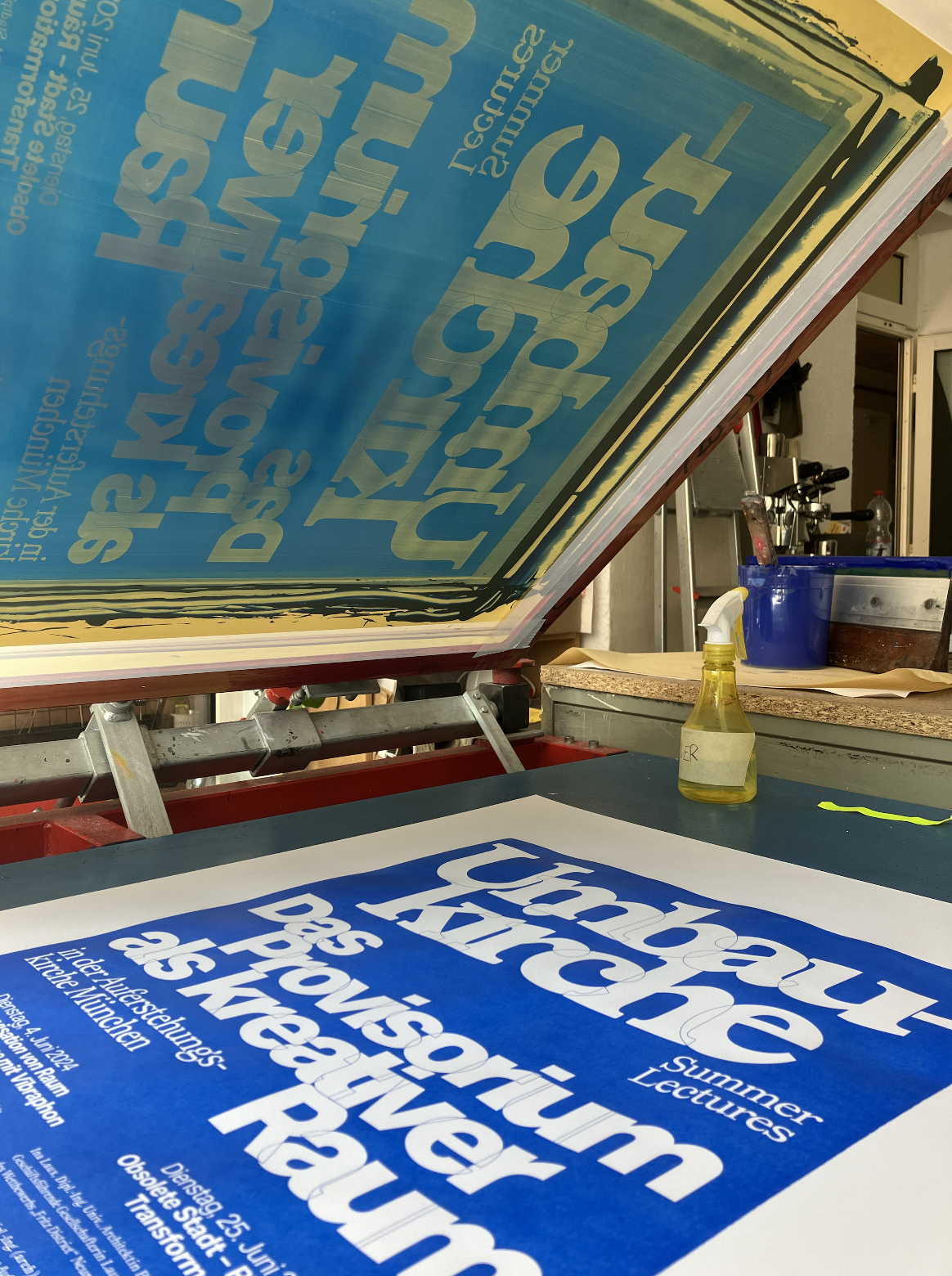

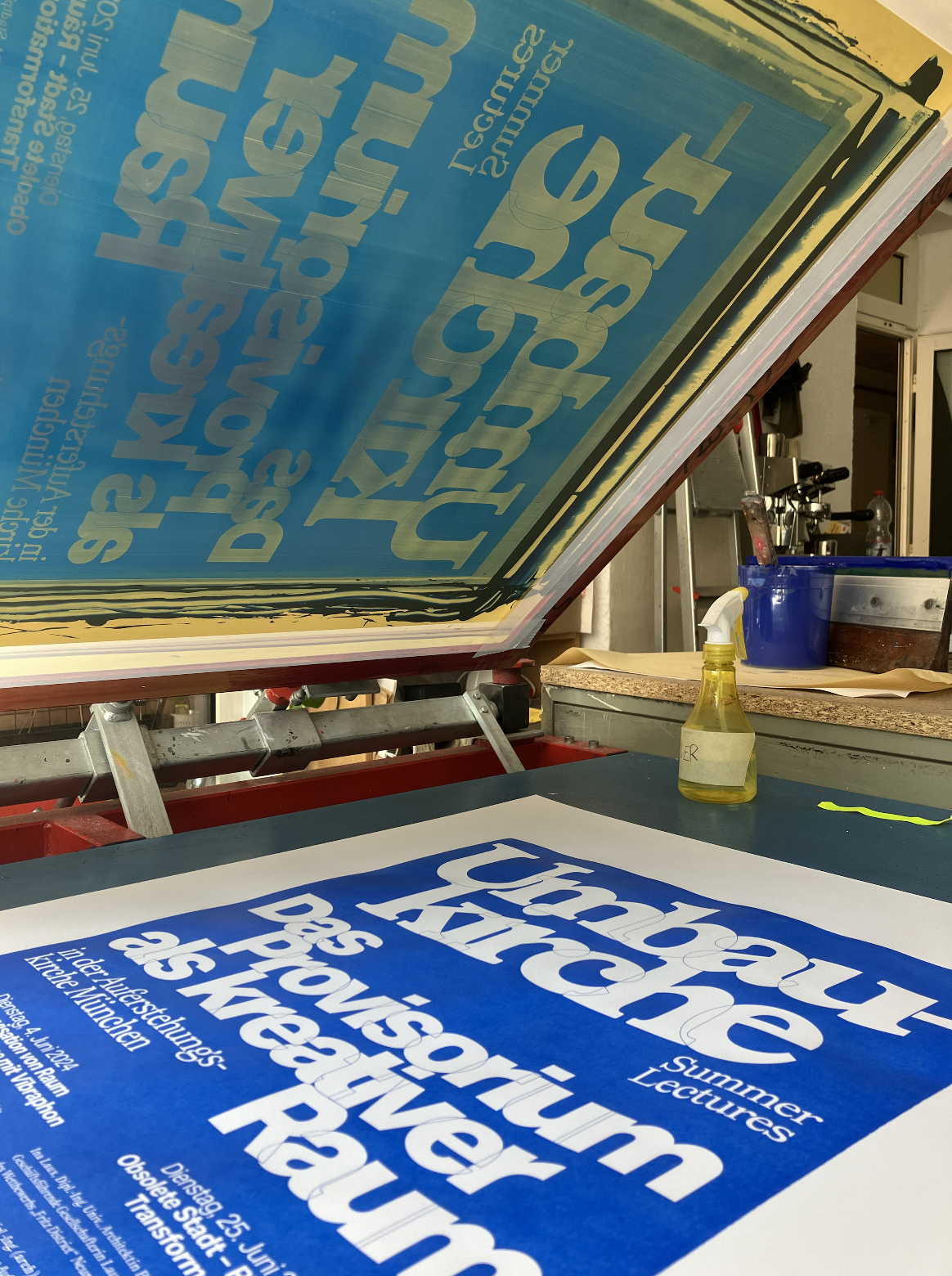

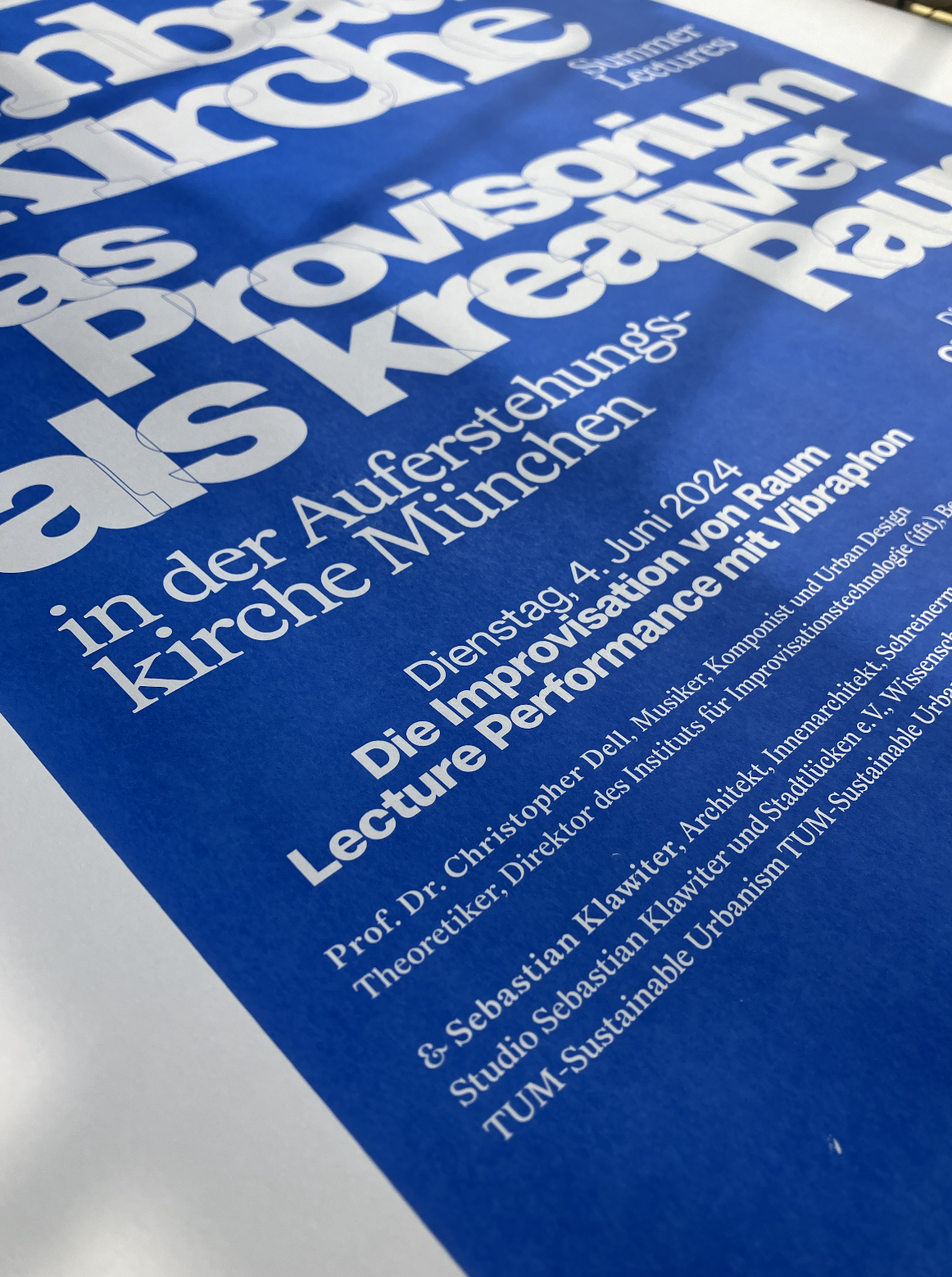

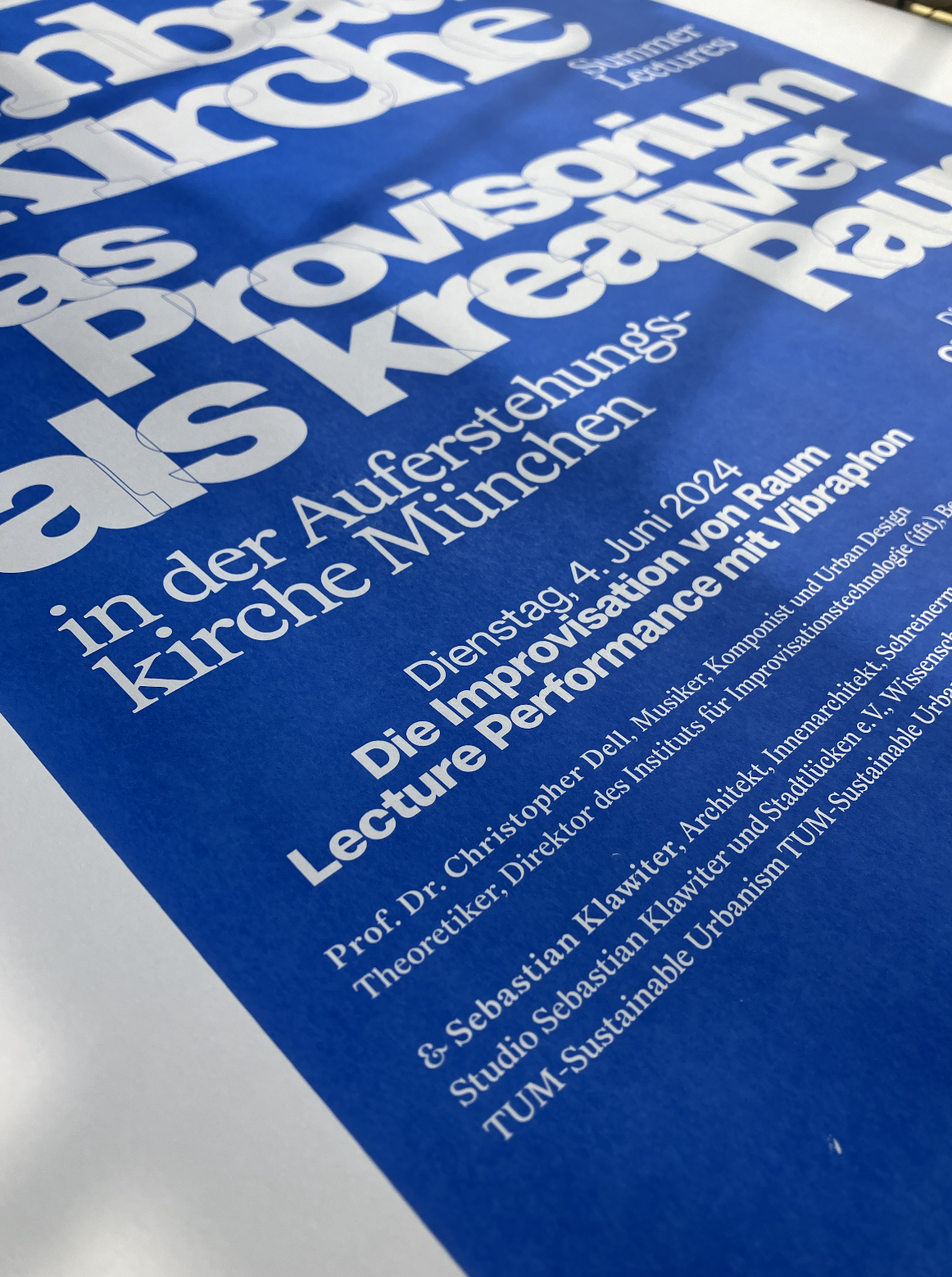

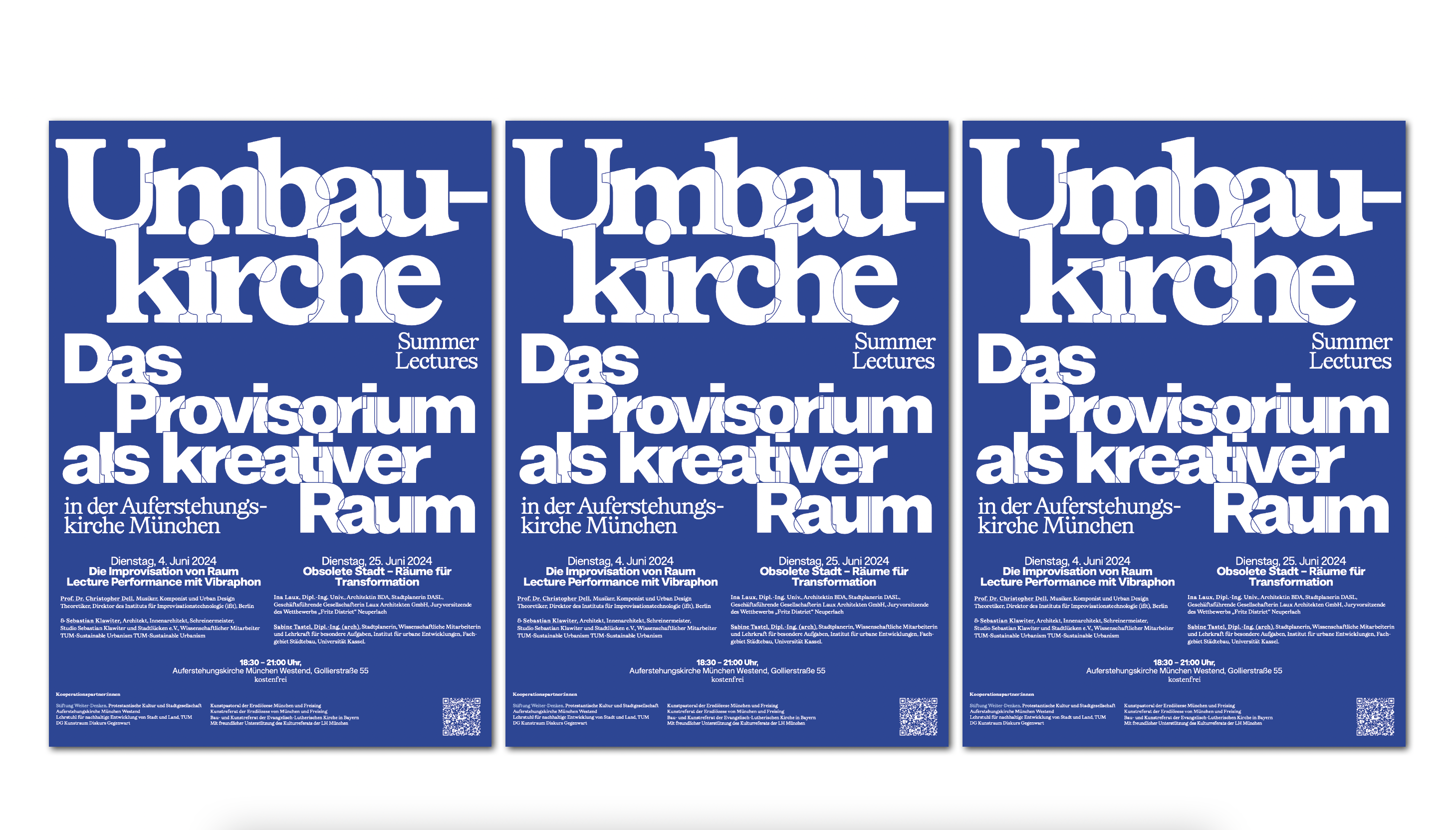

Viele innerstädtische Kirchen sind zu groß geworden für ihre Gemeinden, und es stellt sich immer häufiger die Frage nach möglichen Zukünften dieser oft zentral gelegenen Räume. Auch die Auferstehungskirche im Münchner Westend befindet sich mitten in einem solchen Transformationsprozess. Die Gemeinderäume sollen erneuert und die Kirche selbst – parallel zum liturgischen Gebrauch – für eine vielfältige und gemeinwohlorientierte Nutzung zum Quartier hin geöffnet und umgebaut werden.

Solche Umbauprozesse brauchen Zeit – Zeit, die aber nicht nur abzuwarten ist, sondern im Gegenteil als Prozess des Übergangs und des Provisoriums eigene Chancen der Kreativität und der Erprobung eröffnet. Die Kunst der Improvisation, die hier entwickelt werden kann, kann – wenn es gut geht – in den neu entstehenden Raum mitgenommen und produktiv genutzt werden.

Es geht zugleich um Umbaukultur: Orte, die in ihrer bisherigen Nutzung obsolet geworden sind – seien es Kaufhäuser, große Firmenzentralen oder eben auch Kirchen – sollen nicht mehr abgerissen, sondern umgebaut werden. Über das Umbauen ist aber nicht nur auf Gebäudeebene nachzudenken. Wir müssen zugleich unsere Vorstellung von Architektur als soziale Praxis neu hinterfragen.

Als eine Art gedankliche “Bauhütte” möchten wir den Umgestaltungsprozess der Auferstehungskirche mit Vorträgen und Dialogen begleiten und Spielräume ausloten, die sich unterwegs ergeben. Welchen gesellschaftlichen Mehrwert können kommende Kirchentransformationen für die sie umgebenden Quartiere ermöglichen, und welche zusätzlichen Nutzungen können wertvolle Dienste im Sinne des Allgemeinwohls leisten?

Süddeutsche Zeitung Artikel: hier

18:30 – 21:00 Uhr, Auferstehungskirche München Westend, Gollierstraße 55

Dienstag, 4. Juni 2024

Die Improvisation von Raum

Lecture Performance mit Vibraphon

Prof. Dr. Christopher Dell, Musiker, Komponist und Urban Design Theoretiker, Direktor des Instituts für Improvisationstechnologie (ifit), Berlin

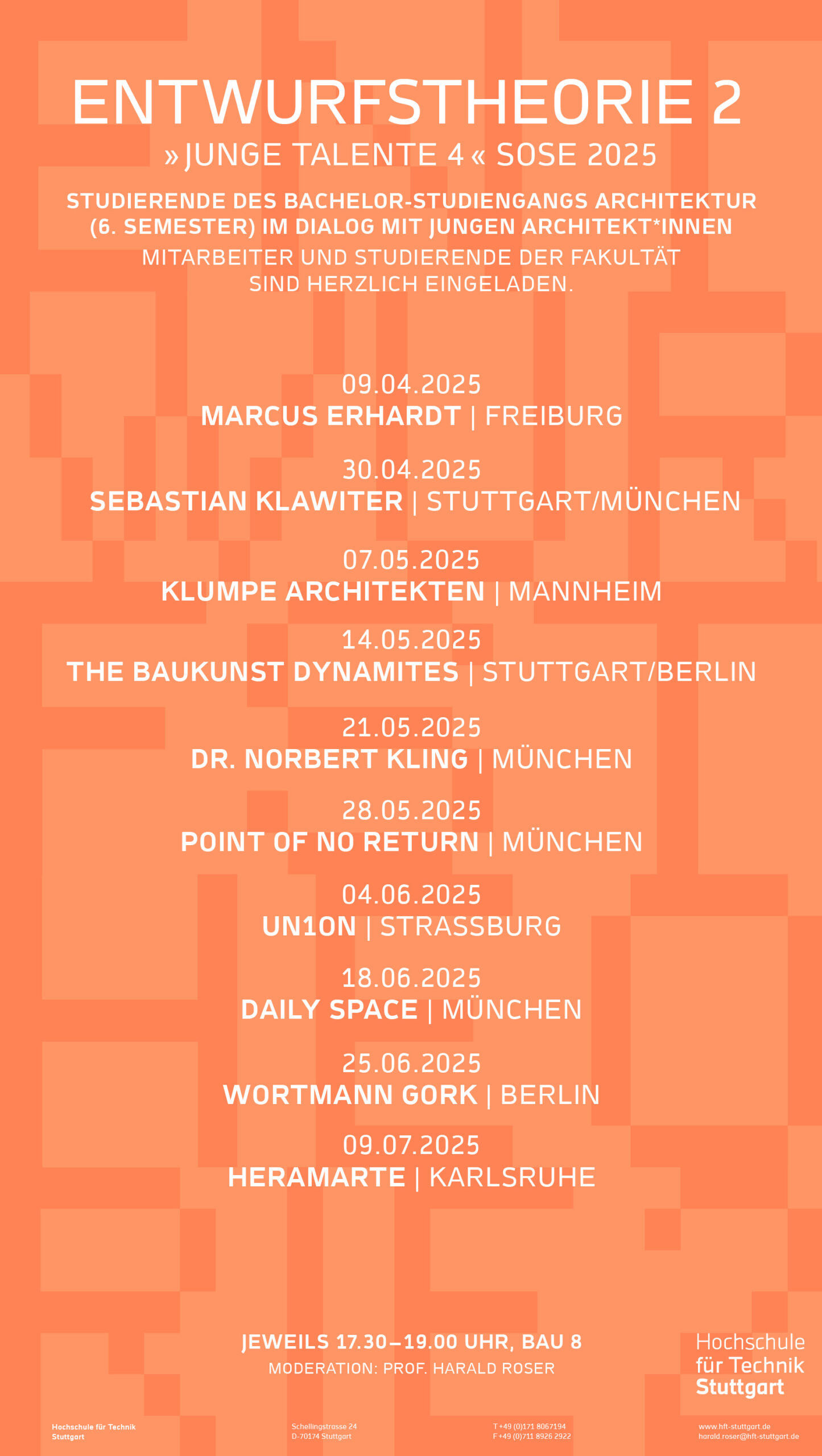

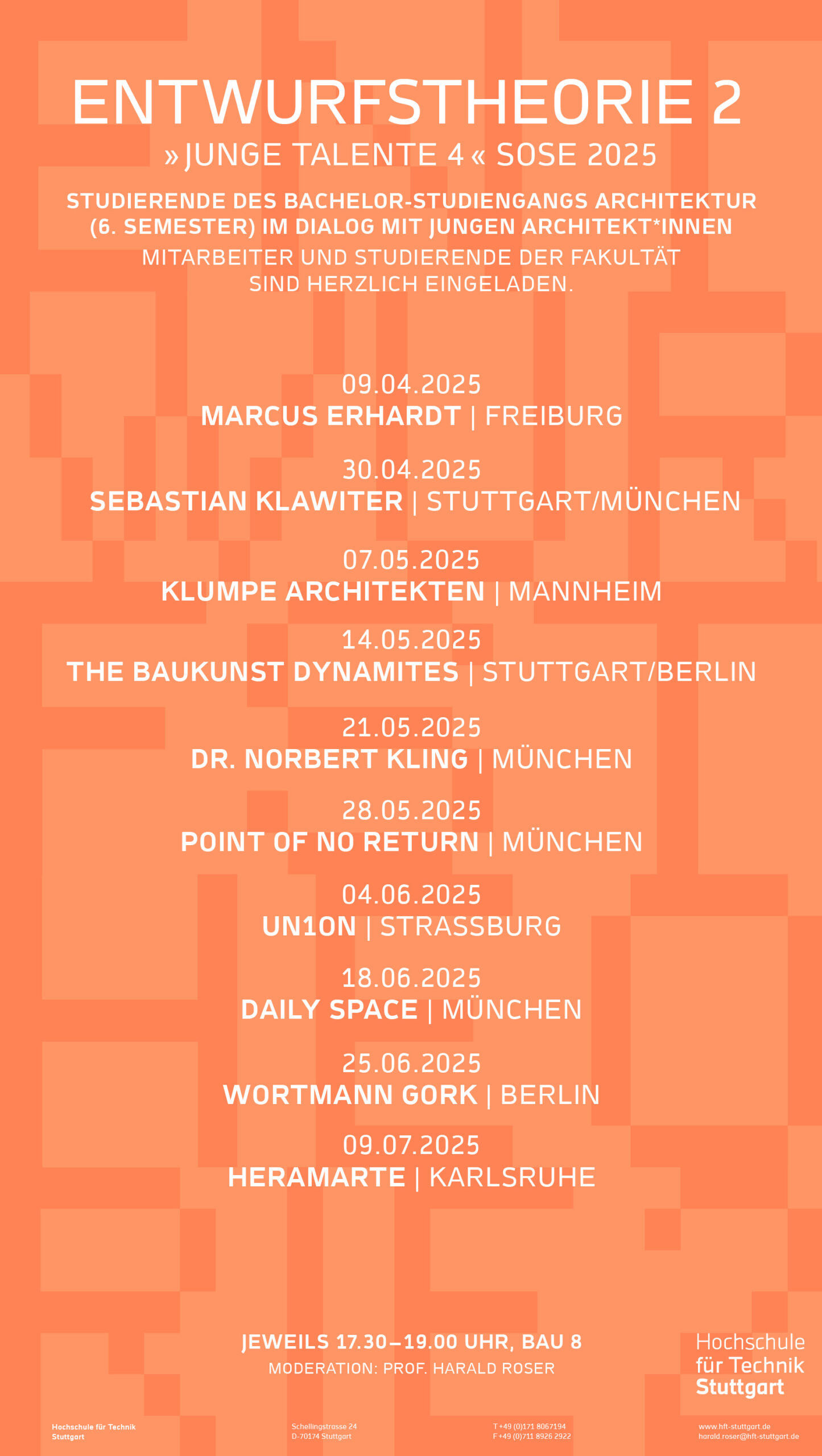

& Sebastian Klawiter, Architekt ByAK, Innenarchitekt ByAK, Schreinermeister, Studio Sebastian Klawiter und Stadtlücken e.V., Wissenschaftlicher Mitarbeiter TUM-Sustainable Urbanism

Dienstag, 25. Juni 2024

Obsolete Stadt – Räume für Transformation

Ina Laux, Dipl.-Ing. Univ., Architektin BDA, Stadtplanerin DASL, Geschäftsführende Gesellschafterin Laux Architekten GmbH, Juryvorsitzende des Wettbewerbs „Fritz District“ Neuperlach

Sabine Tastel, Dipl.-Ing. (arch), Stadtplanerin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrkraft für besondere Aufgaben, Fachgebiet Städtebau, Universität Kassel

Eine Kooperation von

-

- Stiftung Weiter-Denken. Protestantische Kultur und Stadtgesellschaft

- Lehrstuhl für nachhaltige Entwicklung von Stadt und Land, TUM

- Auferstehungskirche München Westend

- DG Kunstraum Diskurs Gegenwart

- Kunstpastoral der Erzdiözese München und Freising

- Bau- und Kunstreferat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Mit freundlicher Unterstützung des Kulturreferats der Landeshauptstadt München.

Grafik MarkJulienHahn

Druck: Druckeria

-

- Kontakt und Information: Jutta Höcht-Stöhr, Stiftung Weiter-Denken,

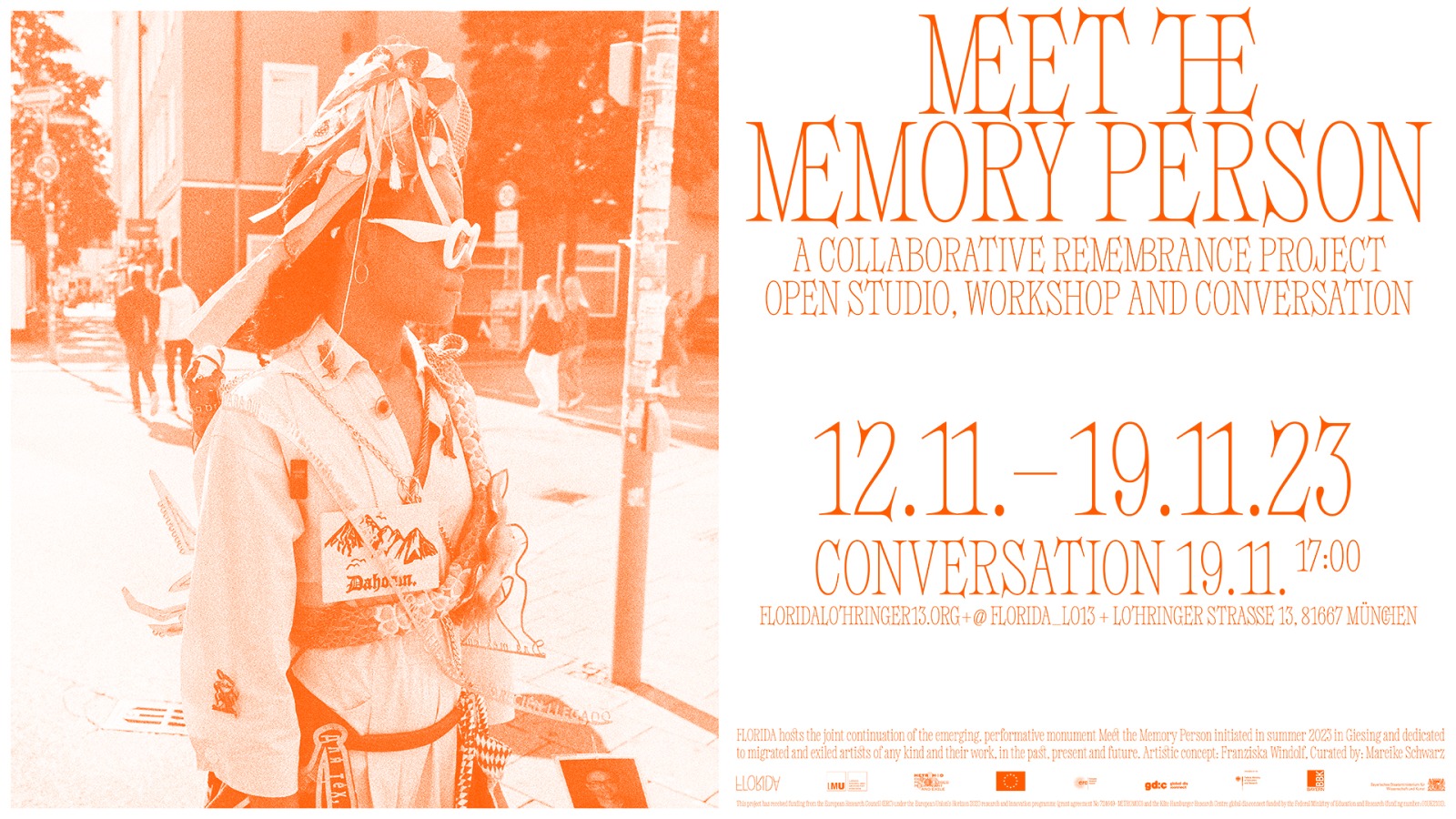

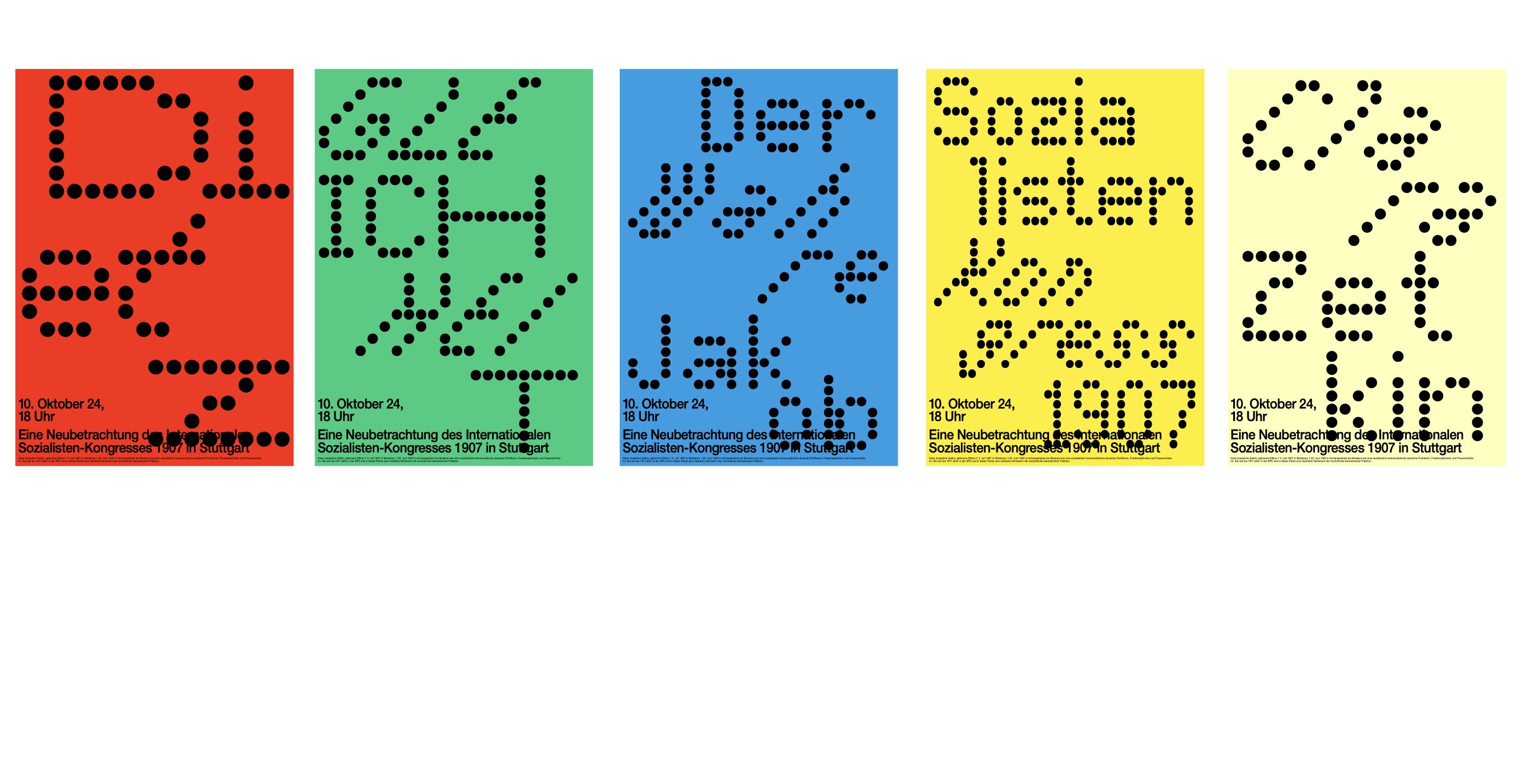

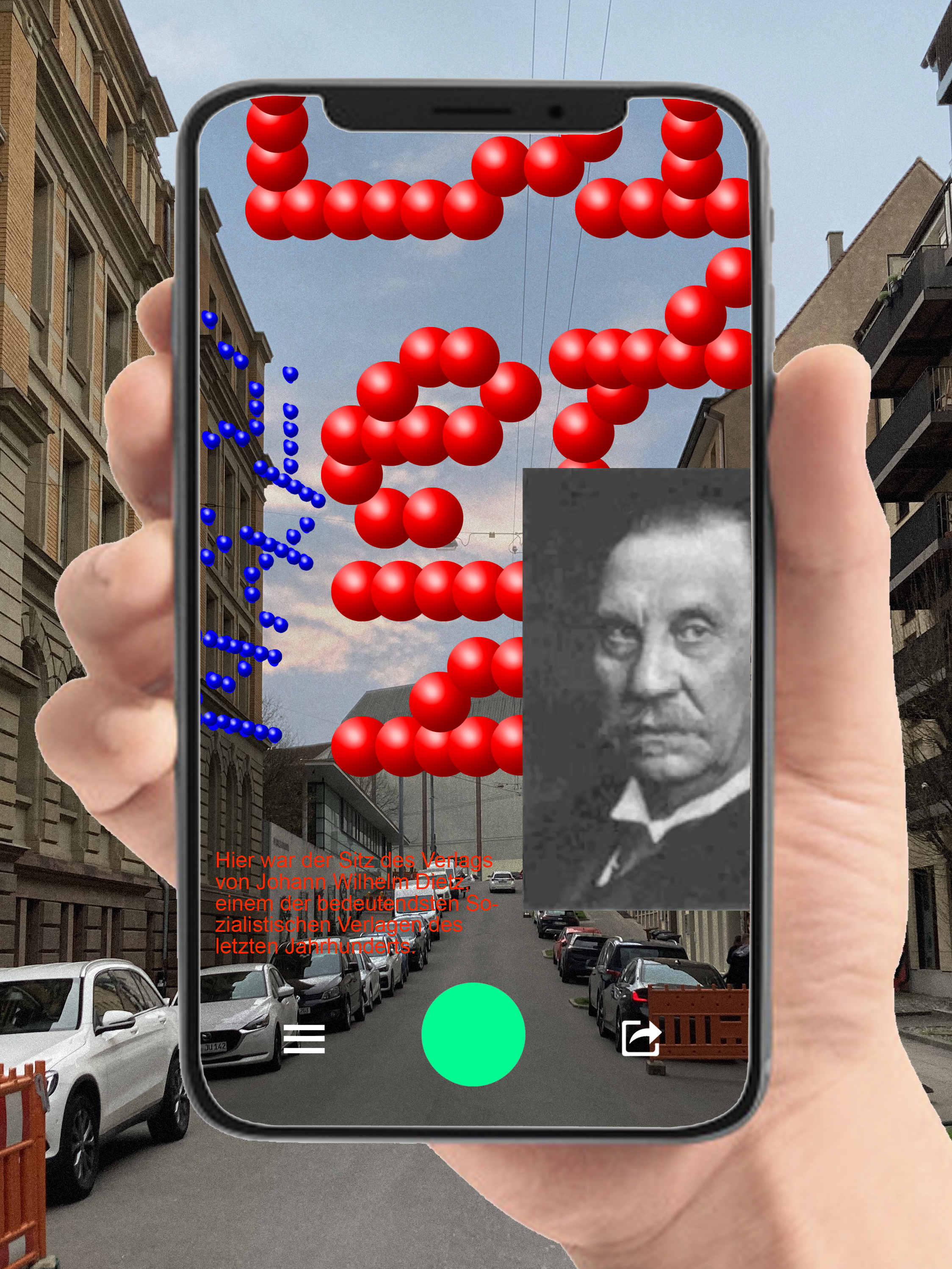

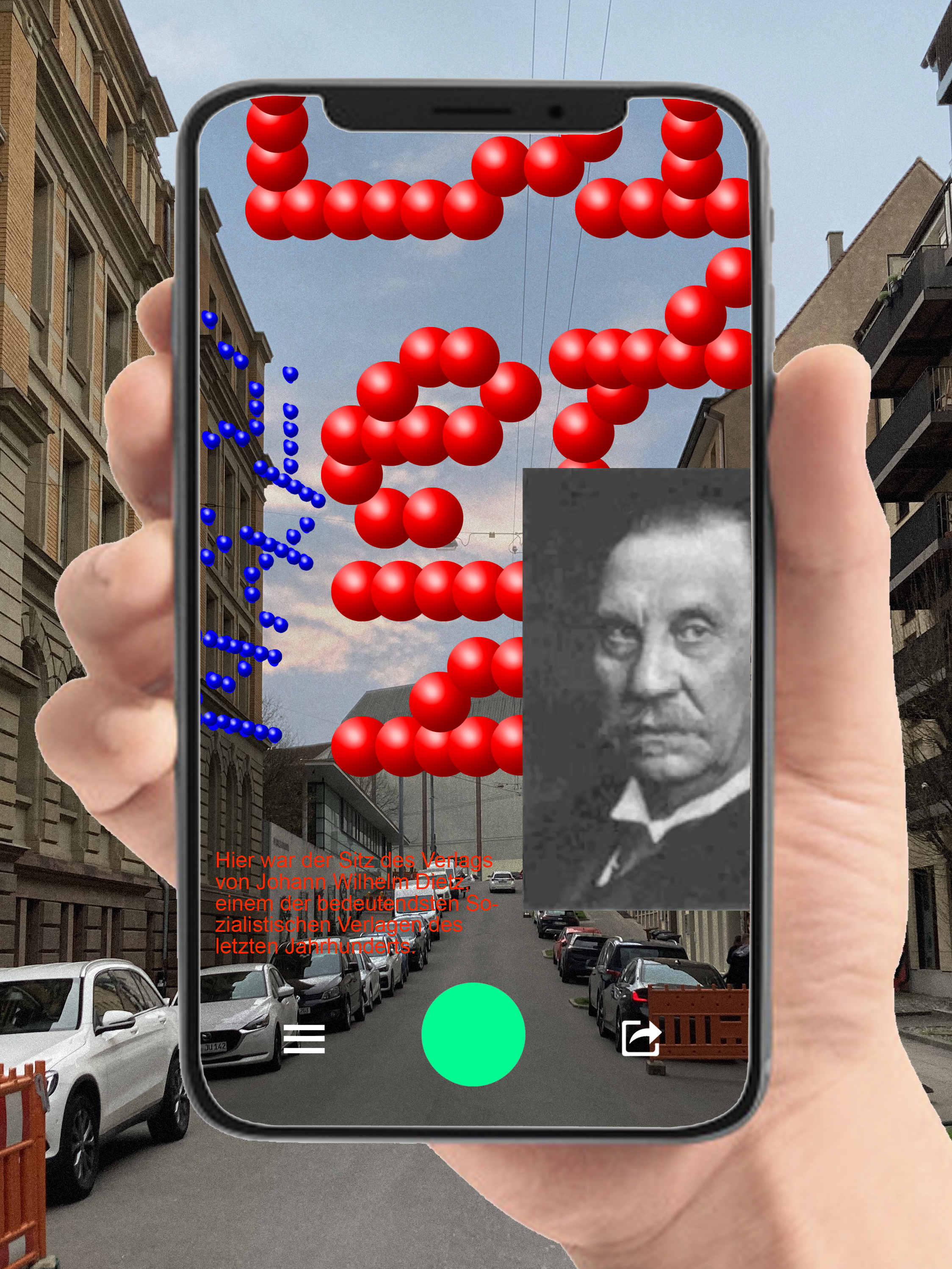

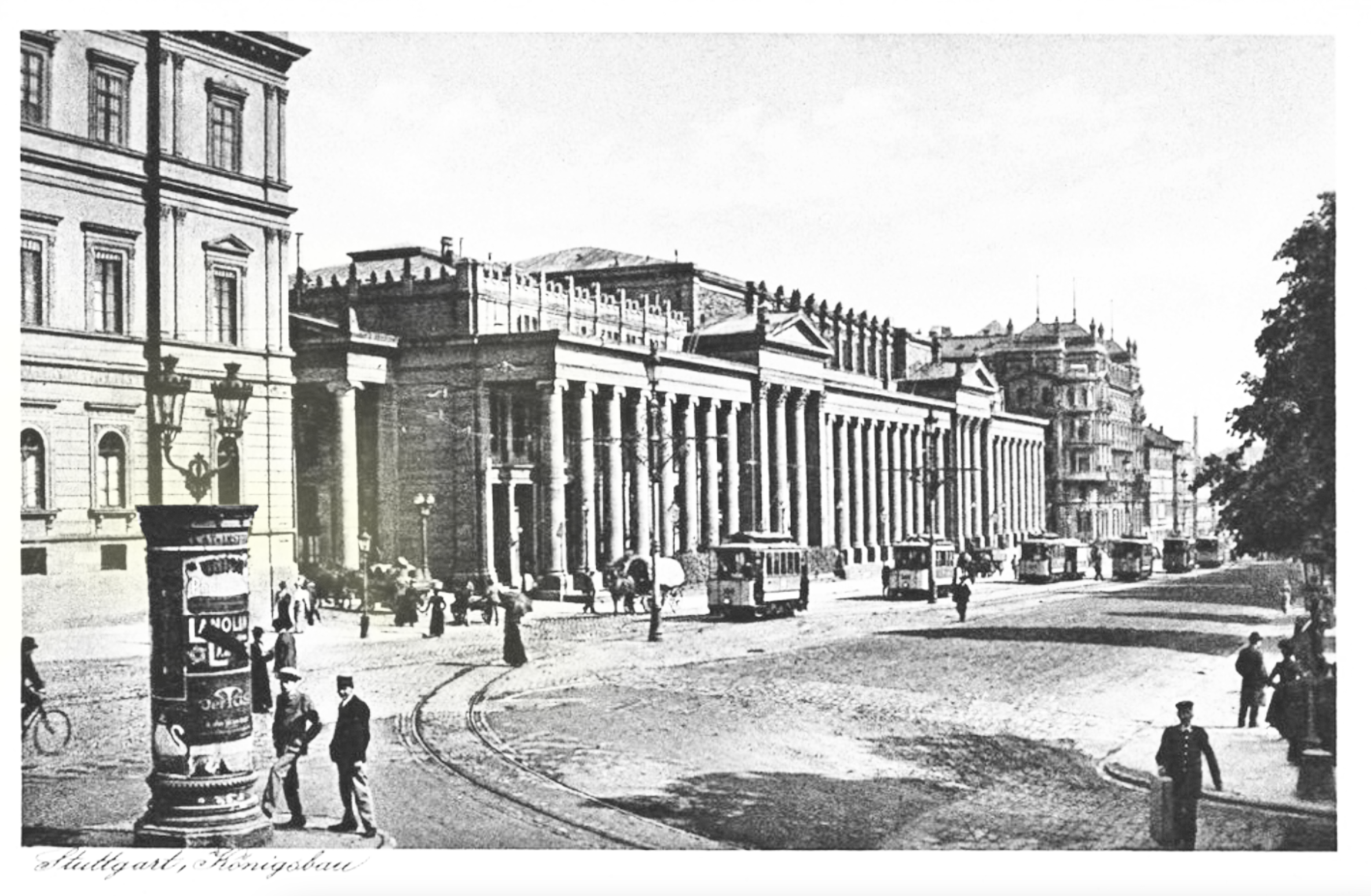

Installations- und Kommunikationskonzept | Digitalanaloger Erinnerungsort im öffentlichen Raum | Stuttgart August 2024

War, bin, werde sein: Revisiting the 1907 International Socialist Congress in Stuttgart.

Research work (1907 International Socialist Congress in Stuttgart) by Ana María Gomez Lopez, created as part of her fellowship at the Akademie Schloss Solitude.

Projekt Information

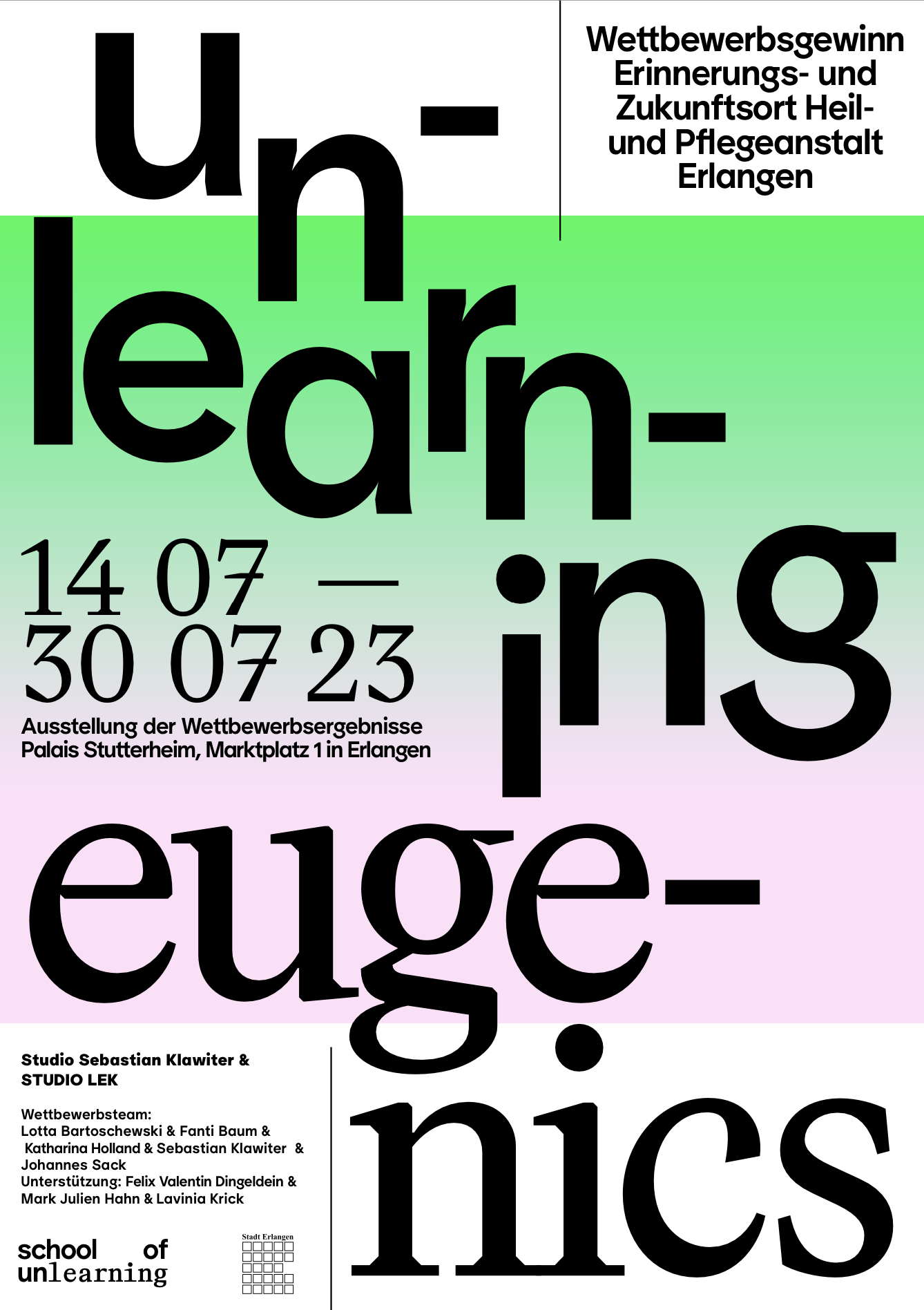

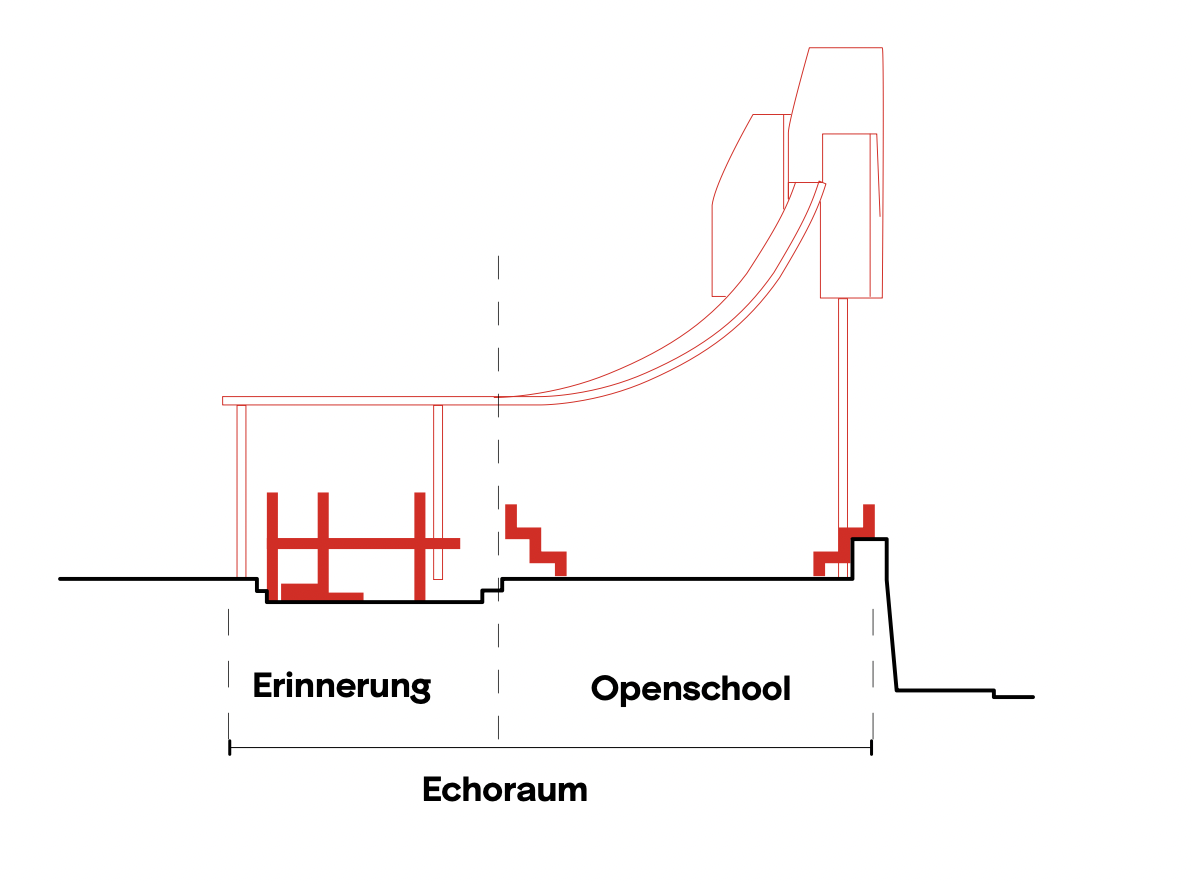

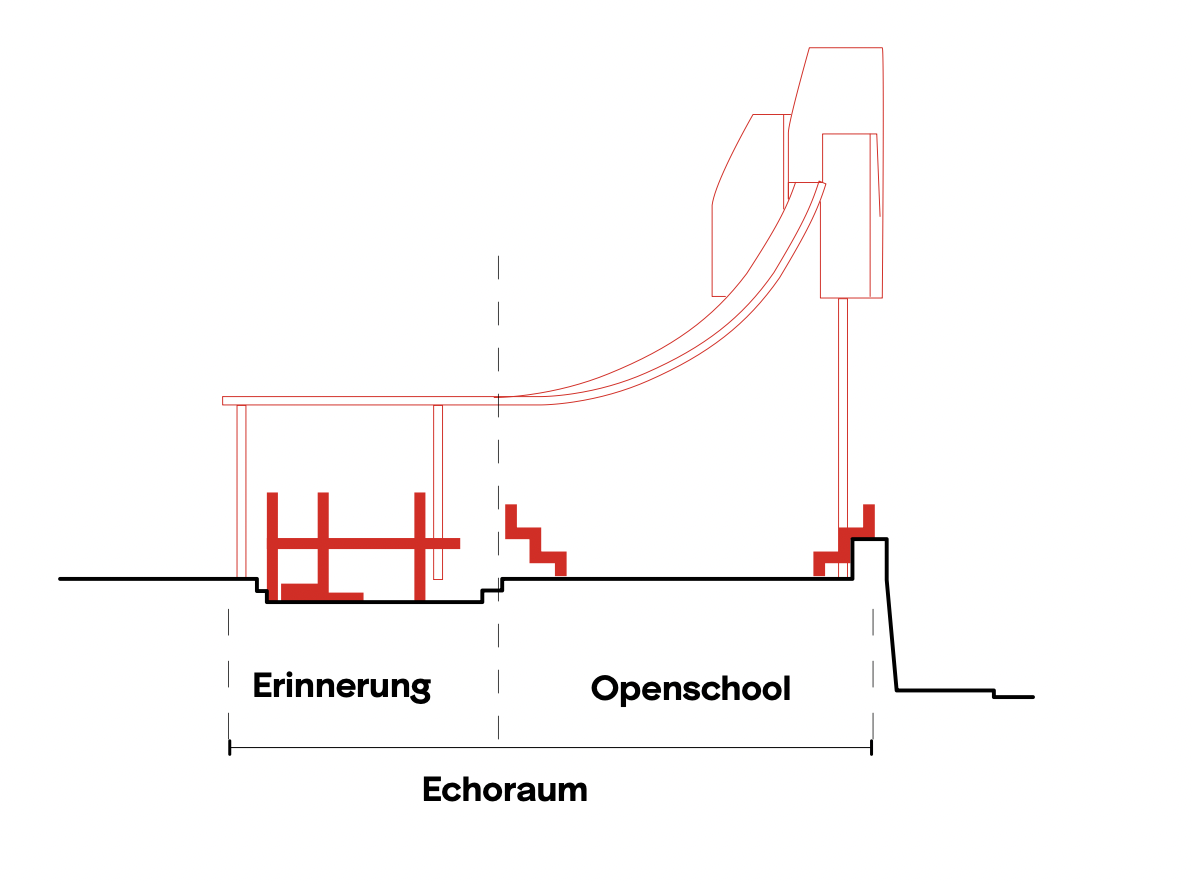

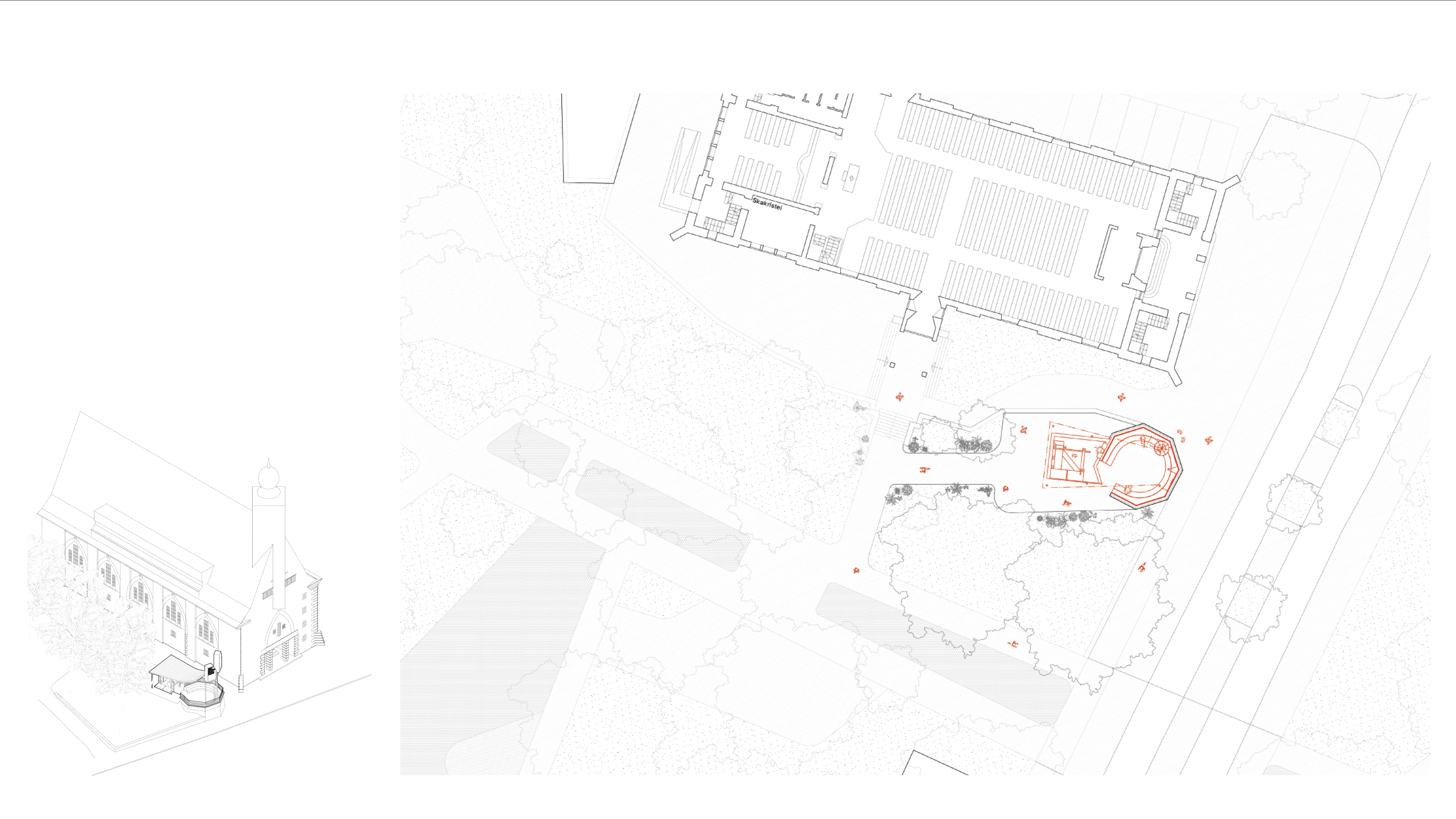

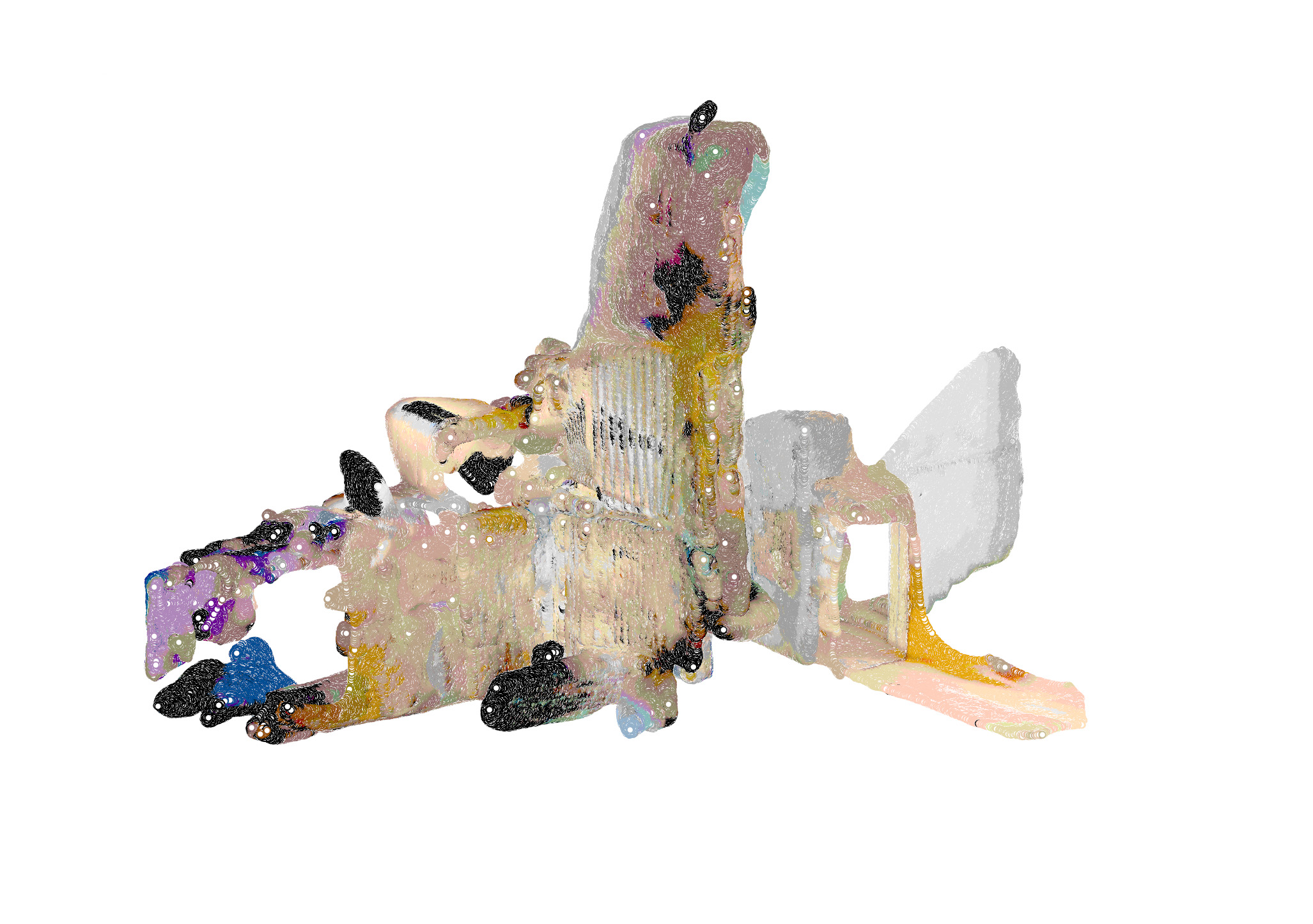

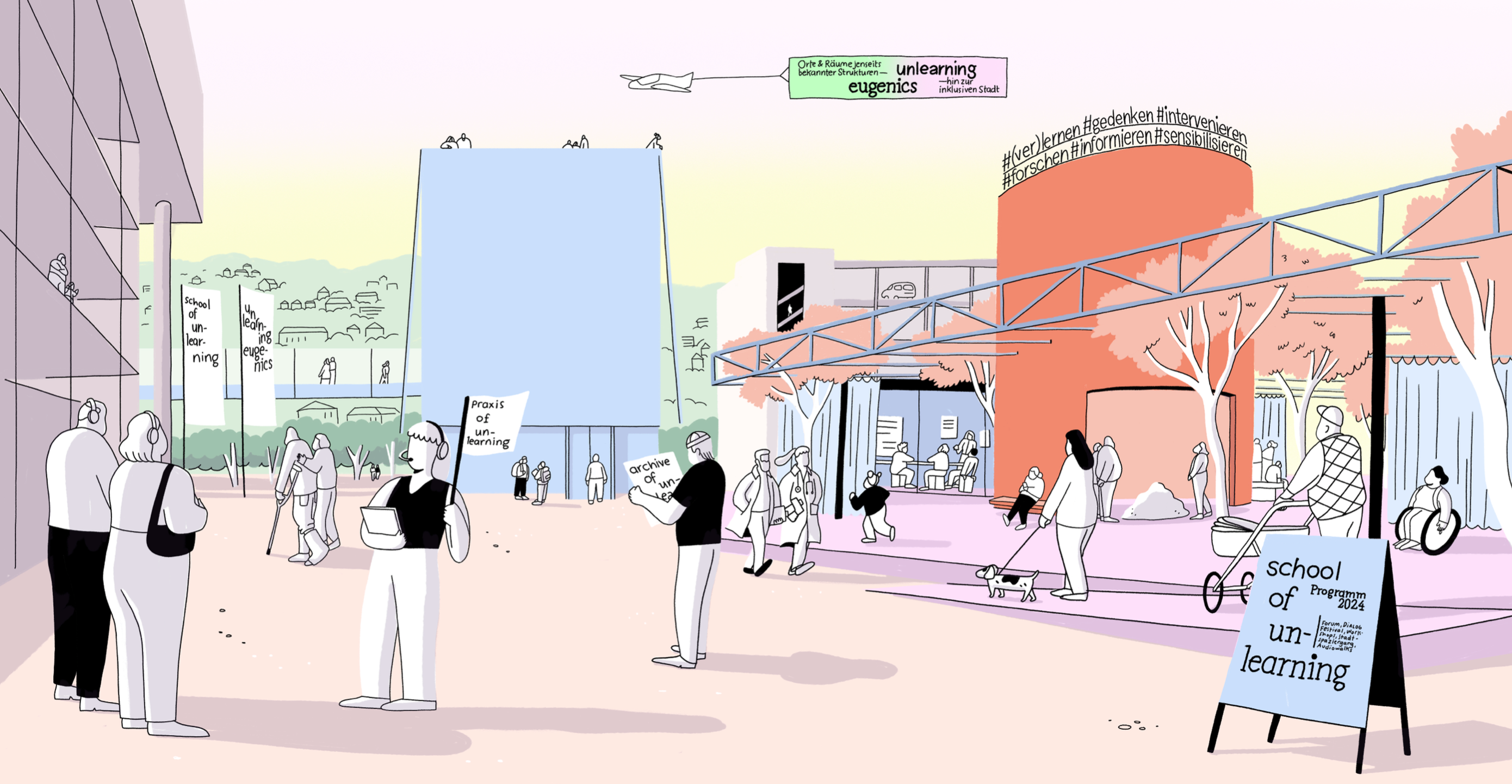

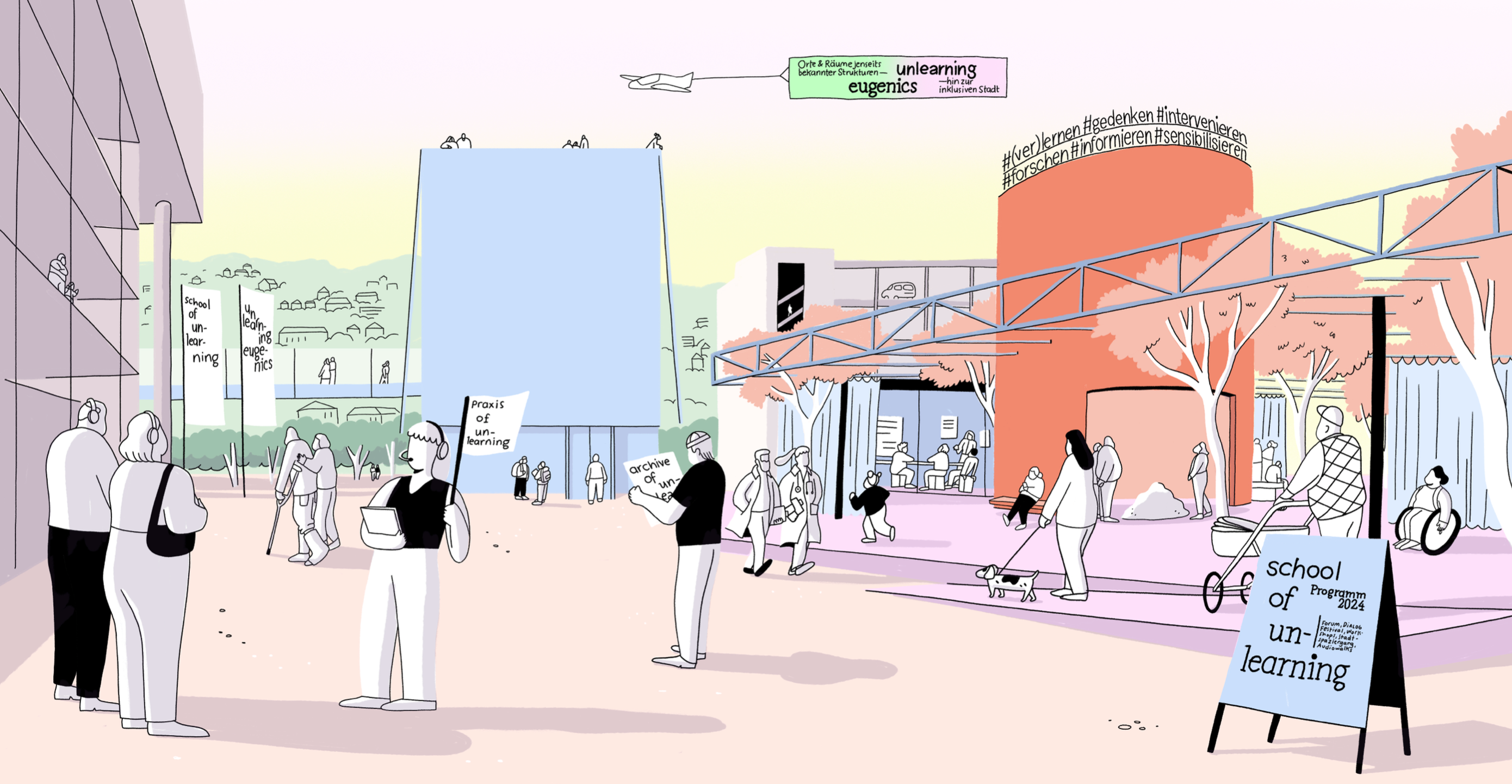

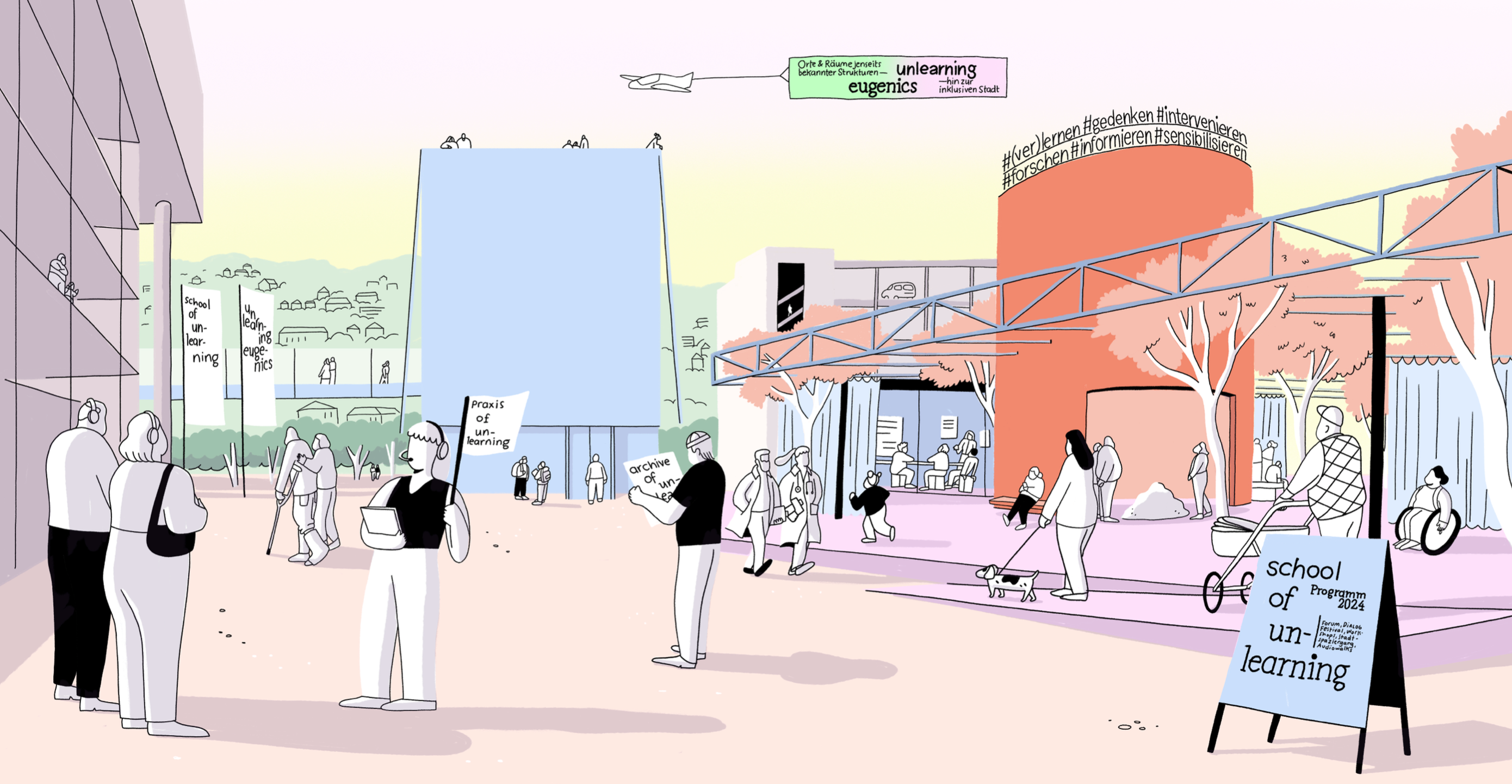

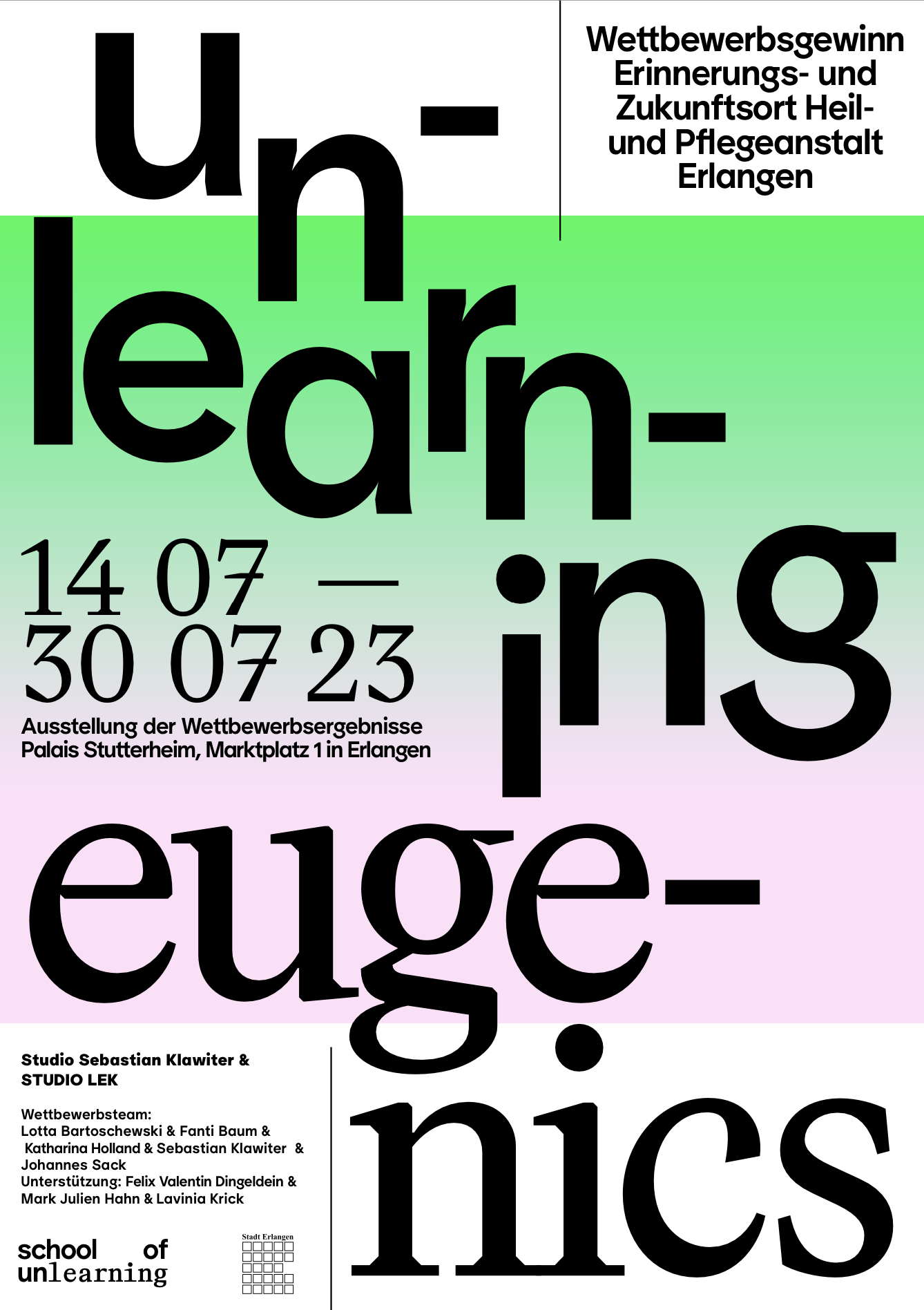

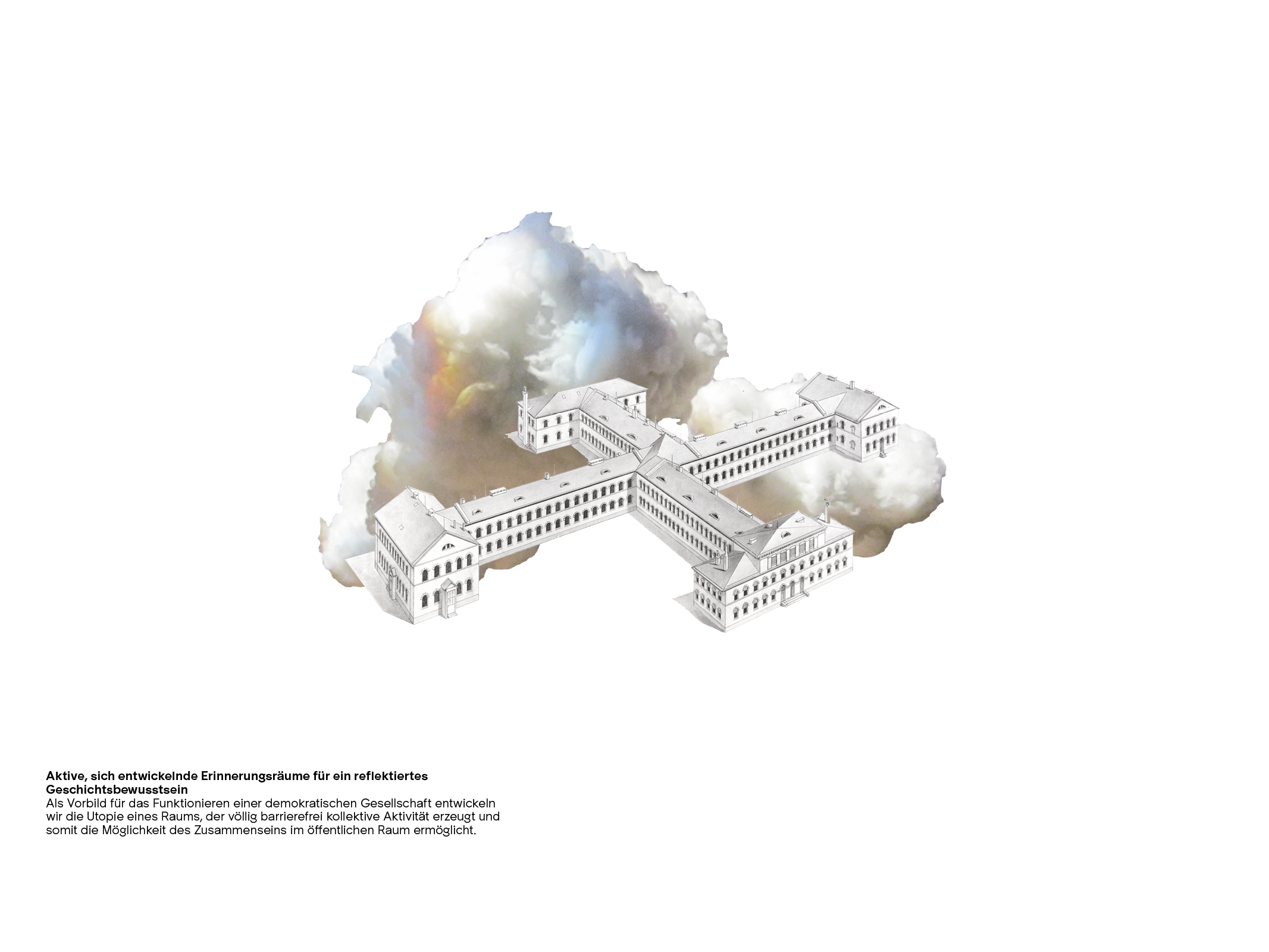

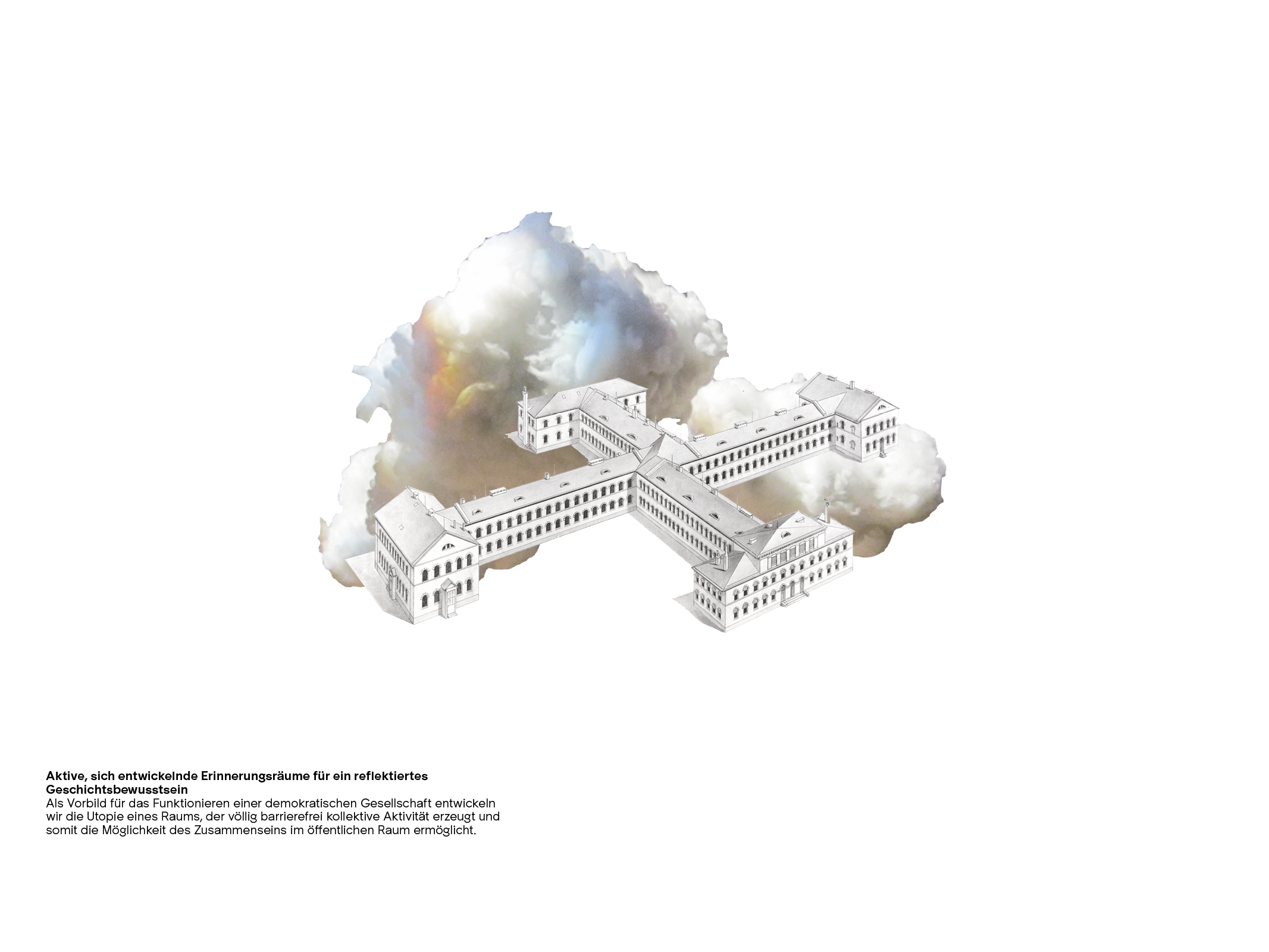

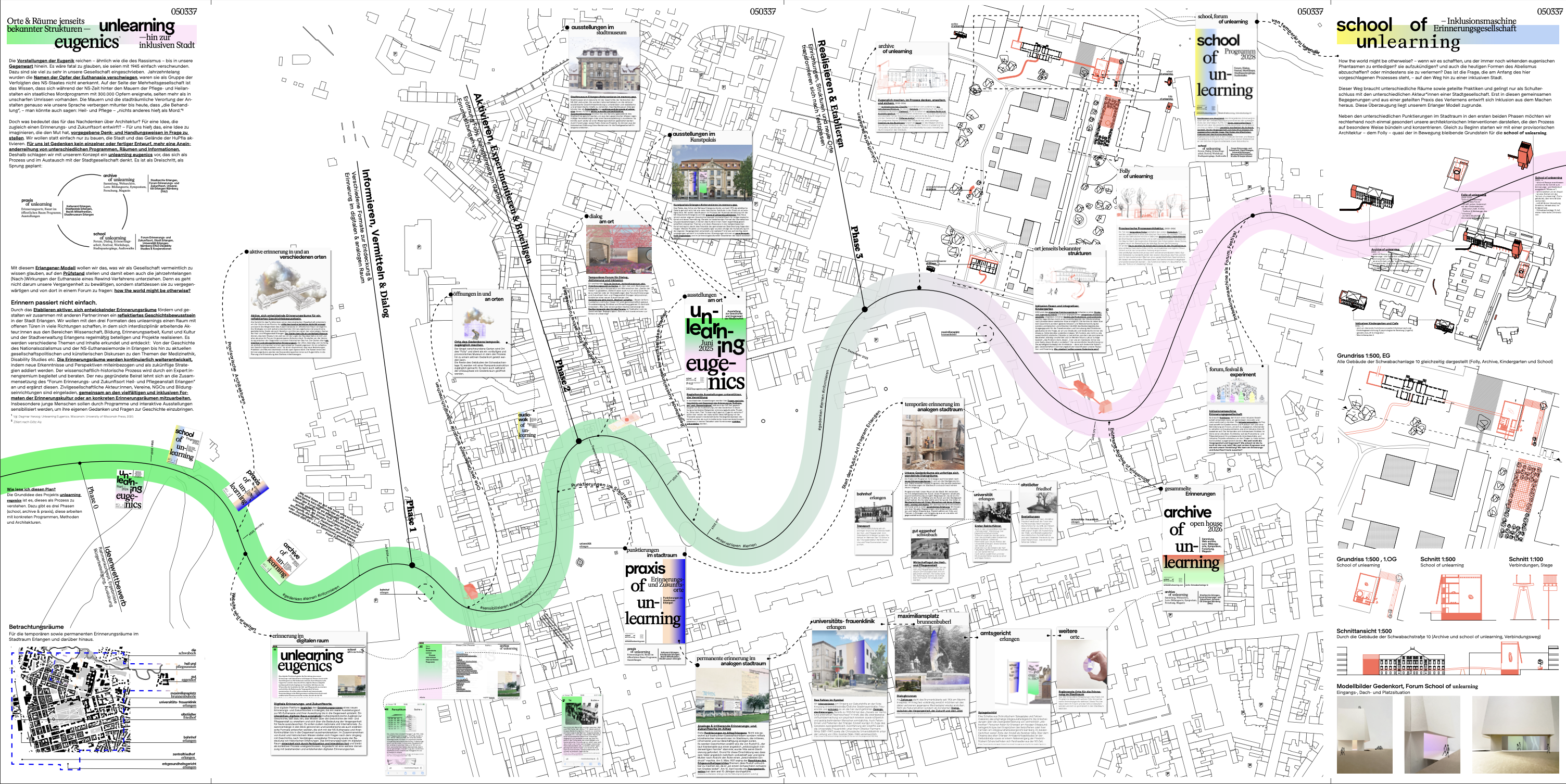

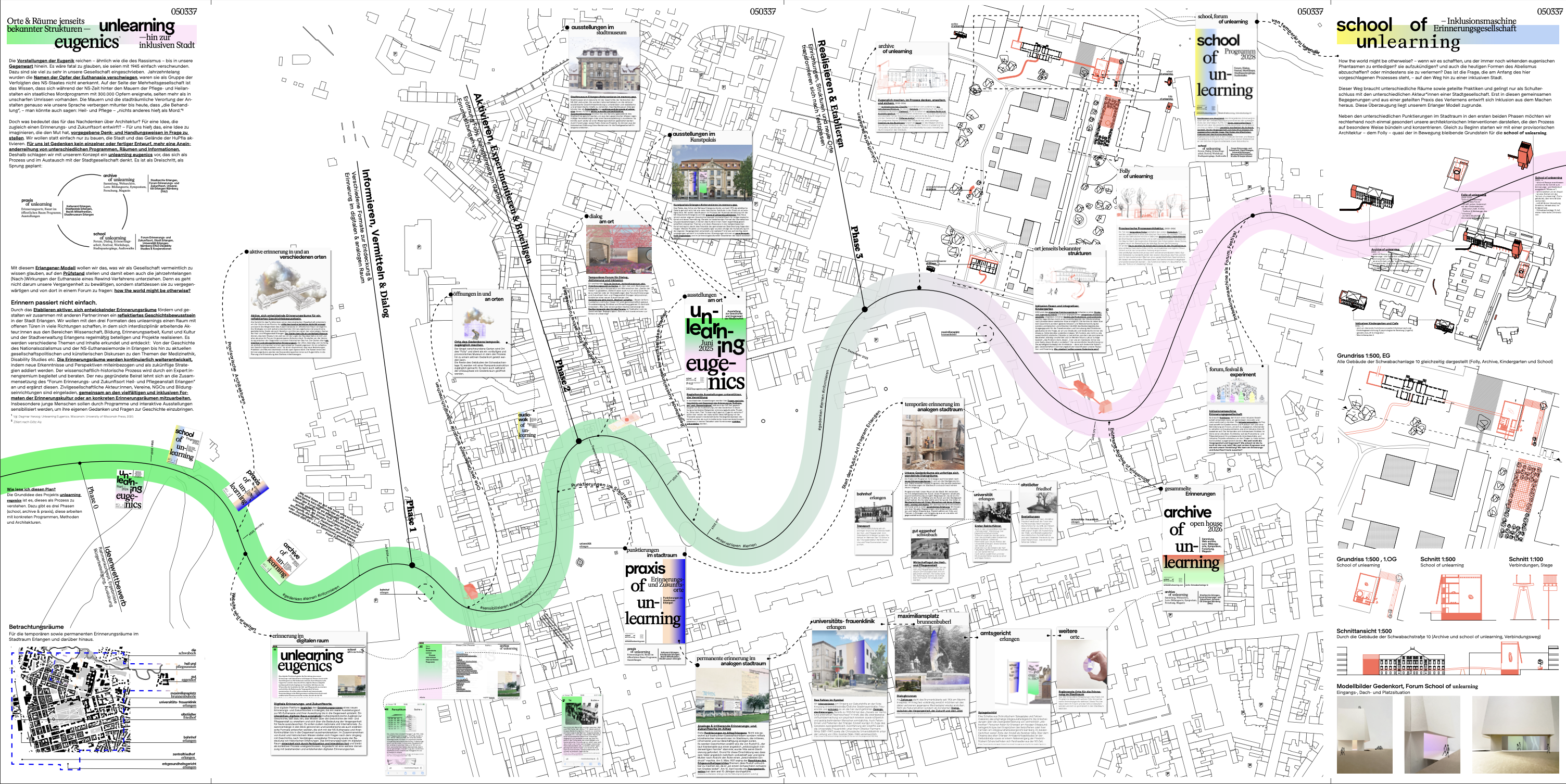

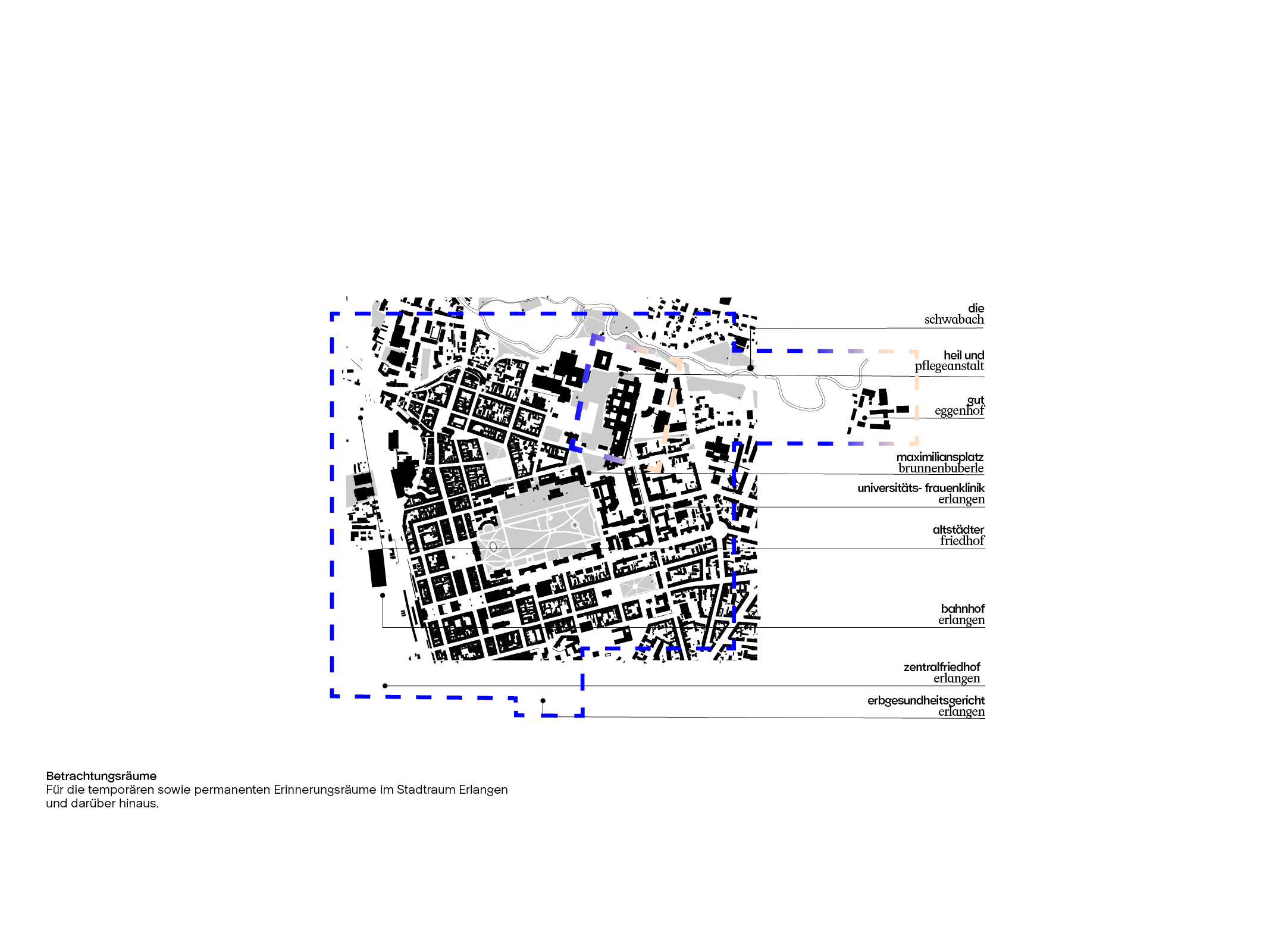

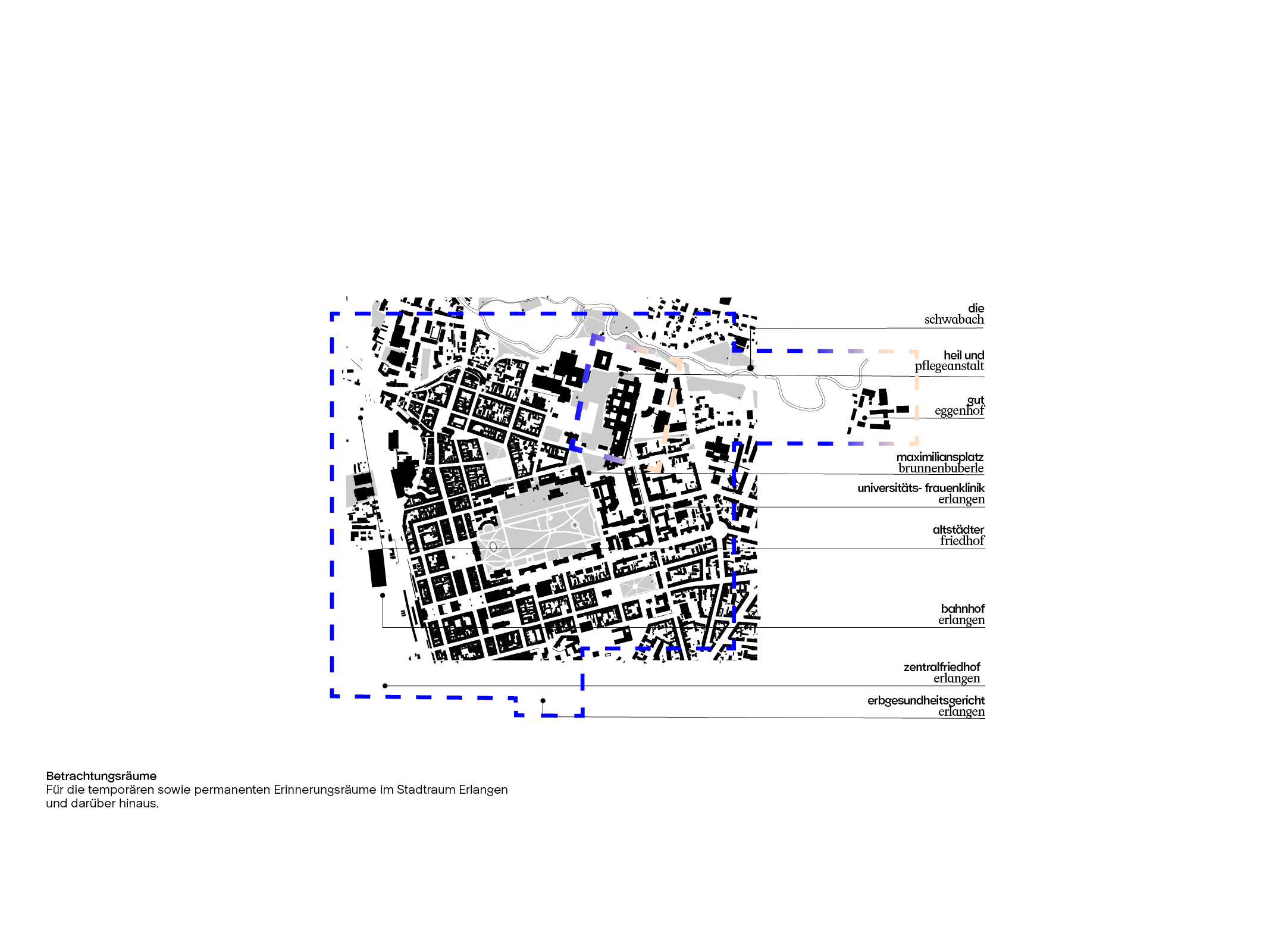

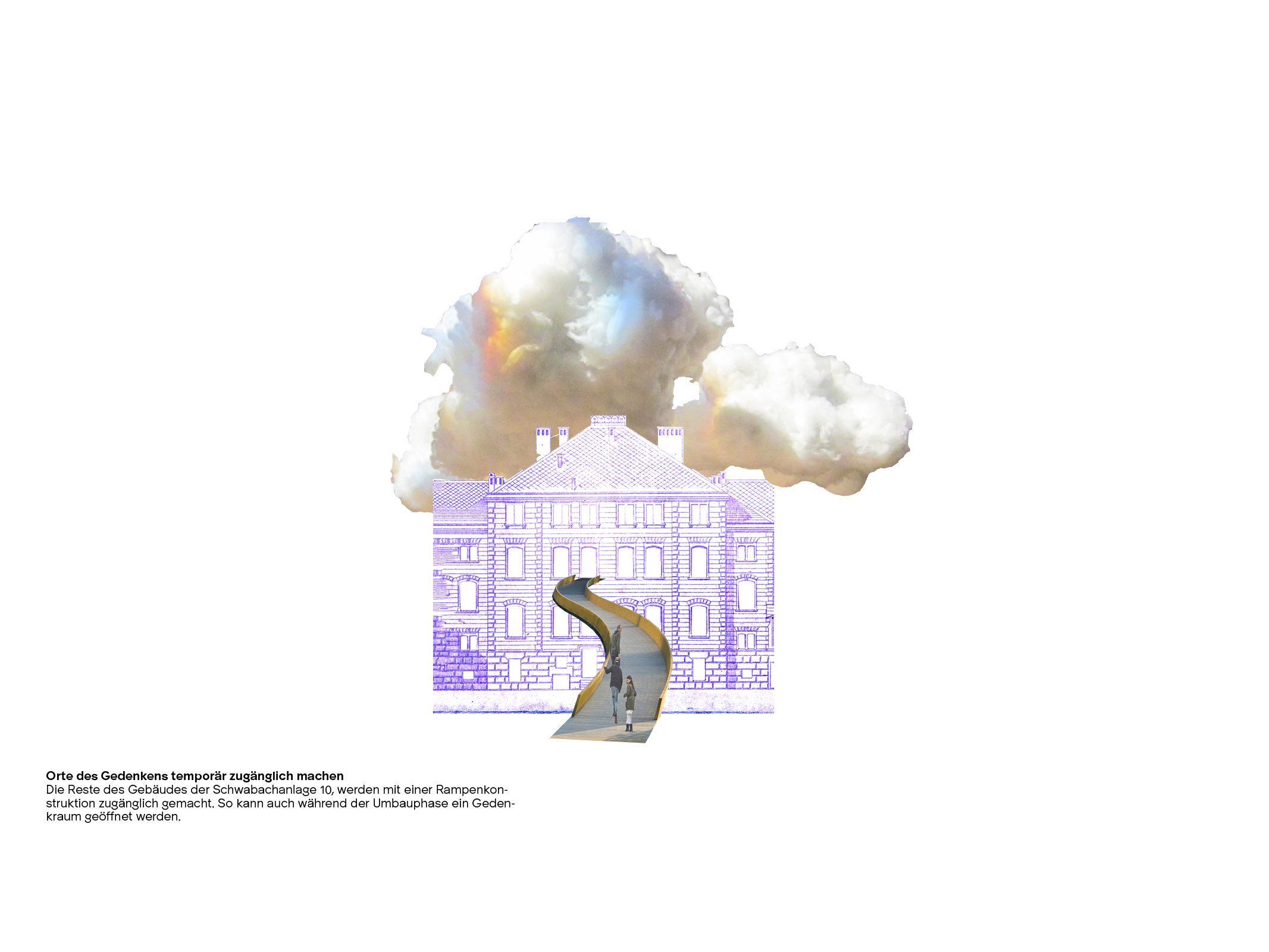

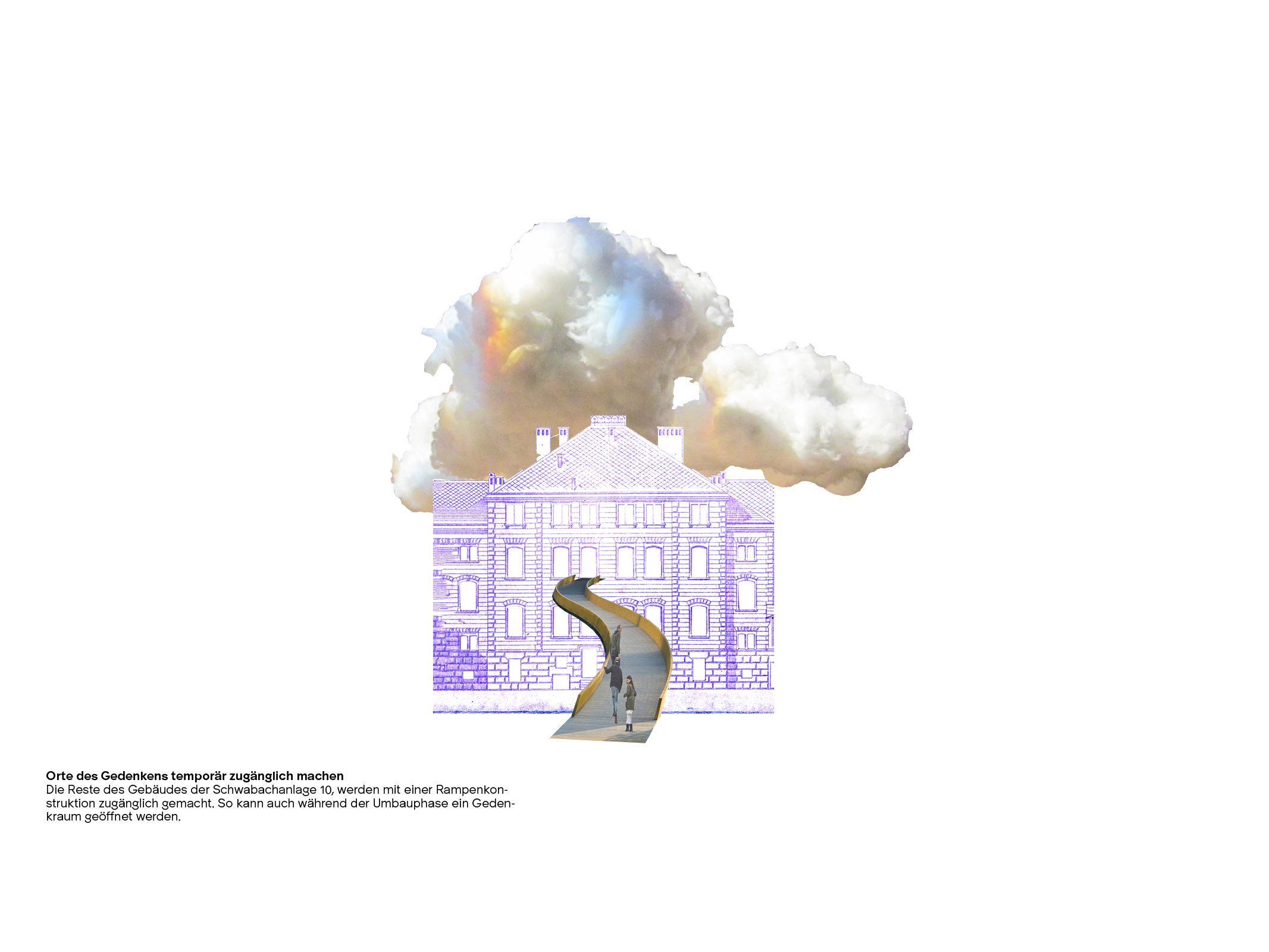

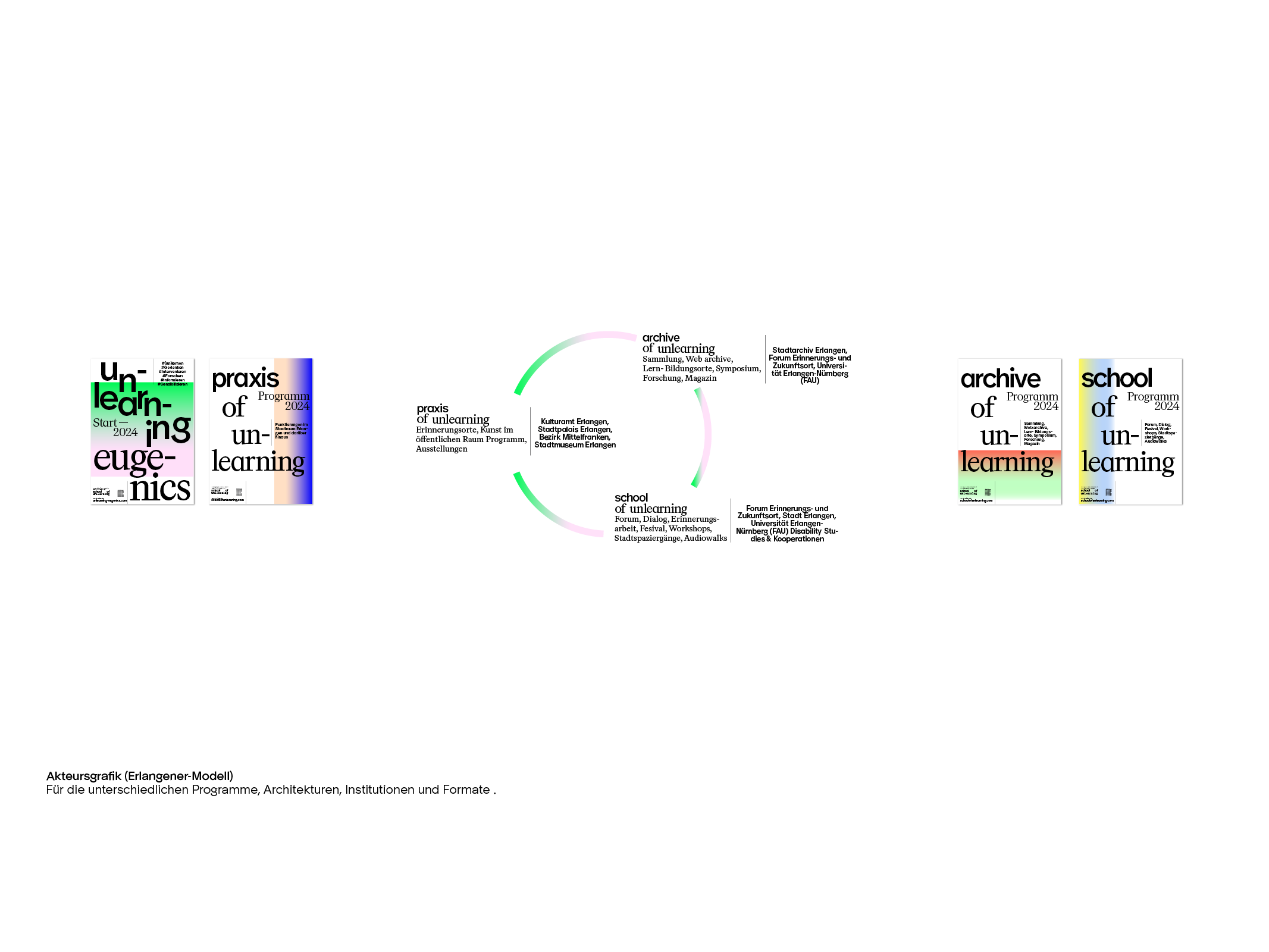

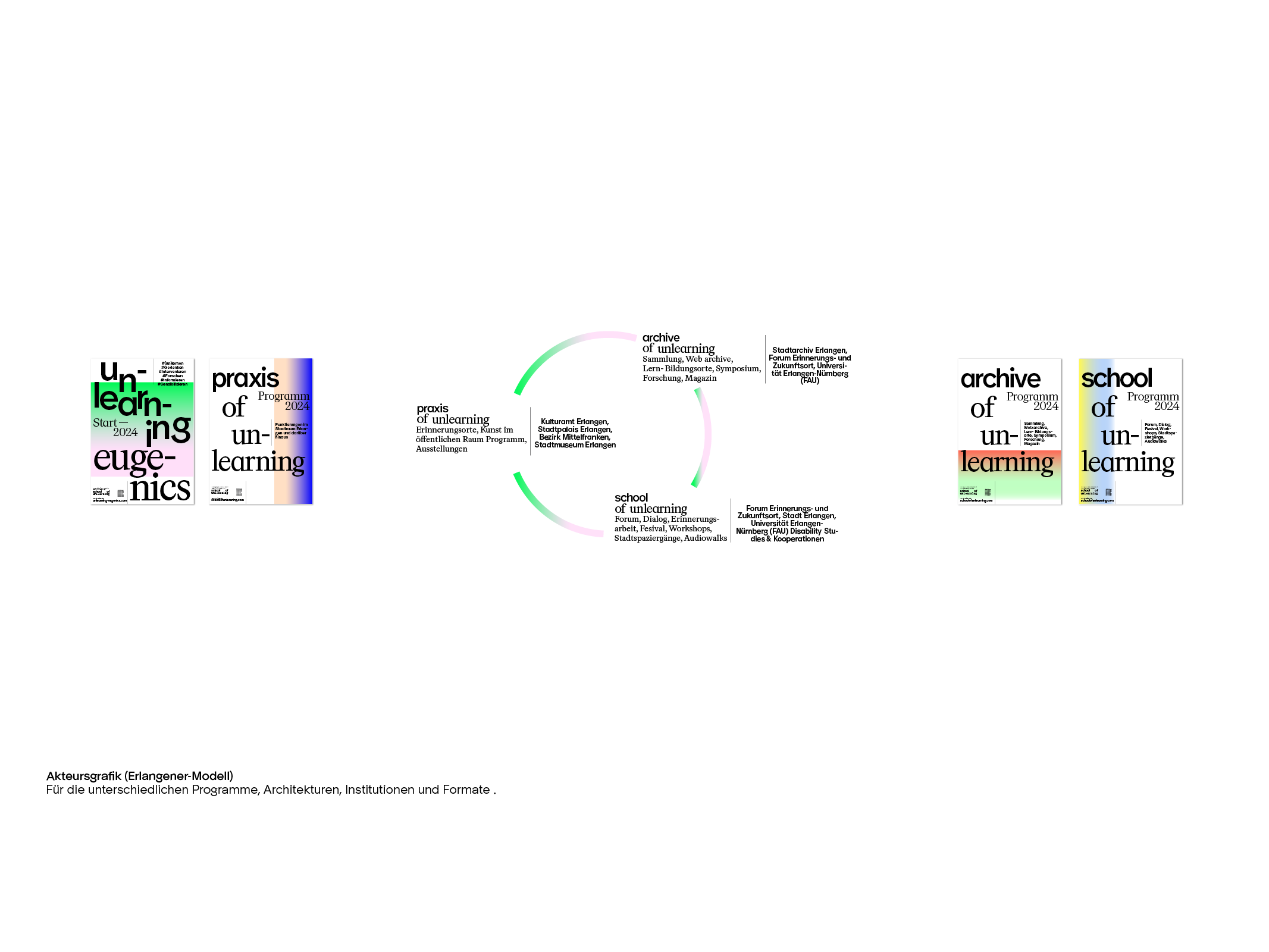

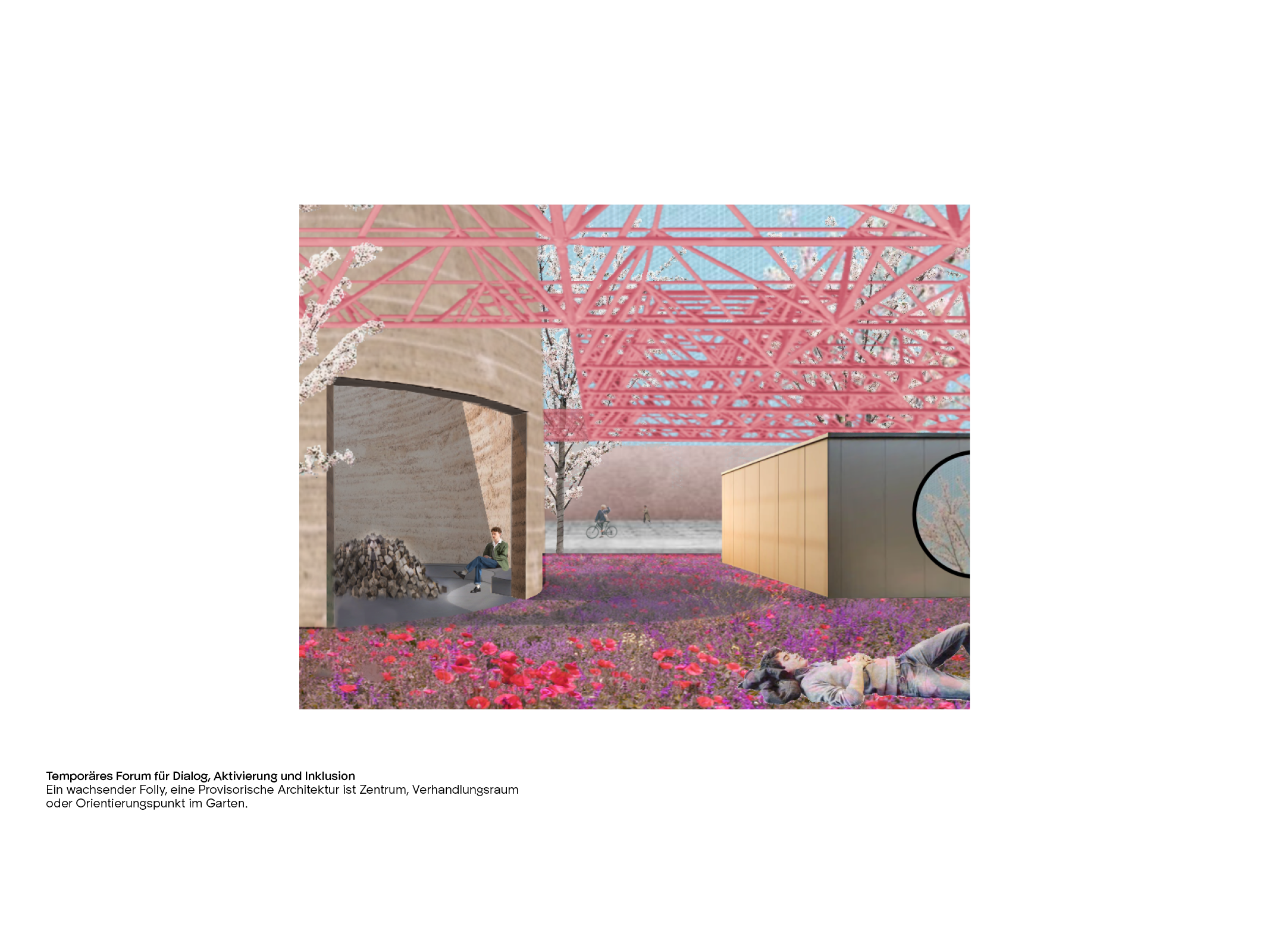

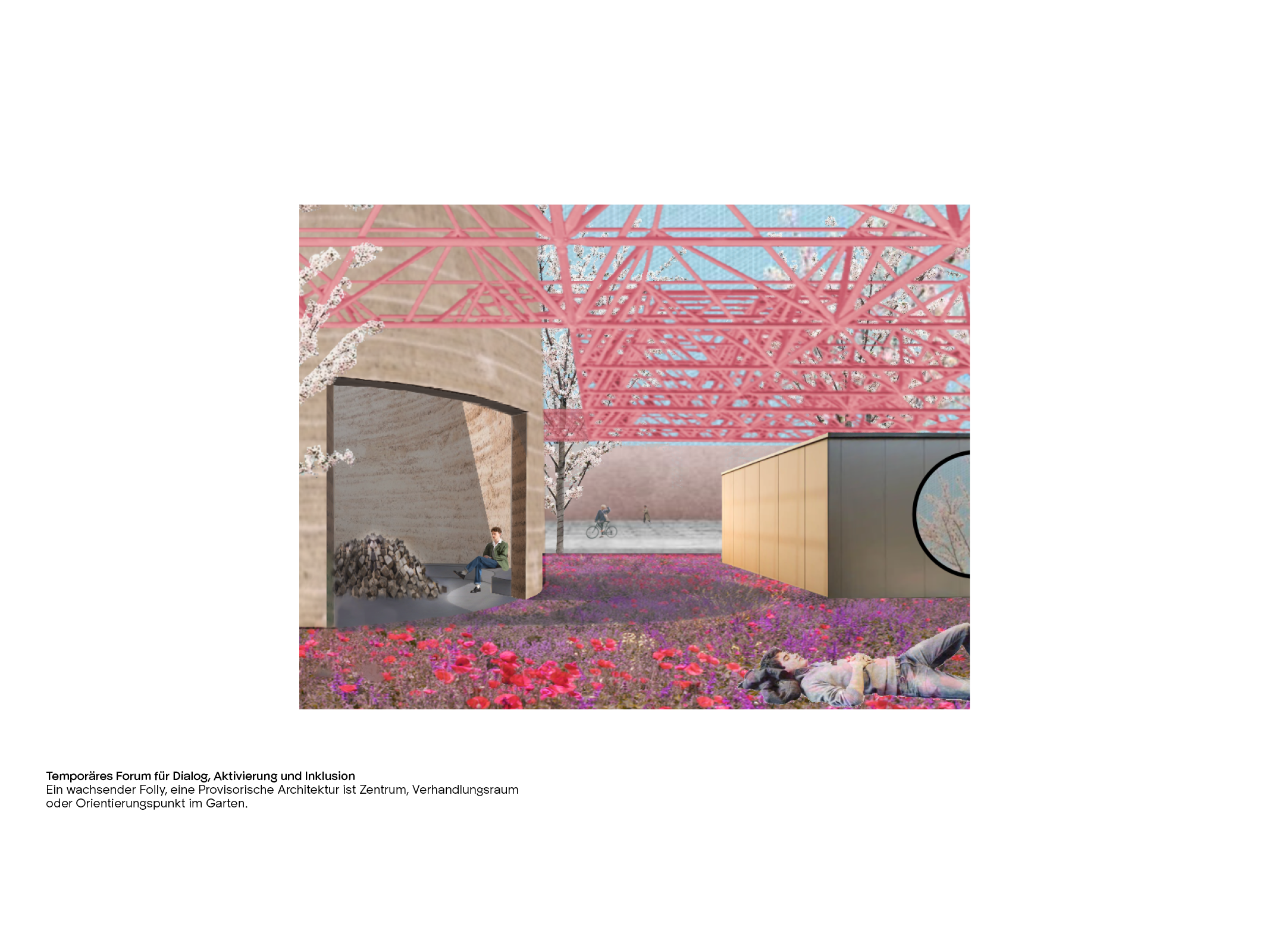

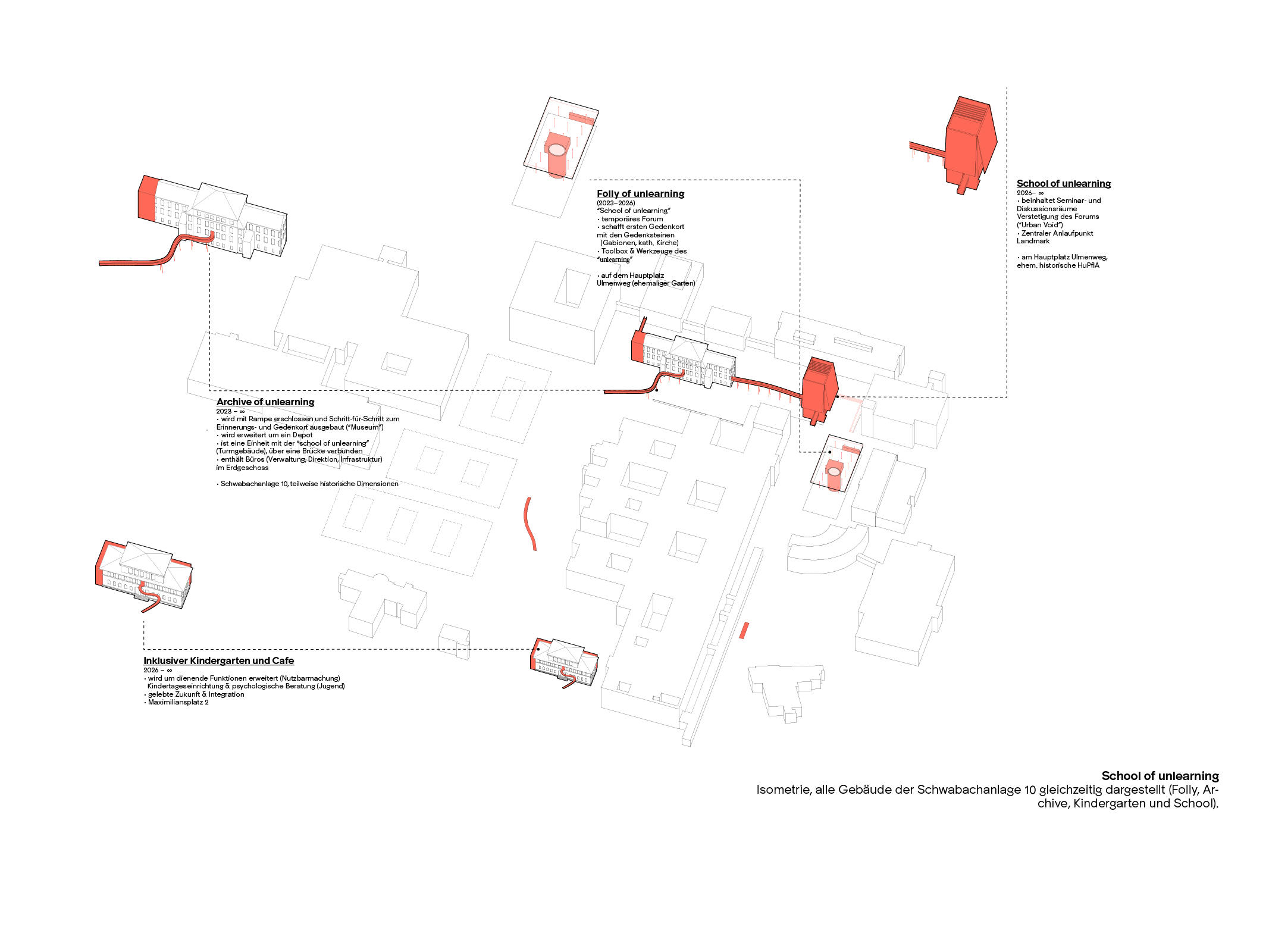

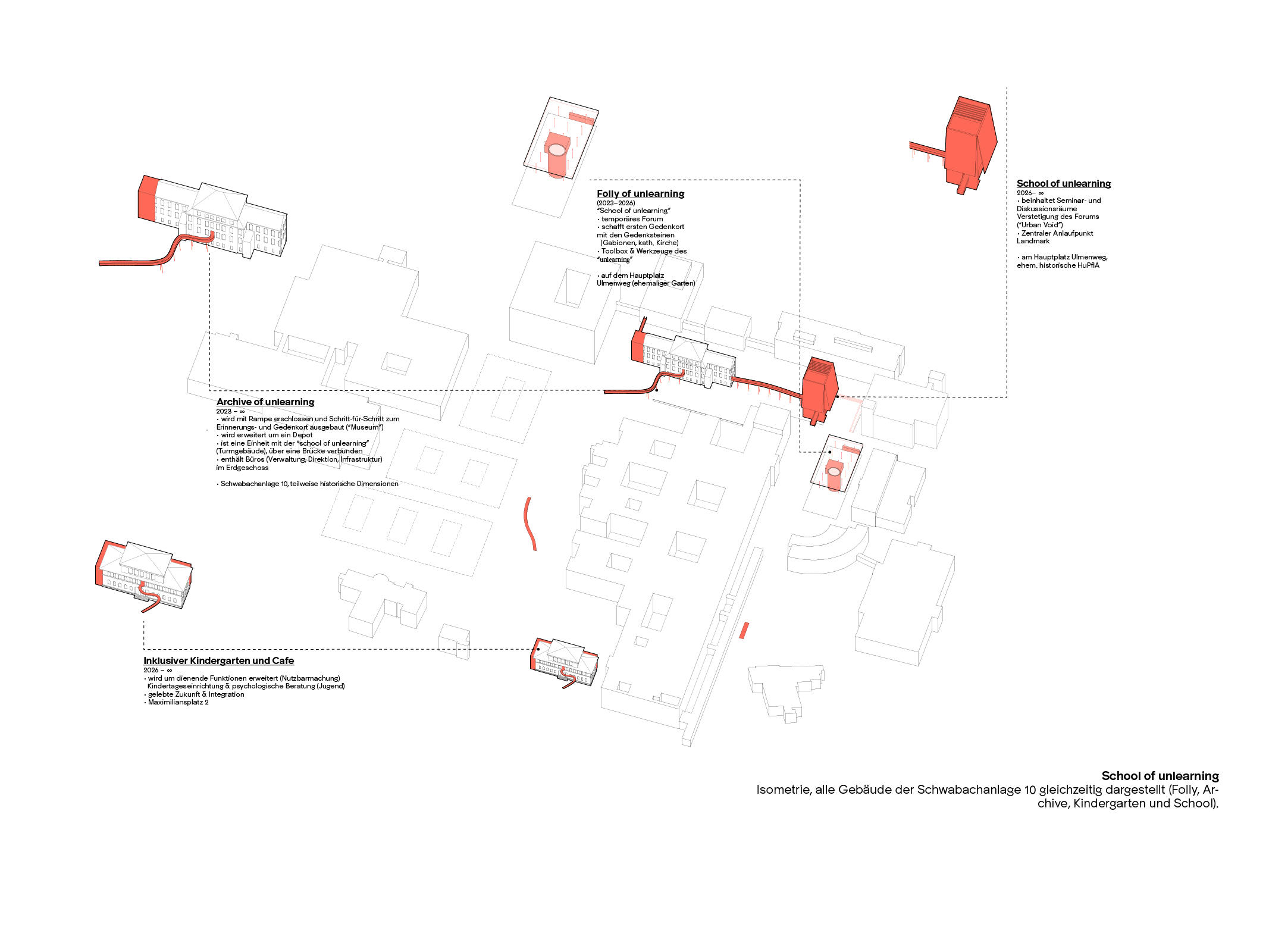

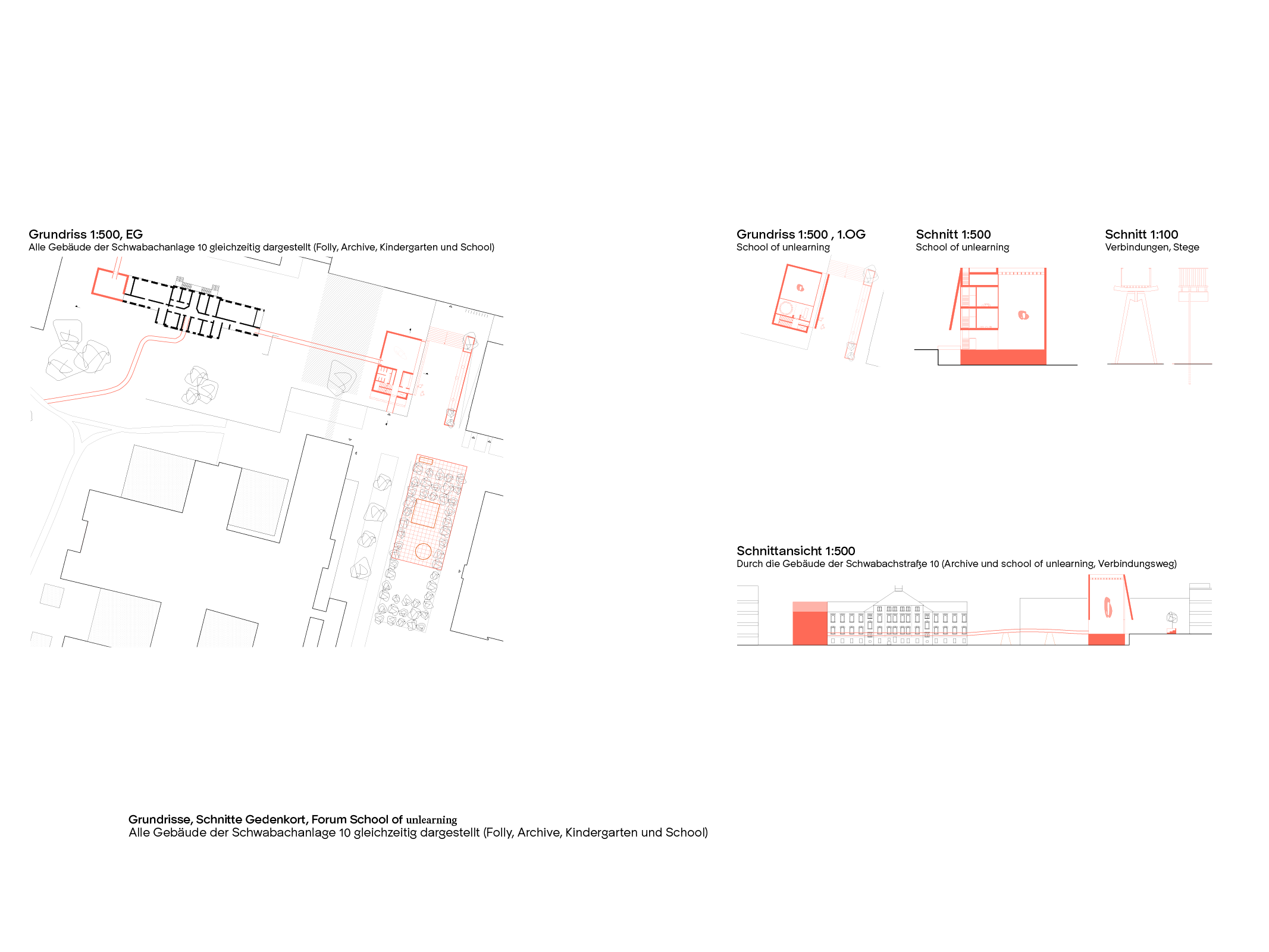

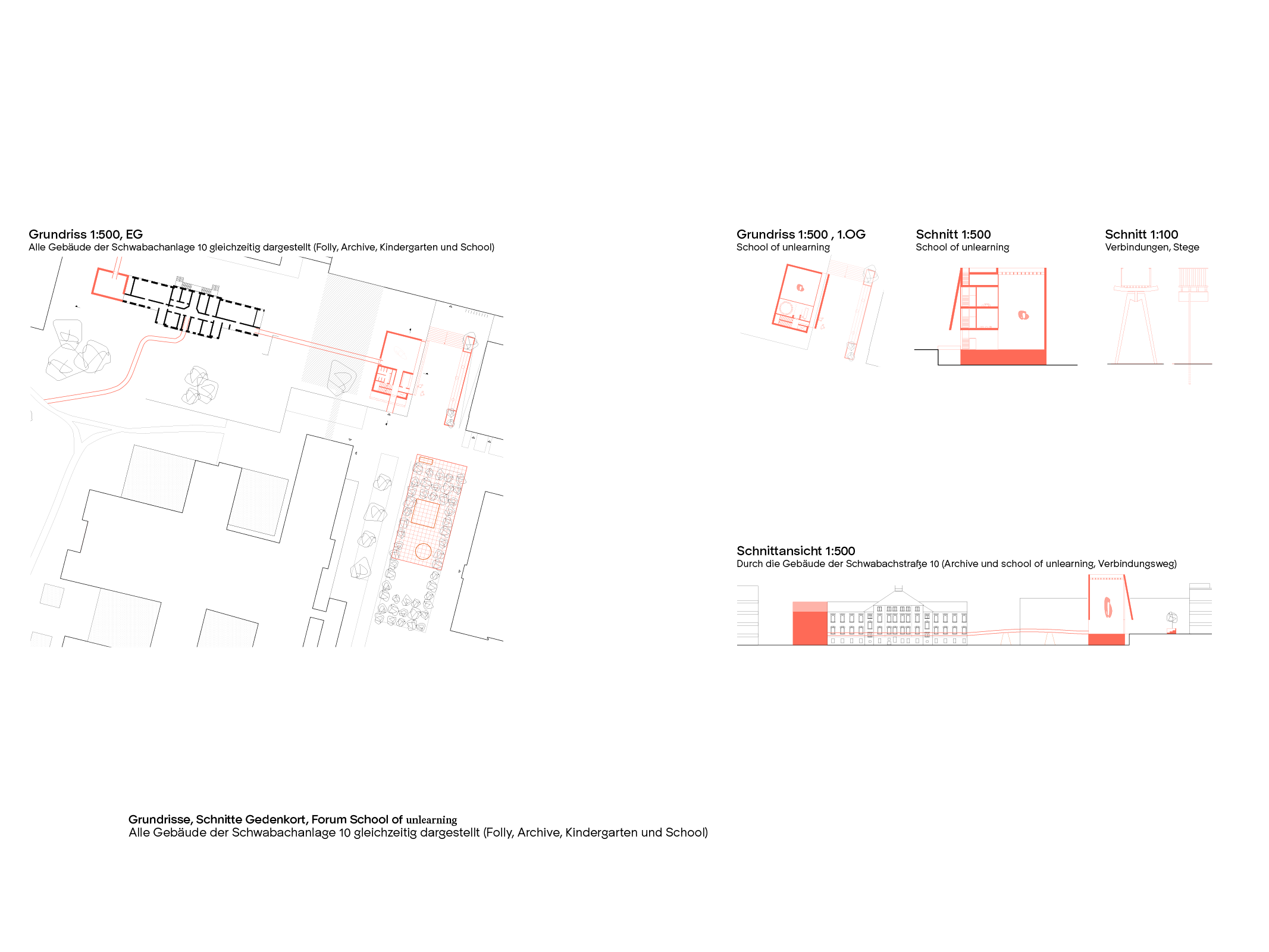

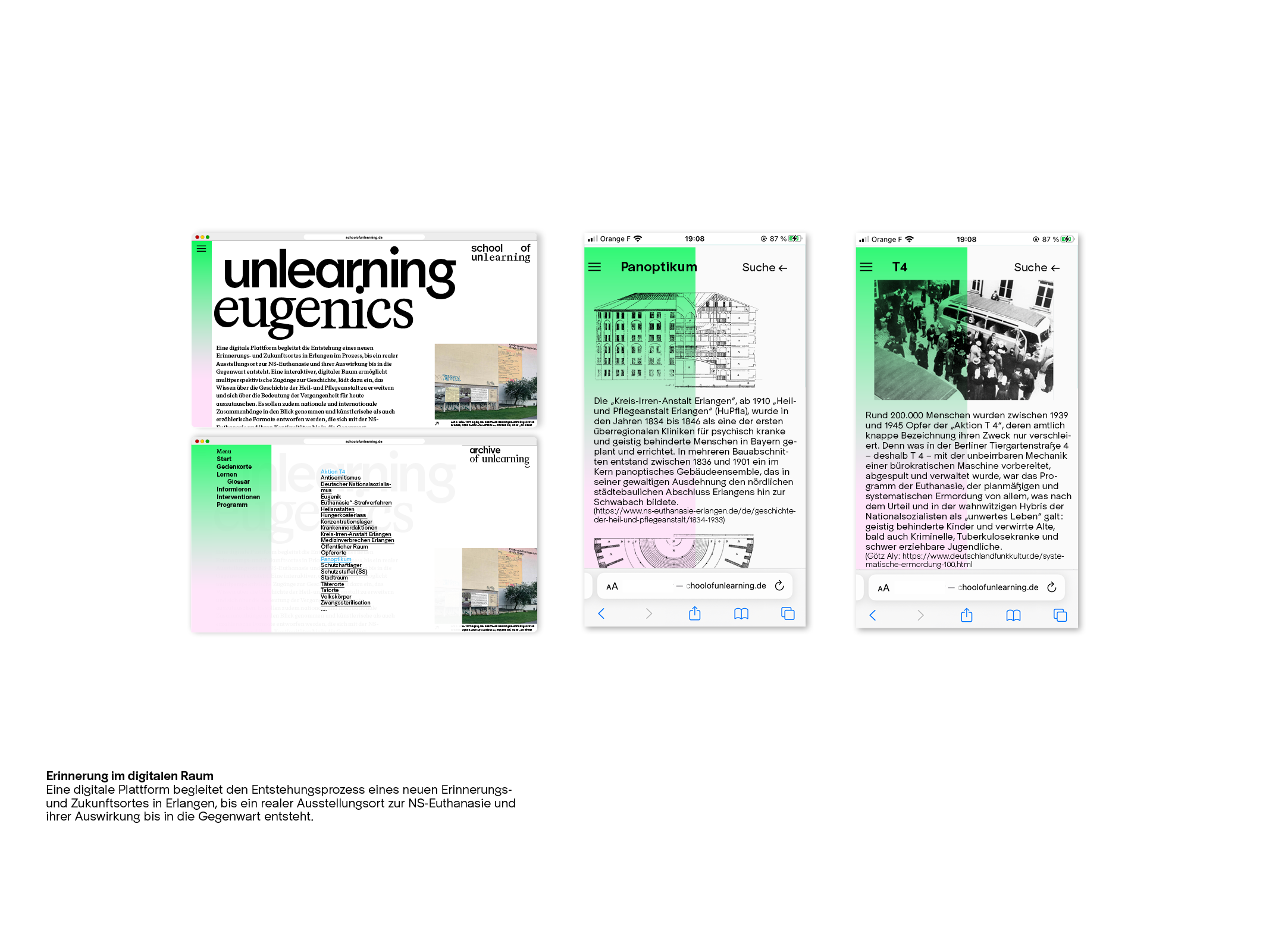

Wettbewerbsgewinn | Orte & Räume jenseits bekannter Strukturen —unlearning eugenics1 —hin zur inklusiven Stadt | Erlangen 2023

Die Vorstellungen der Eugenik reichen – ähnlich wie die des Rassismus – bis in unsere Gegenwart hinein. Es wäre fatal zu glauben, sie seien mit 1945 einfach verschwunden. Dazu sind sie viel zu sehr in unsere Gesellschaft eingeschrieben. Jahrzehntelang wurden die Namen der Opfer der Euthanasie verschwiegen, waren sie als Gruppe der Verfolgten des NS-Staates nicht anerkannt. Auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft ist das Wissen, dass sich während der NS-Zeit hinter den Mauern der Pflege- und Heilanstalten ein staatliches Mordprogramm mit 300.000 Opfern ereignete, selten mehr als in unscharfen Umrissen vorhanden. Die Mauern und die stadträumliche Verortung der Anstalten genauso wie unsere Sprache verbergen mitunter bis heute, dass „die Behandlung“, – man könnte auch sagen: Heil- und Pflege – „nichts anderes hieß als Mord.“2

Doch was bedeutet das für das Nachdenken über Architektur? Für eine Idee, die zugleich einen Erinnerungs- und Zukunftsort entwirft? – Für uns heißt das, eine Idee zu imaginieren, die den Mut hat, vorgegebene Denk- und Handlungsweisen in Frage zu stellen. Wir wollen statt einfach nur zu bauen, die Stadt und das Gelände der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen aktivieren. Für uns ist Gedenken kein einzelner oder fertiger Entwurf, mehr eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen Programmen, Räumen und Informationen. Deshalb schlagen wir mit unserem Konzept ein unlearning eugenics vor, das sich als Prozess und im Austausch mit der Stadtgesellschaft denkt.

1 Vgl. Dagmar Herzog: Unlearning Eugenics. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2020.

2 Zitiert nach Götz Aly

Projekt Information

gewonnen

Ort

Erlangen Heil- und Pflegeanstalt (Hupfla)

Type

Wettbewerbsgewinn Offener zweiphasiger Städtebaulicher Ideenwettbewerb

Felix Valentin Dingeldein & Lavinia Krick

Partnerin

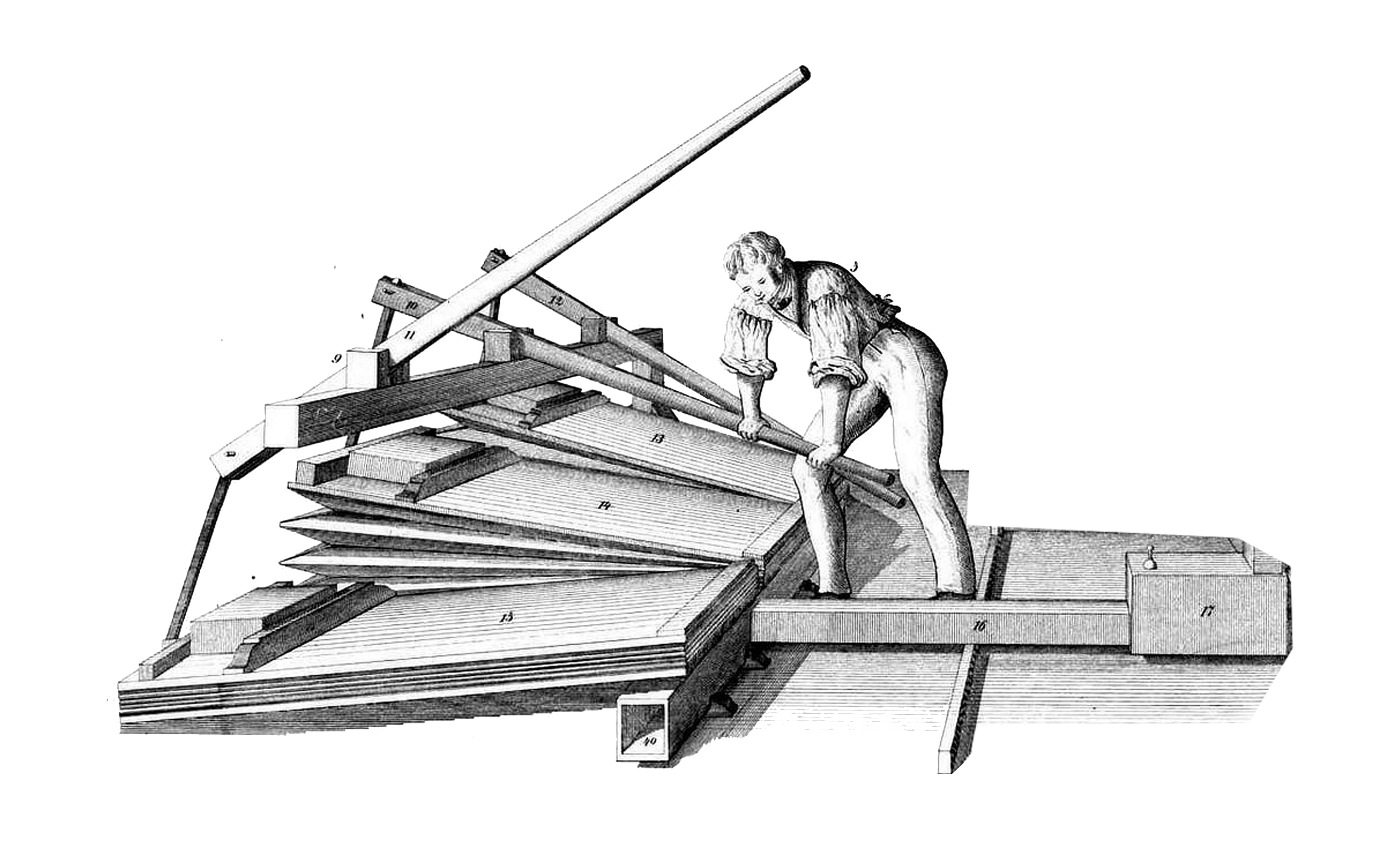

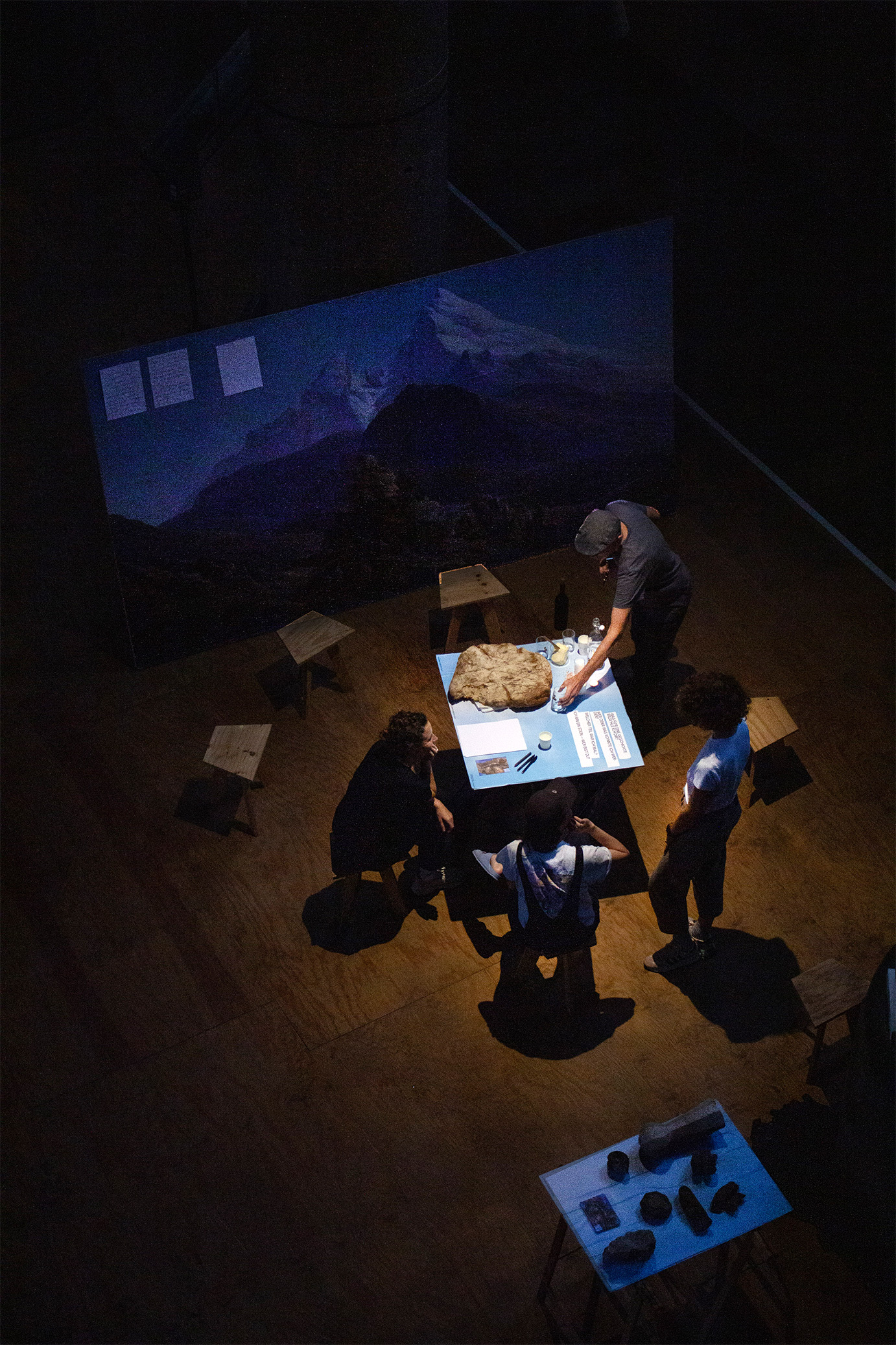

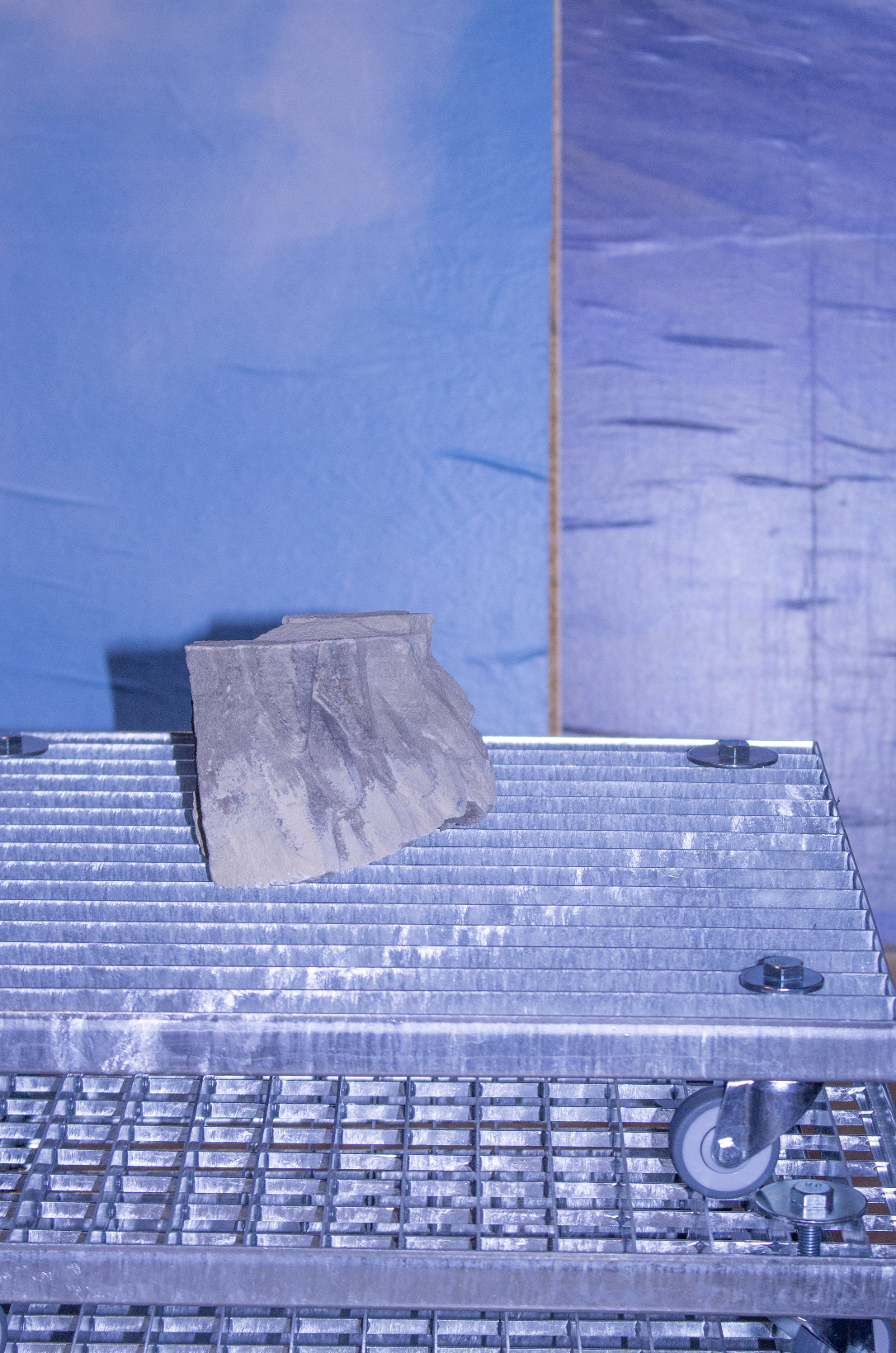

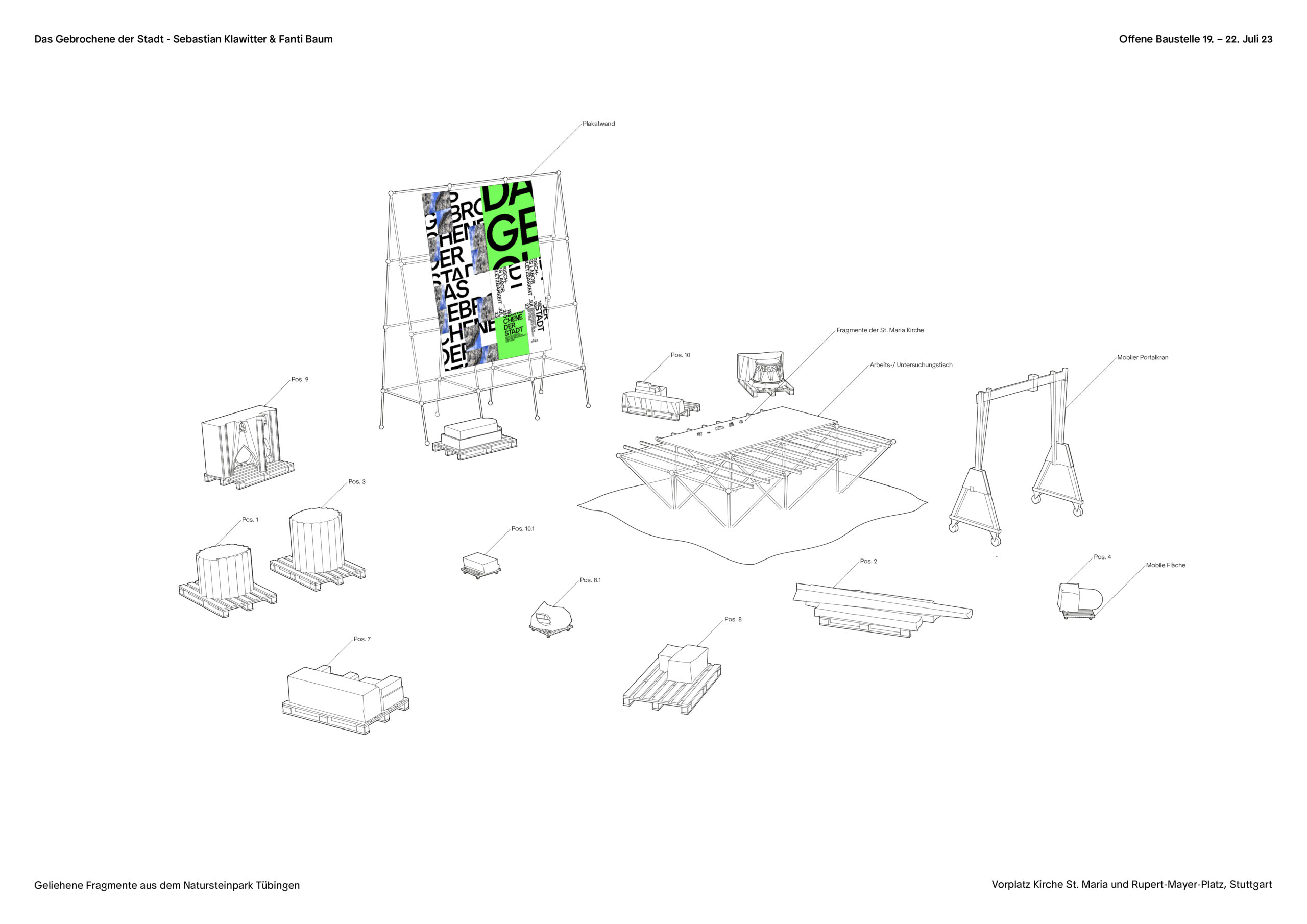

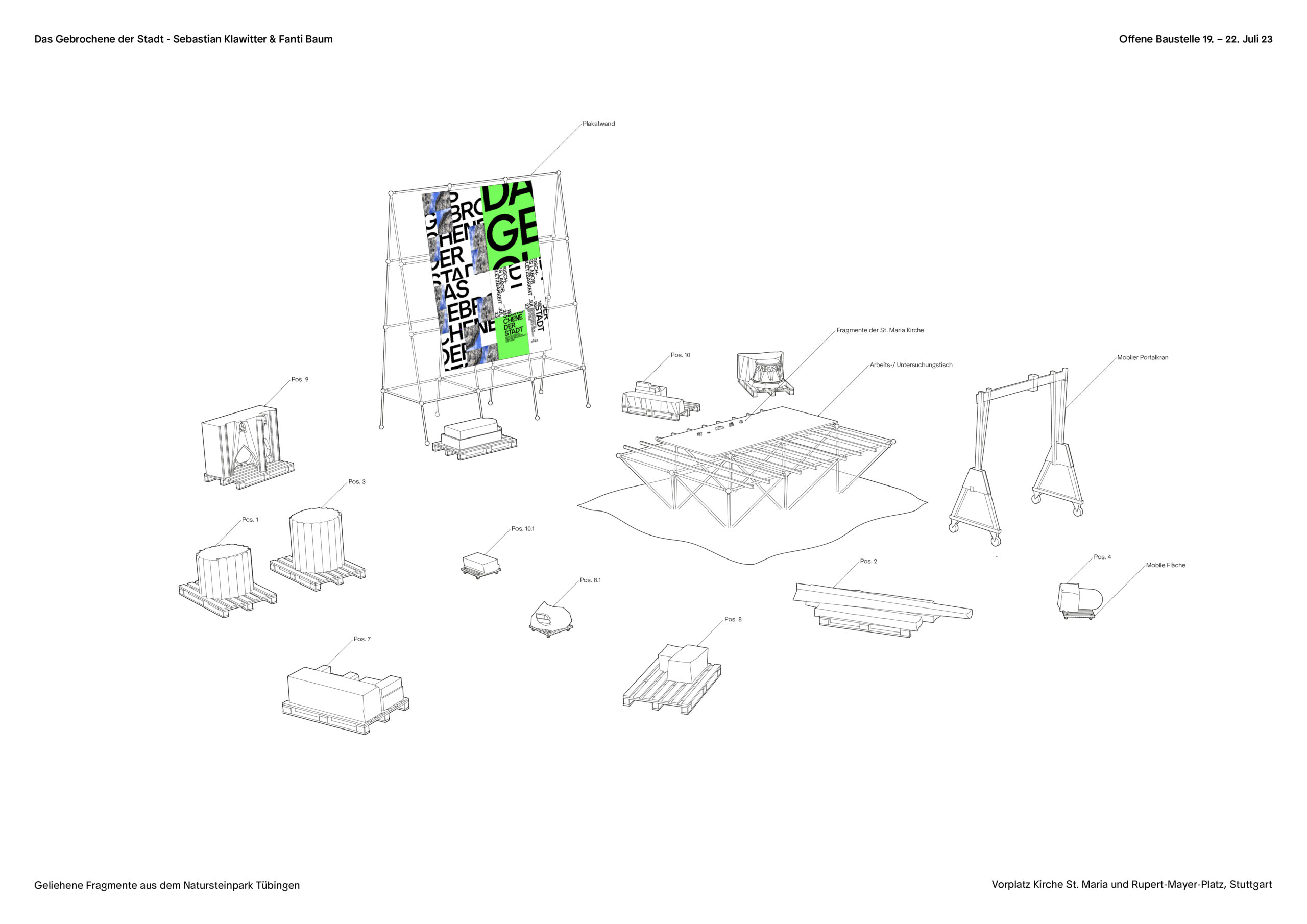

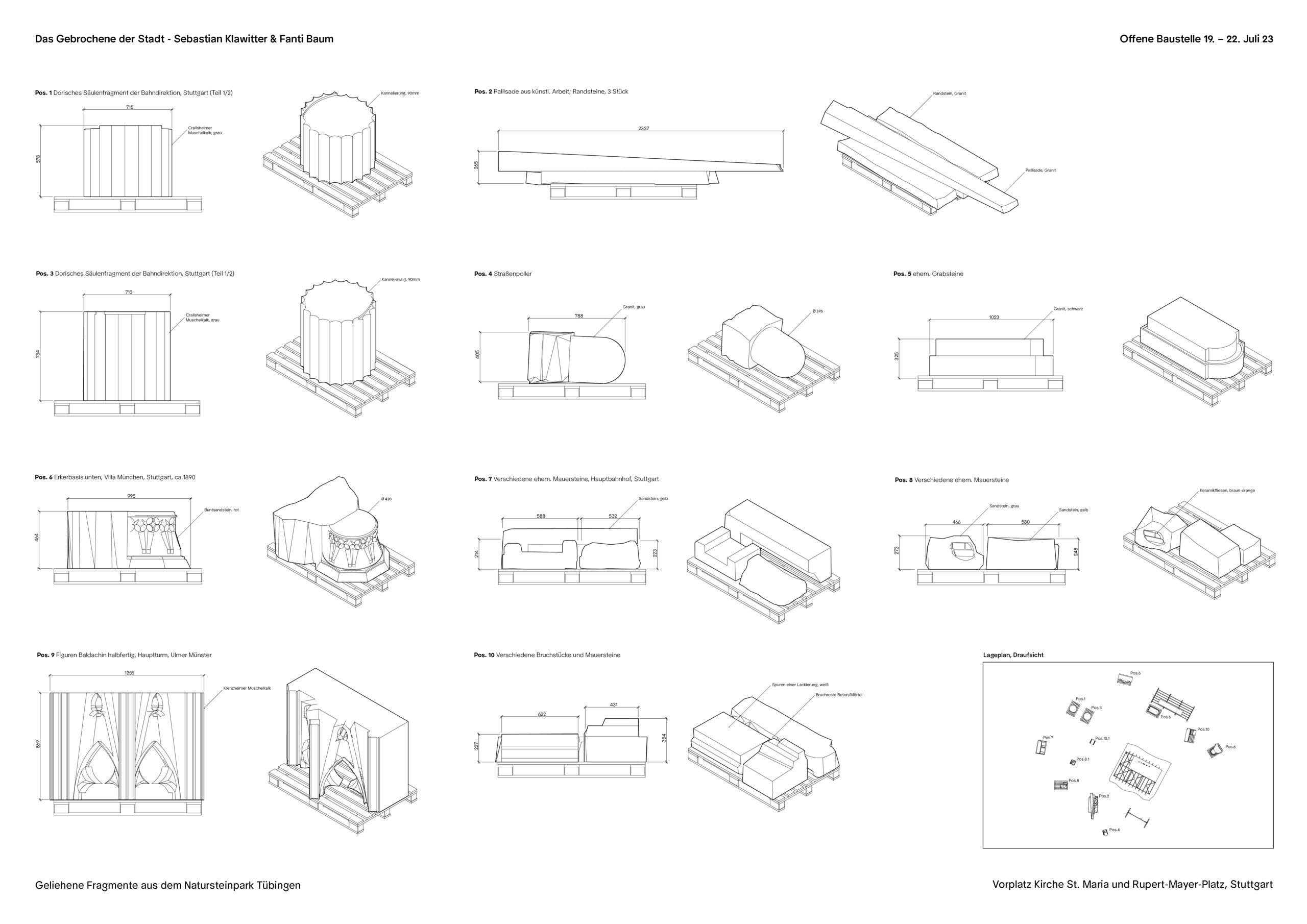

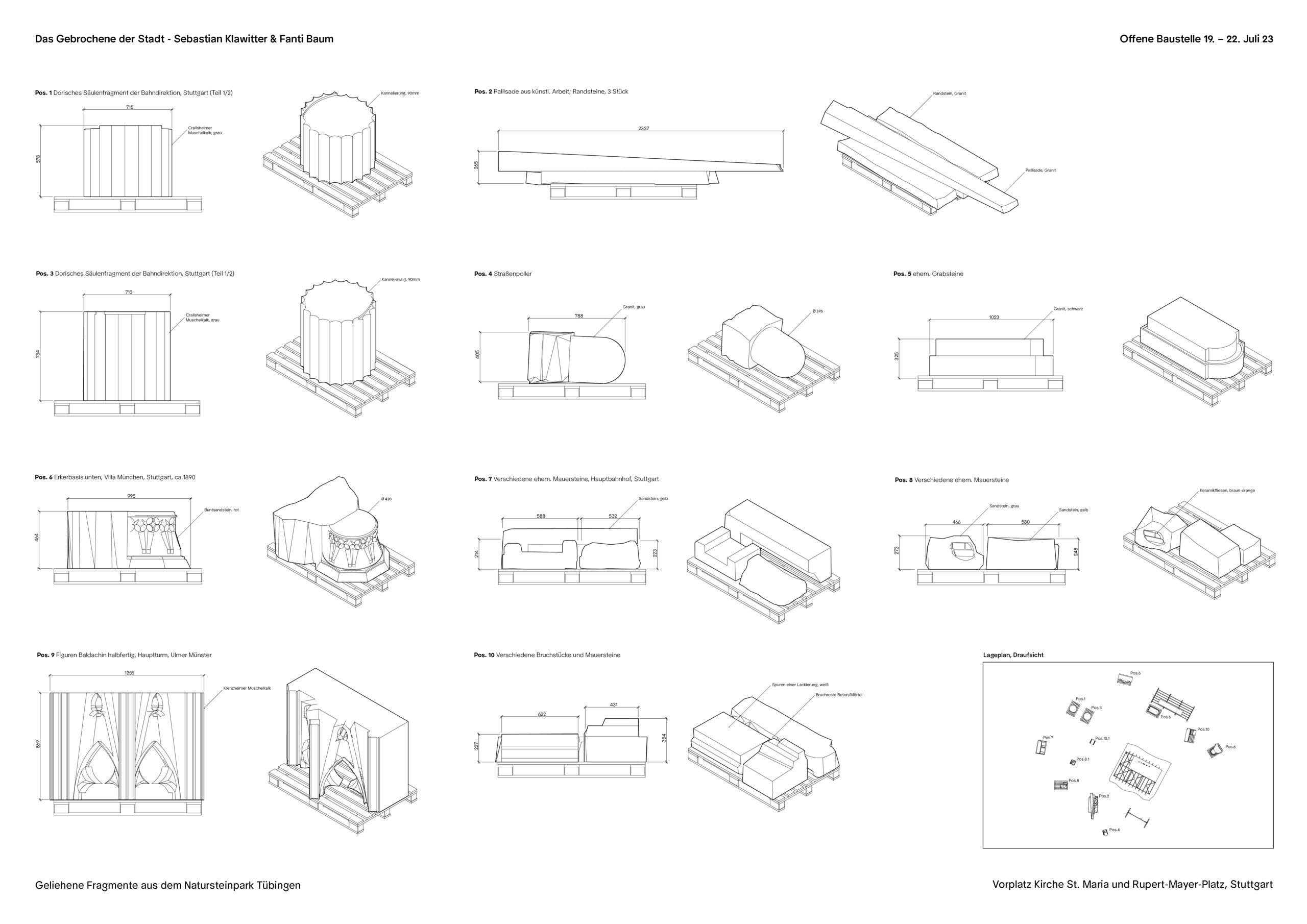

Wettbewerbsgewinn | Künstlerisches Labor im öffentlichen Raum | Stuttgart Juli 2023

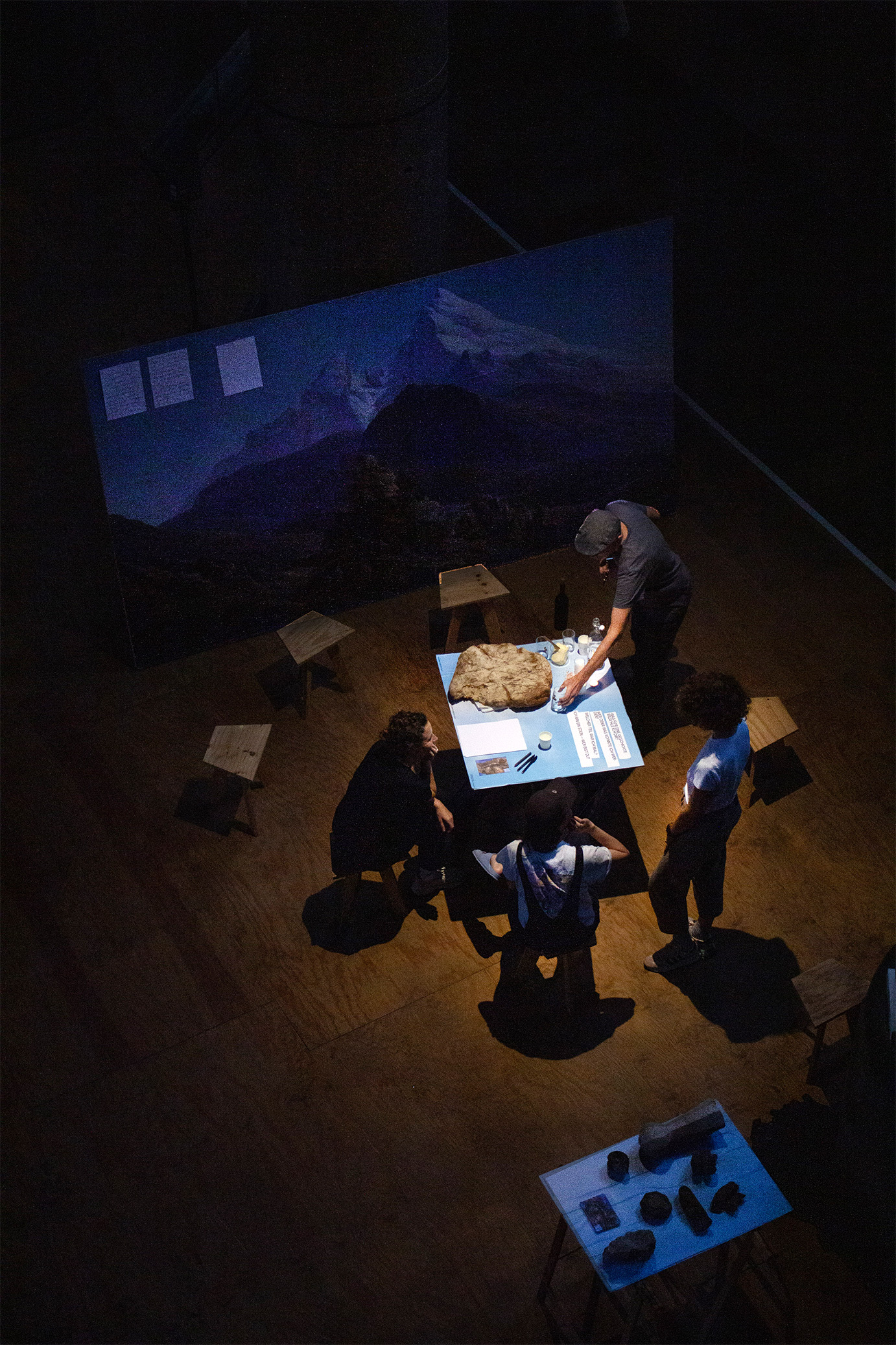

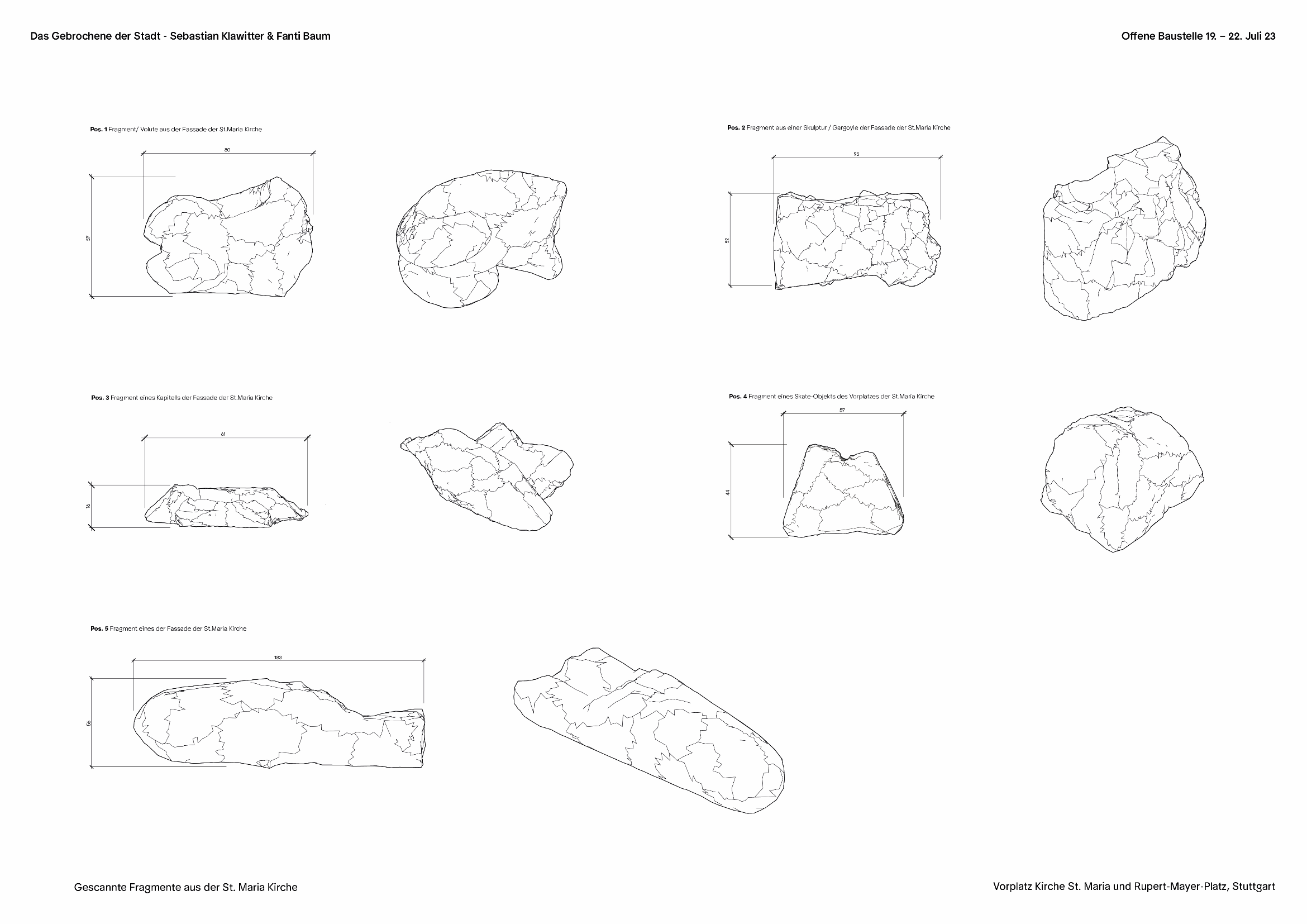

Bruch, Riss, Spalt – Steinbruch

(das Brechen, das Gebrochene,

‘Stelle, wo etwas gebrochen ist’; Adj. brüchig, zerbrechlich, morsch),

Bruchstück, Splitter, Scherbe, Brocken, Fragment, Torso.

Ein Ensemble aus Steinen: verwittert, gebrochen, heruntergefallen, herabgestürzt – vom Himmel oder präziser von der Kirche St. Maria in Stuttgart. Als Herabgefallene ähneln sie sich, doch zugleich hat jeder Stein seine eigenen Risse, Bruchkanten, Einkerbungen, Verwundungen.

Was geben uns die Steine in ihrem Gebrochen-Sein zu denken auf? Welche Erinnerungen sind dem Material eingeschrieben? Lässt sich die Verletzbarkeit in den Steinen suchen? Und welche Art von Sorgearbeit wäre uns von ihnen aufgetragen? Was heißt es mit den Bruchstücken, dem Herabgefallenen und dem Übriggebliebenen der Stadt zu denken? – zu arbeiten?

Das Gebrochene der Stadt unternimmt über die Dauer von zehn Tagen eine performative Untersuchung des poetischen Potentials des Steinigen, und baut eine radikal uneinheitliche Skulptur – aus Spolien, Steinen, gebrauchten Materialien und was die Stadt sonst noch bereithält. Auf diese Weise entsteht eine provisorische Konstellation, die sich zu nichts Ganzen fügt, aber vielleicht gerade deshalb sich als Stuttgarter Formation zu erkennen gibt; – unentdeckt. 19.-23. Juli: offene Baustelle; 26.-30. Juli: Arbeit am Stein. Konstellationen mit Spolien, Steinen, Himmel. Provisorische Skulpturen und Zusammenkünfte. Ein Projekt von Sebastian Klawiter & Fanti Baum Grafik: Mark Hahn Gäste: Sciarra Valentina, Rehle Valerie

19.-23. Juli: offene Baustelle;

26.-30. Juli: Arbeit am Stein. Konstellationen mit Spolien, Steinen, Himmel.

Provisorische Skulpturen und Zusammenkünfte.

Ein Projekt von Sebastian Klawiter & Fanti Baum

Grafik: Mark Hahn

Gäste: Sciarra Valentina, Rehle Valerie

Projekt Information

abgeschlossen

Ort

Ruppert-Mayer-Platz

Type

Wettbewerbsgewinn Kunst im öffentlichen Raum Stuttgart

Peter Sorg

Peter Sorg

Partnerin

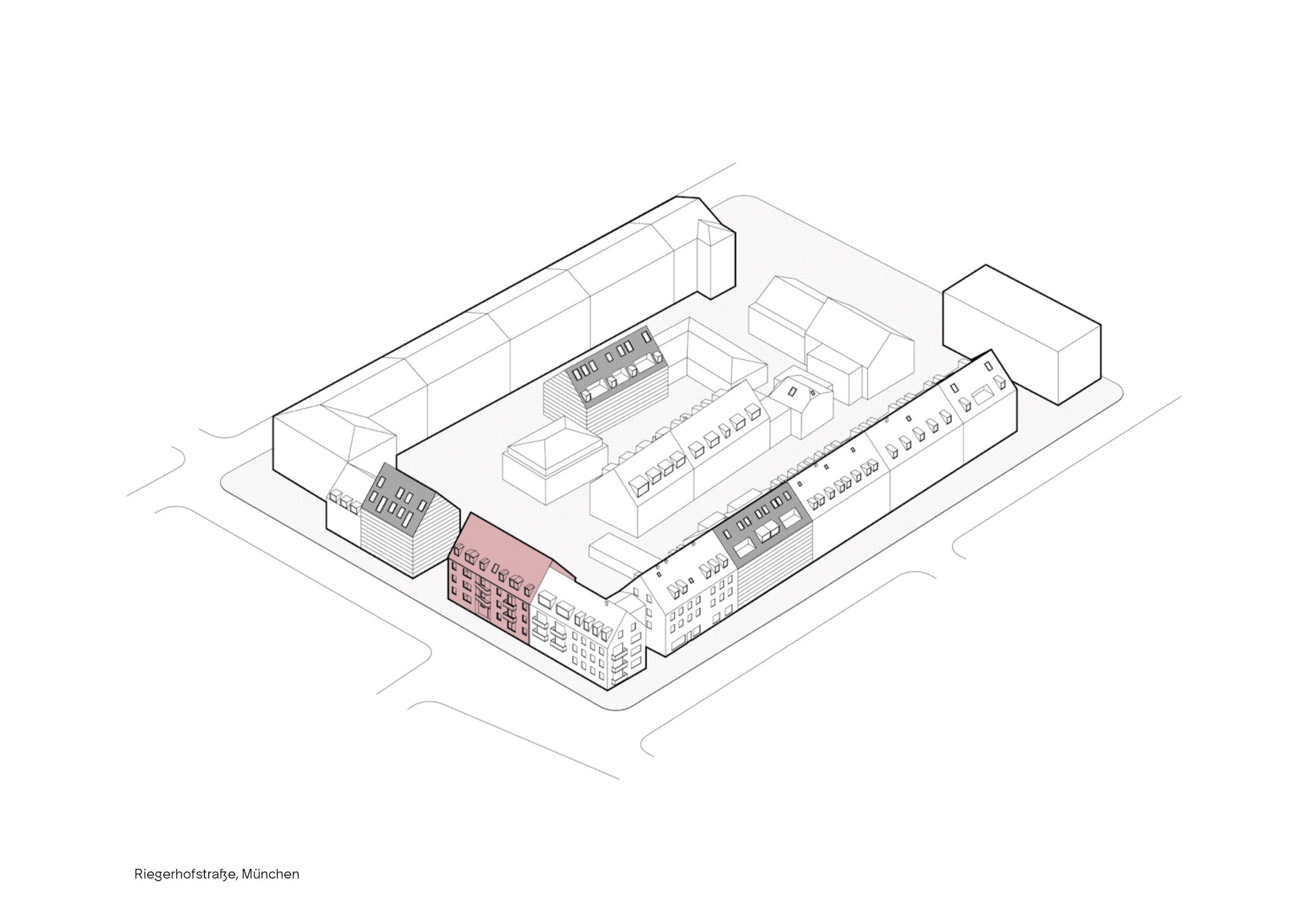

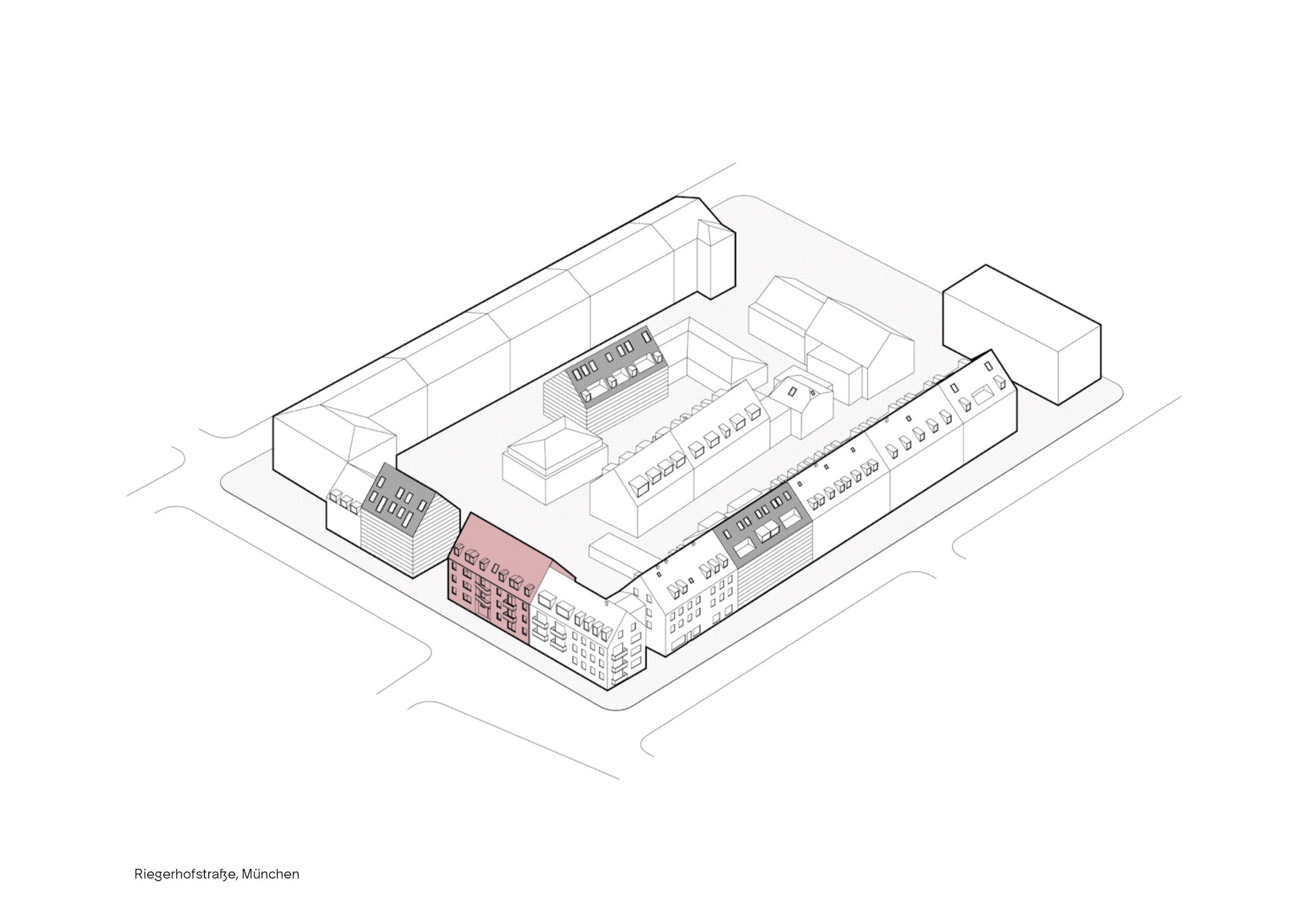

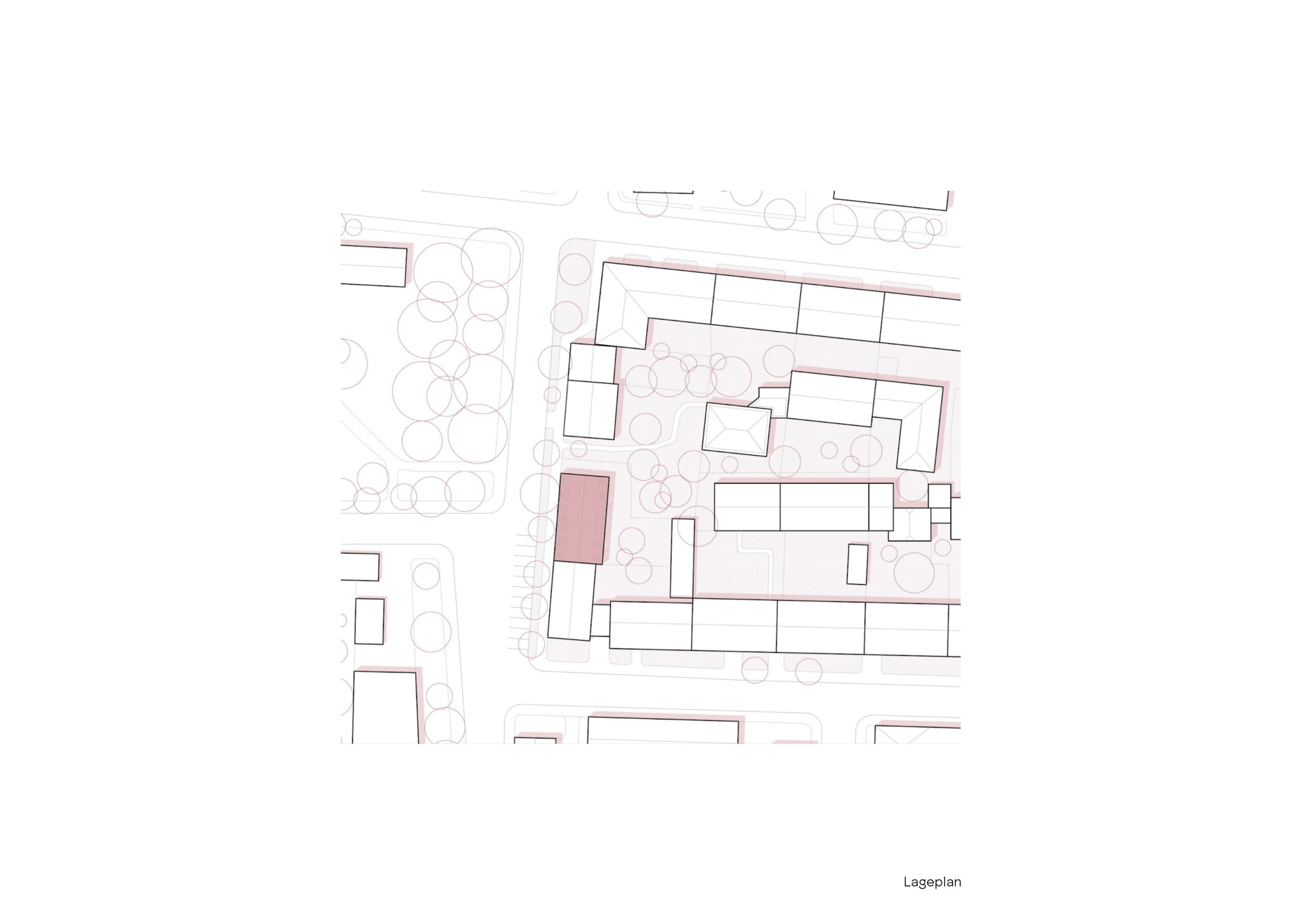

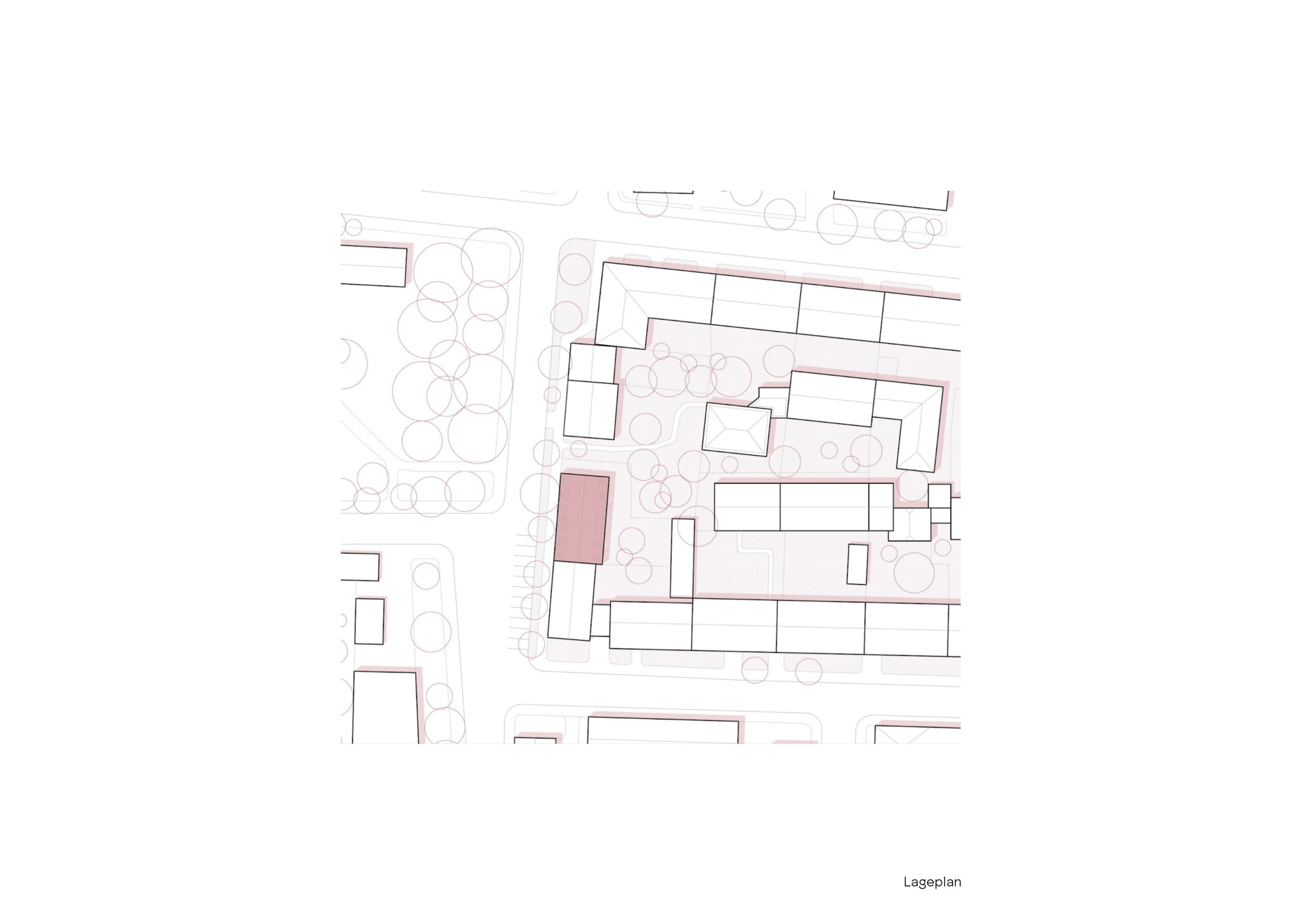

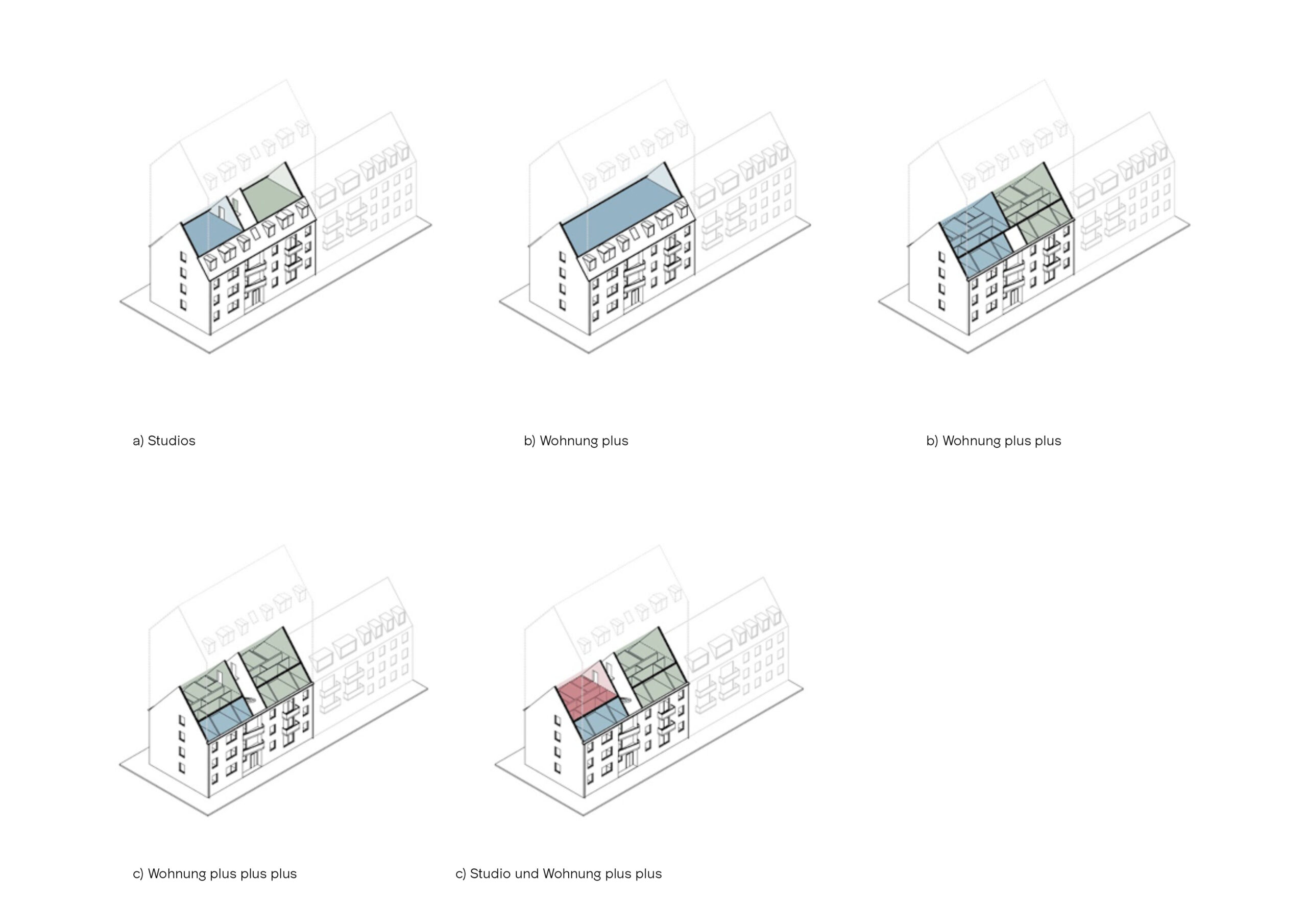

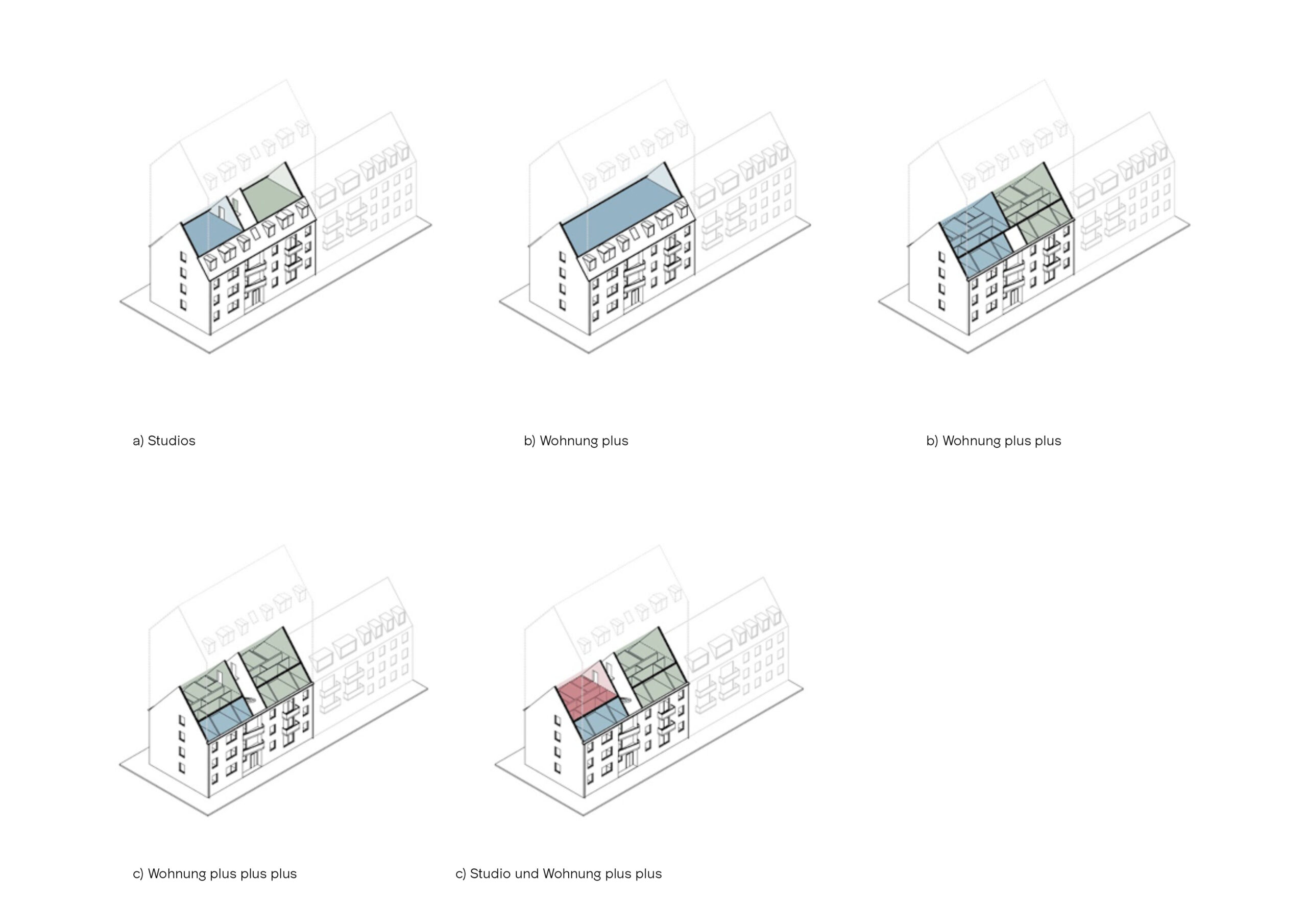

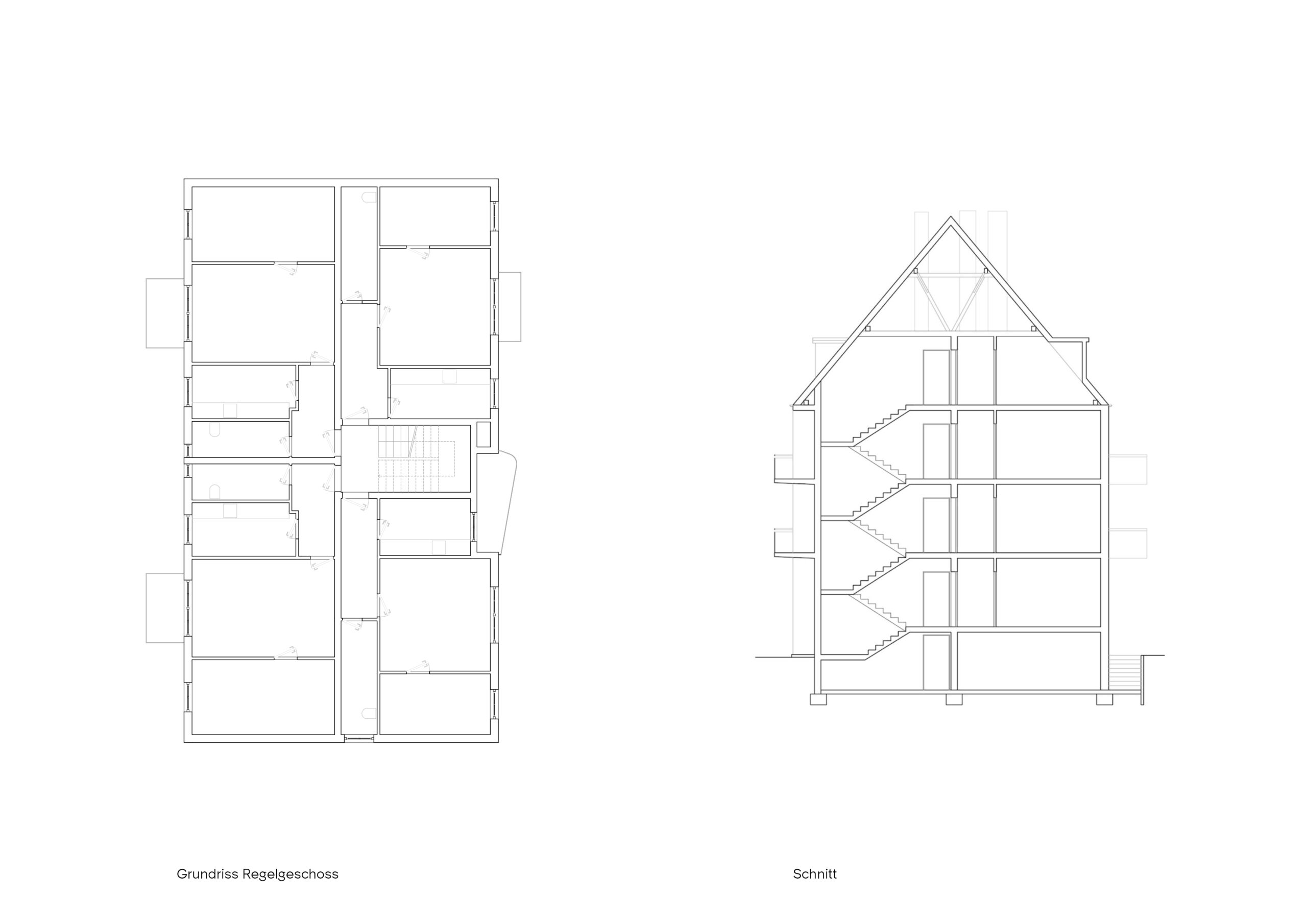

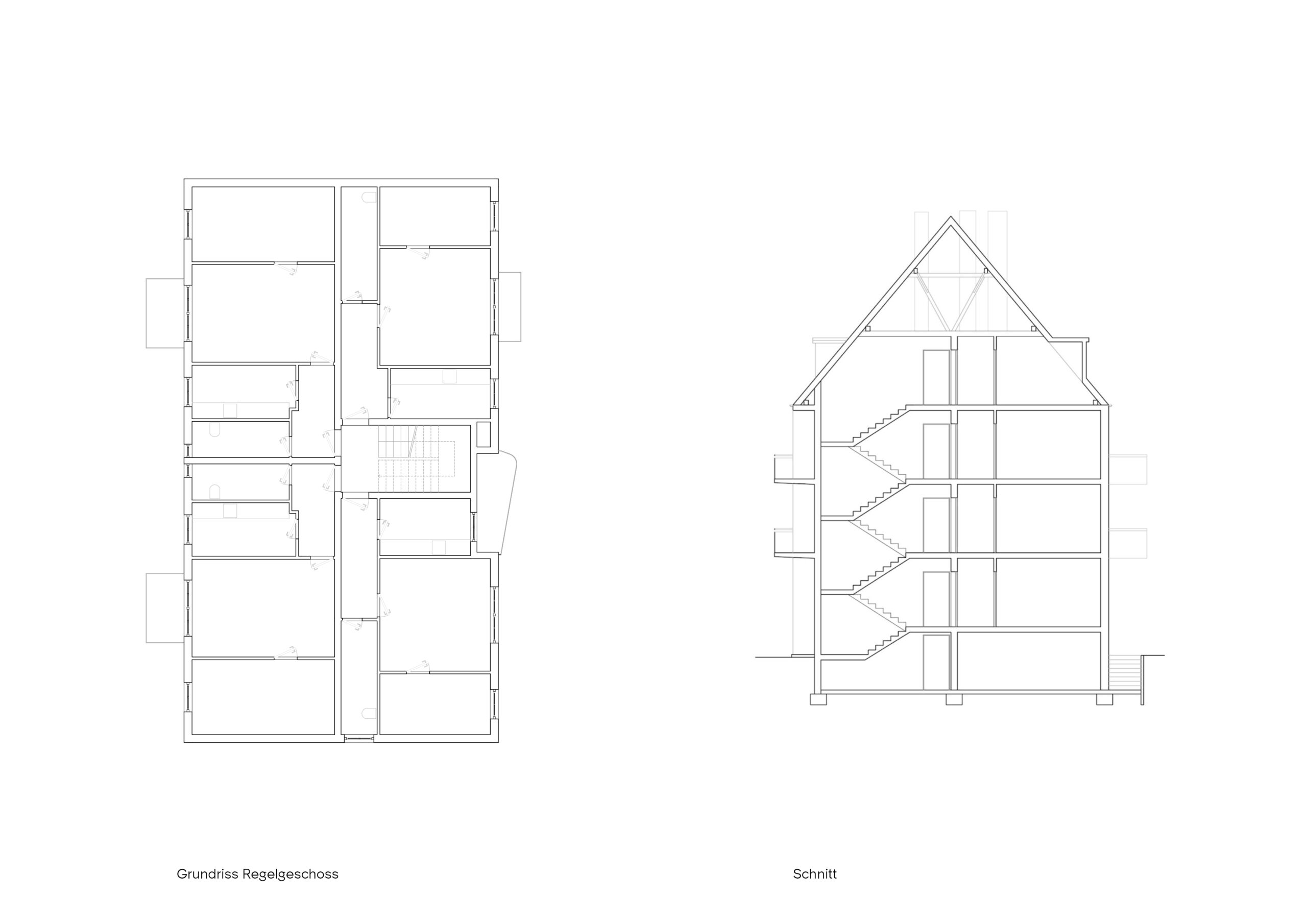

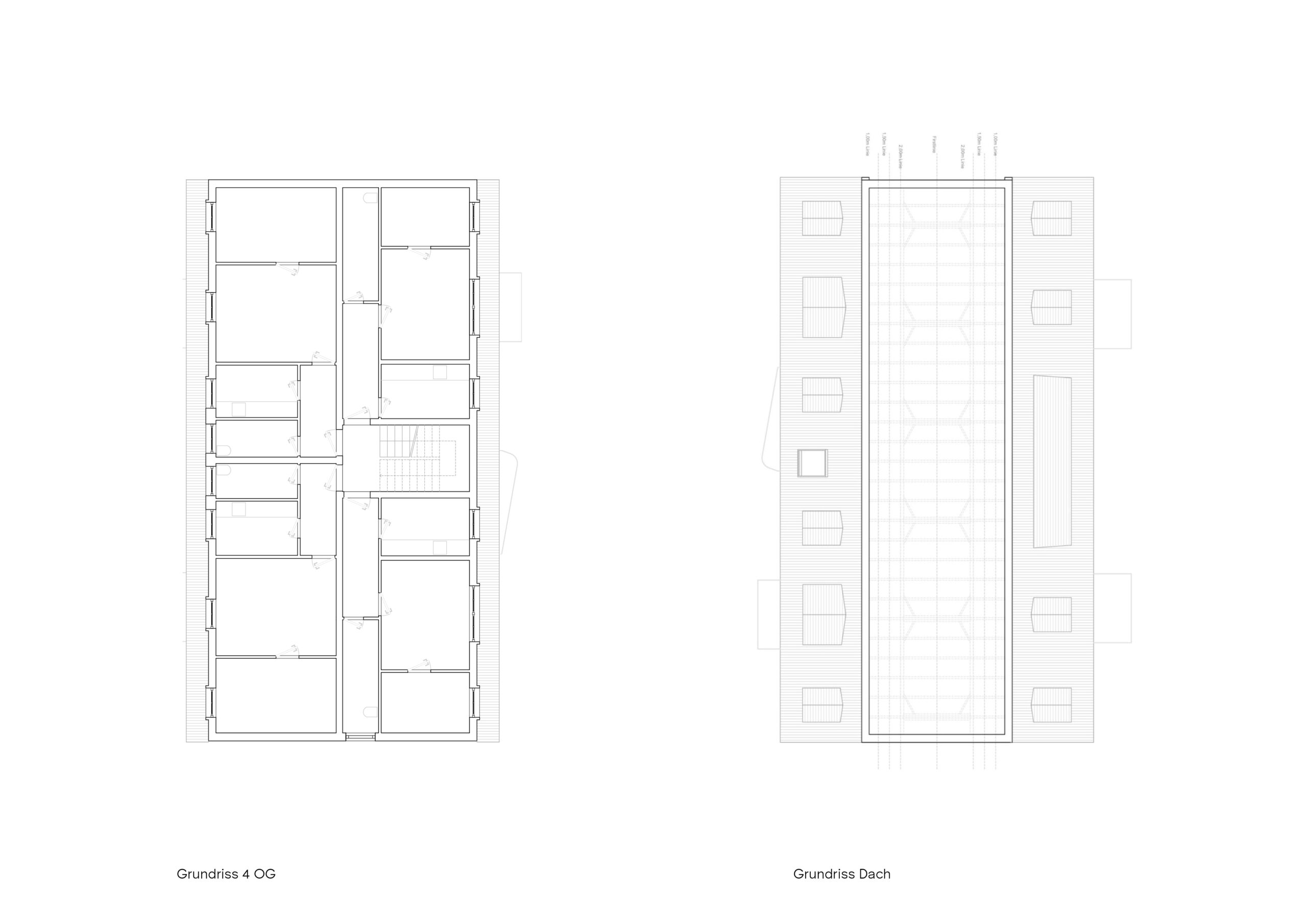

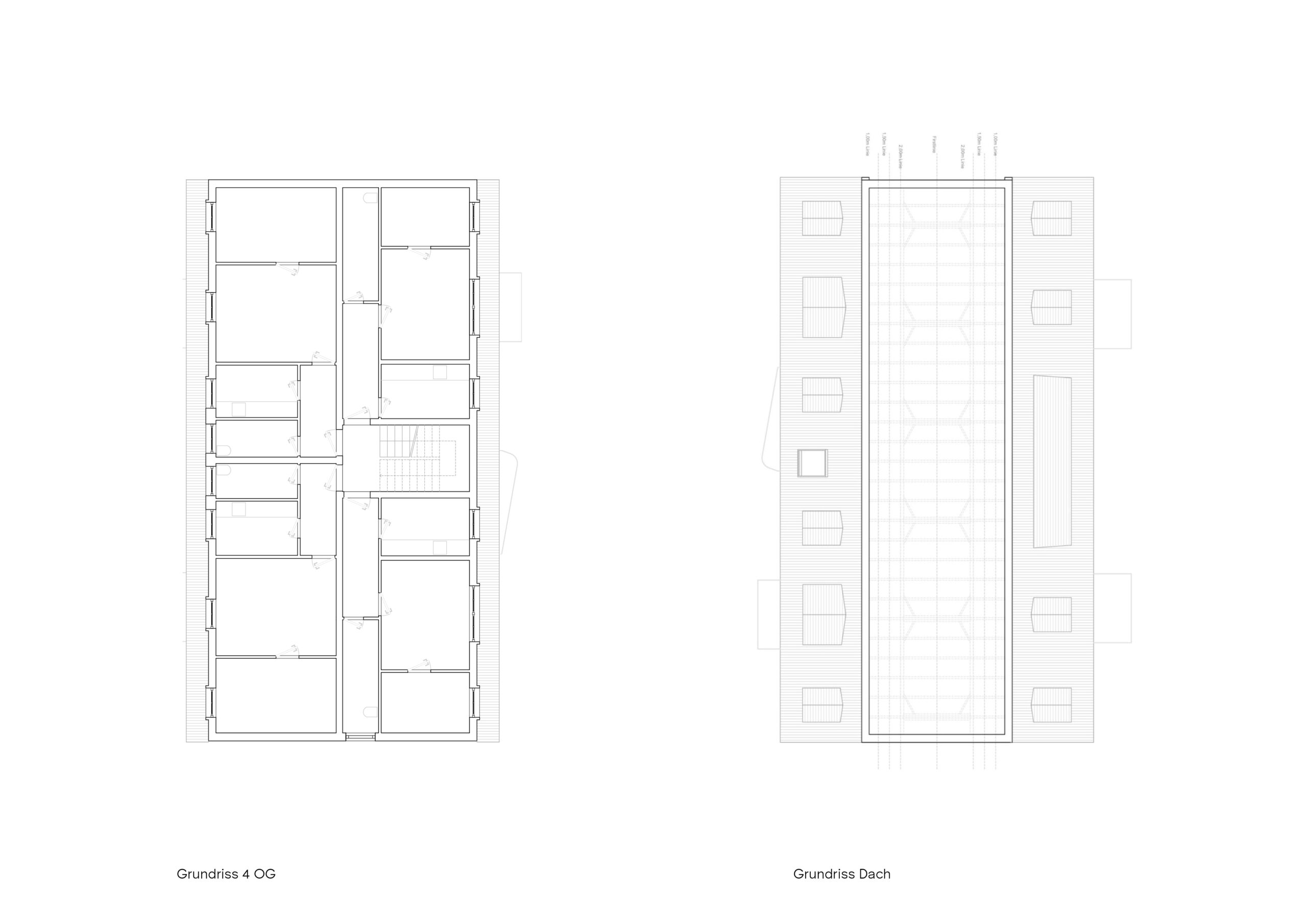

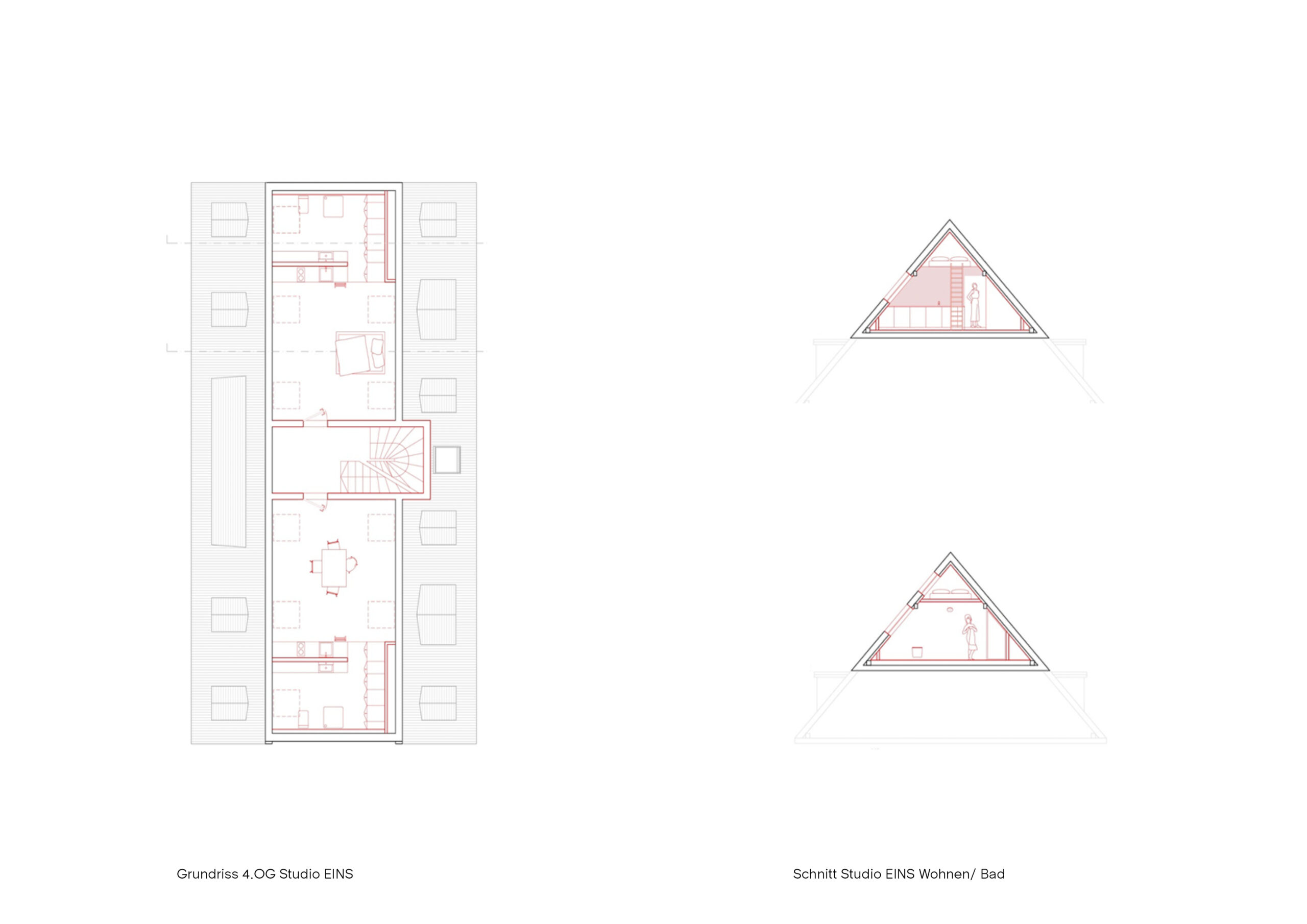

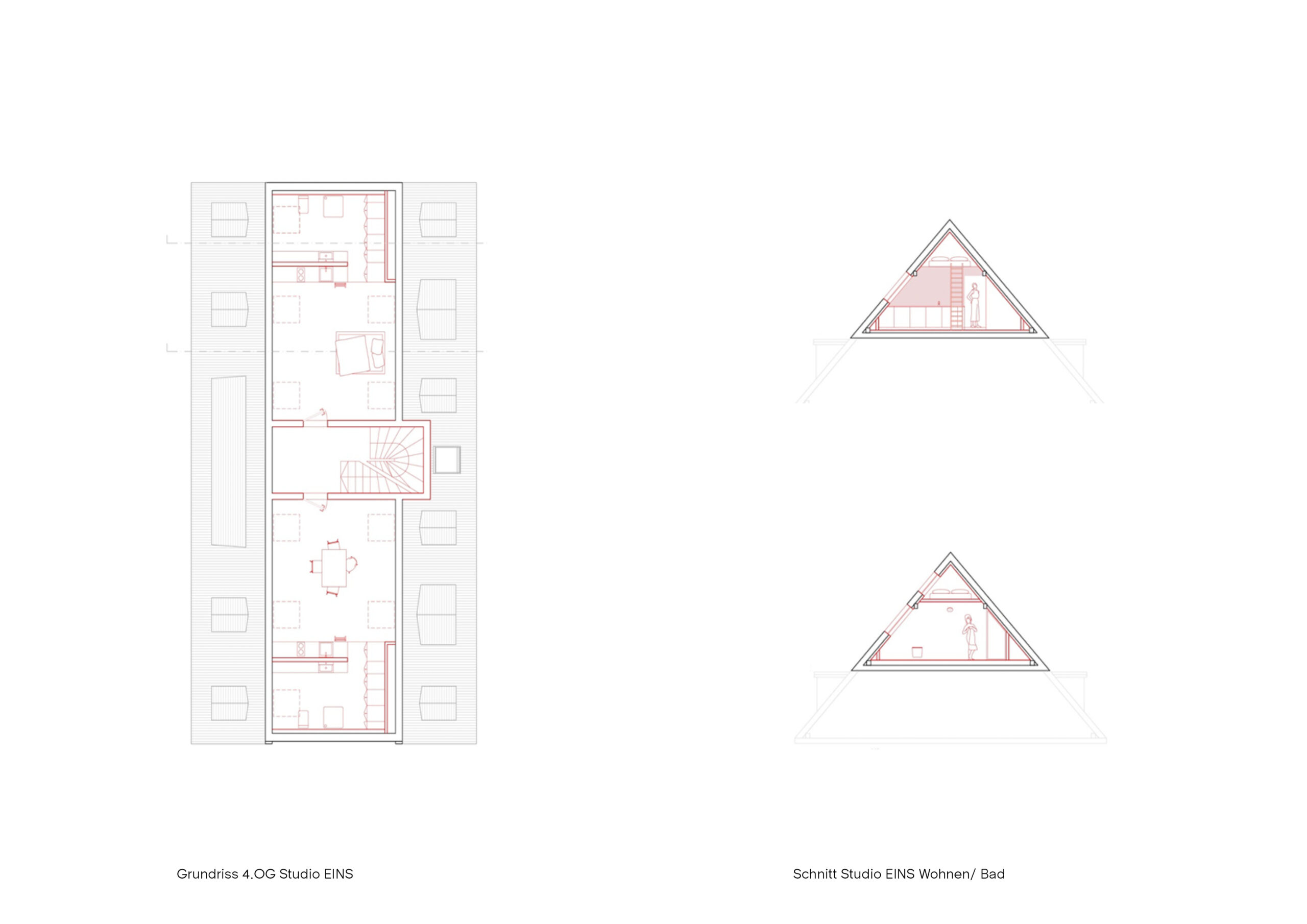

Machbarkeitsstudie | Riegerhofstraße | München 2023

Die Studie, lotet verschiedene Szenarien und Möglichkeiten vor dem eigentlichen Planungsverfahren aus, wie das Dachgeschoss des bestehenden Mehrfamilienhauses in der Riegerhofstraße, München gestaltet und in Zukunft sinnvoll genutzt werden kann. Die Ergebnisse der Studie sollen die Bauherrenschaft in ihrer technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Machbarkeit unterstützen und als Entscheidungsgrundlage für weitere Planungen dienen. Dabei gliedert sich die Machbarkeitsstudie in vier Betrachtungsräume

Projekt Information

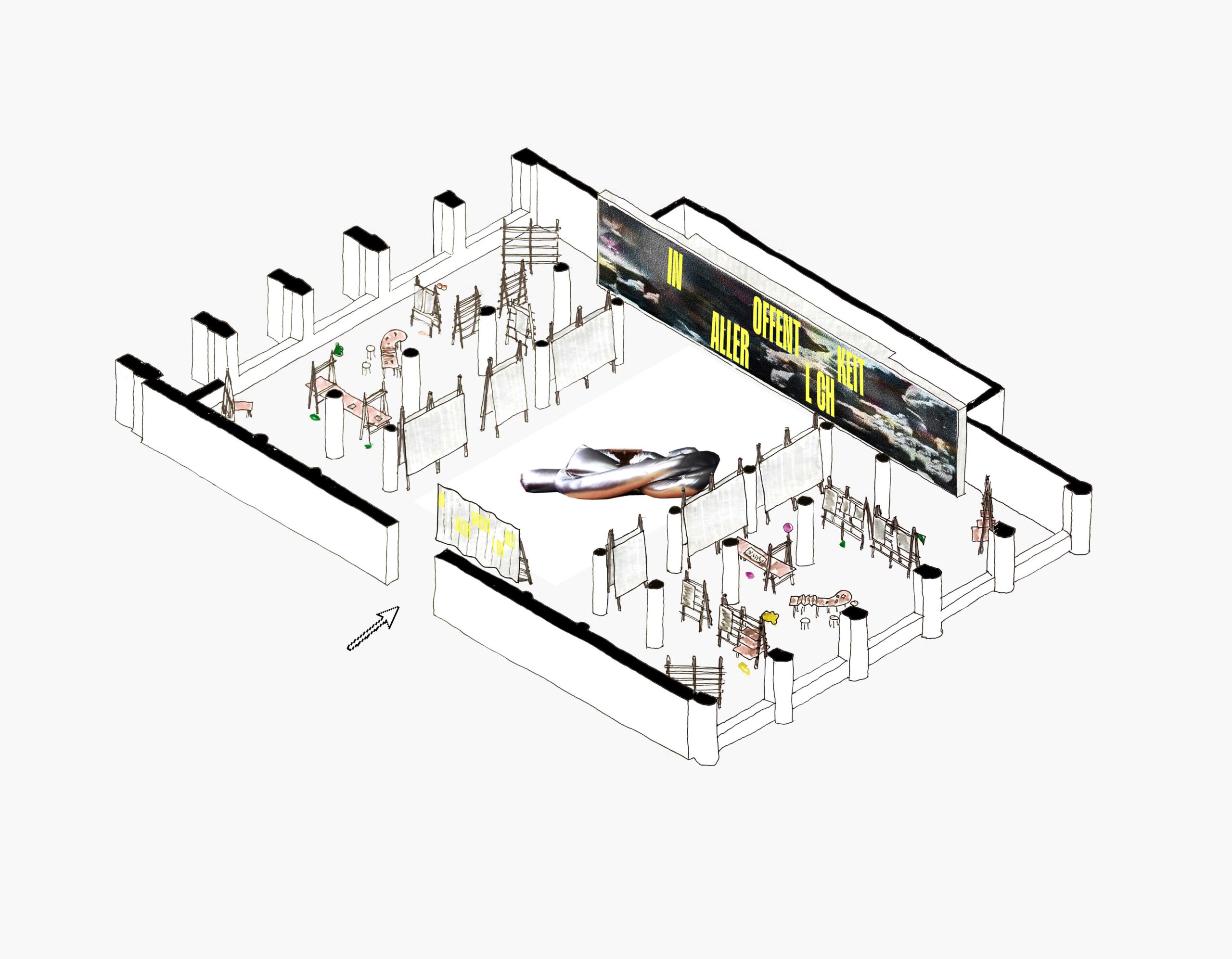

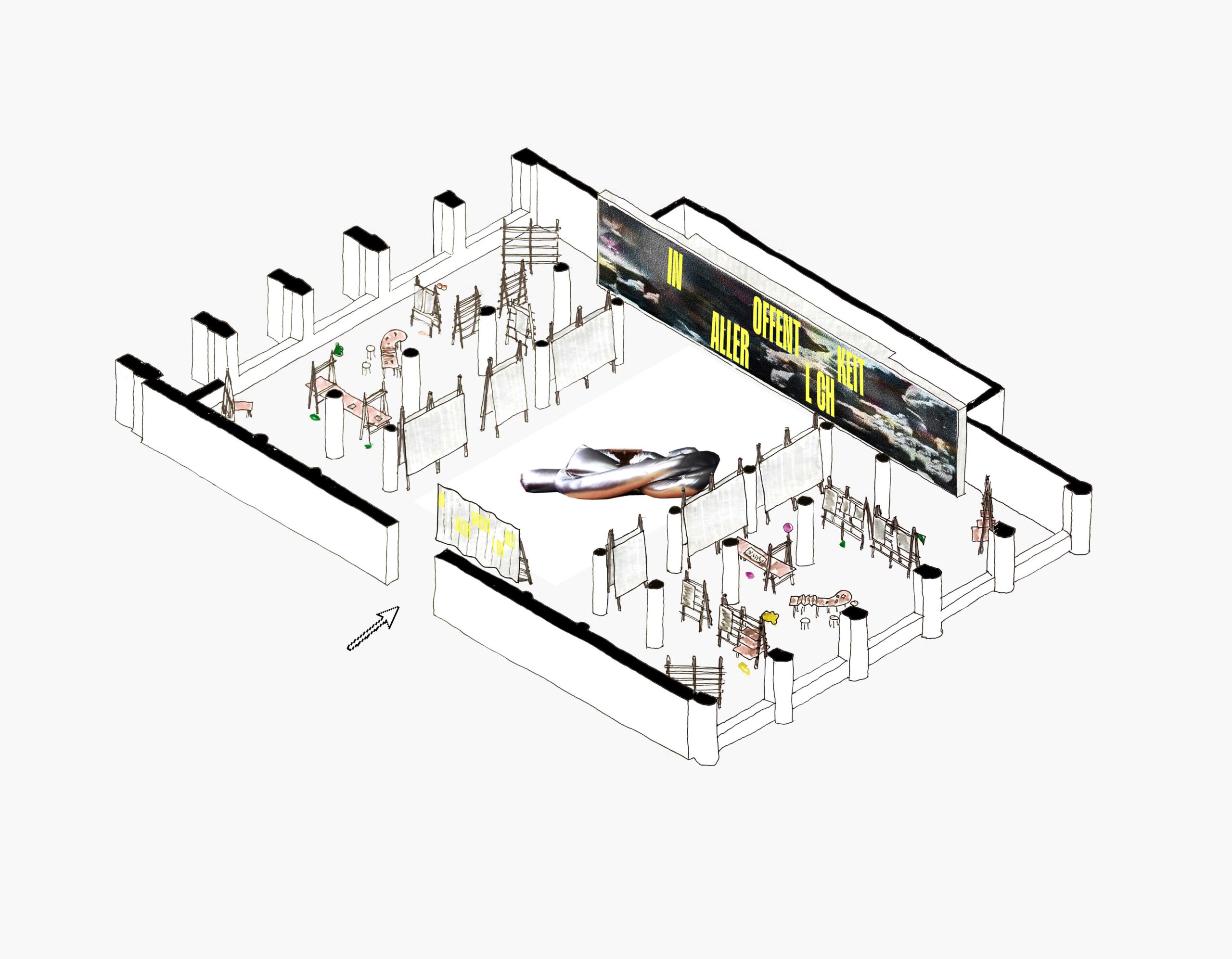

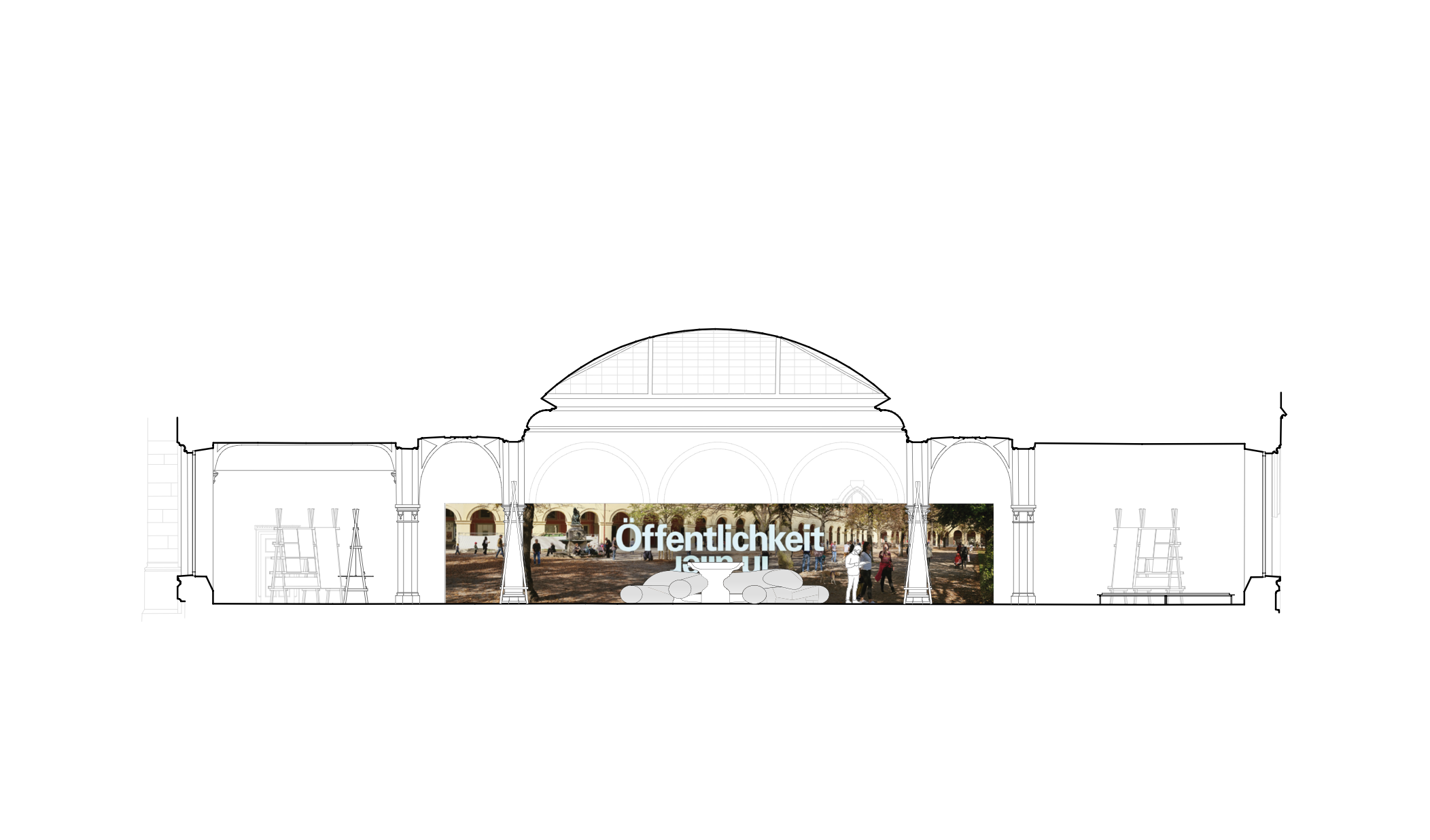

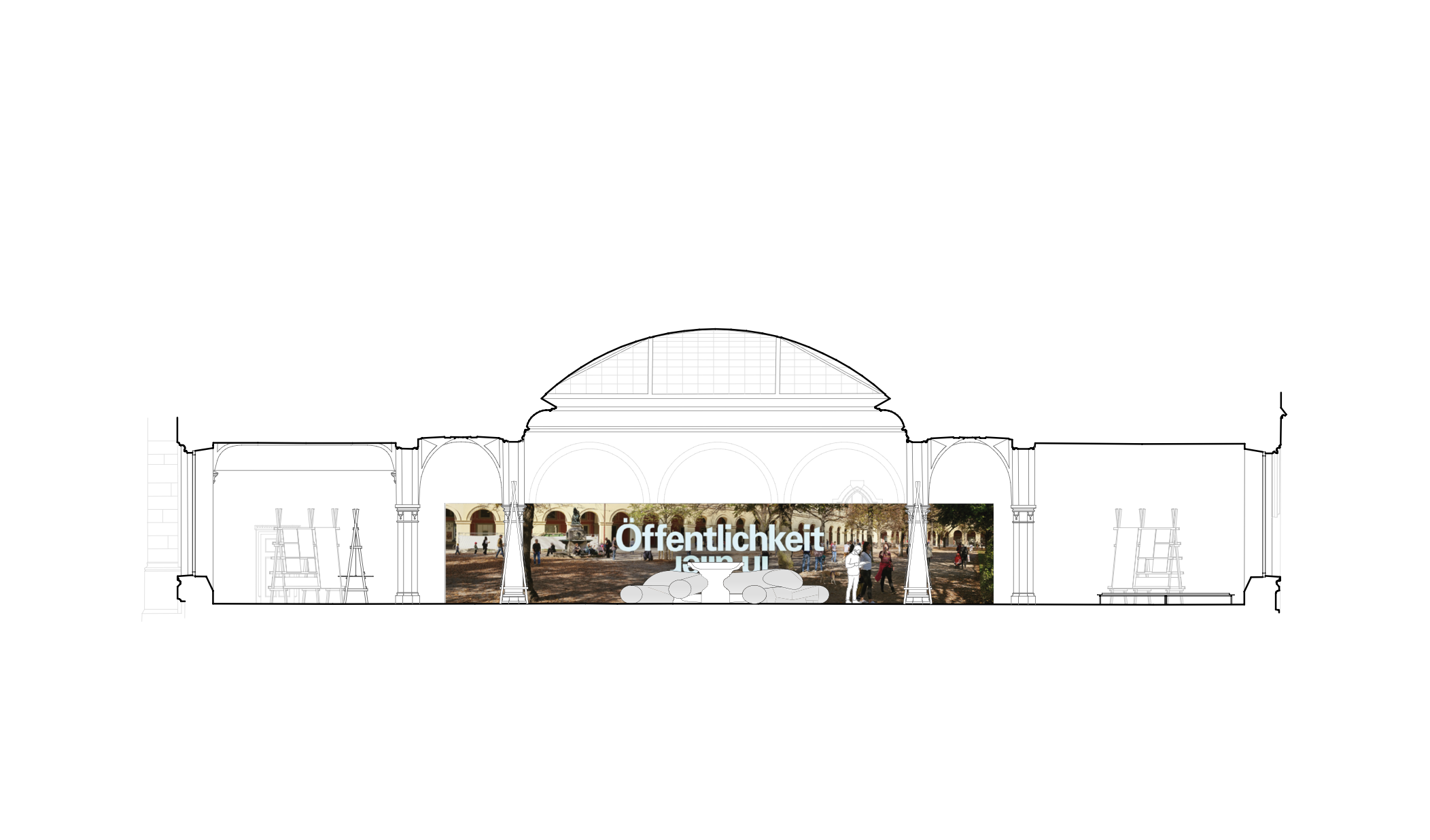

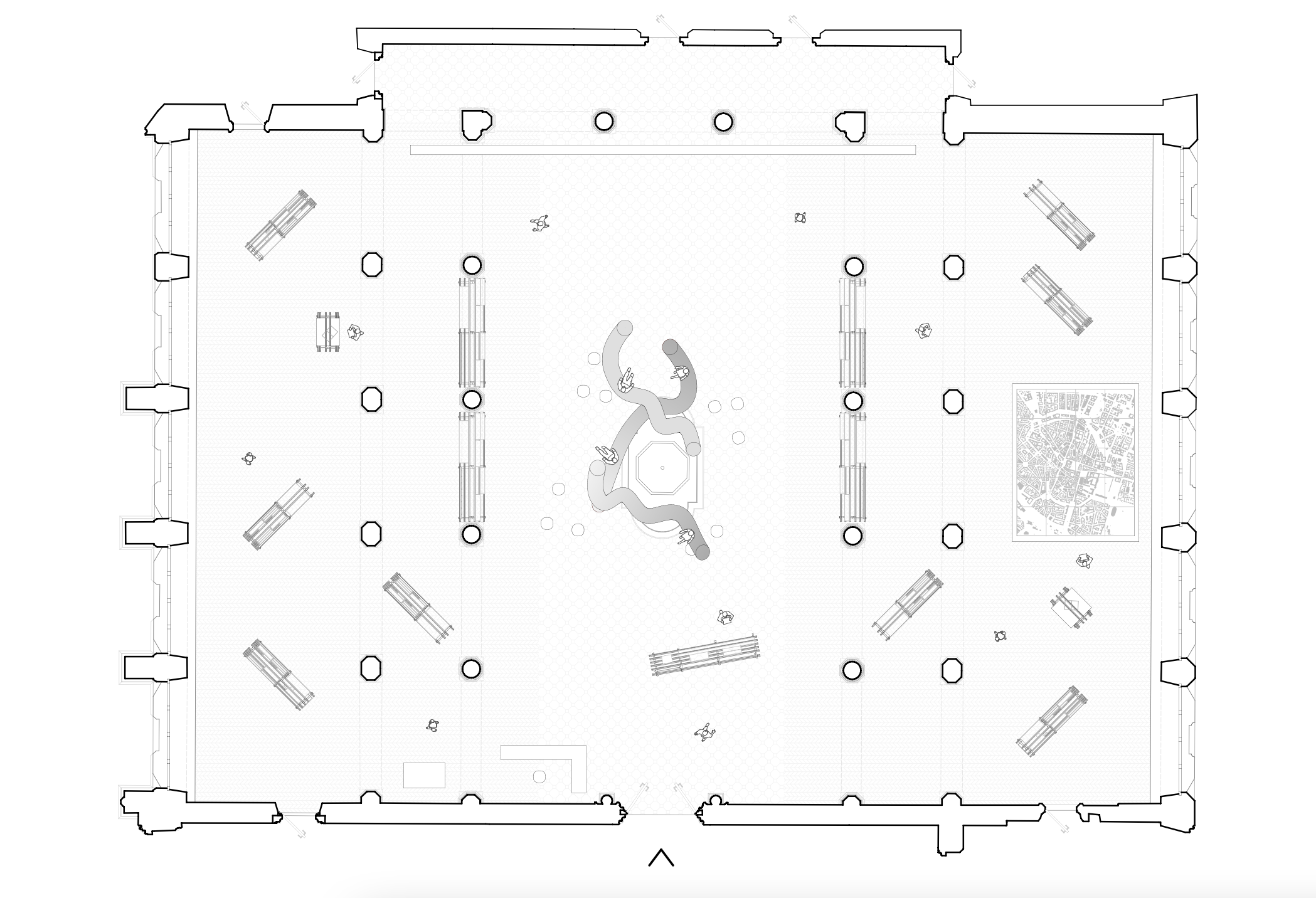

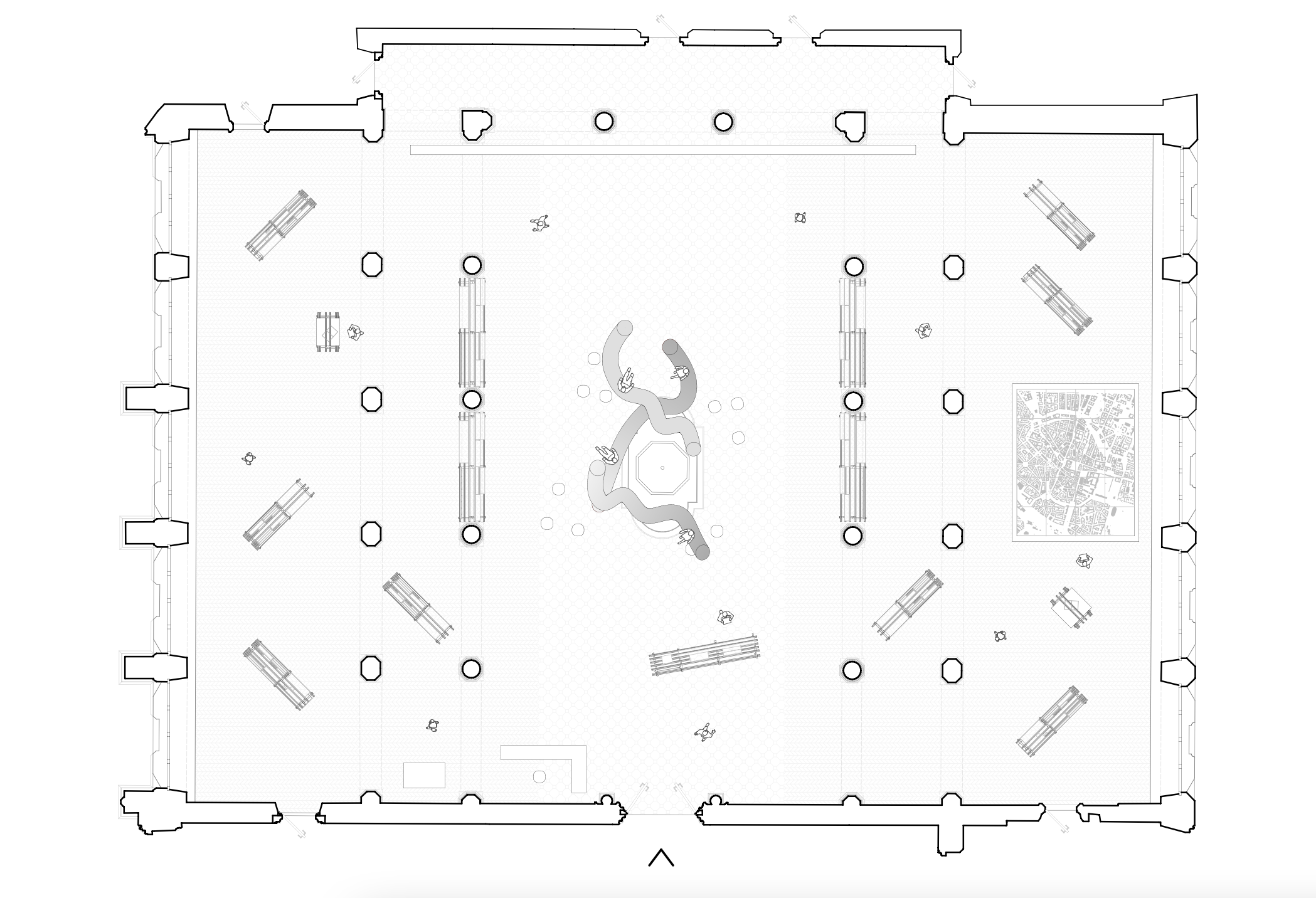

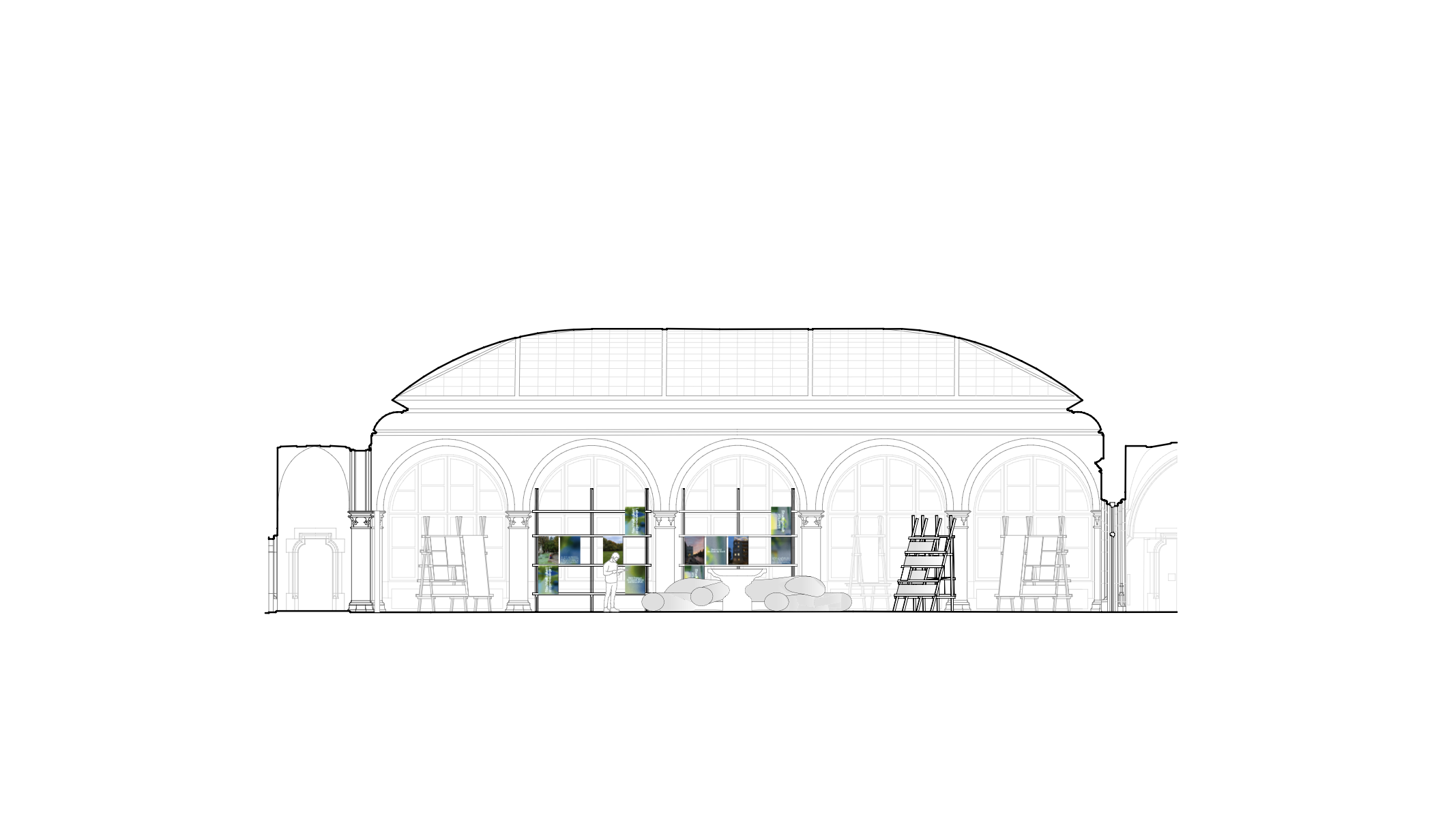

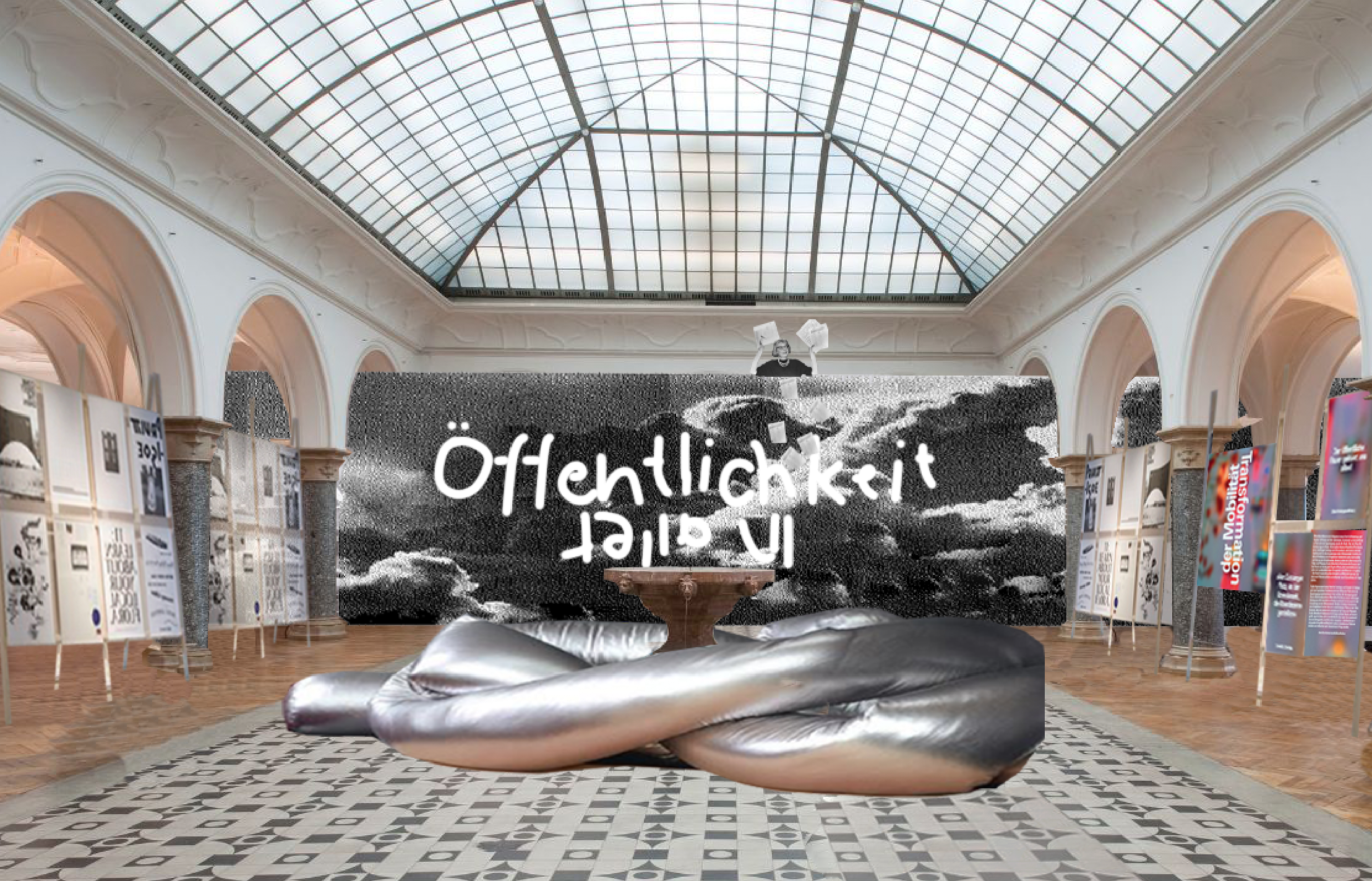

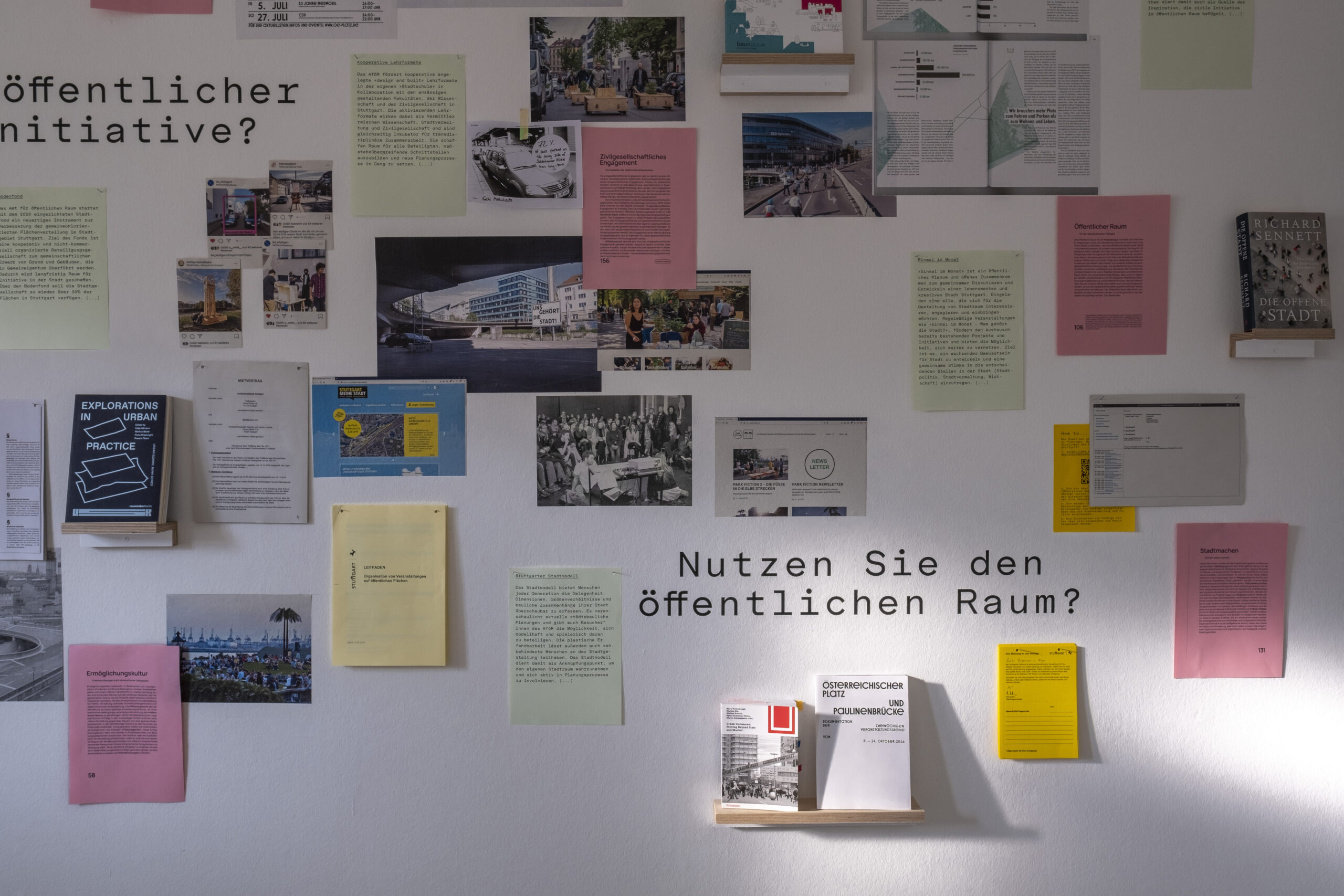

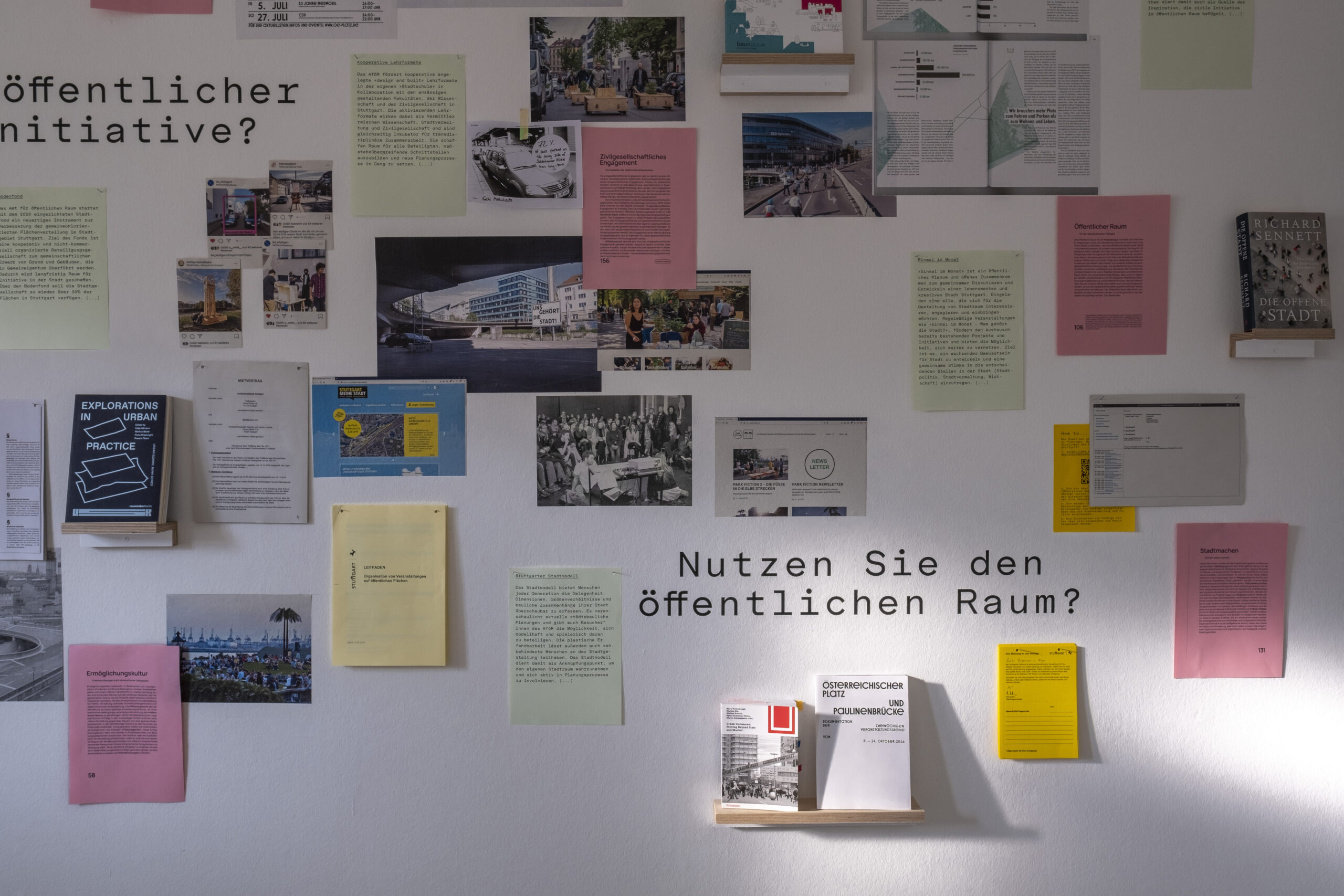

Konzeption, Kuration und Entwurf | Ausstellung In aller Öffentlichkeit | Rathausgallerie München Januar 2023

Die Jahresausstellung 2023 für das Referats für Stadtplanung und Bauordnung behandelt Themen rund um den öffentlichen Raum und greift diesen als Spiegelbild unserer Gesellschaft unter dem Titel “In aller Öffentlichkeit” auf. Ziel war es, Münchens öffentliche Stadträume für die Stadtgesellschaft sichtbar, zugänglich und vor allem erlebbar zu machen. Denn Stadt ist für uns ein konstanter Dialog zwischen den unterschiedlichen Nutzer:innen von Raum. Diese prägen, ob sie wollen oder nicht, bewusst wie unbewusst Räume. Eine reflektierende 15 Meter lange Sitzskulptur, um den Brunnen der Rathausgalerie, ist Sinnbild dieses Dialogs. Die konstante Transformation dieser flexiblen Skulptur symbolisiert, welche unterschiedlichen Zustände dieser Dialog annimmt und verweist auf die vielfältigen Nutzungsansprüche der Besucher:innen, die zum Teil in starkem Widerspruch zueinander stehen. Fragen wie: Was genau ist der öffentliche Raum?”, “Wer entscheidet darüber, wie wir ihn nutzen und einrichten?”, “Was macht den spezifischen Charakter Münchens aus?” oder “Wie können wir seine Qualitäten erkennen, bewahren und weiterentwickeln?” konnten sich die Besucher:innen nicht nur durch die einzelnen Themensteller der Ausstellung beantworten, sondern auch durch Diskussionsveranstaltungen, Spaziergänge, Führungen und eine öffentliche Bibliothek im Atrium der Rathausgalerie. Umgeben von eröffnenden Fragen und den Kernthemen der Ausstellung auf raumhohen Billboards sowie einem 16 Meter langen Alltagspanorama wurde der Atriumhof zum Ausgangspunkt für eine ganz persönliche Entdeckungsreise der Besucher:innen. Der weitere Aufbau der Ausstellung folgte bewusst keiner Hierarchie, sondern lud zum Derivé, zum Umherschweifen und Entdecken ein. So entstand ein Netzwerk von Erfahrungen und Erlebnissen, ein ganz persönliches Bild von Münchens öffentlichen Räumen. Die Ausstellung vermochte ein Bewusstsein für den alltäglichen Platz vor der eigenen Haustüre zu entwickeln und die ganz persönliche Stadterfahrung zu schärfen. Eine Ausstellung als kreative Vermittler:in zwischen Realität und Vision, zwischen alltäglicher Stadtnutzung und planender Verwaltung.

Interview Magazin Standpunkte, münchnerforum– Ausstellung „In aller Öffentlichkeit“

Projekt Information

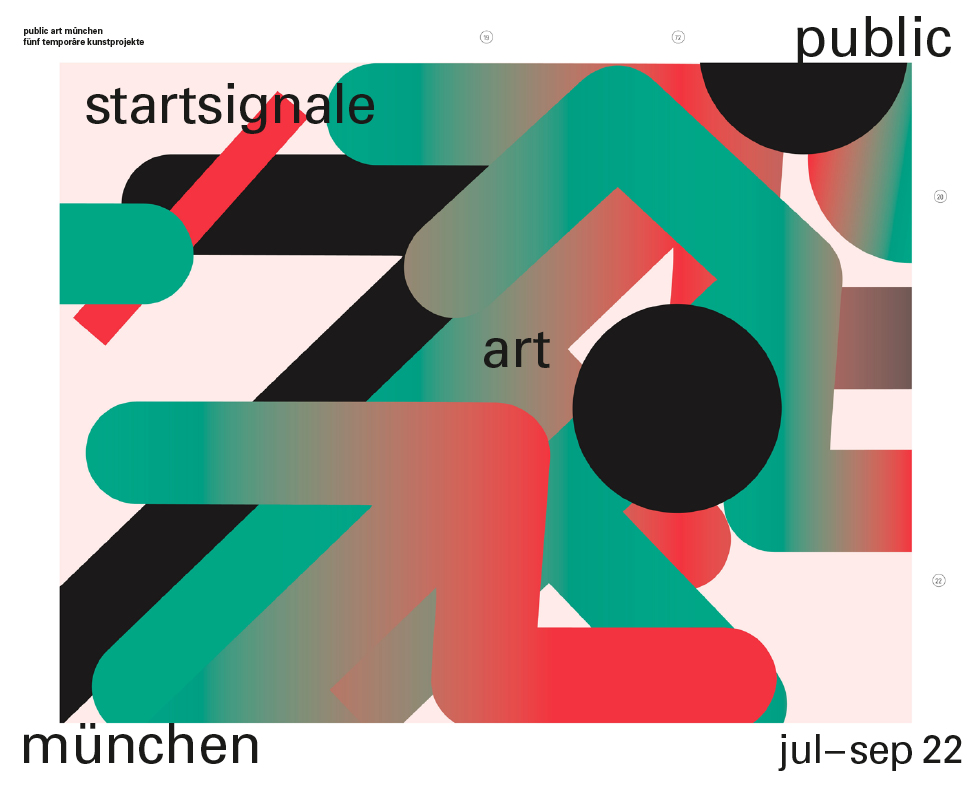

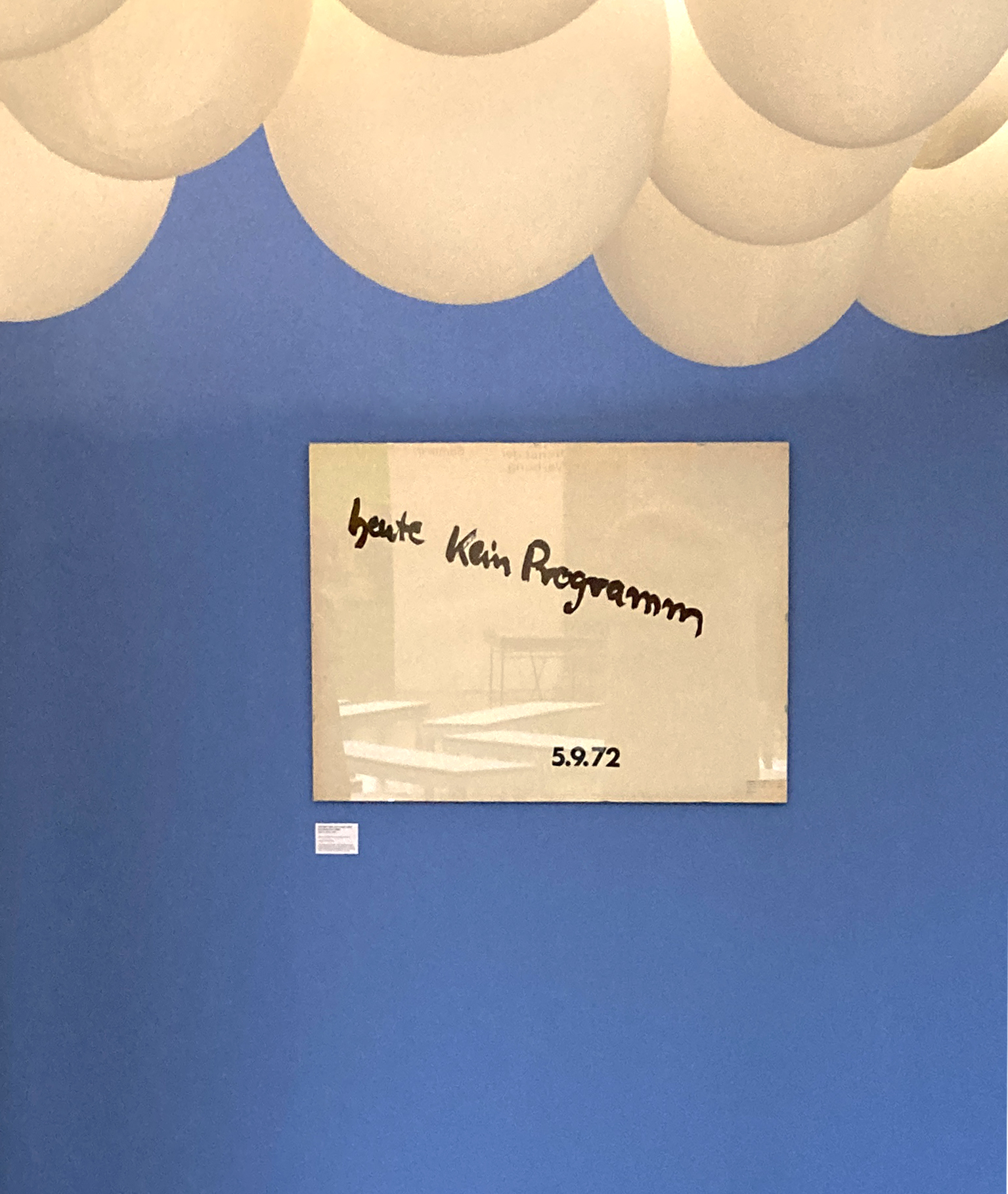

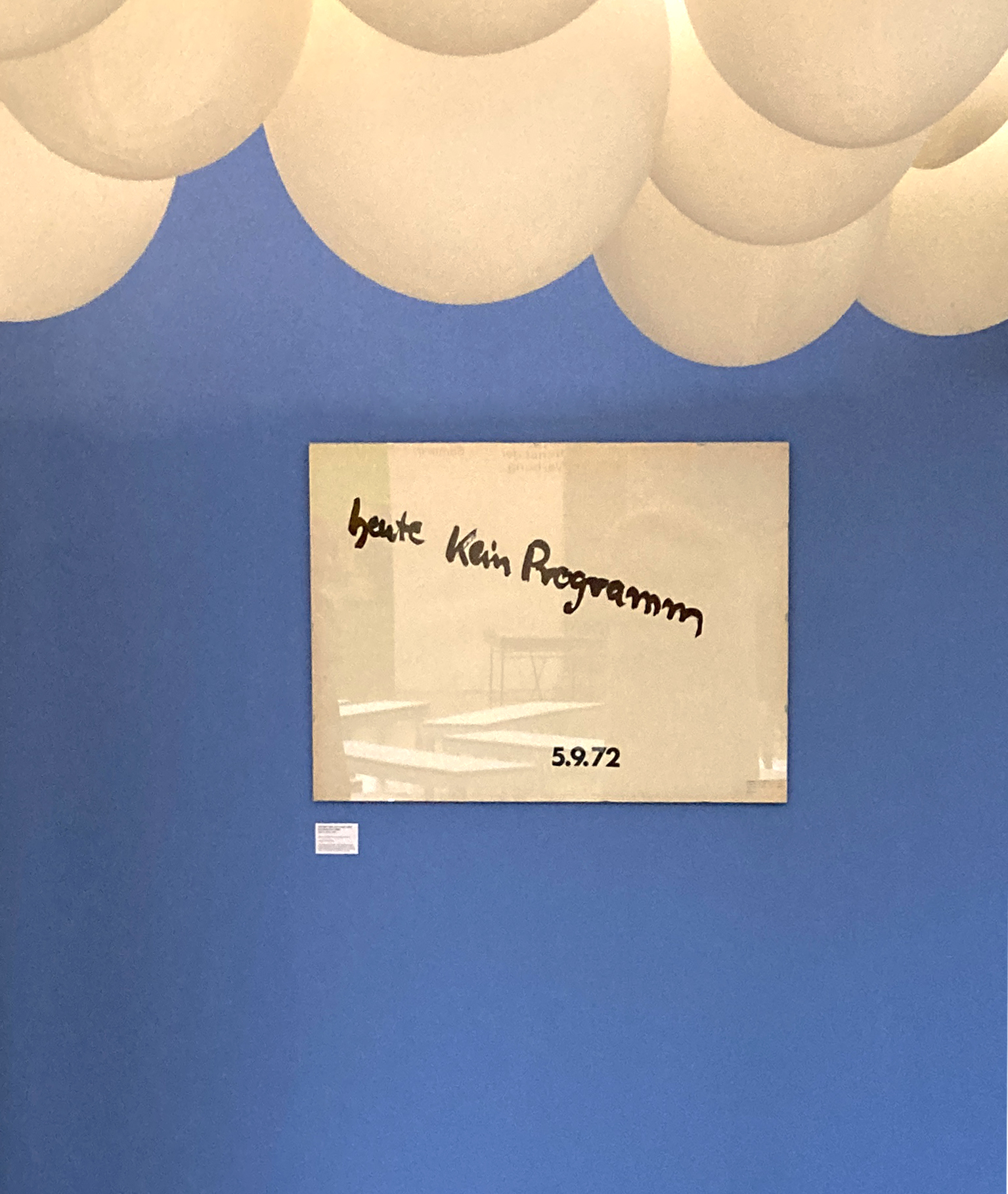

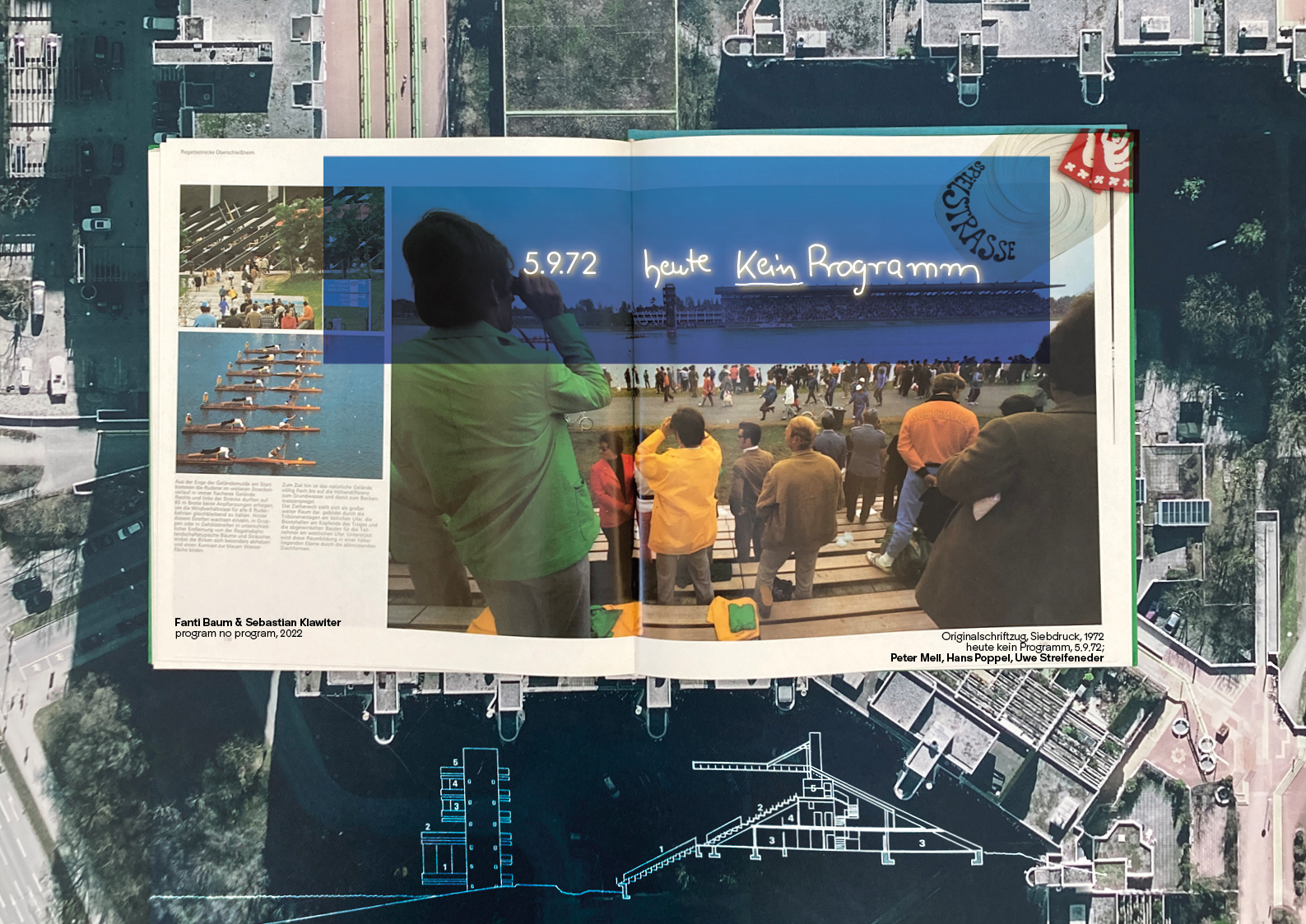

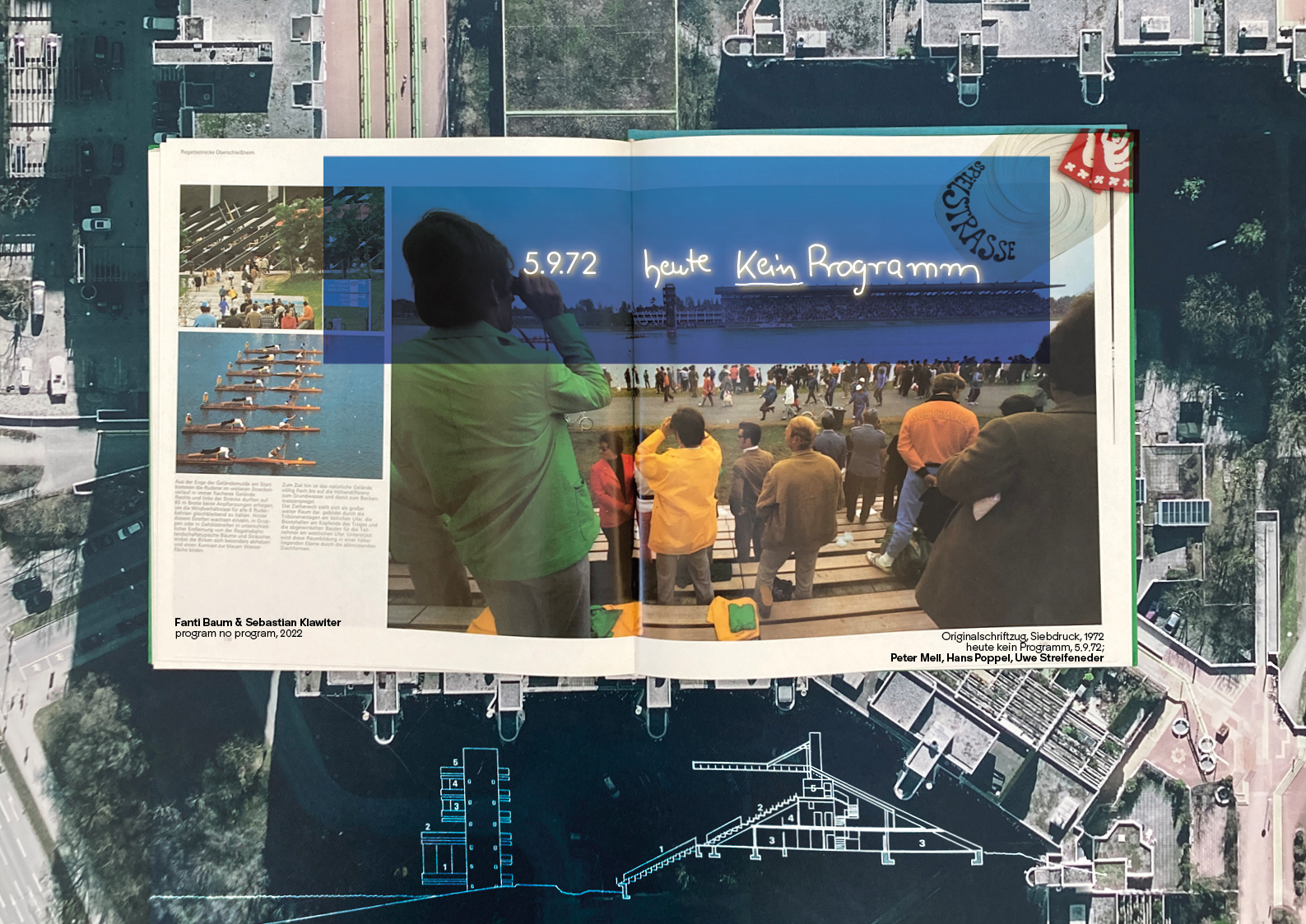

Wettbewerbsgewinn| Kommentar im öffentlichen Raum | München August 2022

program no program 5.9.72 – Heute Kein Programm , ist ein künstlerisches Kommentar – eine Installation im öffentlichen Raum. Der Tag markiert eine radikale Unterbrechung. Das Attentat auf das Team der israelischen Mannschaft stellt eine jähe Zäsur der Olympischen Spiele dar. Im Moment des kaum zu fassenden Ereignisses machten die Künstler Peter Mell, Hans Poppel und Uwe Streifeneder einen Siebdruck, der das letzte Zeichen des erstmals stattfindenden Kulturprogramms sein sollte – heute kein programm – 5.9.72

Im Zentrum des Projekts von Fanti Baum & Sebastian Klawiter steht jener Moment der angehaltenen Zeit. In großen leuchtenden Lettern setzen sie den Schriftzug auf das Dach der Tribüne der Kanu- und Ruderregattastrecke und wollen so der radikalen Unterbrechung Platz einräumen. Denn der sich selbst aussetzende Satz verweist für Sie auf eine Leeerstelle und offene Wunde, und vermag vielleicht die Erinnerung wach –, das Denken in der Schwebe zu halten, über ein Ereignis, das die Welt berührt hat. Als ausgesetztes Monument – (monere: erinnern, auffordern, warnen, verweisen auf) – spricht es von einem der fast vergessenen Olympiaorte als Kunst genauso zur Spektakelmaschine des Sports wie es die Vorbeikommende dazu einlädt, für einen langanhaltenden, ausgedehnten Moment in Gedanken bei Ereignissen und Opfern des Attentats von 1972 zu verweilen.

Projekt Information

abgeschlossen

Ort

Olympia-Regattastrecke München

Type

Wettbewerbsgewinn Startsignale 50 Jahre Olympische Spiele 1972 München

Partnerin

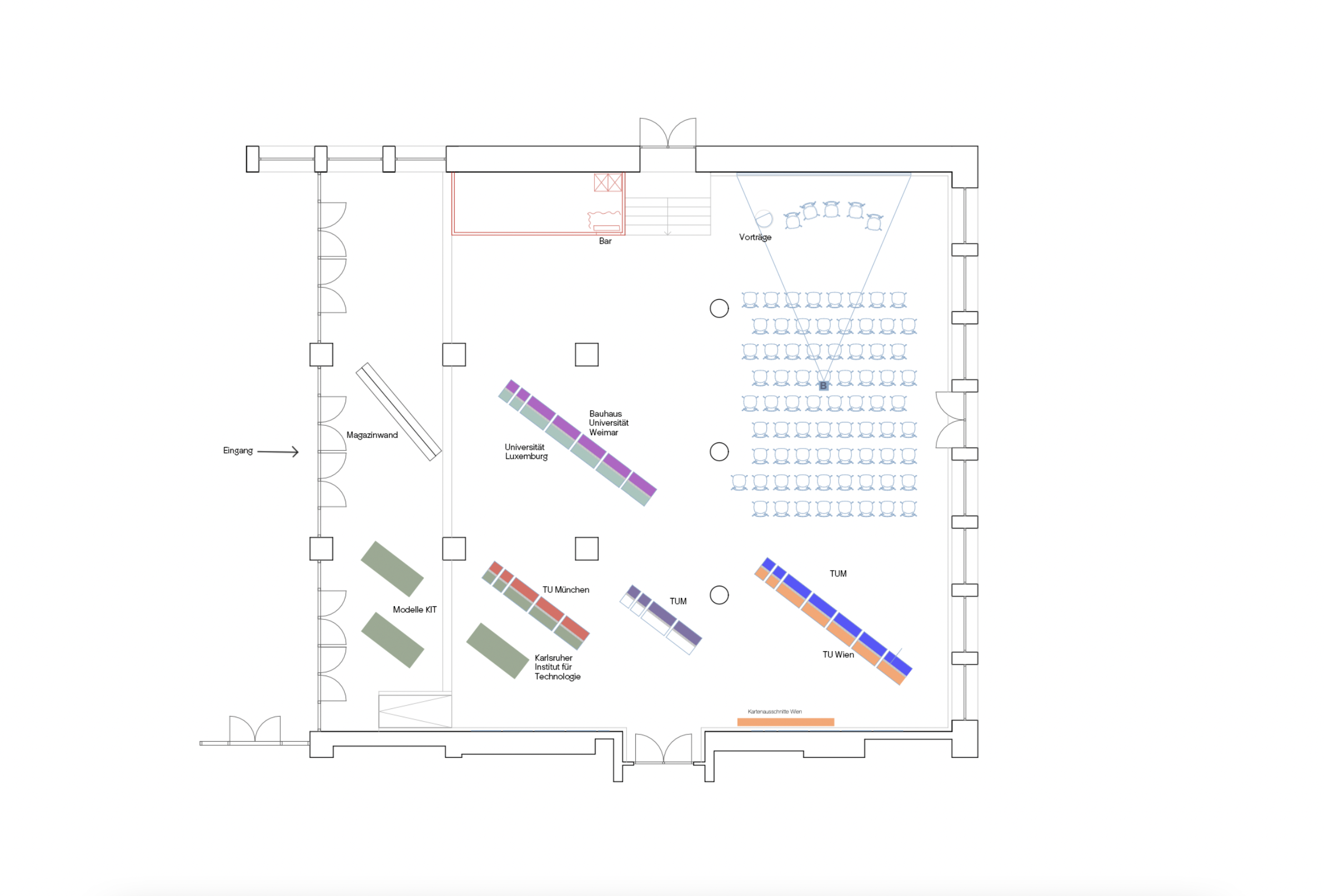

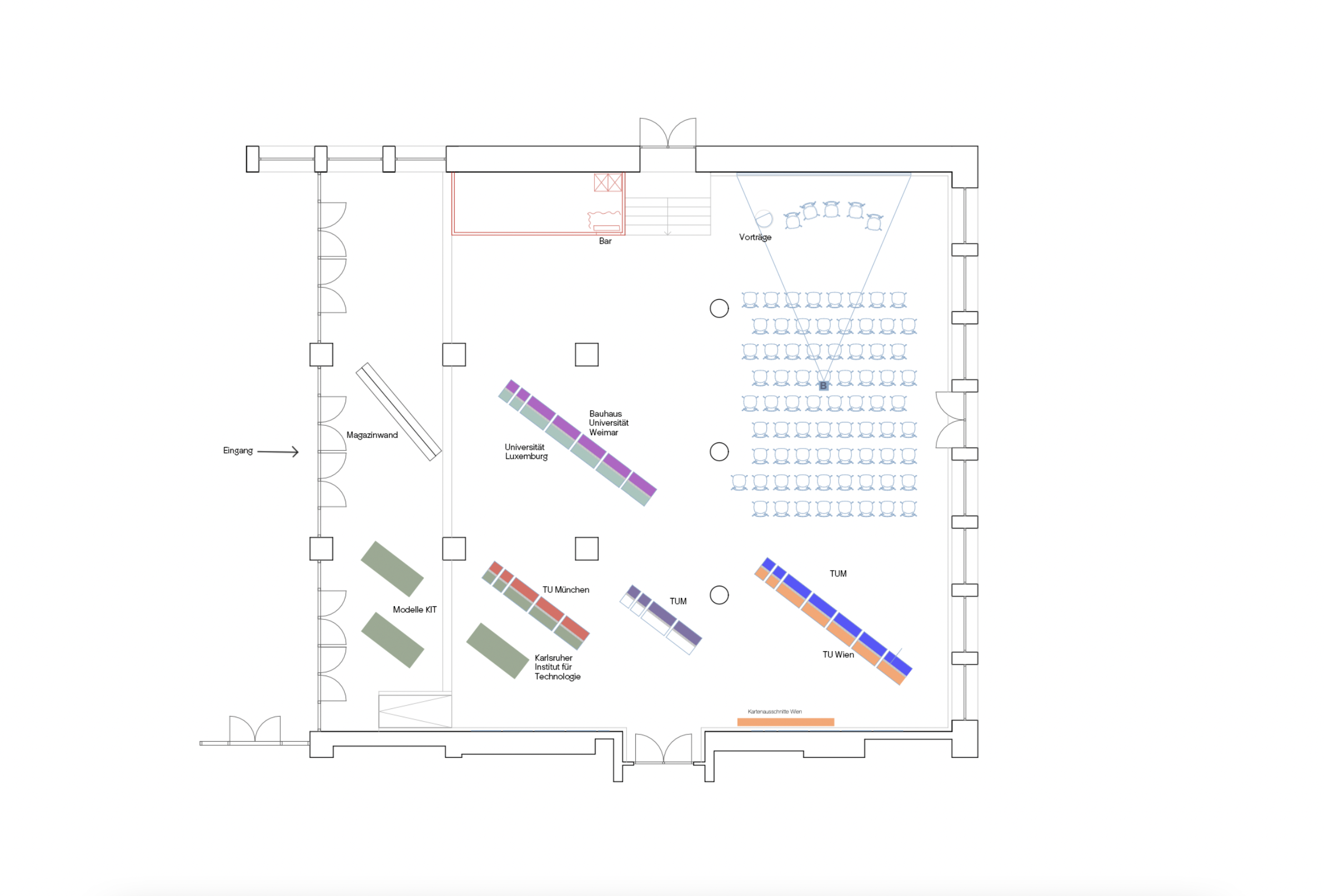

Konzeption,Entwurf und Herausgeberschaft| Ausstellung, Symposium & Magazin | München November 2022

Die Ausstellung und das Magazin Zwischenstadt, Zwischenstand setzt sich 25 Jahre nach dem Erscheinen des Buches von Thomas Sieverts erneut mit den komplexen Fragestellungen der Zwischenstadt auseinander. Bewusst richten wir den Blick weg von den großstädtischen urbanen Zentren hin zu Orten an der Peripherie, wo Autohäuser, Kiesgruben, Reithöfe, Baumärkte, Caravanstellplätze, Autobahnzubringer und Einfamilienhaussiedlungen direkt an landwirtschaftliche Flächen angrenzen, wo Esel an Schallschutzwänden weiden und wir nicht genau wissen, wo Stadt anfängt und wo Landschaft aufhört.

Diesen Zwischenräumen haben sich in einer universitätsübergreifenden Forschungs- und Reflexionsgruppe, bestehend aus Lehrstühlen der Bauhaus-Universität Weimar, der Universität Luxemburg, dem Karlsruher Institut für Technologie, der TU Wien und der TU München, über zwei Semester lang aus verschiedenen Positionen und Blickwinkeln genähert. Den erarbeiteten Zwischenstand in Form von Essays, Gastbeiträgen und Studierendenarbeiten stellen die verschiedenen Lehrstühle hier zur Diskussion.

Download hier

Ergebnisse hier

Herausgeberschaft

Sustainable Urbanism, Lehrstuhl für nachhaltige Entwicklung von Stadt und Land, Mark Michaeli, Sebastian Klawiter, Julia Micklewright

Technische Universität München

Konzeption & Redaktion, Magazin Ausstellung & Symposium

Sebastian Klawiter & Julia Micklewright

Philipp Dopfer ( Unterstützung: Mark Julien Hahn )

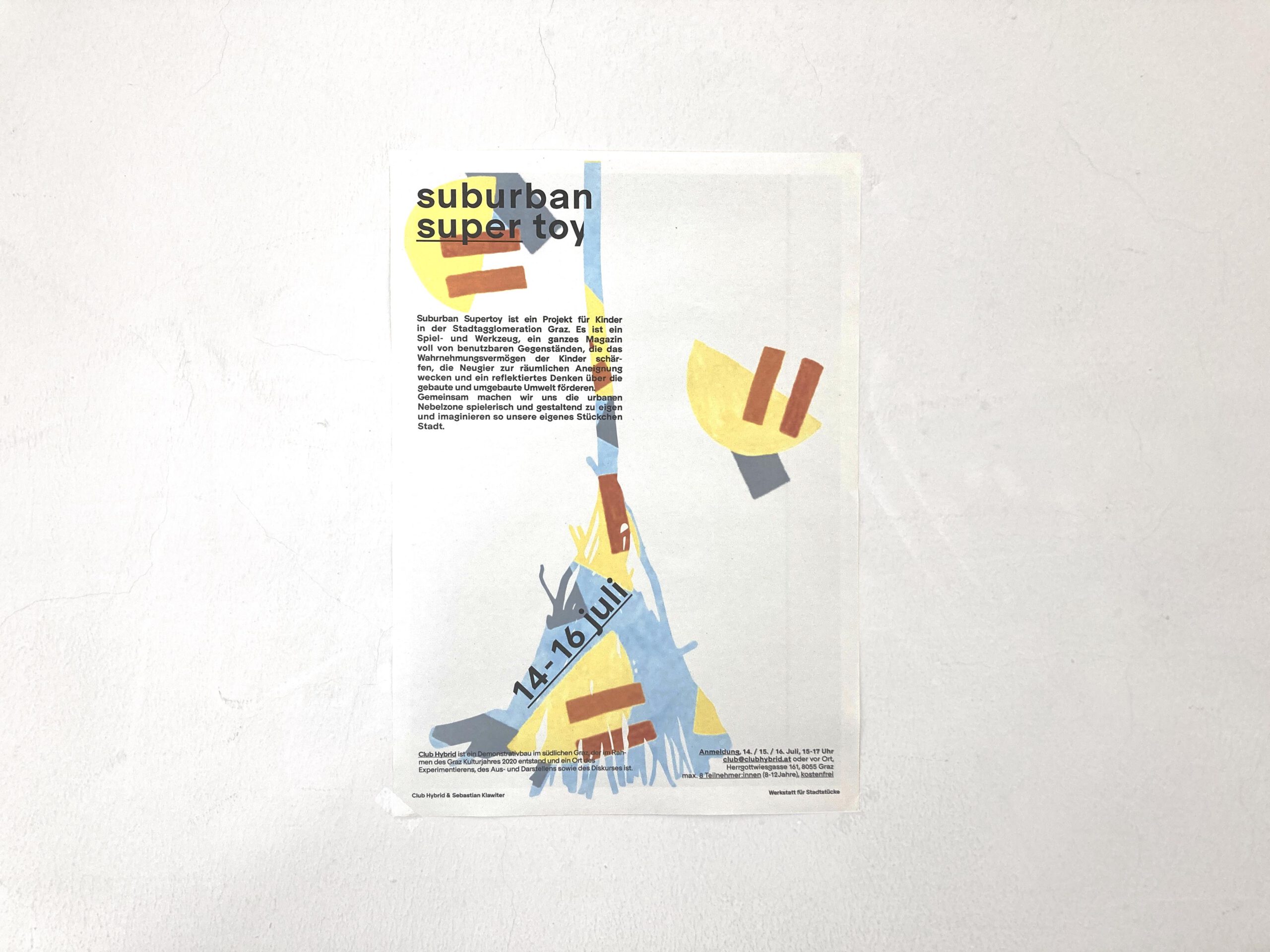

Konzeption und Entwurf | Urban Design, Intervention, Ausstellung | Graz

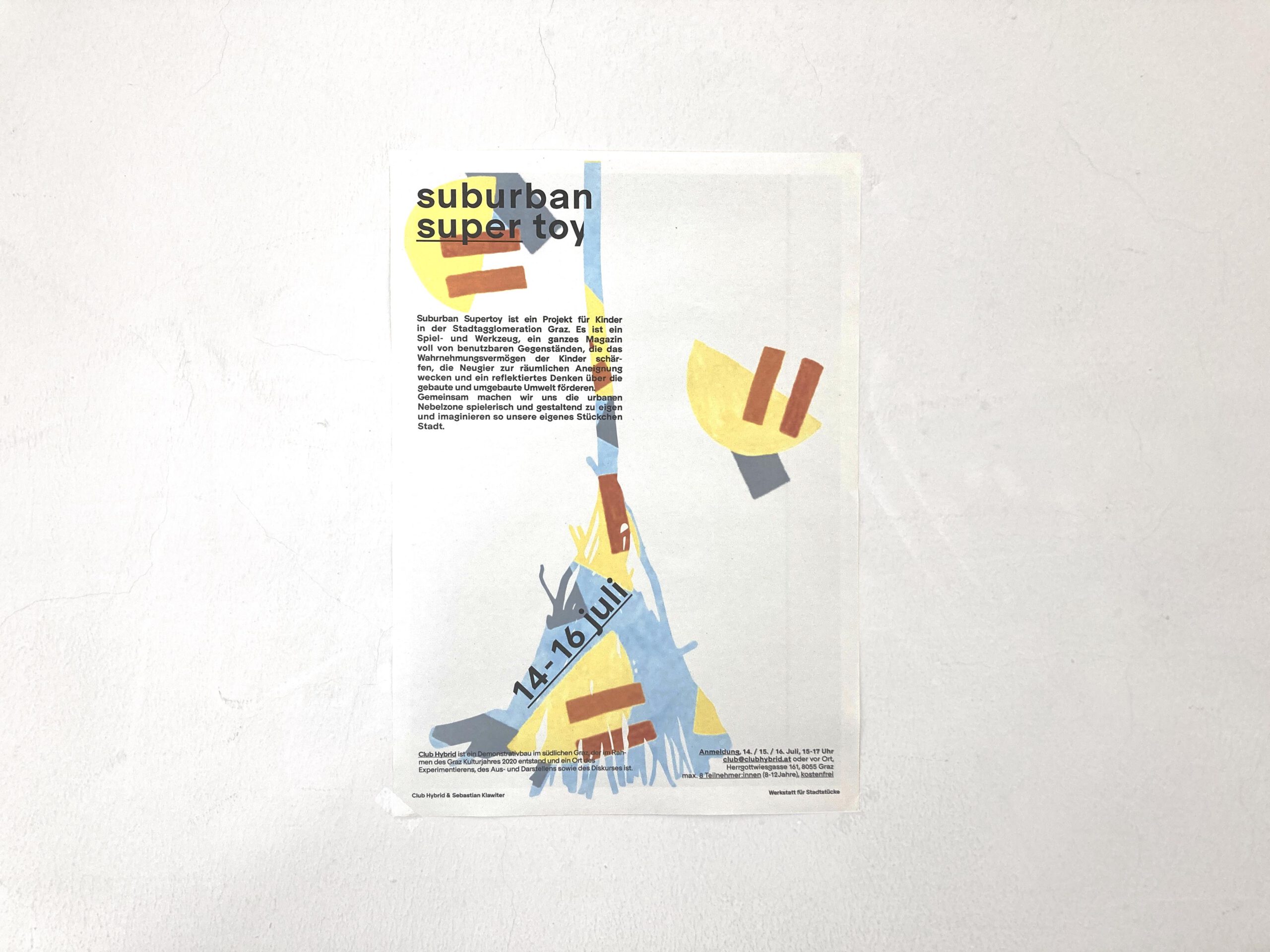

Wo fängt Stadtrand an? Wann hört Ortschaft auf? Und wie spielen eigentlich Kinder in diesen Zwischenräumen? Suburban Super toy ist ein Projekt für Kinder in der Stadtagglomeration Graz. Es ist ein Spiel- und Werkzeug, ein ganzes Magazin voll von benutzbaren Gegenständen, die das Wahrnehmungsvermögen der Kinder schärfen, die Neugier zur räumlichen Aneignung wecken und ein reflektiertes Denken über die gebaute und umgebaute Umwelt förderen. Gemeinsam machetn wir uns die urbanen Nebelzone spielerisch und gestaltend zu eigen und imaginieren so unsere eigenes Stückchen Stadt. Initiiert & Entstanden im Rahmen der Residence “Werkstatt für Stadtstücke” im Club Hybrid, Graz.

Ein Workshop für und mit Kindern zwischen 8 und 12 Jahren im Rahmen des Projekts suburban super toy am 14. / 15. / 16. Juli 2022 sowie ein Filmscreening mit anschließender Diskussionsrunde.

Projekt Information

Art

Stadtplanung, Ausstellung, Installation

Zeitraum

Juli 2022

Status

laufend

Ort

Graz

Type

Residence research in practise

Förder:innen

Club Hybrid

Partnerin

Muster von Eva Schlechte

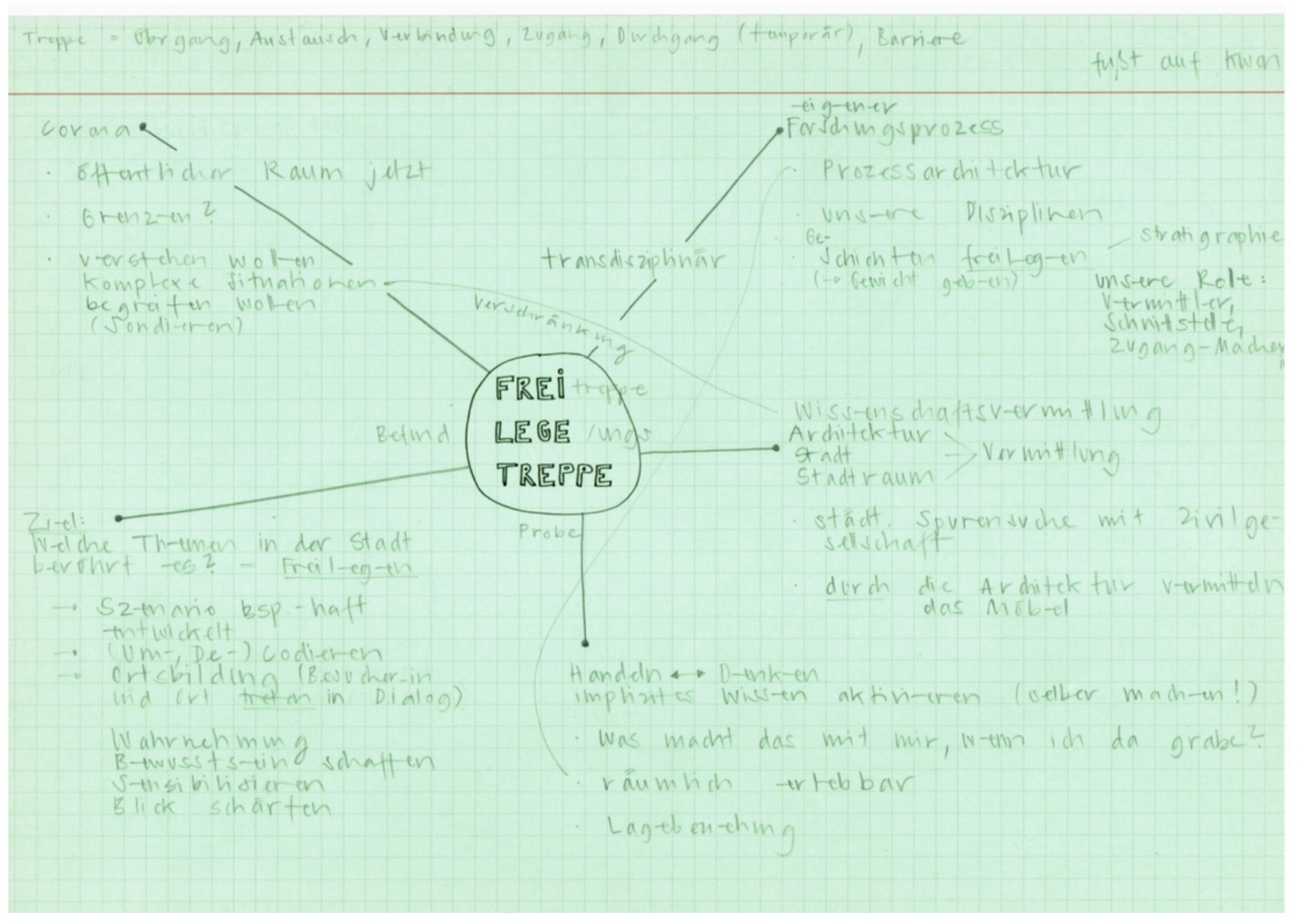

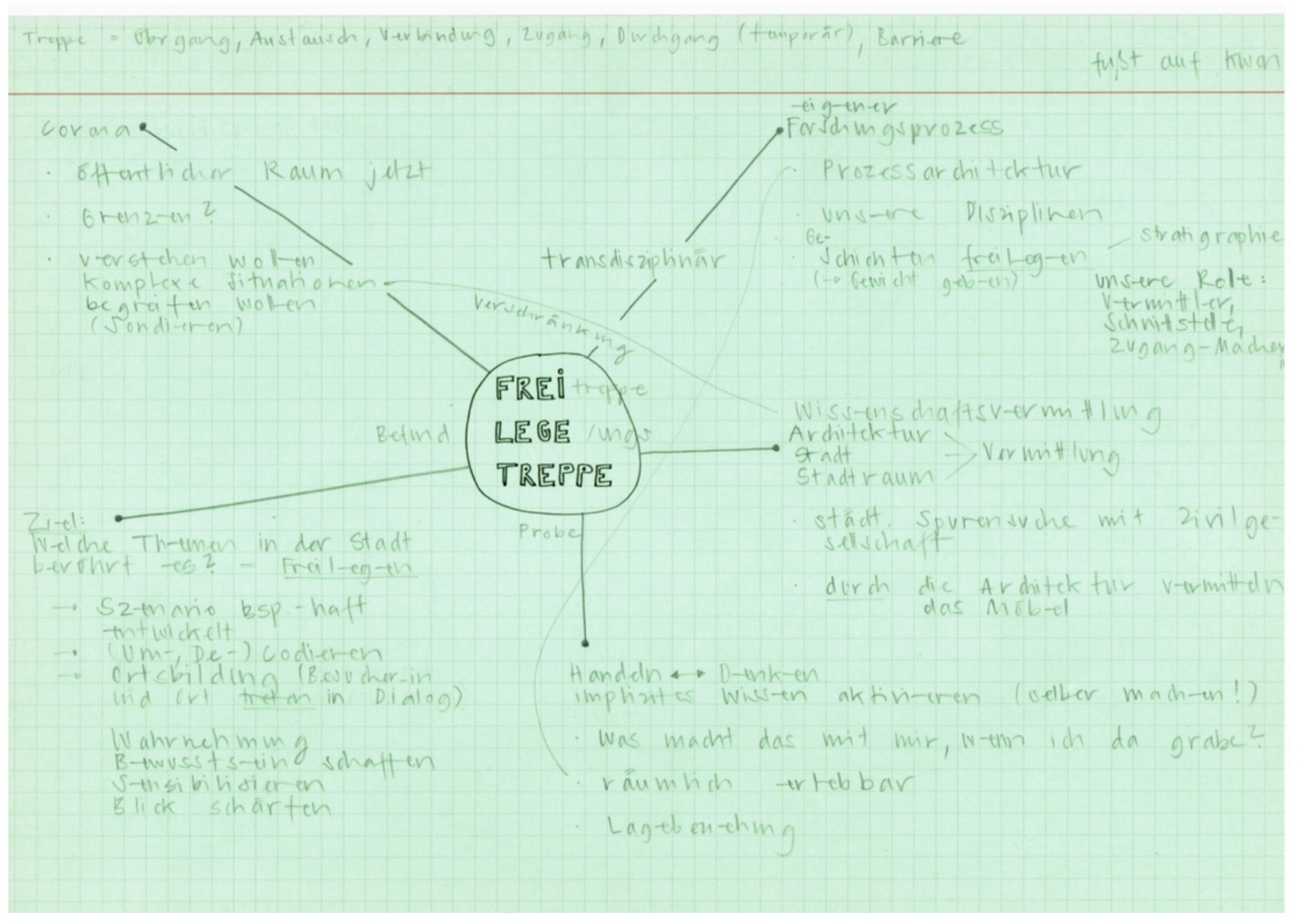

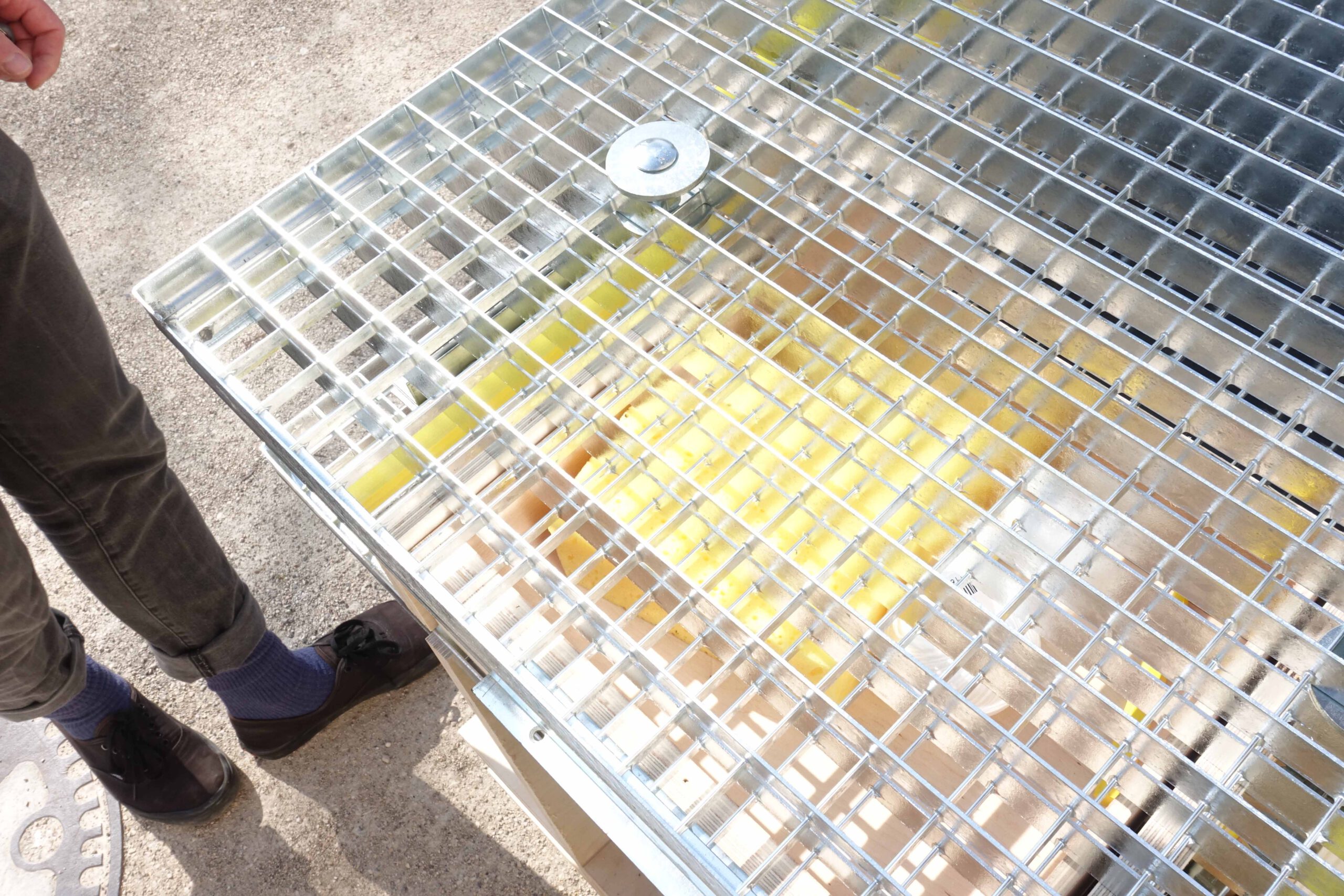

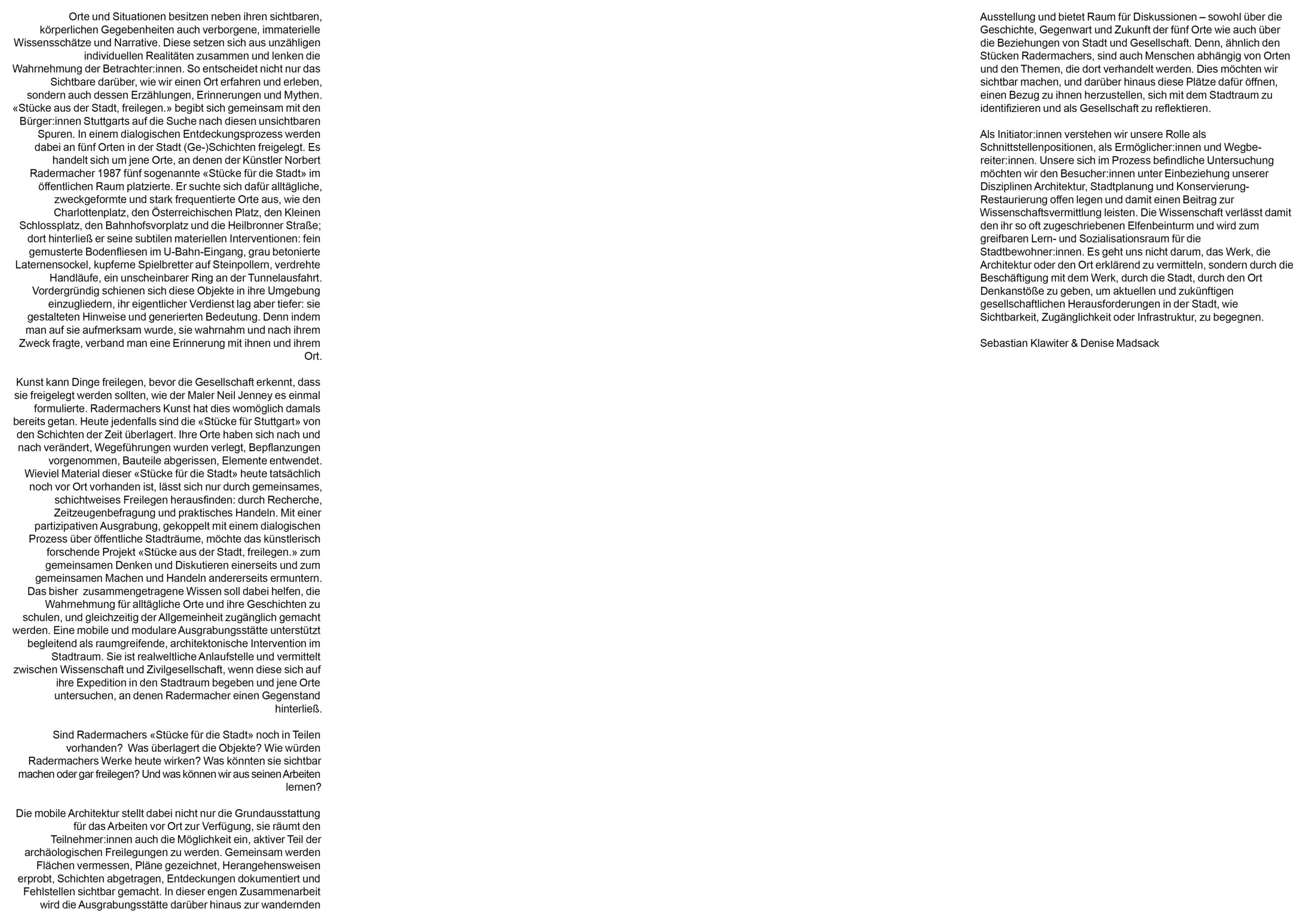

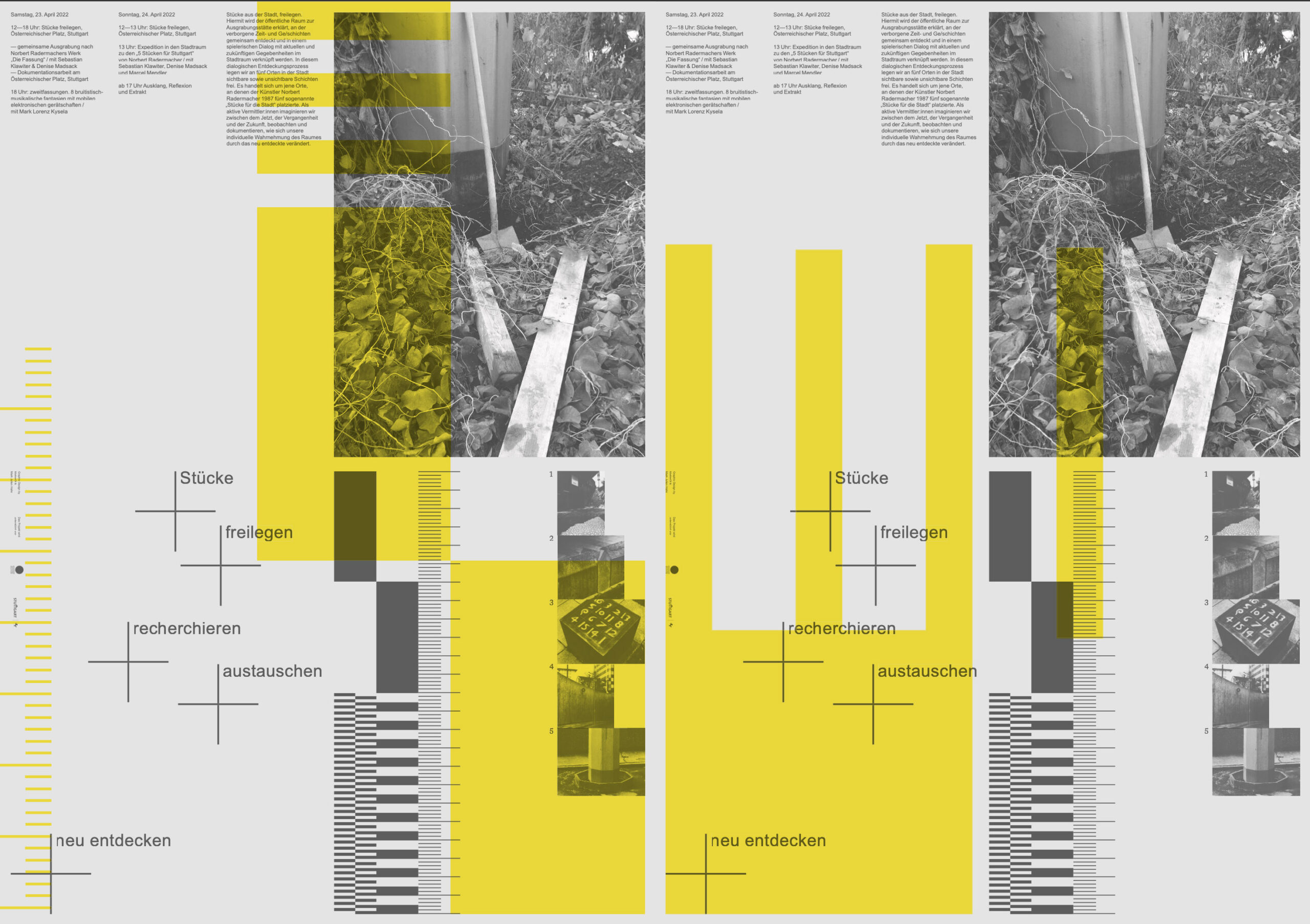

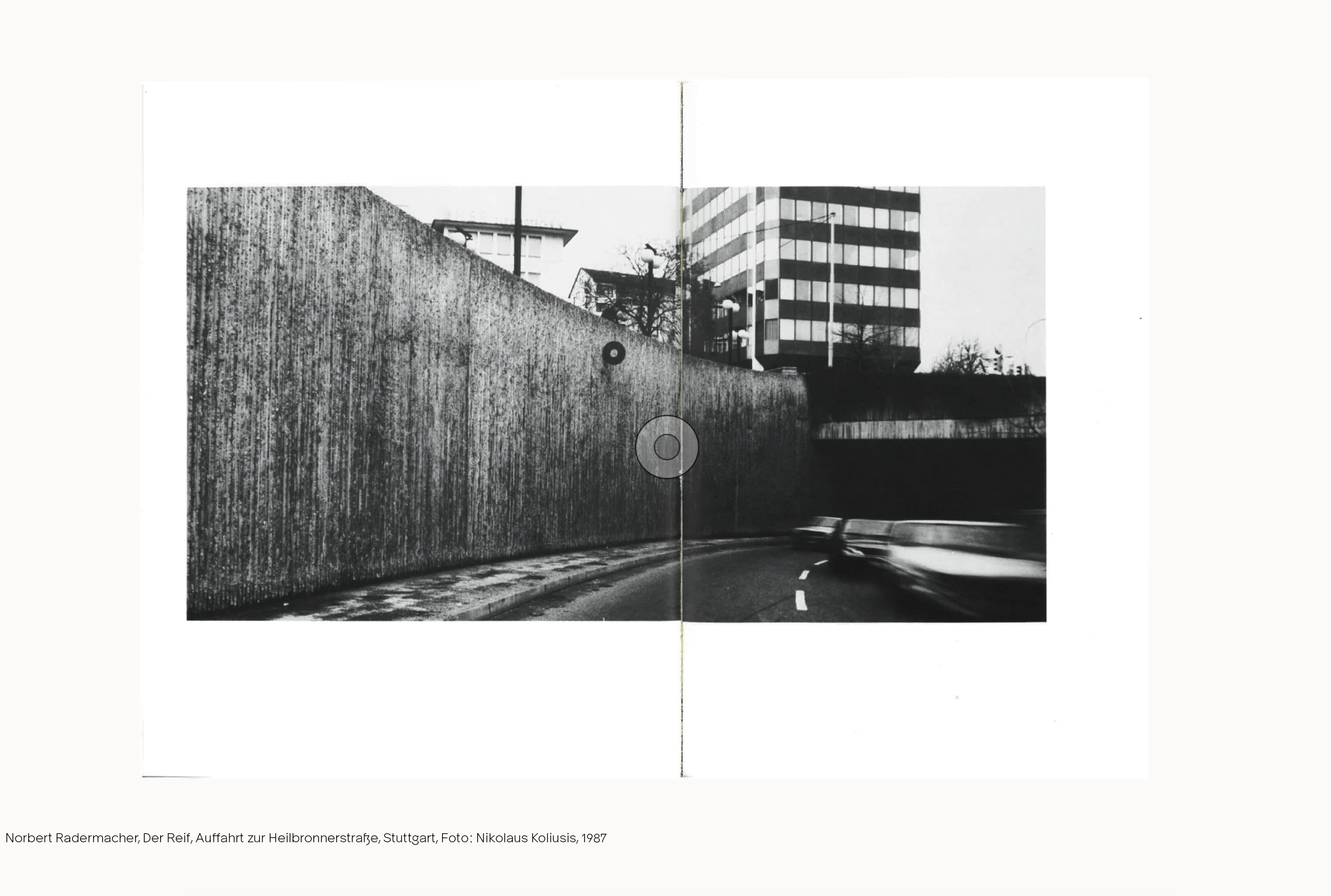

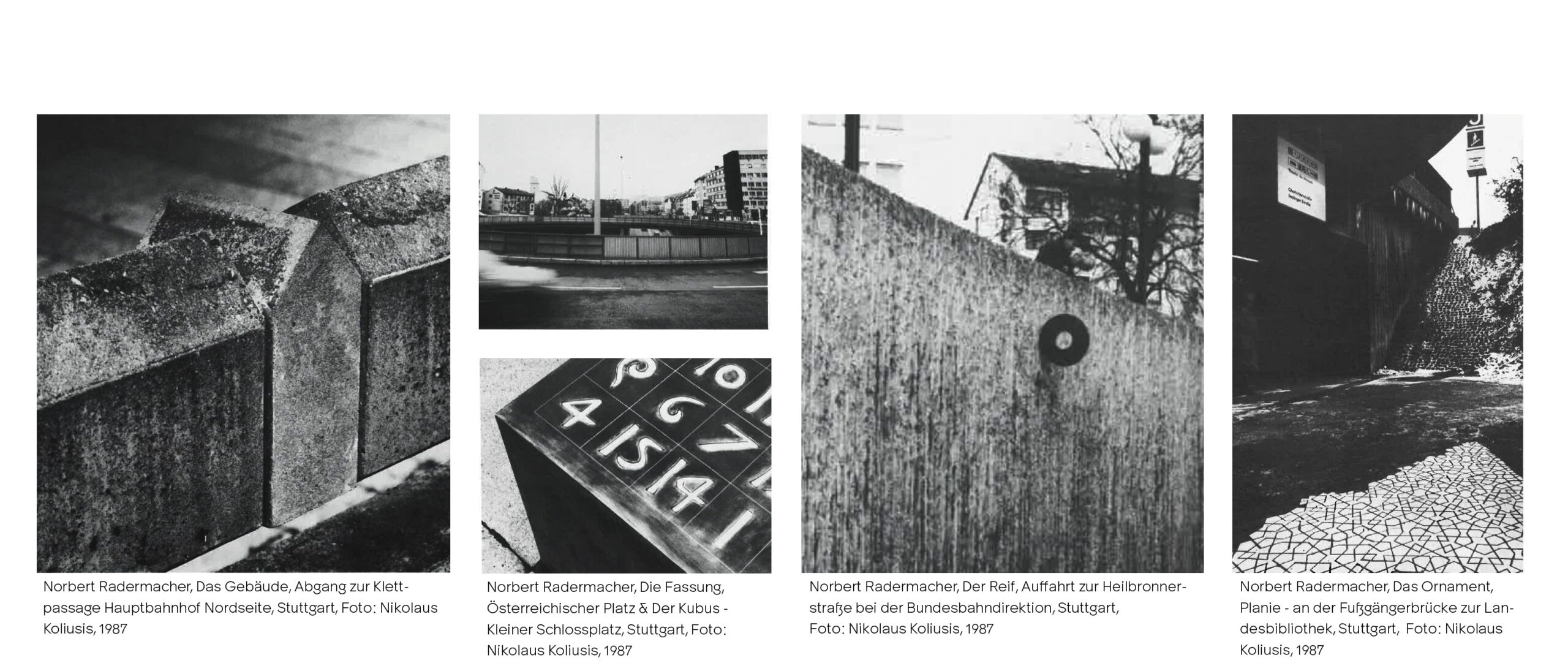

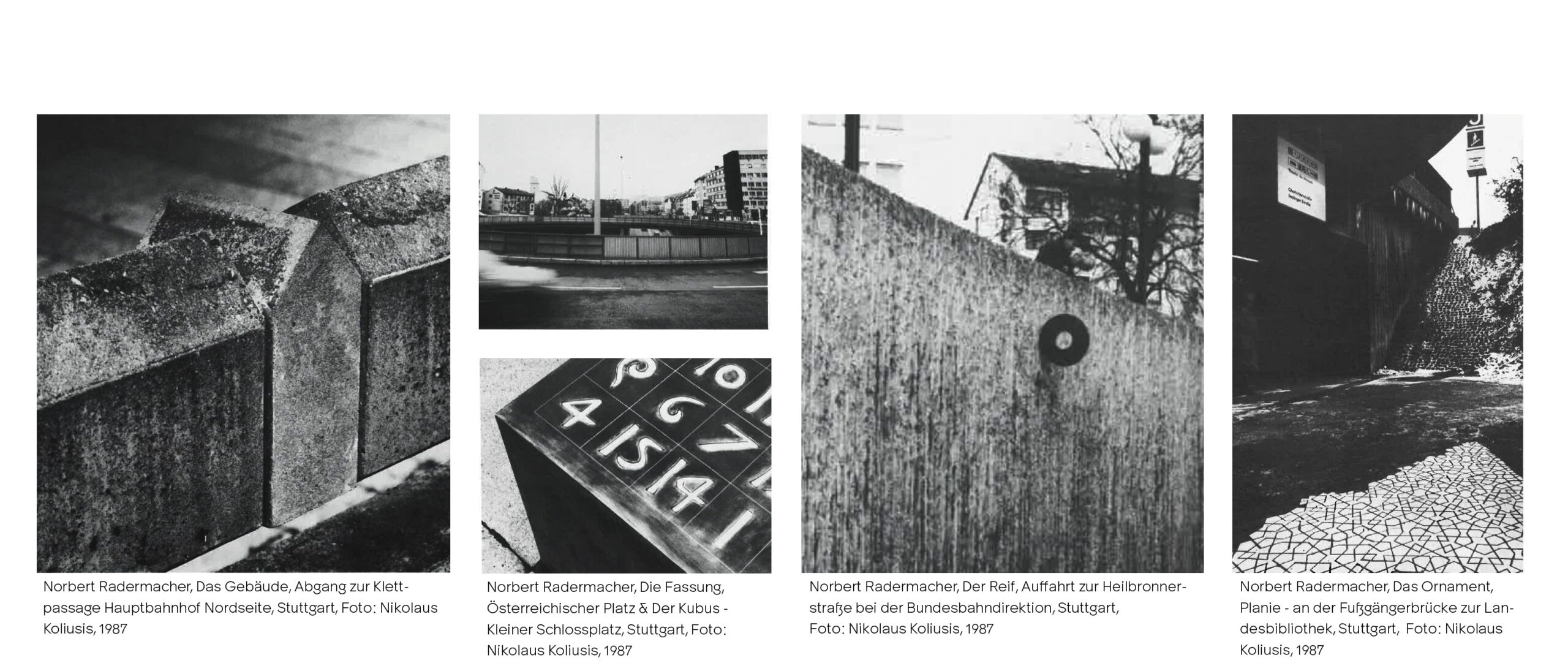

Konzeption und Entwurf | Stadtforschung | Intervention | Ausstellung |Stuttgart

Initiiert & Entstanden im Rahmen des Stipendiums an der Akademie Schloss Solitude & gefördert und der Landeshauptstadt Stuttgart, Kunst im öffentlichen Raum

Im Rahmen dieses Projektes ist auch das Interview mit Norbert Radermacher entstanden.

Projekt Information

laufend

Ort

Stuttgart

Type

selbst initiiert

Partnerin

Team: Jim Benjamin Wolff, Carolin Lahode, Sara Sutter (Grabung)

MatterOf & Mark Julien Hahn (Grafik Design)

Martin Mannweiler (Film)

Bildquellen: Jim Benjamin Wolff, Sebastian Klawiter

Ausstellungsbild Summer Festival »Hidden Traces«,Akademie Schloss Solitude, 2022. Photo: Frank Kleinbach)

Nikolaus Koliusis (Orginalbilder)

Musikperformance: Mark Lorenz Kysela

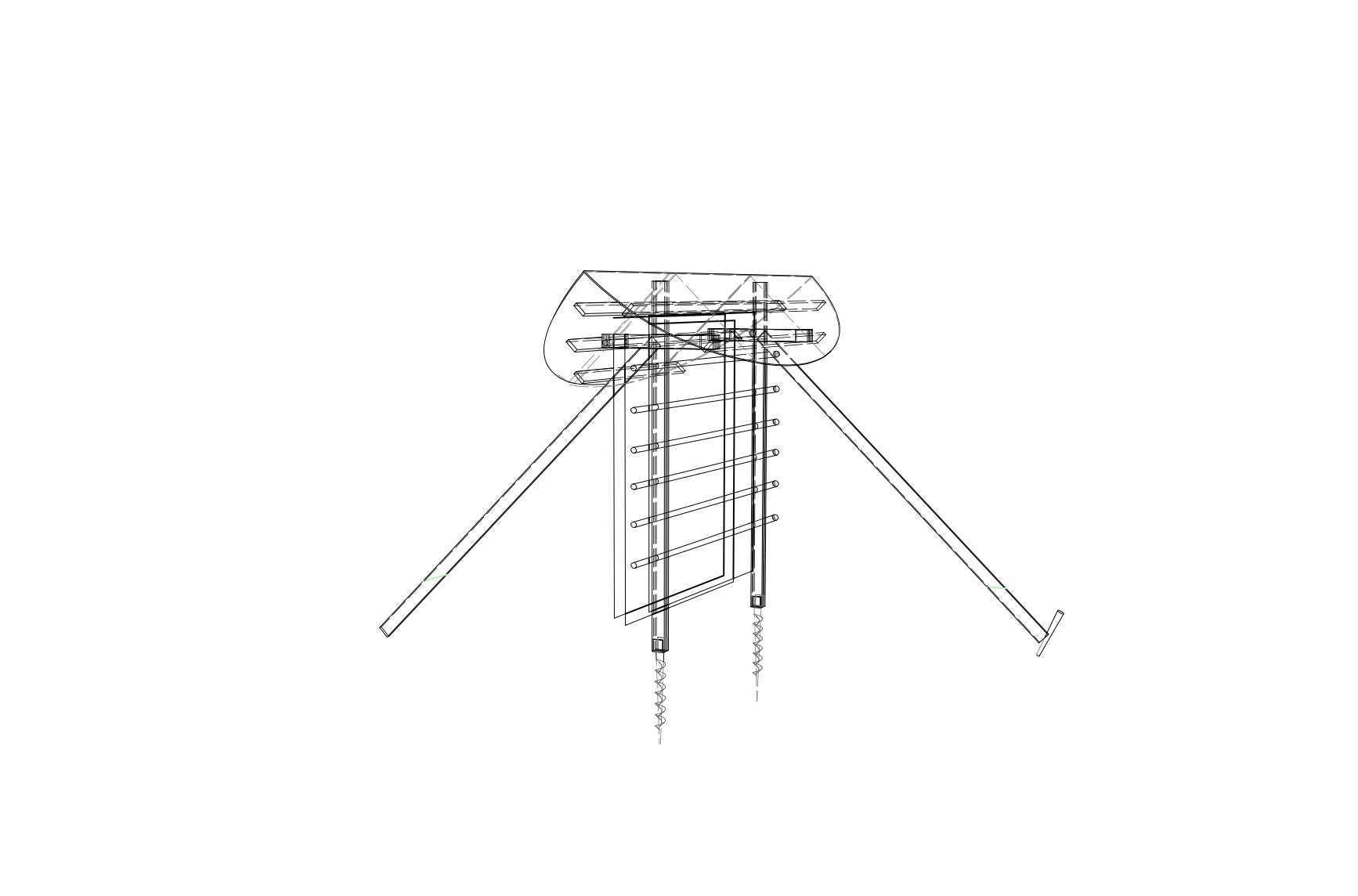

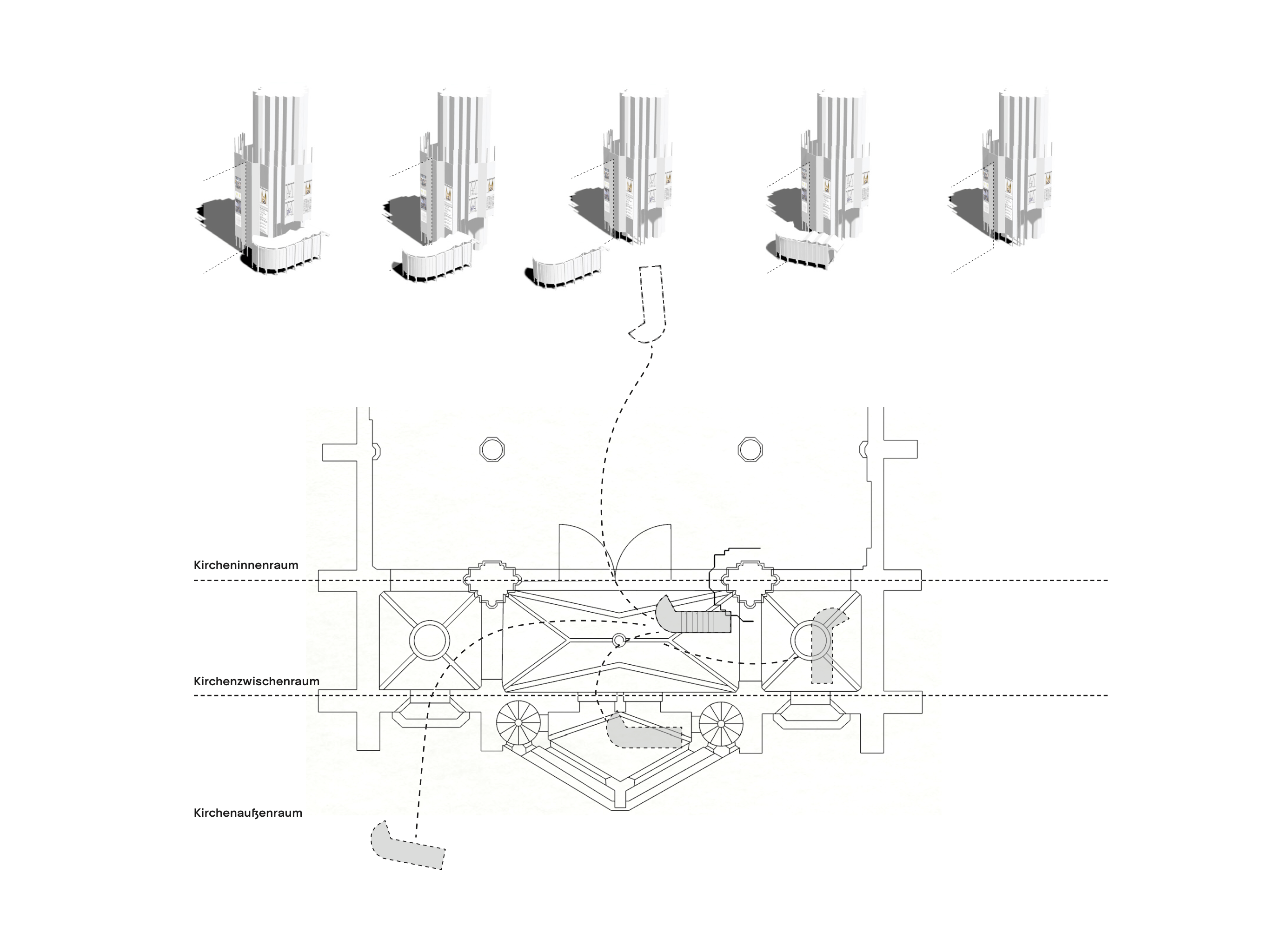

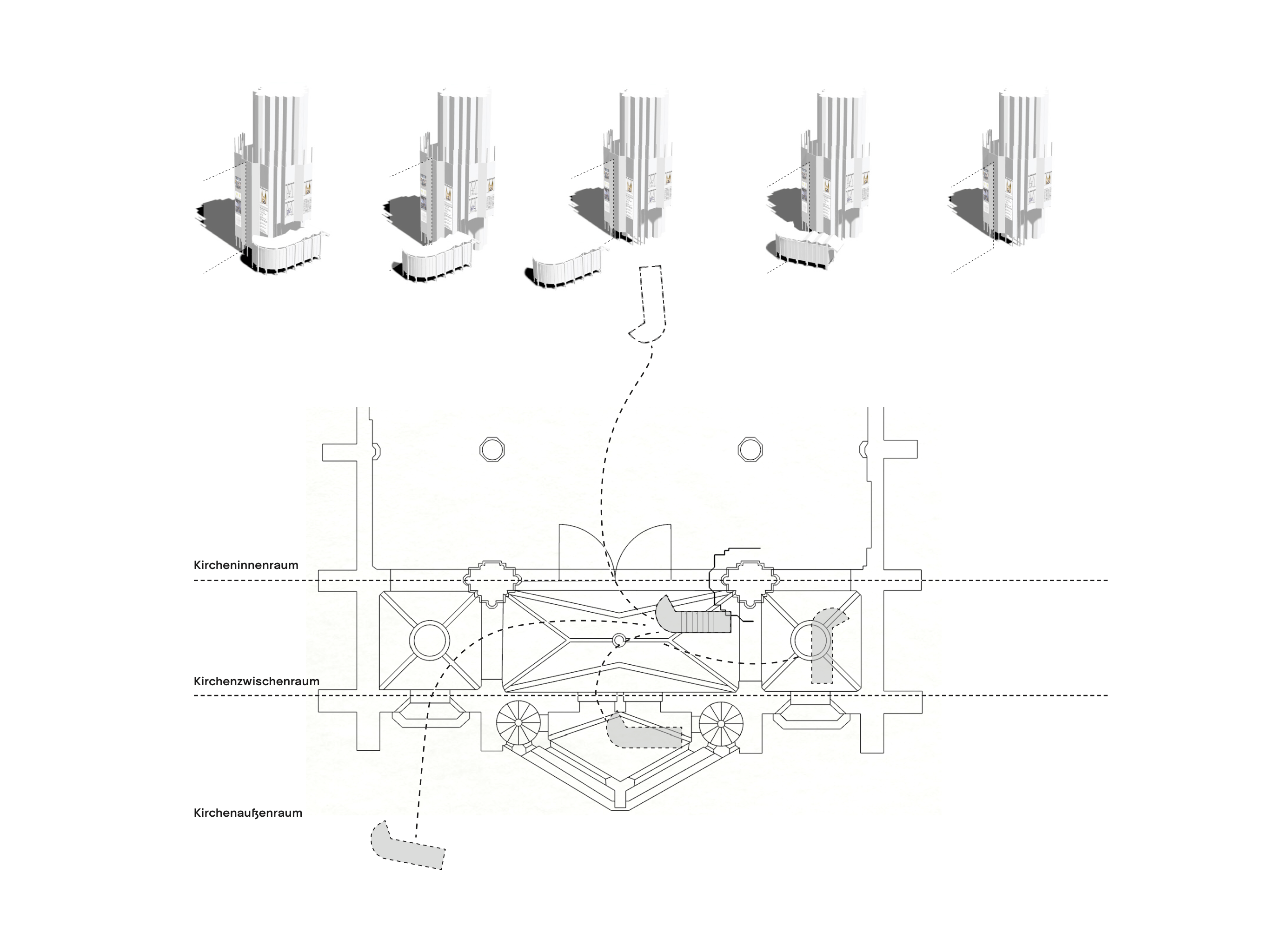

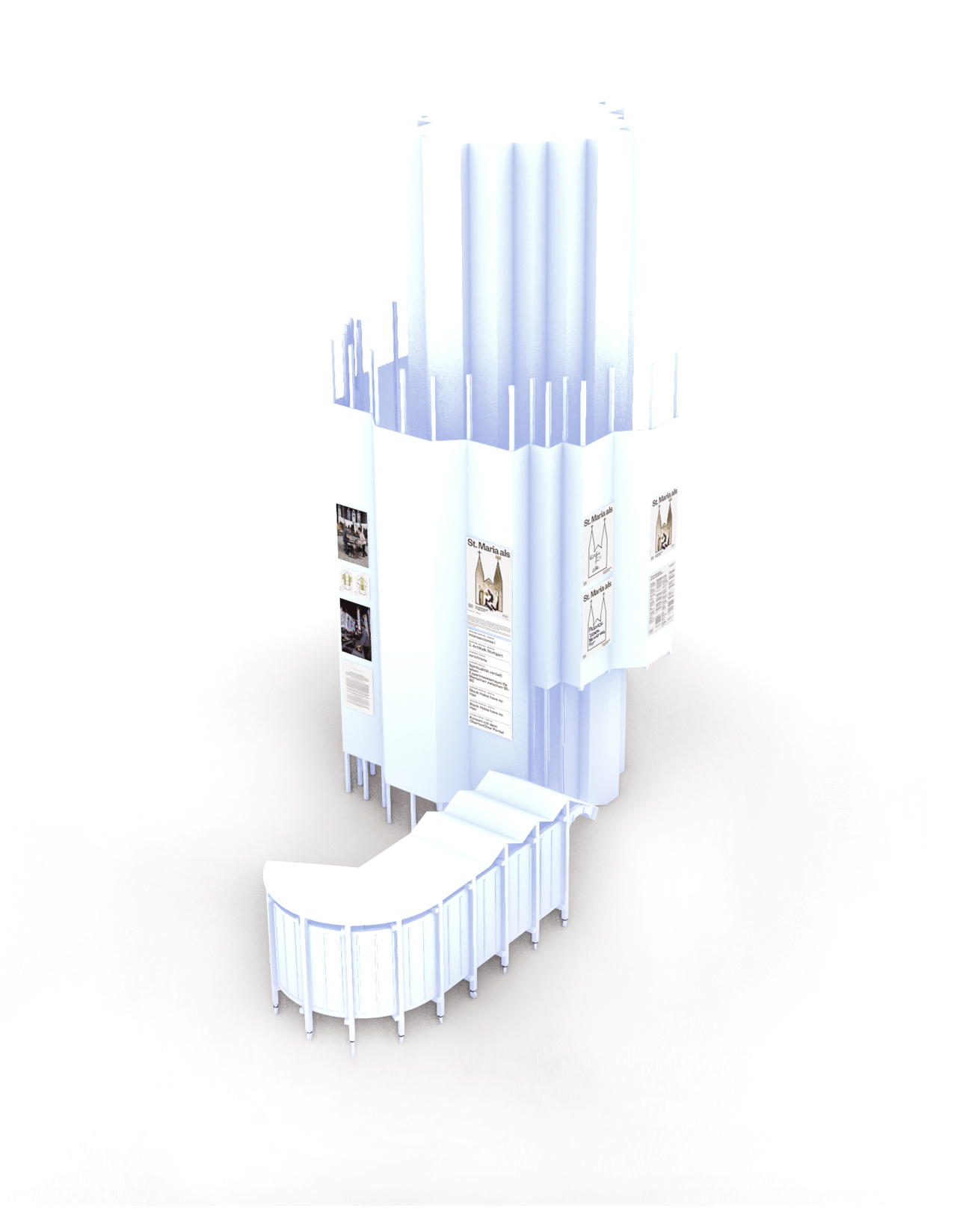

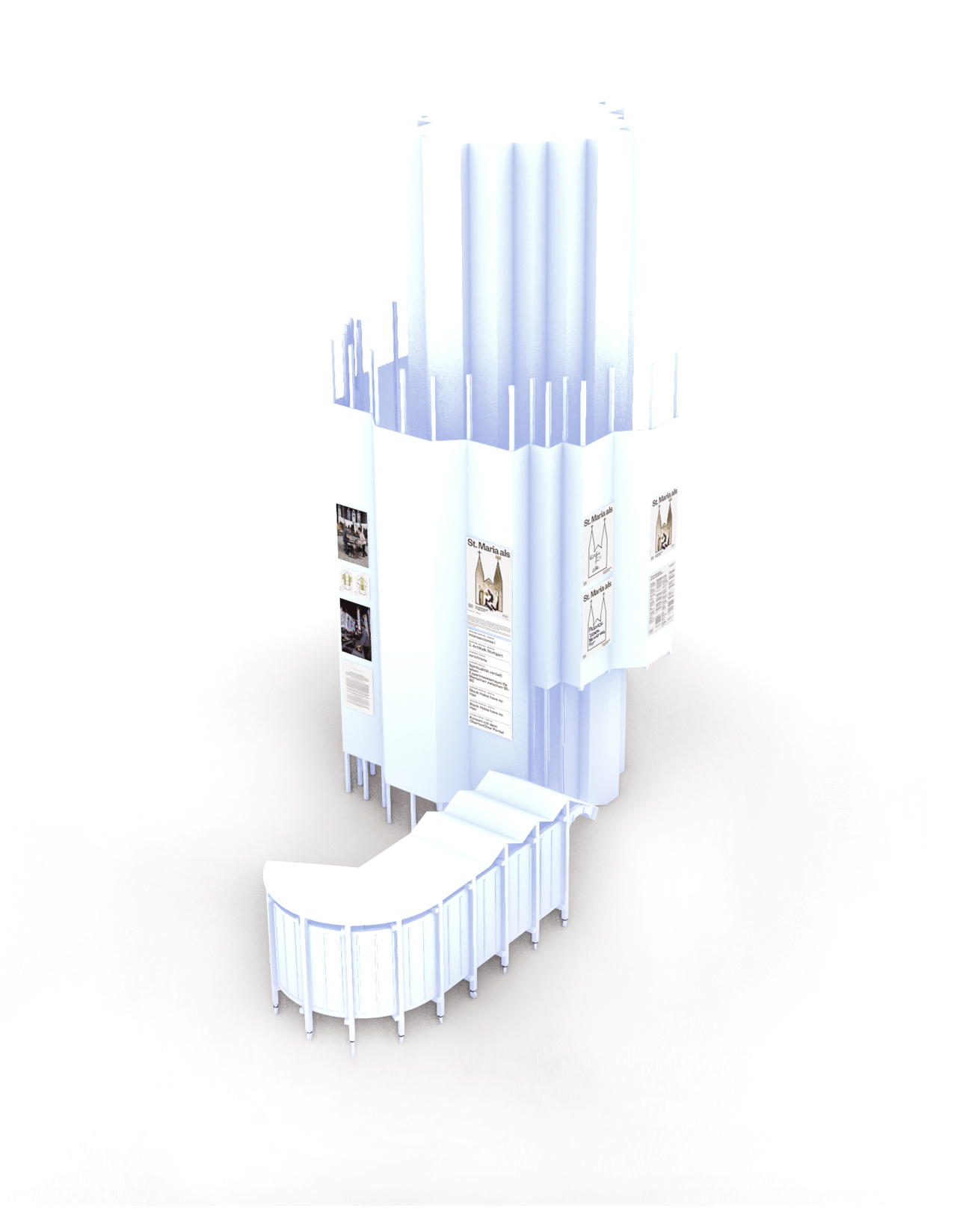

Konzeption und Entwurf | Dialogmöbel | seit 2021

Die Möblierung von Kirchen ist ein fortschreitender Entwicklungsprozess vom Mittelalter bis hin in unsere Gegenwart. Umbauen, Anpassen, Wiederverwenden – diese Praktiken sind so alt wie der Kirchenbau selbst. Als Provisorien auf Zeit zeichnen die neuen Elemente diese Entwicklung weiter und unterstützen so den derzeitgen Transformationsprozess der Kirchengemeinde St. Maria, indem sie Dialoge anregen, Erkenntnisse dokumentieren, Wissen teilen und Dinge ermöglichen.

Was bewegt die Menschen in ihrem Stadtteil? Welche Erwartungen stellen Sie an die Kirche? Welche neuen Aufgaben können an einen sakralen Raum gestellt werden? Und was braucht es um Dialoge anzustoßen und Antworten auf diese und andere Fragen zu finden? Das Dialogmöbel unterstützt die Kirchengemeinde auf der Suche nach Antworten, indem es Menschen und Nutzer*innen im Innen-, Außen- und Zwischenraum von St. Maria im Alltagsgeschehen begenet und Dialoge fördert. Dabei versteht sich das Dialogmöbel als aktive Vermittler*in zwischen Bürger*innen, Theolog*innen und Stadtraum und setzt Gegensätze in Verbindung: alt– neu, Innen – Außen, Kirche – Stadtraum, sakral – profan, starr – flexibel, digital – analog, temporär – legendär.

Projekt Information

abgeschlossen

Ort

Stuttgart

Type

Beauftragung

Auftraggeberin

Kirchengemeinde St. Maria Stuttgart, Katholisches Stadtdekanat Stuttgart

Partner

Fotos: 1-5: Romina Vetter

Fotos 15: Collage, Der heilige Hieronymus im Gehäuse, Antonello da Messina, 15. Jh

Sustainable Urbanism Eins | Vorlesungsreihe | Vertiefung | |Radiosendung | München

was macht in zwischen stadt? & was macht in zukunft stadt? Dieses Semester möchten wir bewusst den Blick weg von den großstädtischen urbanen Zentren hin zu Orten an der Peripherie len- ken. Wo Autohäuser, Kiesgruben, Reithöfe, Bau- märkte, Caravanabstellplätze, Autobahnzubringer und Einfamilienhaussiedlungen direkt an landwirt- schaftliche Flächen angrenzen, wo Esel an Schall- schutzwänden weiden und wir nicht genau wissen wo Stadt eigentlich anfängt und wo Ortschaft aufhört. Diesem Unbehagen des Stadtrandes möchten wir uns aus unterschiedlichen Positionen und Blickwin- keln nähern und in der Vorlesungsreihe, Sustainable Urbanism Eins, gemeinsam mit Expert*innen aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutieren. Das Vertiefungsseminar geht noch einen Erkundungsschritt weiter und berichtet LIVE mit einem Radioprogramm über Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land über selbst erlebte Erfahrungen, Positionen und Veränderungen aus der Zwischenstadt.

Die Seminarreihe versteht sich als offener Denk- und Diskussionsraum und ist darüber hinaus in eine universitätsübergreifende Forschungs- und Reflexionsgruppe eingebunden, bestehend aus unterschiedlichen deutschsprachigen Universitä- ten mit dem Ziel, weiter über die Zukunft dieser Zwischenräume nachzudenken.

Gif: Haus-Rucker-Co, Nürnberger Finger, 1971

Konzeption und Organisation: Sebastian Klawiter

Projekt Information

Entwurf, Detailplanung und Umsetzung | Küchenumbau | 2021

Umbau und Sanierung einer Küche.

Projekt Information

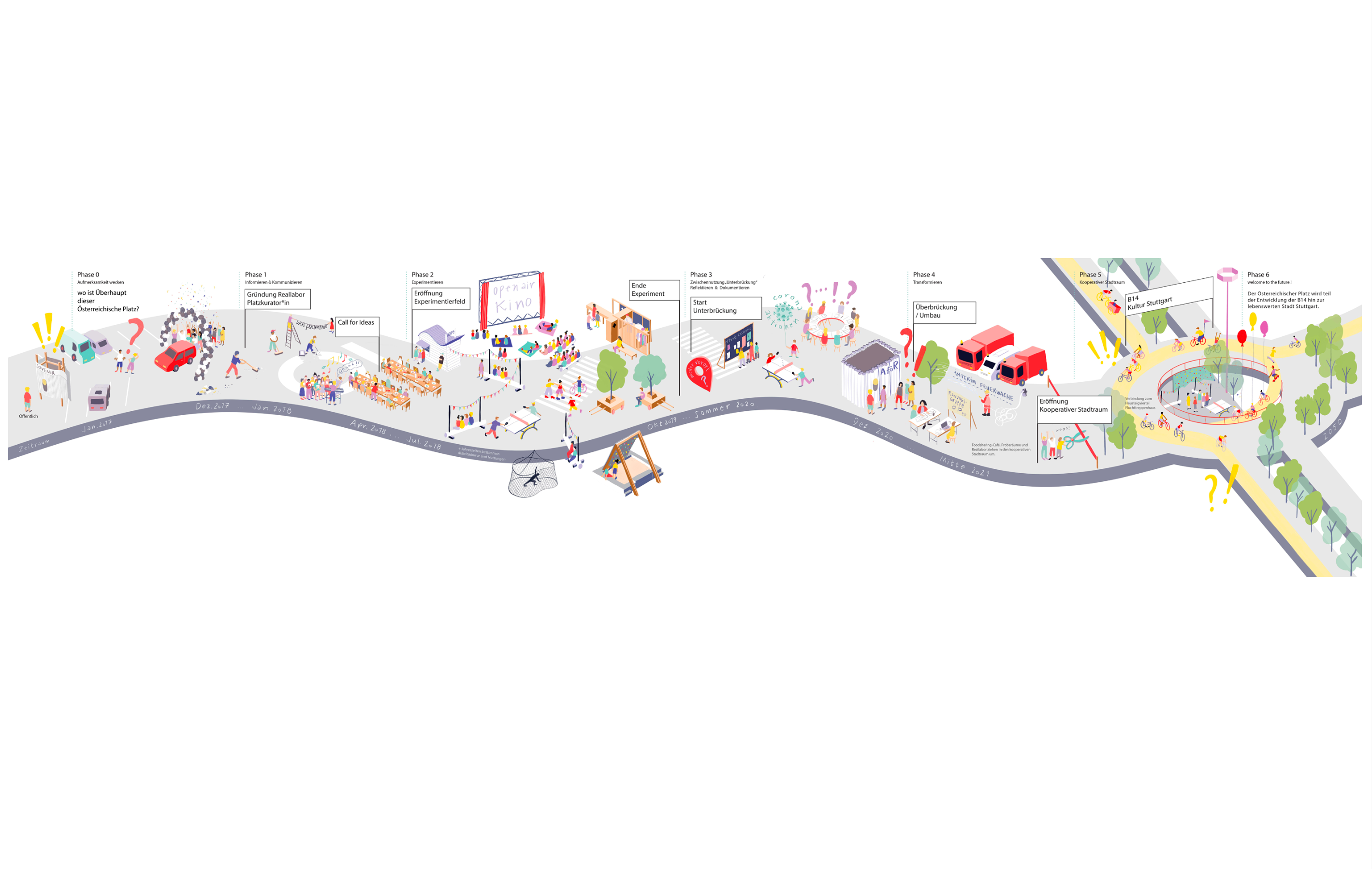

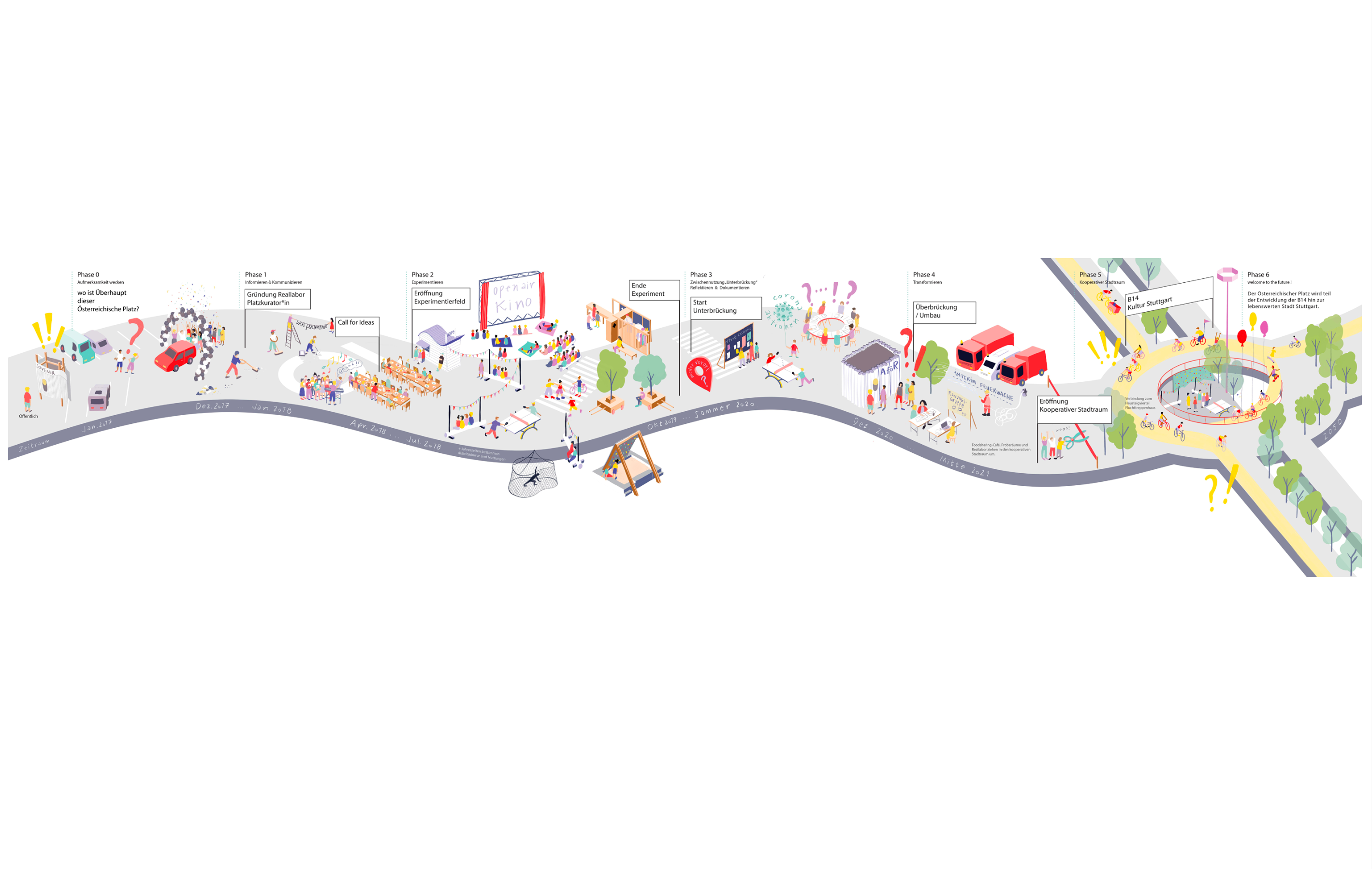

Konzeptentwicklung | Kooperativer Stadtraum | Österreichischer Platz Stuttgart

Wie geht es weiter am Österreichischen Platz? Die Vision der Planungsgruppe Österreichischer Platz für die Zukunft des Österreichischen Platzes ist eine langfristige Entwicklung des Ortes zum kooperativen Stadtraum für Alle. Basierend auf einer gemeinnützigen Trägerschaft mit Freiraum für Bandproberäume, Foodsharing, Ateliers, Werkstätten, Fahrradrepariercafé, Sozialstation, urbanen Bewegungsflächen wie einer öffentlichen Boulderwand, Tischtennisplatten und vieles mehr. Der Österreichische Platz wird vom Unort zu einem Ort der Begegnung, der Kreativität und der Innovation. Denn nur an Orten, an denen mit überholten Routinen gebrochen wird, kann Raum für Neues entstehen. Der Platz soll nicht nur Nutzungen und Menschen, sondern auch die Stadtteile verbinden. Mit einer Freitreppe inkl. Rampe über die B14 soll die jetzige Sackgasse zum verbindenden Element zwischen den drei Quartieren Stuttgart Mitte, Stuttgart Süd und dem Heusteigviertel werden. Die Treppe, die gleichzeitig als Tribüne funktionieren kann, gibt dem Platz seine Bestimmung zurück.

Was braucht eigentlich ein kooperativer Stadtraum? Viele Beteiligte fanden es braucht unbedingt mehr Grün! Für ein angenehmes Mikroklima genauso wie für Flora und Fauna… Das finden wir natürlich auch. Also haben wir unsere Vision für den kooperativen Stadtraum Österreichischer Platz um eine neue grüne Variante erweitert! Der Gemeinderat Stuttgart hatte die Möglichkeit, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen und Mittel für den Doppelhaushalt 20/21 beschlossen.

Projekt Information

Konzeption und Entwurf | Wohnungssanierung | 2021

Entwurf und Konzeption für die Sanierung einer berliner Wohnung für einen privaten Bauherren.

Projekt Information

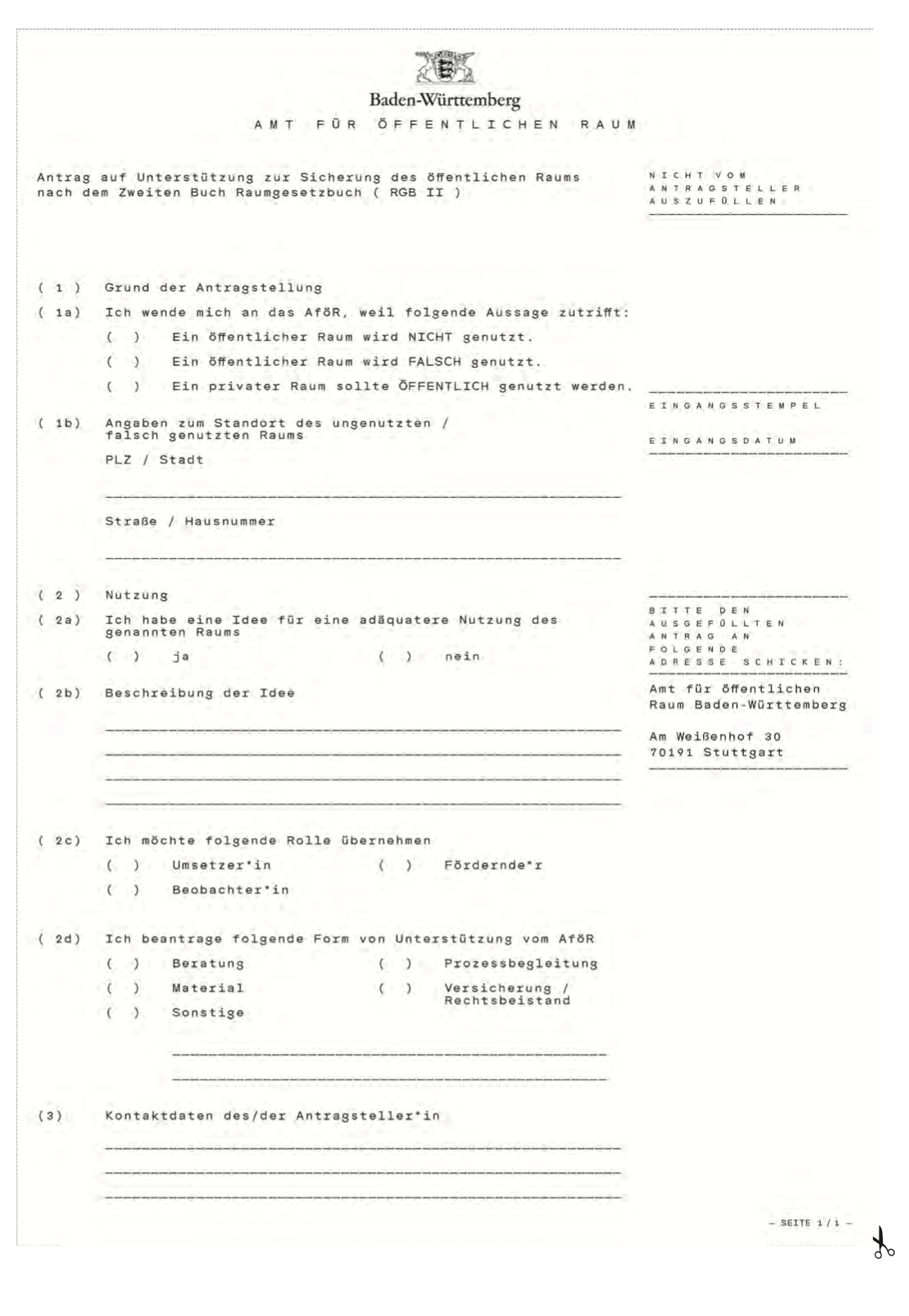

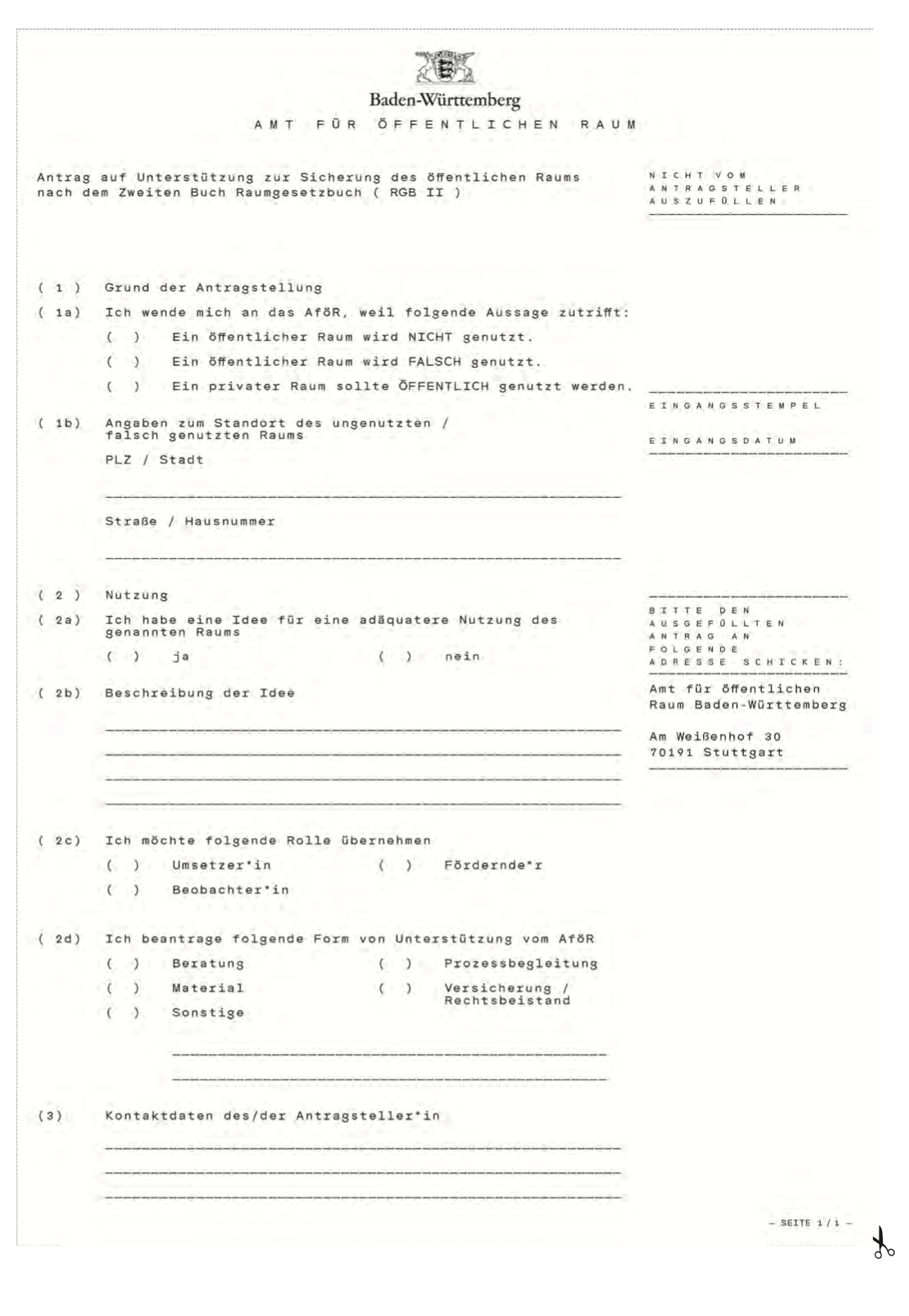

Konzeption, Entwurf & Bau | Amt für öffentlichen Raum | Stadtlücken | 2020 – 2021

Was ist öffentlicher Raum? Welche funktionalen und räumlichen Qualitäten muss er erfüllen, damit er von allen Menschen genutzt werden kann und wird? Wer gestaltet und plant den öffentlichen Raum? Und welche Schnittstellen benötigen wir, um diesen in Zukunft gemeinschaftlich weiterzuentwickeln?

Mit der Gründung eines fiktiven “Amts für öffentlichen Raum” eröffnete der Verein Stadtlücken einen Denkraum für alle Bürger*innen der Stadt Stuttgart und darüber hinaus, um gemeinsam über Stadtraum und seine Gestaltung zu sprechen. Die Ausstellung zeigte bewusst keine konkreten Antworten sondern versuchte über die gesamte Ausstellungsdauer gemeinsam mit den Besucher*innen eine erste Definition für das “Amt für öffentlichen Raum” zu formulieren.

Architekturgalerie am Weißenhof Ausstellung 29. Oktober 2020 – 22. Sept 2021

https://www.instagram.com/amtfueroeffentlichenraum/

Fotos: Natalie Brehmer

Video: Martin Mannweiler

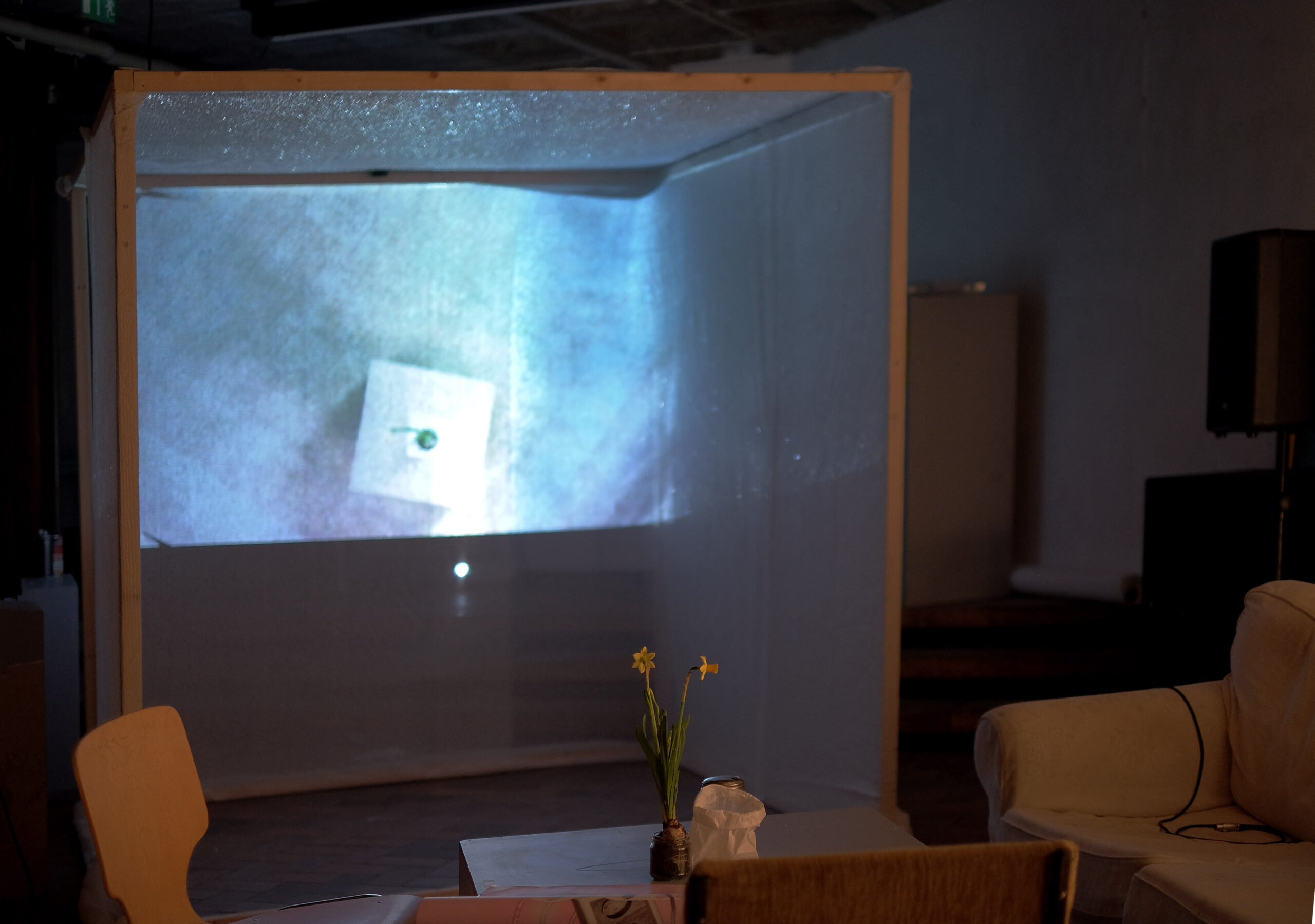

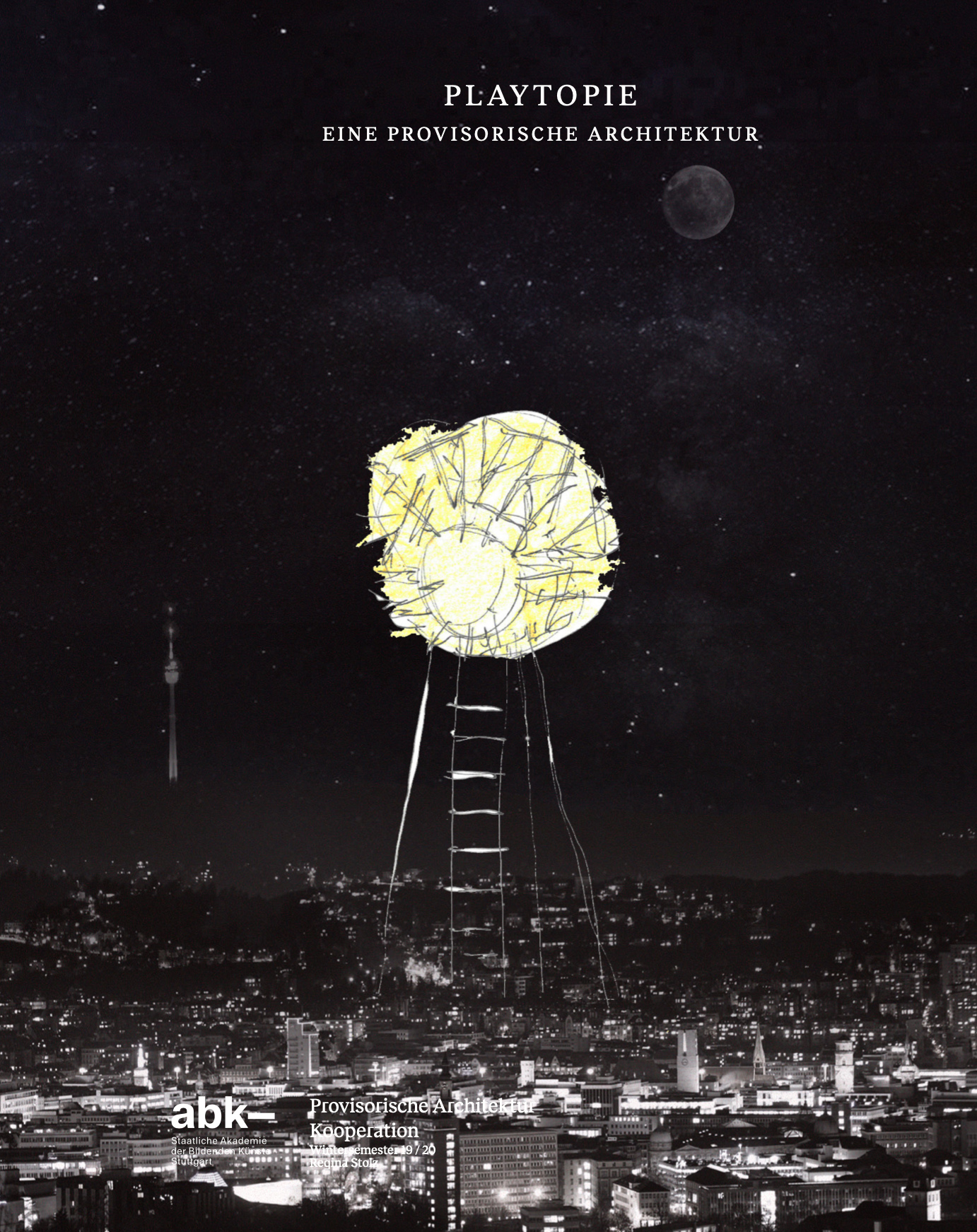

Vertretungsproffesur | Klasse Entwerfen, Architektur und Design | Masterstudio Provisorische Architektur | Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | WiSe 2019/ 2020

Im Rahmen der Vertretungsprofessur im Wintersemester 2019/ 2020 machten sich die Studierenden selbstständig auf die Suche um eine Problemstellung im Kontext der Architektur zu erkennen und für dieses gemeinschaftlich mögliche Lösungsansätze zu erarbeiten war Kerngedanke im Masterstudio »Provisorische Architektur«, welches im Rahmen der Vertretungsprofessur Klasse Entwerfen, Architektur und Design an der im Wintersemester 2019/ 2020 an der Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart im Wintersemester 2019/ 2020 umgesetzt wurde.

Ausgehend von textlichen Überlegungen Haus Rucker-Co´s zur Stadtgestaltung (vgl. Ortner 1977) wurde das Lehrformat als Vermittler:in zwischen Wissenschaft, Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft sowie als Inkubator für transdisziplinäre Zusammenarbeit entwickelt. Gemeinsam suchten die Studierenden nach neuen Gestaltungsspielräumen, die es ihnen möglich machten, aktiv in Räume einzugreifen, um zwischen Realität und Vision zu vermitteln. Provisorische Architekturen dienten den Studierenden dabei als Werkzeug, neue Gestaltungsansätze im architektonischen Maßstab 1:1 zu testen, diese zu evaluieren um Potenziale für mögliche Veränderungsprozesse zu identifizieren. Die Projekte wurden so zu Strategien, die den Diskurs rund um den Wandel unserer bereits gebauten Umwelt weiter anstoßen und damit neue Denkweisen aufzeigen. Die Gestaltung ihrer unmittelbaren Umwelt eröffnete den Studierenden den Freiraum, ihre erarbeiteten Fragestellungen zu durchdringen, Haltung einzunehmen um Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.

Projekte: Neckarinsel – Tine von Raven (Akademiepreis abk, Anerkennung die jungen Hugos bda); die If – Theresa Weiland, Paul Wöllner, Jim Wolff,Ralf Hinrichs; Playtopia – Regina Stolz; Raumhybrid – Gabriel Deliancourt

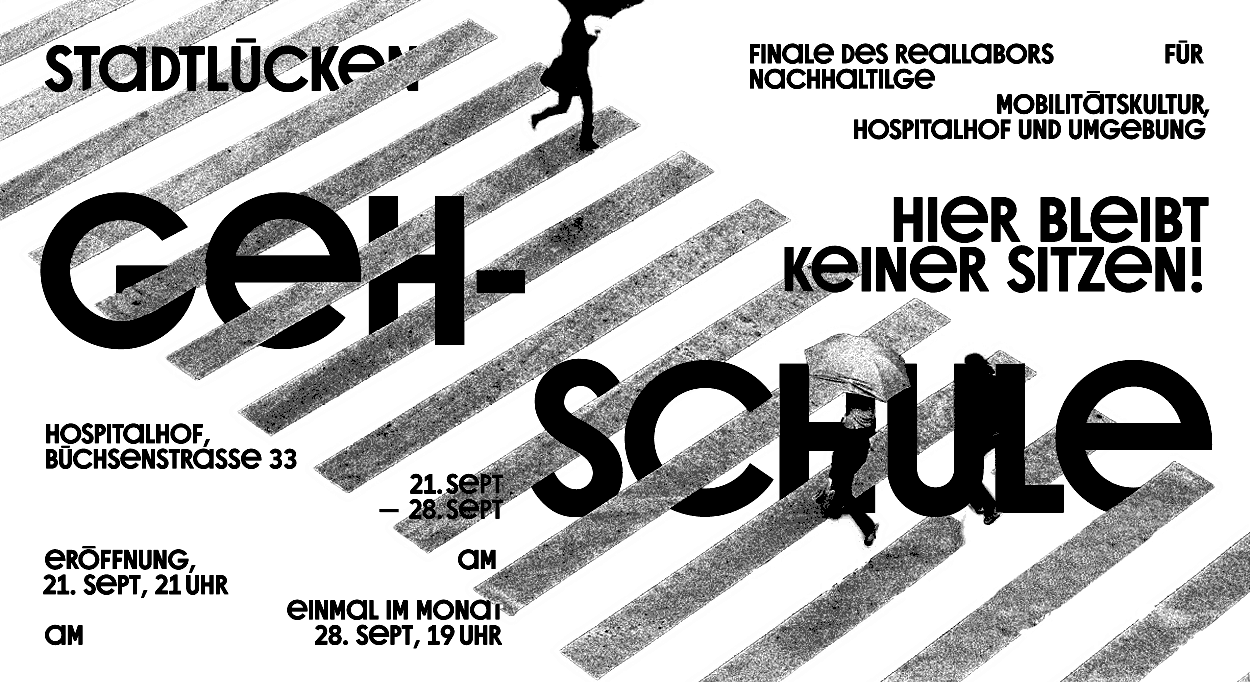

Umsetzung Realexperimente | Forschungsprojekt Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur | Uni Stuttgart | 2020

Im Rahmen des Lehrformats Provisorische Architektur am Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen der Universität Stuttgart, wurden von Studierenden im Austausch mit Akteur*innen der Zivilgesellschaft über 20 Konzepte für Realexperimente entworfen. Eine Jury, bestehend aus Vertreter*innen von Stadtverwaltung, Wissenschaft, Kunst und Kultur (Susanne Scherz, Leiterin der Verkehrsbehörde der Stadt Stuttgart; Prof. Dr. Martina Baum, Städtebau-Institut, Universität Stuttgart; Paula Kohlmann, Dramaturgin am Theater Rampe; Dr. Torben Giese, Direktor des StadtPalais – Museum für Stuttgart und Andreas Hofer, Intendant der IBA 2027 Stadt- Region Stuttgart) hat nach vorher definierten Auswahlkriterien drei Realexperimente zur Eins-zu-eins Umsetzung im Stadtraum ausgewählt:

StadtRegal Eine Intervention zur Frage nach der sozialen Gerechtigkeit im öffentlichen Raum (Entwurf: Ali Hajinaghiyoun, Felix Haußmann und Martin Schusser)

Stuttgarter Luftbahn Ein Narrativ vergangener Zukunfts- visionen (Entwurf: Christian Kohler)

How do you roll? Eine performative Mobilitätsdemon- stration für vielfältige Mobilitätskultur (Entwurf: Anna Dörrig, Cristina Estanislao Molina, Feydrea Vialista, Paul Stockhausen)

Die drei Realexperimente beschäftigen sich alle mit Fragen rund um eine nachhaltige Mobilitätskultur. Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Welche Räume und Mobilitätsformen braucht es dafür und wie können wir diese gestalten? Wie können wir Transformation aktiv voran bringen? Was bewirken Realexperimente und Provisorische Architekturen? Welche Chancen eröffnet Lehre außerhalb akademischer Räume?

Koordination des Forschungsprojektes Future City Lab – Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur und Umsetzung der Realexperimente 2018-2020.

Forschungsprojekt der Universität Stuttgart

SI Städtebau-Institut

Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen

Prof. Dr. Martina Baum

Sebastian Klawiter

Hanna Noller

Konzeption, Entwurf & Bau | Visionäre Räume – Spaces of Difference | Stadtlücken | 2019

Was sind Visionäre Räume? Wie entstehen sie? Und wie können sie weiterentwickelt werden? Mit dem Beitrag “Visionäre Schäume” transportierte der Verein Stadtlücken e.v. den Diskurs rund um die autogerechte Stadt auch in die Region. Als bauliches und programmatisches Relikt einer autogerechten Stadtplanung bietet der Österreichische Platz eine offene Projektionsfläche für Experimente und Visionen. Was ist der Österreichische Platz eigentlich? Was war dieser Platz einmal? Was kann dieser Ort einmal werden? Anhand maßstabsübergreifender Elemente erzählt Stadtlücken die Entwicklung dieses Visionären Raumes und zeigt Entwicklungspotentiale für eine mögliche Zukunft auf.

Weiter ausstellende Künstler- und Architektenkollektive waren Breathe Earth Collective, Bureau Baubotanik und FAMED.

Visionäre Räume/ Spaces of Difference wurde kuratiert von Susanne Jakob, Kunstwissenschaftlerin M.A., künstlerische Leiterin des KV NEUHAUSEN und Prof. Florian van het Hekke, Dipl. Ing, Architekt/BDA und Professor für Zeichnen und Entwerfen in der Fachgruppe Architektur an der Hochschule Erfurt.

Visionäre Räume/Spaces of Difference wurde gefördert von: Stiftung Kunstfonds, Ministerium für Wissenschaft, Forschung & Kunst, Kommune Neuhausen/Fildern und Stiftung Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.

Fotos: Natalie Brehmer, Hanna Noller

Strategie, Konzeption, Entwurf und Umsetzung | Urbanen Experimentierfeld | Stadtlücken | 2018 – 2019

Der Österreichische Platz ist eine echte Chance. Bis zum Frühjahr 2018 wurde der Raum unter der Paulinenbrücke von der Stadt Stuttgart an eine Parkplatzfirma verpachtet. Angeregt durch die Aktionen der Stadtlücken im Herbst 2016 hat der Verein gemeinsam mit der Stadt Stuttgart diesen Raum für zwei Jahre als Experimentierfeld geöffnet. Er wurde ein Ort des Miteinanders, des Austauschs, der Kultur und der Geselligkeit, ein Ort für alle. Dabei stellten sich viele Fragen: Welche Nutzung verträgt ein solch spezieller Ort? Wie geht es den verschiedenen Interessengruppen die diesen Raum täglich frequentieren? Lässt sich einer der ausprobierten Nutzungen auf Dauer verstetigen?

Er verändert sich, ist unfertig, ausbaufähig, vermittelt und konfrontiert Bewohner mit der Frage wie sie in Ihrer Stadt leben wollen. Kontinuierlich werden Teile des Platzes aufgebaut, ausprobiert, umgebaut und wieder abgebaut. Ideen werden in unterschiedlichen Maßstäben, Raumelementen und Formen auf dem 30m x 20m breiten Spielraum getestet und bieten dadurch auf Zeit Möglichkeit diverse Situationen und Atmosphären zu erleben. Sie sind Provisorien, sie sind spekulativ, sie sind beweglich, sie sind wegräumbar. Die sich entwickelnde Platzgrafik begleitet, verknüpft und dokumentiert visuell die unterschiedlichen Experimente und ermöglicht den Ausbau des Platzes Pö á Pö.

Alle Ideen werden gesammelt, dokumentiert und archiviert. Sie sollen später als Grundlage für zukünftige Planungen unter der Paulinenbrücke und dem Österreichischen Platz dienen.

2018/2019 führte der Verein ehrenamtlich eine Experimentierphase durch mit einem Budget von 80.000 € und über 150 Aktionen unter Einbindung unterschiedlicher Akteur:innen der Stadt. 2020 bewilligte der Gemeinderat daraufhin 1,6 Mio. Euro zur Weiterentwicklung und Verstetigung des „Kooperativen Stadtraums“.

Ausstellungsbeitrag | Galerie am Weißenhof | Stuttgart Oktober 2018

Gestaltung des Ausstellungsbeitrags gemeinsam mit Stadtlücken im Rahmen der Anerkennung im weißenhofarchitekturförderpreis waf 6 für junge architektinnen und architekten, der Galerie am Weißenhof, Stuttgart. Vom 18. Oktober bis zum 6. Januar 2019 war die kleine STADTLÜCKEN-Ausstellung für Besucher:innen geöffnet und man konnte einen Einblick in die Projekte und Arbeitsweisen des Vereins erhalten. Darüber stellen aus: maxottozitzelsberger (Preisträger) und Buero Kofink Schels (Anerkennung).

Projekt Information

Henning Erhardt Romina Grillo Prof. Klaus Jan Philipp Herwig Spiegl (Vorsitz) Liviu Vasiu

Organisation Andreas Hardegger, Stuttgart Prof. Antje Krauter, Stuttgart

Vorprüfung

Andreas Hardegger, Stuttgart René Heusler, Stuttgart

Konzeption, Organisation und Durchführung | Symposium| Uni Stuttgart | 2018

Das Symposium “Fülle und Leere – Neue Impulse für die Diskussion über Stadt“ fand am 3. Mai 2018 in der Kirche St. Maria in Stuttgart statt. Als offener Denkraum als Diskussionsforum war es Teil eines fortlaufenden Forschungsthemas mit welchem sich der Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen des Städtebau-Institutes der Universität Stuttgart unter Martina Baum beschäftigt.

In der Stadt werden permanent – bewusst wie unbewusst – Dialoge zwischen Raum und Nutzer geführt. Wir diskutierten im Rahmen der Veranstaltung die Hypothese, dass dieser Dialog an und in städtischen Alltagsorten konstruktiv und stimulierend sein muss, damit Stadt – gesellschaftlich wie räumlich – robust und produktiv wirken kann. Im Rahmen der Veranstaltung Fülle und Leere luden wir unterschiedliche Disziplinen ein, ihre Perspektiven zu Fülle und Leere aufzuzeigen. Aus Philosophie, Soziologie, Theologie, Musik, Tanz, Kunst und Architektur bekamen wir neue Impulse für die Diskussion über Stadt.

Absatz

Folgende Referent:innen waren für Vorträge und Performances eingeladen. Prof. Dr. Armin Nassehi, München (Soziologie) Prof. Gabi Schillig, Düsseldorf (Kunst / Raumintervention) Prof. Dr. Dr. Habil. Hans-Joachim Sander, Salzburg (Theologie) Prof. Rainer Tempel, Musikhochschule Stuttgart (Jazz Komposition / Klavier) Prof. Julika Mayer, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (Theater) Prof. Martina Baum, Universität Stuttgart (Stadtplanung und Architektur)

Forschungsprojekt der Universität Stuttgart SI Städtebau-Institut Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen Prof. Dr. Martina Baum Sebastian Klawiter Hanna Noller Fotos: Sebastian Klawiter & Hanna Noller

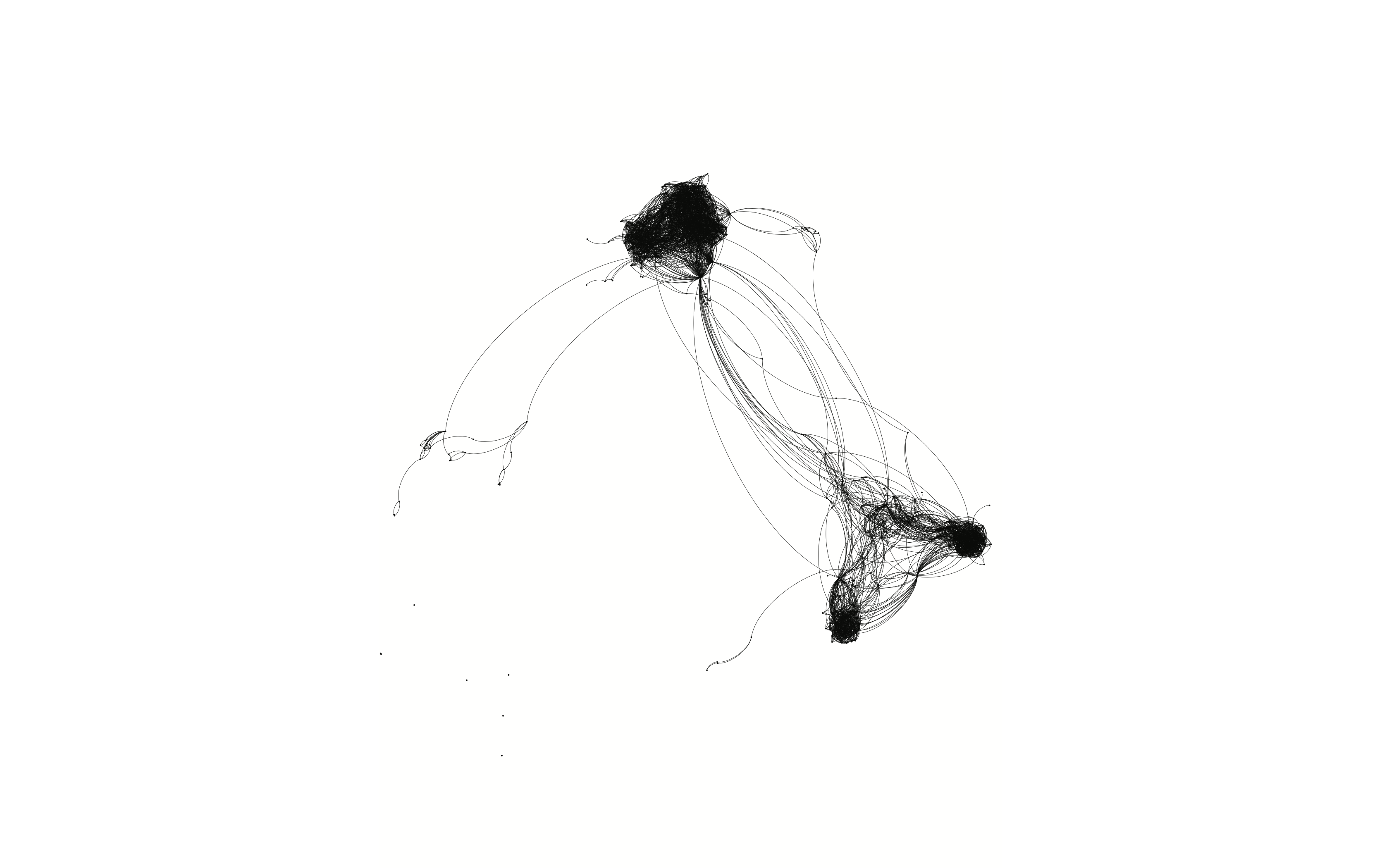

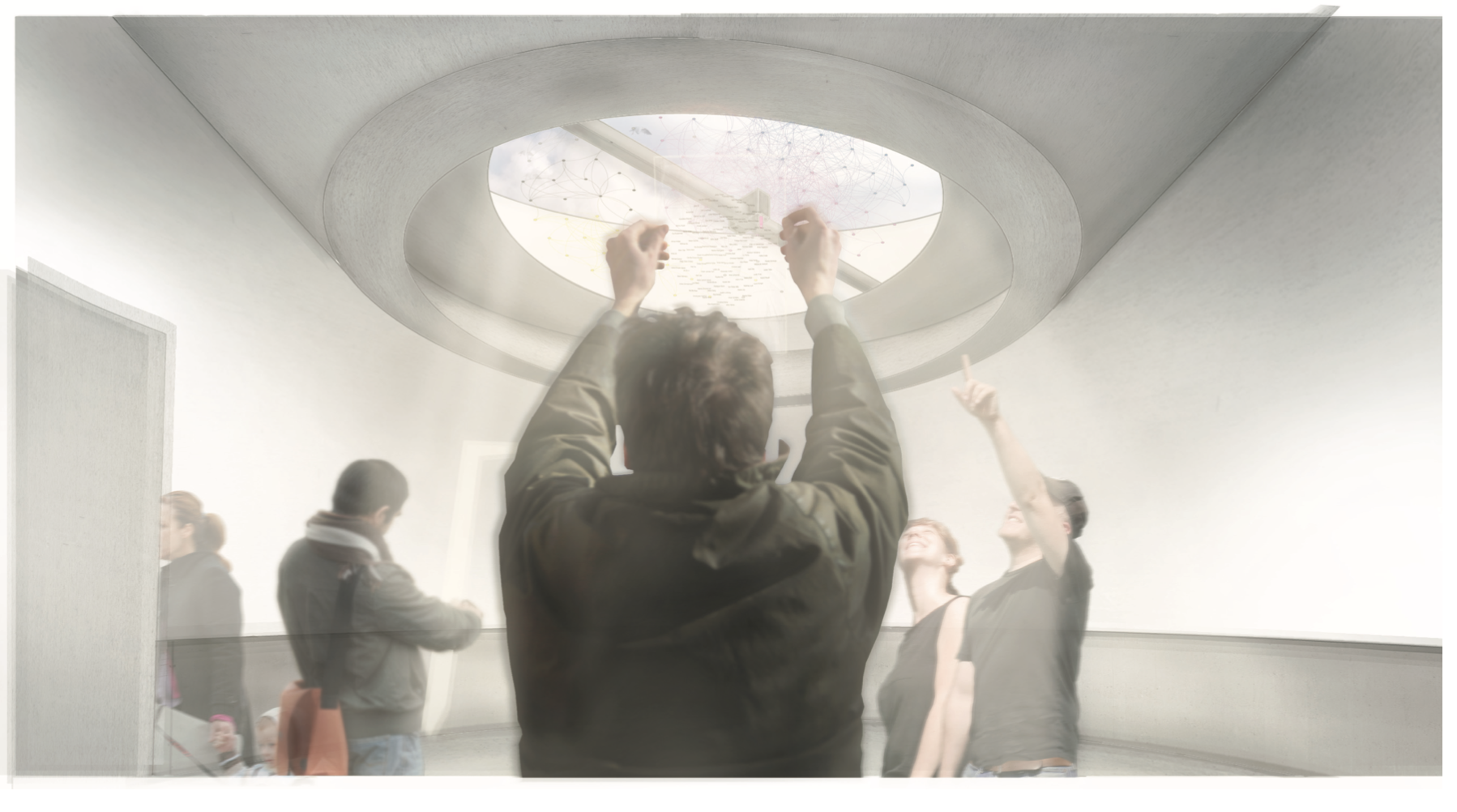

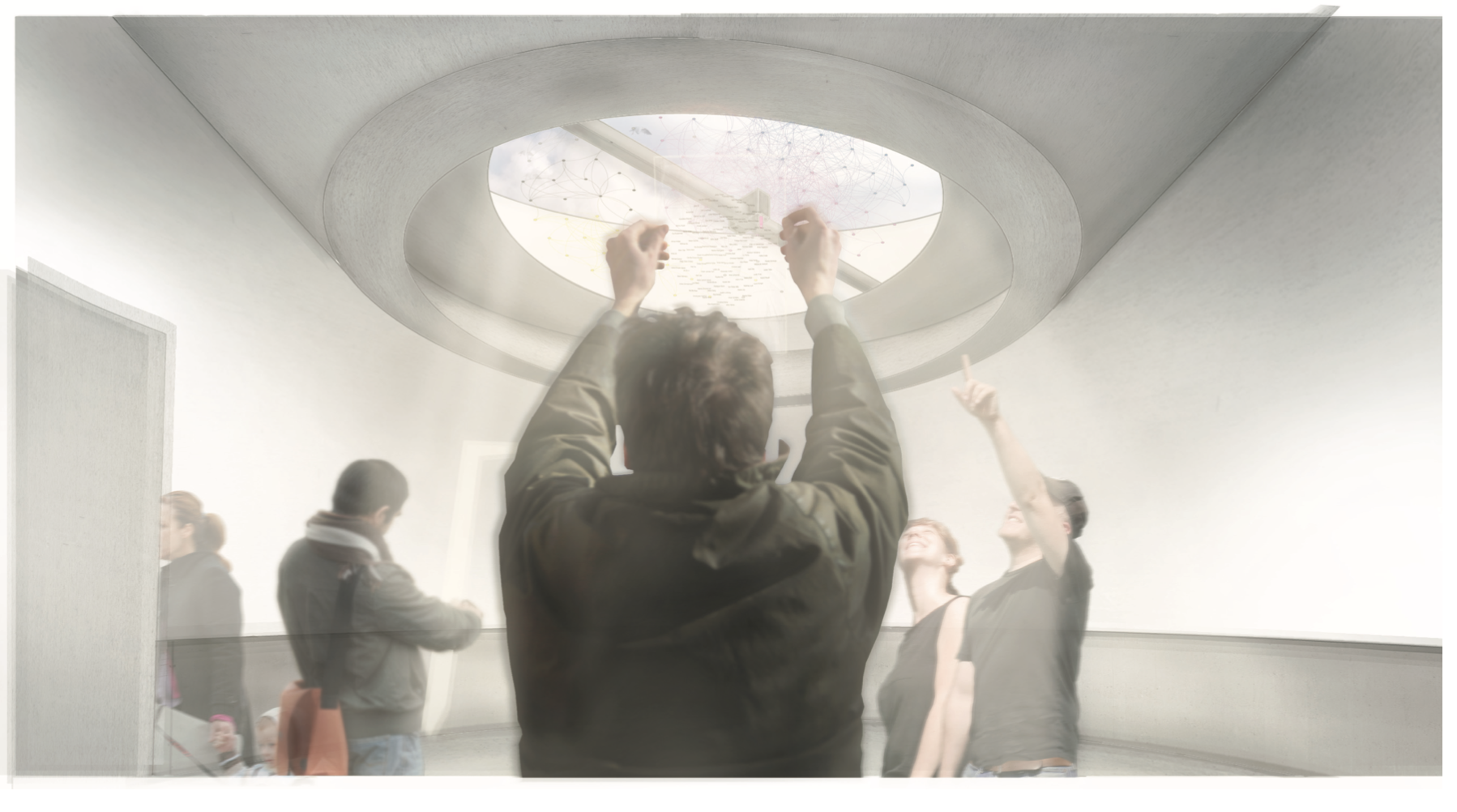

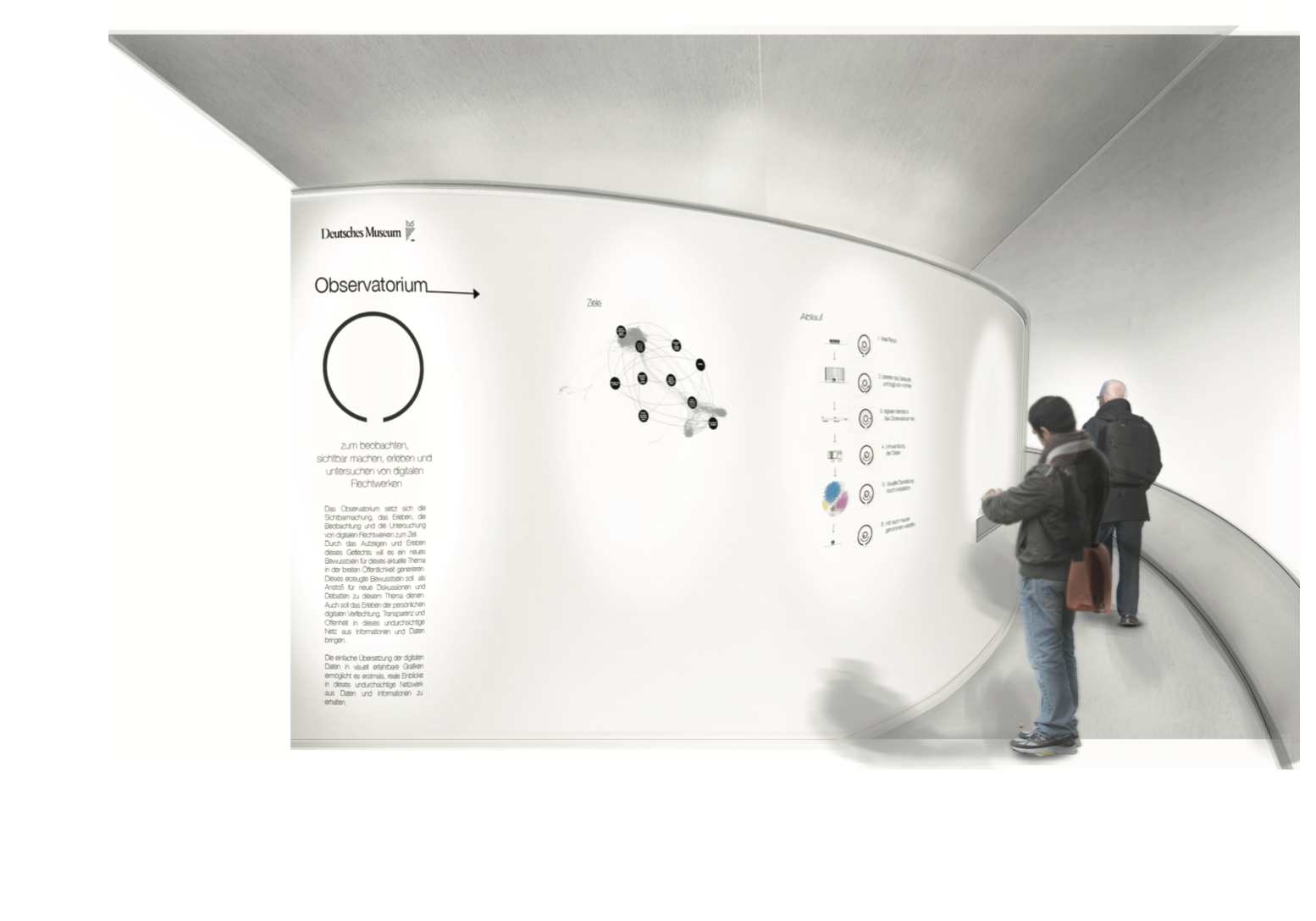

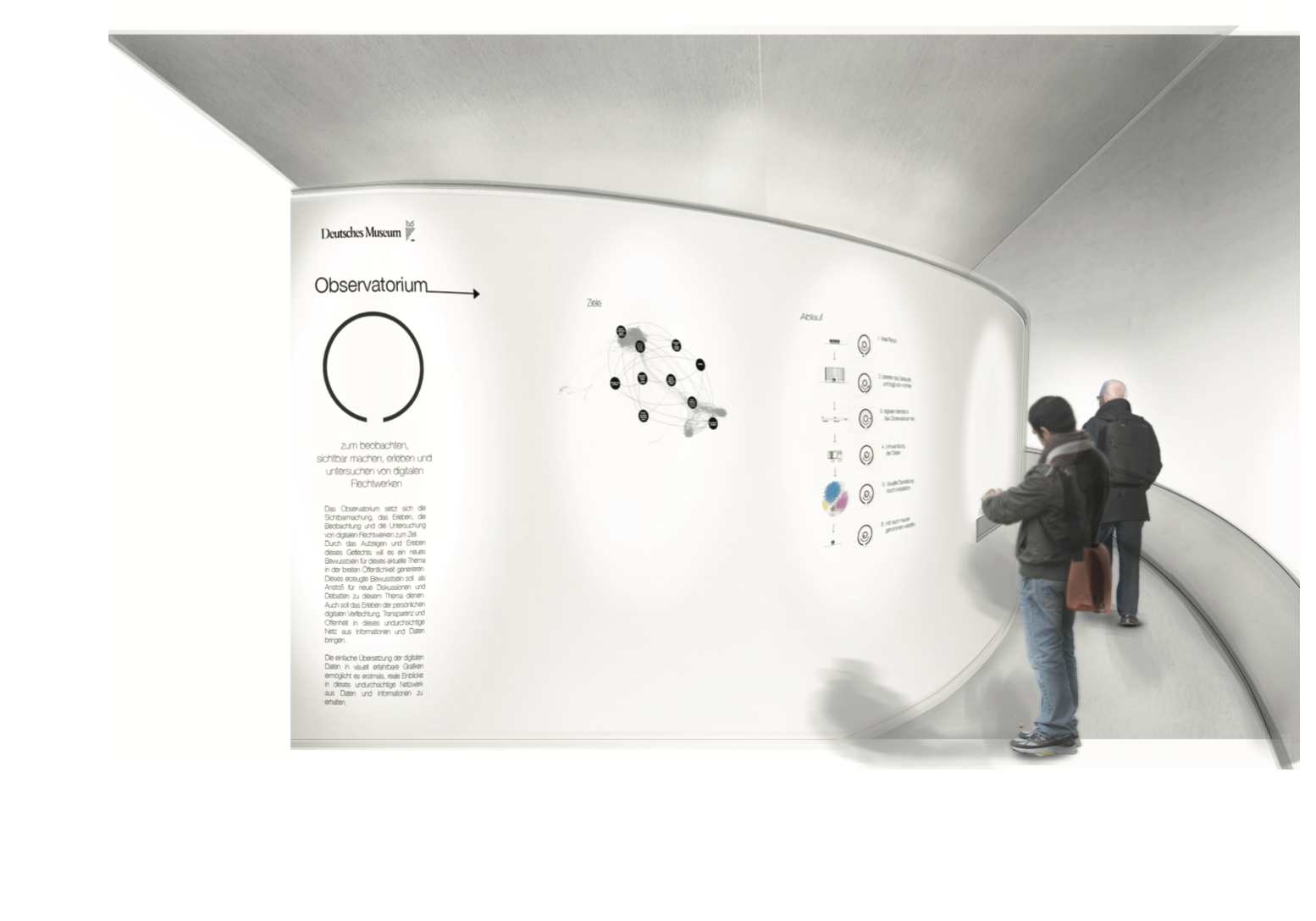

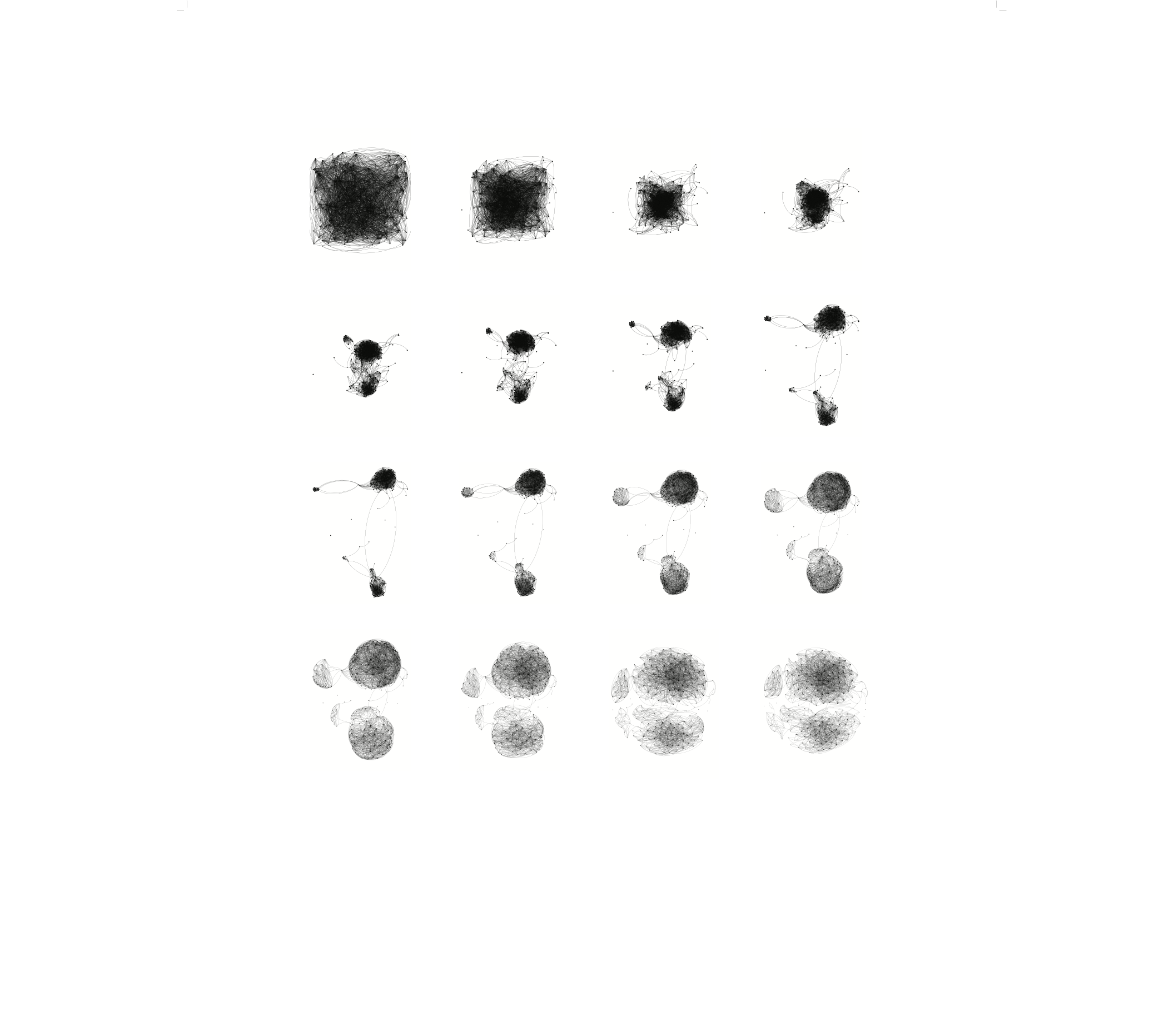

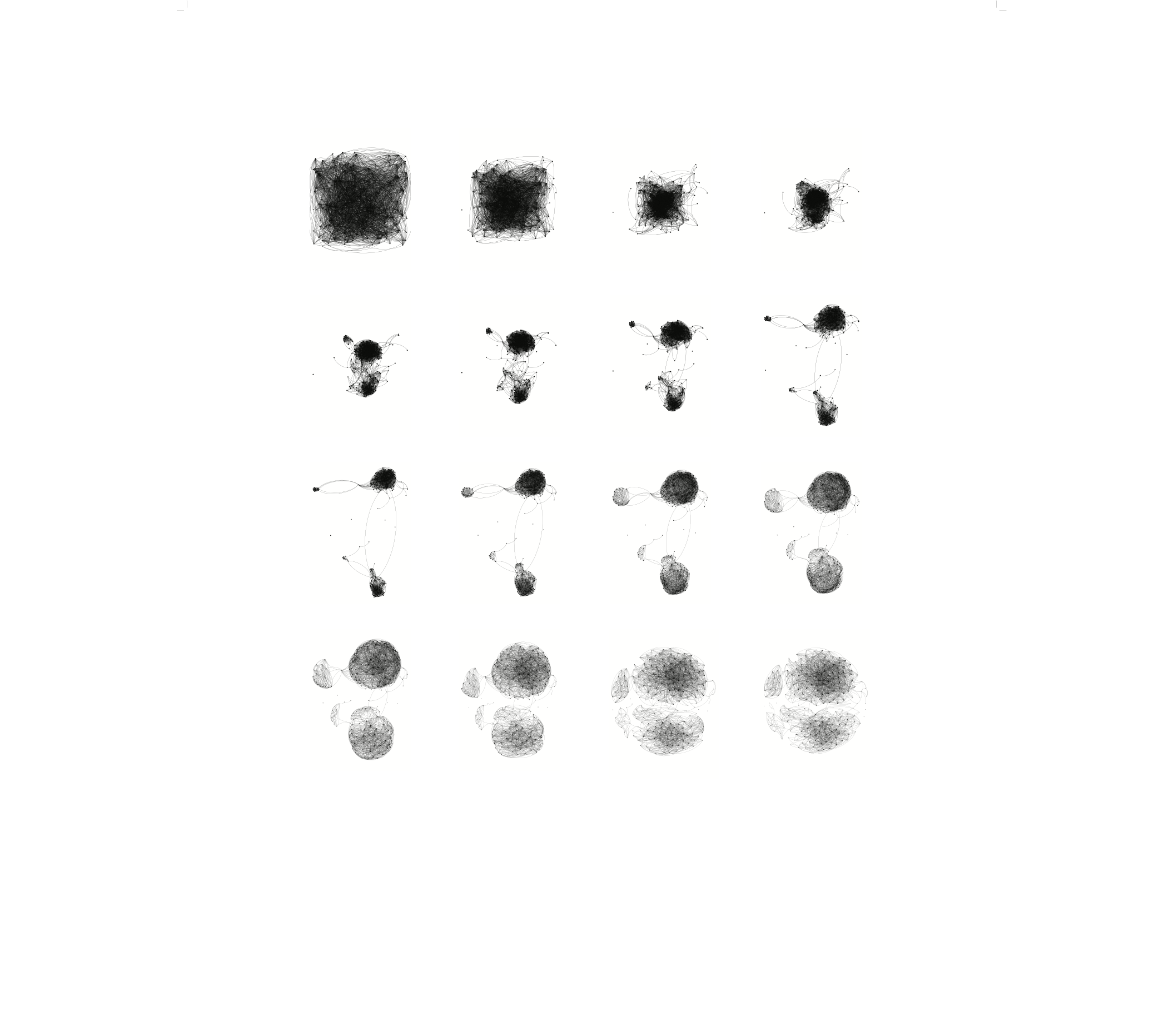

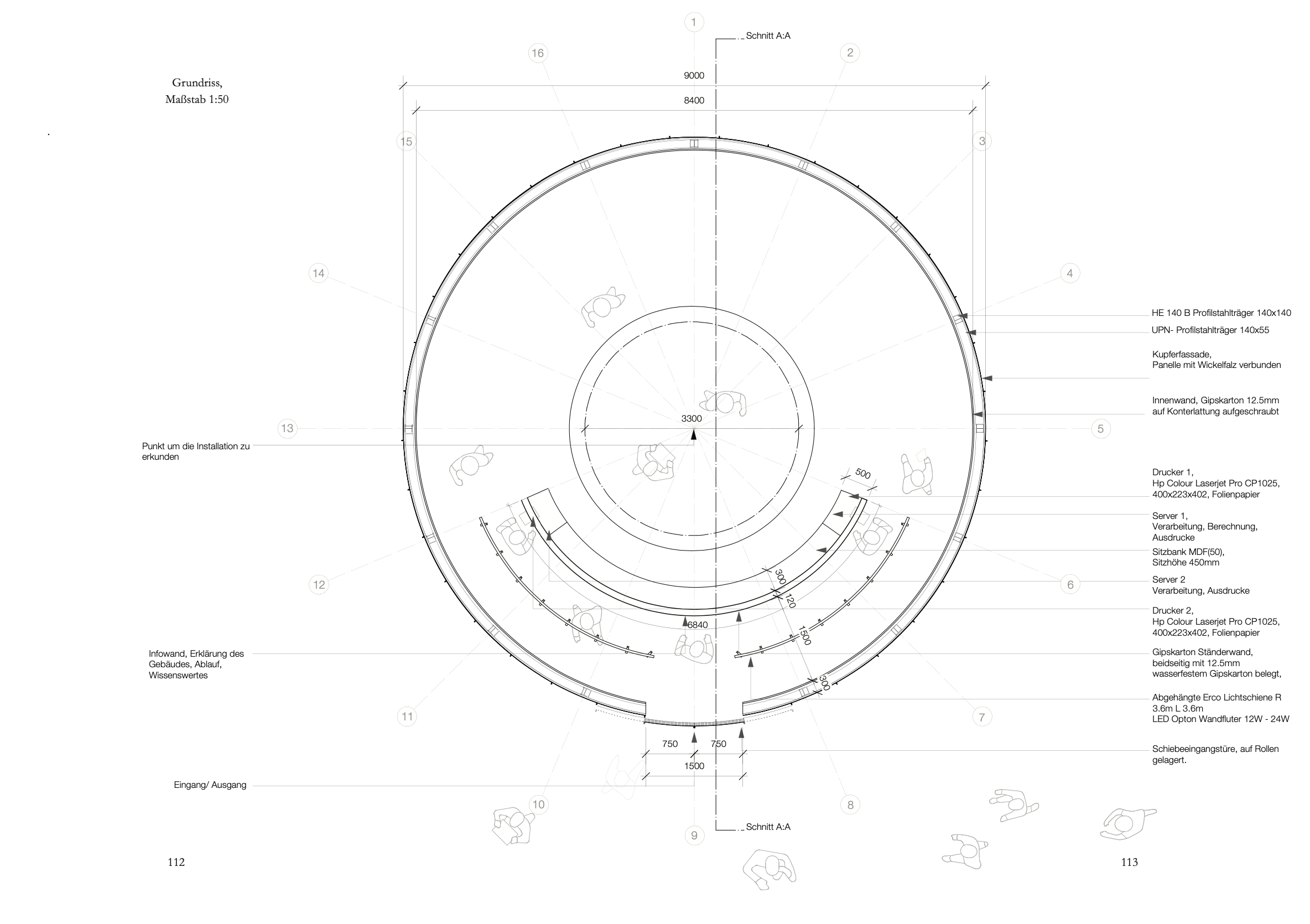

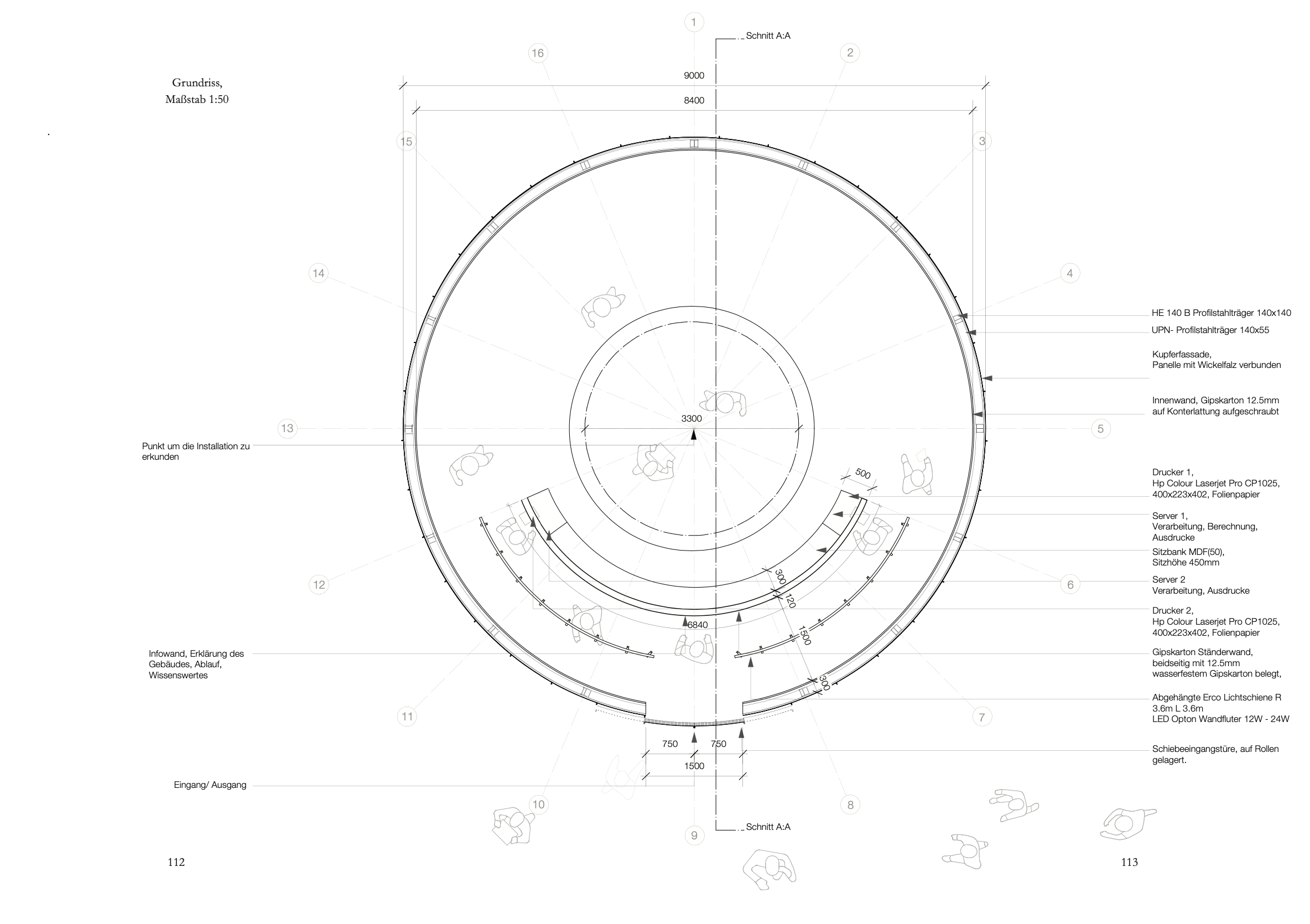

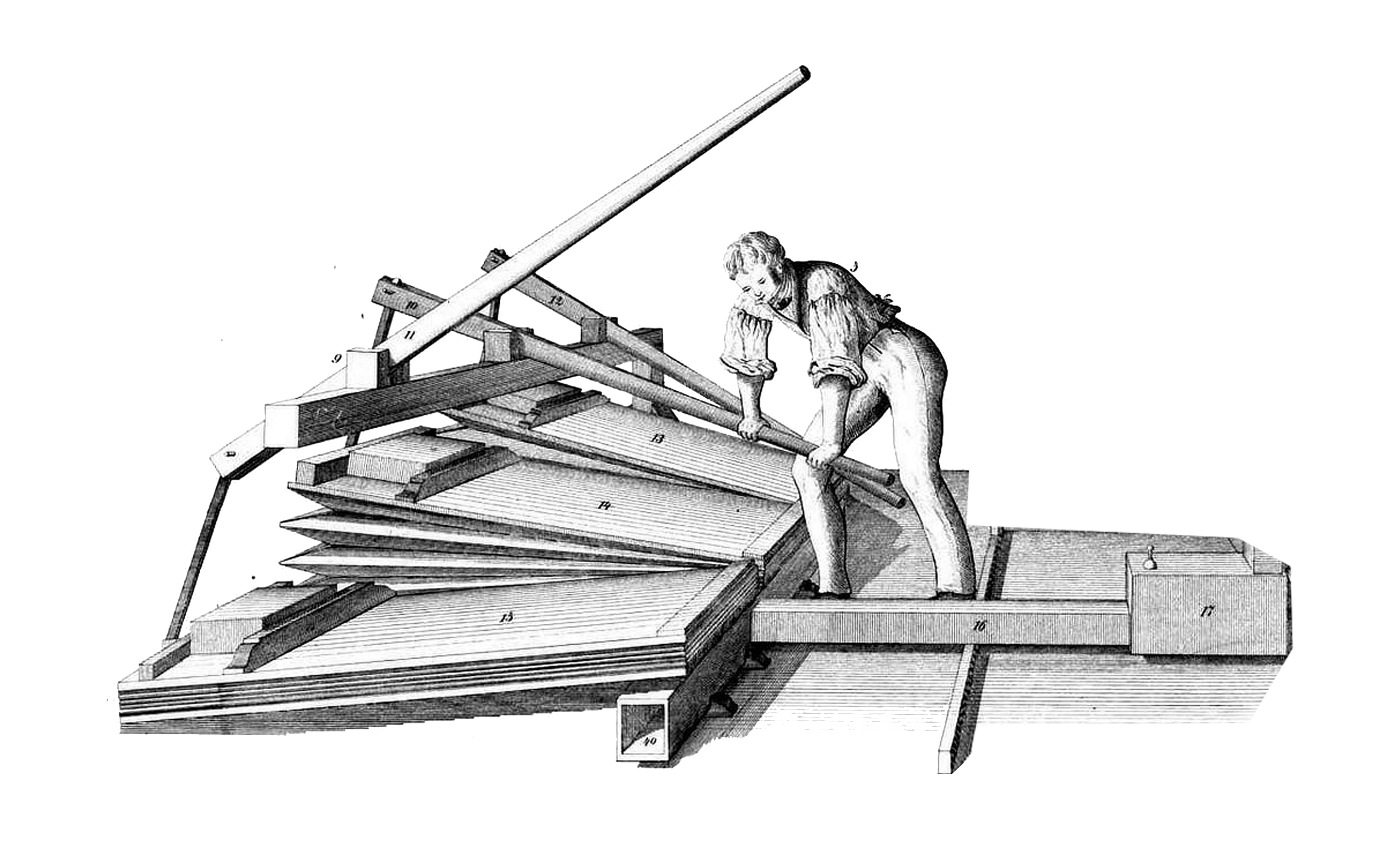

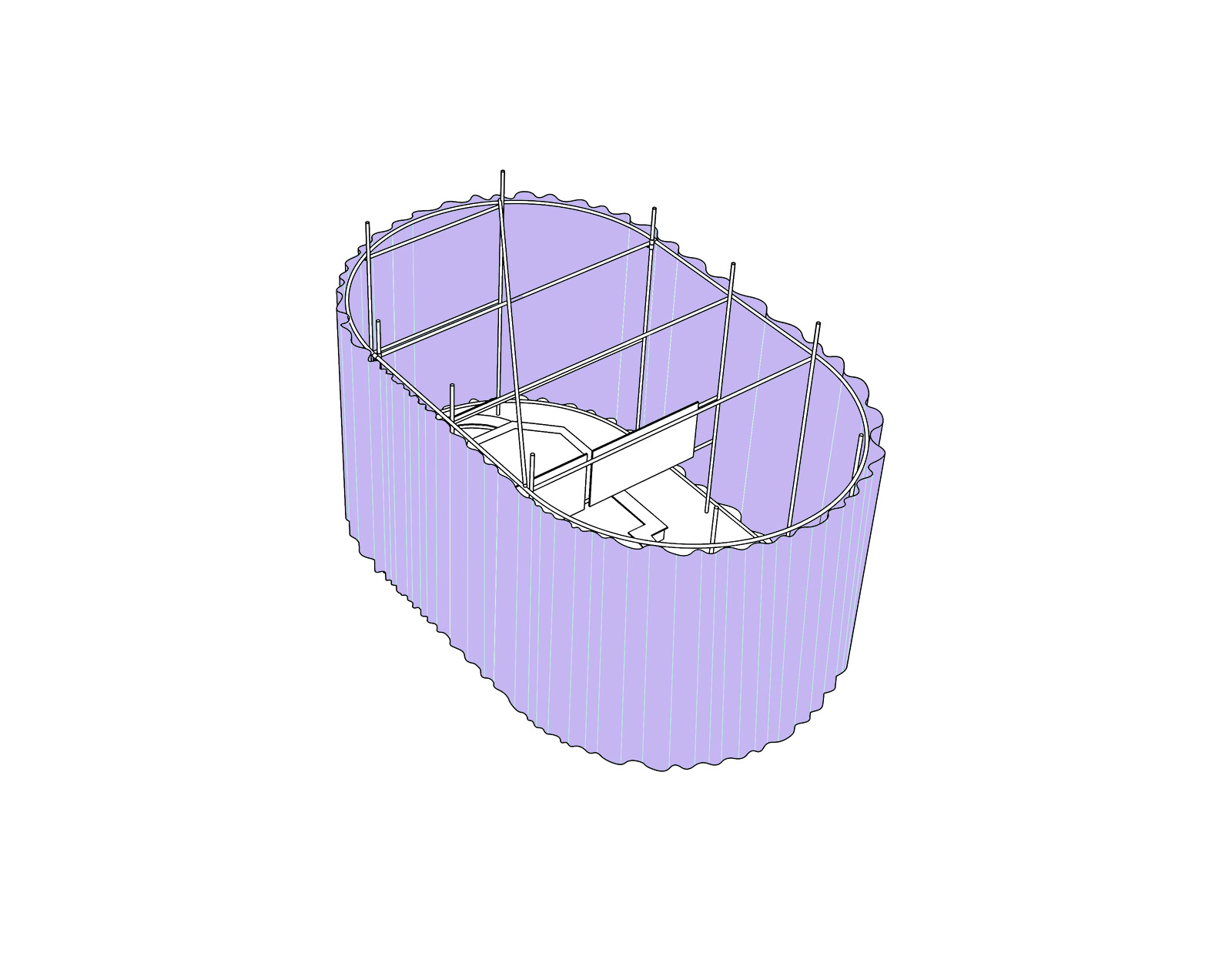

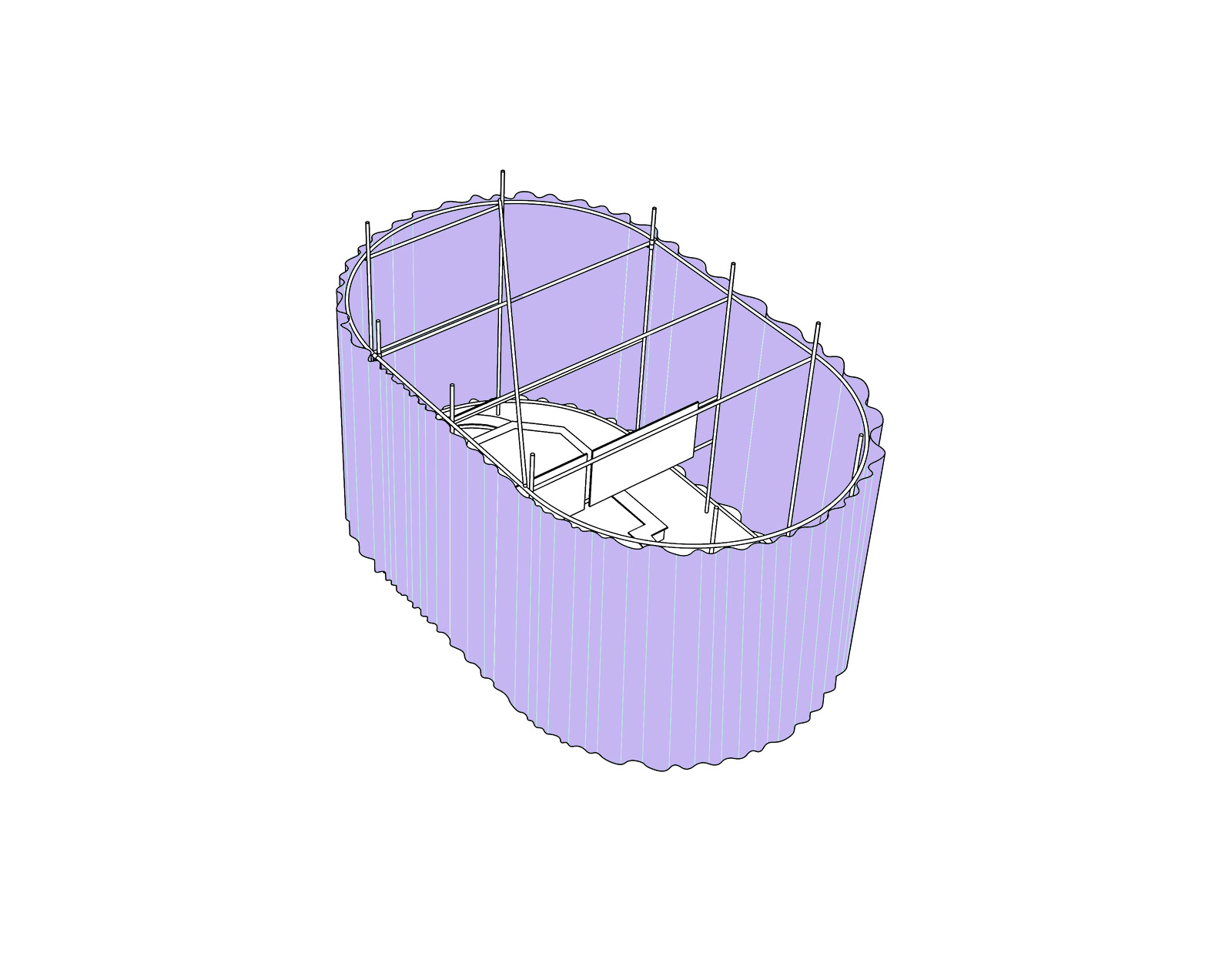

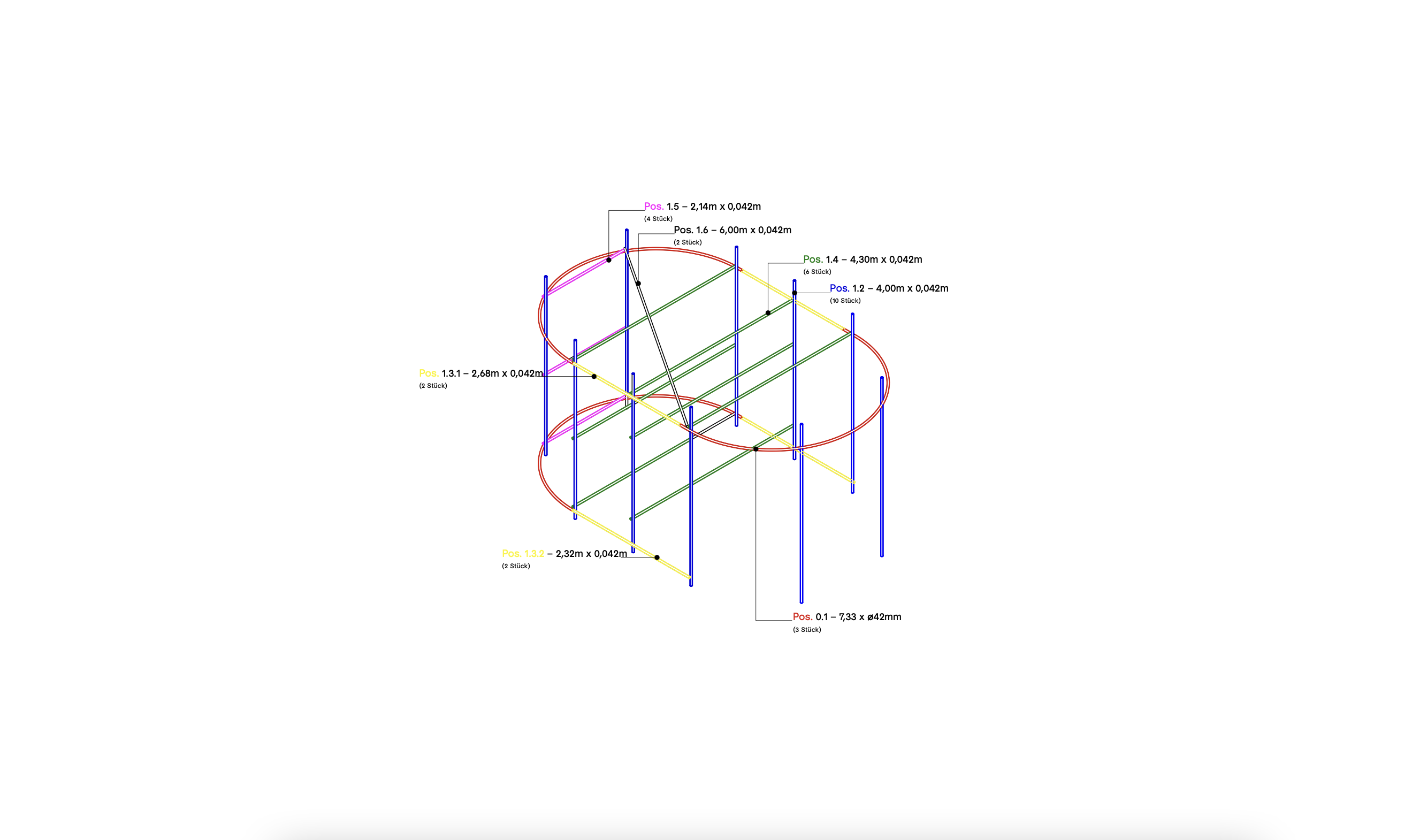

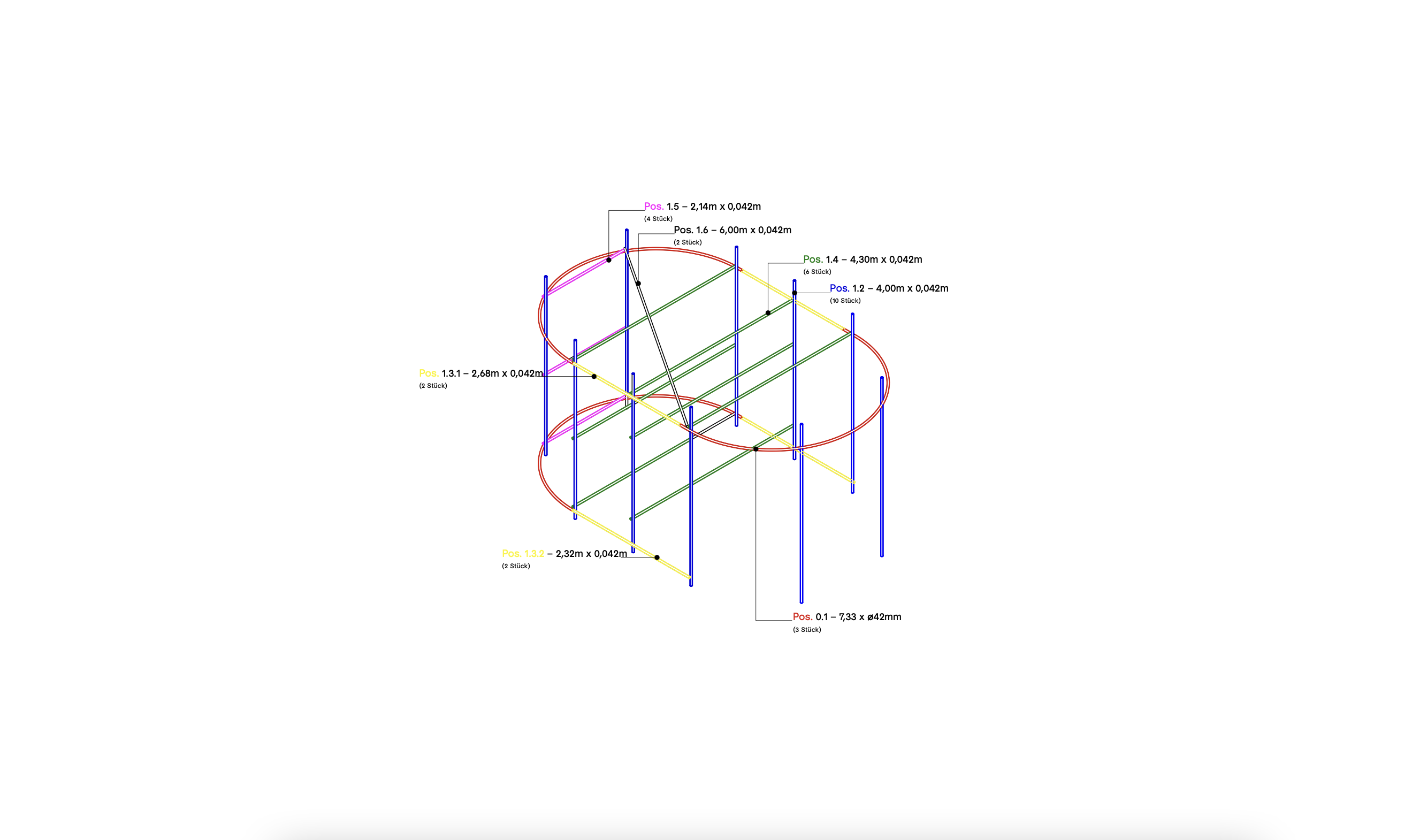

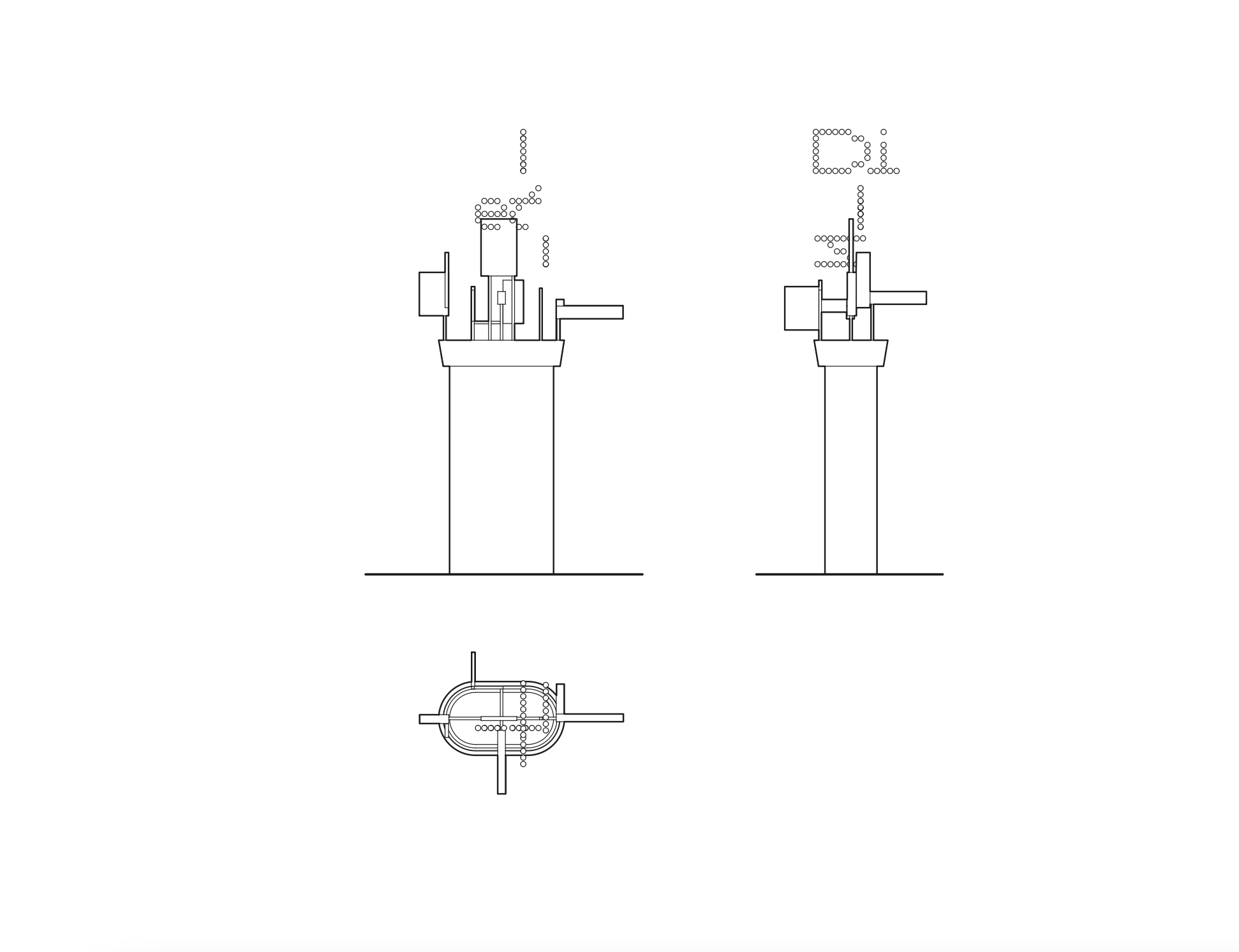

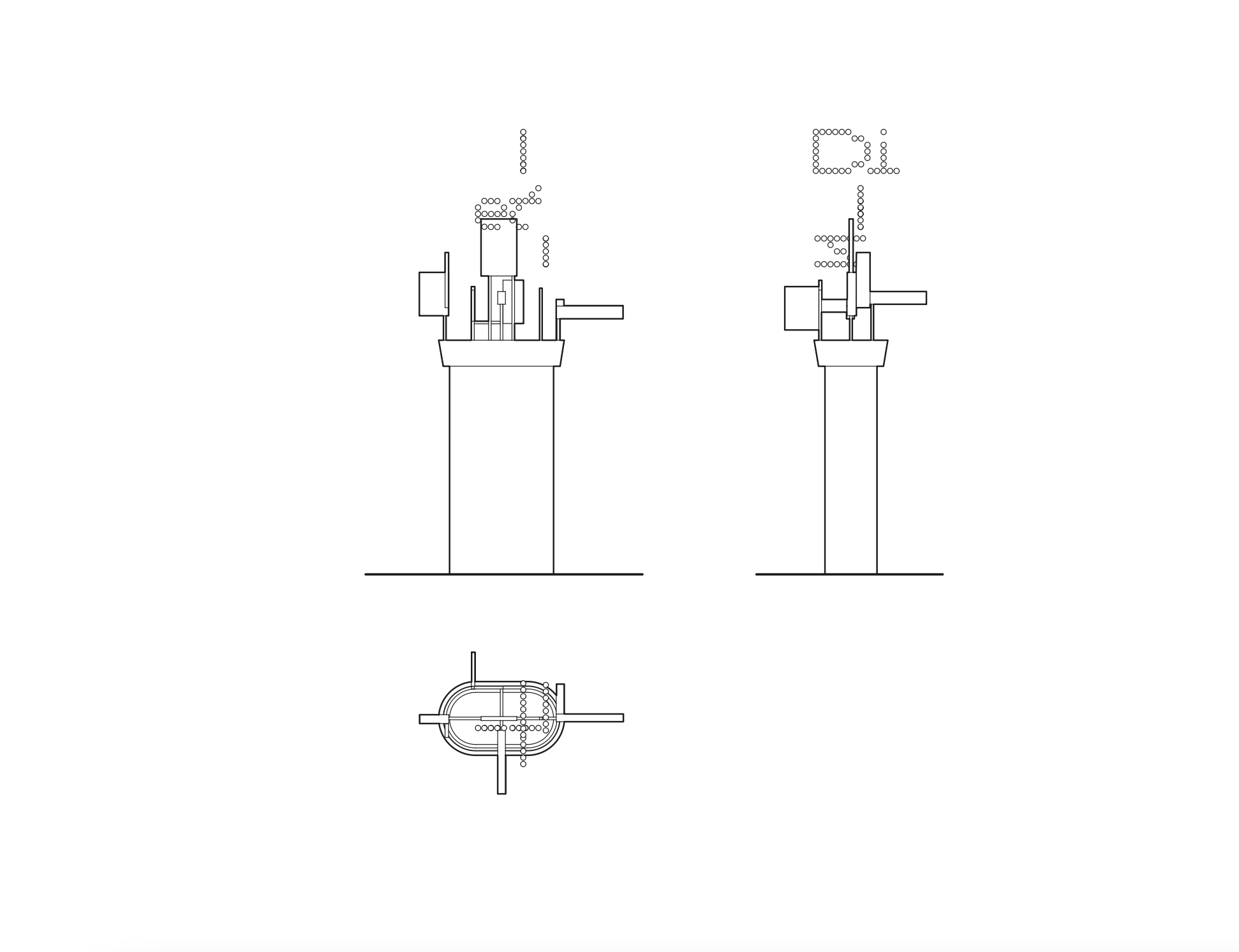

Bachelorarbeit | Digitales Flechtwerkprojekt | Hochschule Coburg

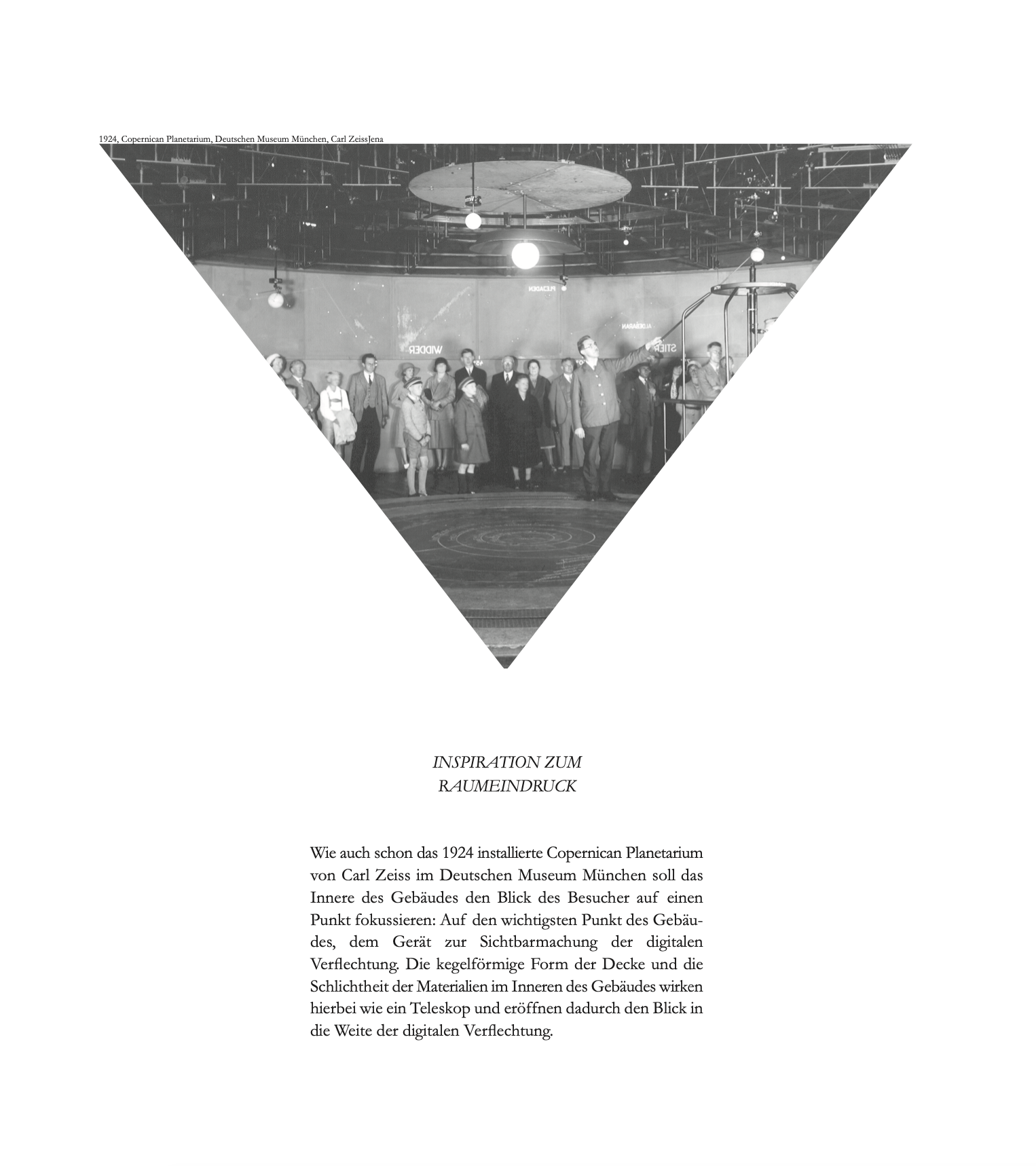

Die Arbeit untersucht digitale Beziehungen, welche die wir täglich mit anderen Nutzer:innen eingehen sowie durch deren Verknüpfungen untereinander. Sie zeigen unser soziale Beziehungsgeflecht, in dem wir uns täglich online bewegen und vernetzen. Der Entwurf des Observatorium verfolgt das Ziel, digitale Flechtwerke in die analoge Realität zu transportieren, um diese auf eine neue Art und Weise sichtbar zu machen. Durch das reale Erleben und Beobachten der eigenen digitalen Verflechtung soll bei den Besucher:innen ein Bewusstsein als auch eine konkrete Vorstellung für die Dimension dieser digitalen Verknüpfungen entsehen. Das Projekt will das Thema so in den öffentlichen Fokus rücken, ohne dabei mit erhobenem Zeigefinger zu belehren oder zu mahnen. Diese Offenlegung des digitalen Beziehungsgeflechts soll zu weiteren Diskussionen und Debatten zu diesem Thema unter den Besuchern anregen. Das Observatorium informiert und erläutert zusätzlich interessierten Besuchern Zusammenhänge, Fakten und Hintergründe zu digitalen Flechtwerken und deren Entstehung. Es erzeugt somit Transparenz, regt zum Nachdenken an und bringt Offenheit in dieses undurchsichtige Netz aus Daten und Informationen, welches uns tagtäglich umgibt.